吟醸香を生む、シングル酵母の魅力を探る

お酒を知りたい

先生、「シングル酵母」ってよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

お酒のプロ

良い質問ですね。シングル酵母とは、お酒を作る時に使う酵母の種類が一つだけのことを指します。日本醸造協会が頒布している酵母で、協会1号から9号までの一桁の数字のものを言うのですが、通常は吟醸酒に使われる6号、7号、9号酵母の事を示します。

お酒を知りたい

つまり、色んな酵母を混ぜずに、一つの酵母だけでお酒を作るってことですね?

お酒のプロ

その通りです。それぞれの酵母によってお酒の香りが変わるので、シングル酵母を使うことで、その酵母の特徴的な香りを際立たせたお酒を作ることができるのです。

シングル酵母とは。

お酒を作る時に使う、日本醸造協会が配っている『協会酵母』という酵母があります。協会酵母には協会1号から9号まで番号が振られていて、これらをまとめて『シングル酵母』と呼ぶことがあります。ただし、一般的には吟醸酒を作る時に使われる協会6号、7号、9号の酵母の事を指すことが多いです。

協会酵母とは

お酒作りには欠かせない微生物、酵母。日本酒造りにおいても、酵母はなくてはならない存在です。数ある酵母の中でも、日本醸造協会が全国の酒蔵に提供している酵母を協会酵母と呼びます。

協会酵母が登場する以前、各酒蔵ではそれぞれの蔵付き酵母を使用していました。しかし、蔵付き酵母は環境変化に弱く、安定した酒質を保つことが難しい場合もありました。そこで、より安定した酒造りを実現するために、協会酵母が開発、頒布されるようになったのです。協会酵母は純粋培養されているため、品質が安定しており、全国の酒蔵で広く使われています。これにより、日本酒全体の品質向上に大きく貢献してきました。

協会酵母は、それぞれに番号が振られて管理されています。1号から始まり、現在では18号まで、さらにそれ以上の番号を持つ酵母も存在します。それぞれの酵母は香りの高さ、発酵力、生成する酸の種類など、異なる特徴を持っています。例えば、ある酵母は華やかな果実のような香りを生み出す一方で、別の酵母は穏やかで落ち着いた風味を与えます。また、発酵力が強い酵母は力強い味わいの酒を生み、低い酵母は繊細な味わいの酒を生みます。

酒蔵では、目指す日本酒の味わいに合わせてこれらの酵母を使い分けています。軽快でフルーティーな酒を造りたい場合は香りの高い酵母を、どっしりとした重厚な酒を造りたい場合は発酵力の強い酵母を選ぶといった具合です。このように、多様な協会酵母が存在することで、日本酒の味わいの幅は大きく広がり、私たち消費者は様々な風味の日本酒を楽しむことができるのです。近年では、協会酵母だけでなく、各酒蔵が独自に開発した酵母も使用されるようになり、日本酒の世界はますます多様で豊かになっています。

| 酵母の種類 | 特徴 | 日本酒の味わい |

|---|---|---|

| 蔵付き酵母 | 環境変化に弱い | 安定しない場合も |

| 協会酵母 | 純粋培養、品質安定、番号で管理(1号~18号以上) 香りの高さ、発酵力、生成する酸の種類など、それぞれ異なる特徴を持つ |

多様な味わい 例:華やかな果実香、穏やかで落ち着いた風味、力強い味わい、繊細な味わい |

| 独自開発酵母 | 各酒蔵が独自に開発 | 多様な味わい |

シングル酵母とは何か

お酒造りで大切な役割を果たす酵母。中でも吟醸酒には、華やかで果物のような香りを生み出す特別な酵母が使われます。これを一般的に協会酵母の6号、7号、9号と呼び、単一の酵母を使うという意味で「シングル酵母」とも呼ばれています。

では、なぜわざわざ一つの酵母だけを使うのでしょうか?それは、それぞれの酵母が持つ個性を最大限に引き出すためです。複数の酵母を混ぜてしまうと、それぞれの香りが混ざり合ってしまい、個性がぼやけてしまいます。シングル酵母を使うことで、その酵母特有の、例えばリンゴやバナナ、メロンのようなフルーティーな香りを際立たせることができるのです。この香りは「吟醸香」と呼ばれ、日本酒の大きな魅力の一つとなっています。

6号酵母は、バナナのような甘い香りと穏やかな味わいが特徴です。7号酵母は、リンゴのような爽やかな香りとキレの良い酸味が特徴で、すっきりとした味わいの吟醸酒を生み出します。9号酵母は、メロンやバナナのような熟した果実を思わせる華やかな香りと、ふくよかな味わいが特徴です。

このように、シングル酵母を使うことで、それぞれの酵母が持つ独特の香りや味わいを最大限に活かした、個性豊かな吟醸酒を造ることができるのです。銘柄によってどの酵母が使われているかを知っていれば、日本酒選びの楽しみも広がります。飲み比べて、自分の好みの香りを見つけるのも良いでしょう。

| 酵母 | 香り | 味わい |

|---|---|---|

| 協会6号 | バナナ | 穏やか |

| 協会7号 | リンゴ | キレの良い酸味、すっきり |

| 協会9号 | メロン、バナナ | ふくよか |

各酵母の特徴

お酒造りに欠かせない酵母。実は様々な種類があり、それぞれが独特の香りの成分を生み出すため、お酒の味わいを大きく左右します。中でも吟醸酒造りでよく用いられる代表的な酵母をいくつかご紹介しましょう。

まず、6号酵母は、リンゴを思わせる爽やかな香りが特徴です。これはカプロン酸エチルという成分が多く生成されるためで、まるで青リンゴをかじった時のようなフレッシュな香りが口の中に広がります。この酵母で醸されたお酒は、軽やかで飲みやすい傾向があります。

次に、7号酵母は、バナナのような甘い香りを醸し出します。酢酸イソアミルという成分が豊富に生成されるためで、熟したバナナを彷彿とさせる甘い香りが特徴です。ふくよかでまろやかな味わいの酒質となることが多く、濃厚な味わいを好む方に人気です。

9号酵母は、メロンやマスカットのような華やかでフルーティーな香りを生み出します。これは、酢酸イソアミルとカプロン酸エチルの両方がバランス良く生成されるため。それぞれの成分が複雑に絡み合い、華やかで奥行きのある香りが生まれます。

このように、同じ原料米や精米歩合であっても、使用する酵母によってお酒の味わいは大きく変化します。まるで料理人が食材に合わせて調味料を選ぶように、蔵人たちは目指すお酒の味わいに合わせて最適な酵母を選び抜きます。吟醸酒の香りは酵母が生み出す芸術と言えるでしょう。それぞれの酵母が持つ個性を理解することで、日本酒の世界はより深く、より面白くなるはずです。

| 酵母の種類 | 代表的な香り | 主な香気成分 | 味わいの特徴 |

|---|---|---|---|

| 6号酵母 | リンゴ | カプロン酸エチル | 軽やかで飲みやすい |

| 7号酵母 | バナナ | 酢酸イソアミル | ふくよかでまろやか |

| 9号酵母 | メロン、マスカット | 酢酸イソアミル、カプロン酸エチル | 華やかで奥行きのある香り |

吟醸酒造りにおける重要性

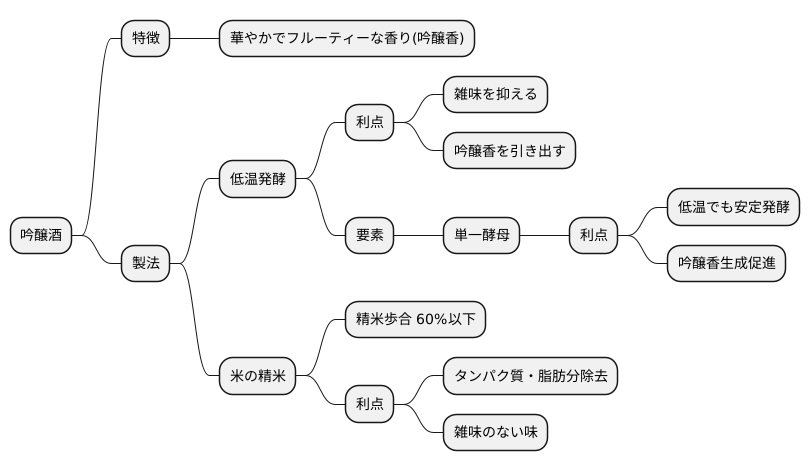

吟醸酒は、その名の通り、丹念に醸されたお酒です。その最大の特徴は、華やかでフルーティーな香り、吟醸香と呼ばれるものです。この香りはどのようにして生まれるのでしょうか。吟醸酒造りには、低温発酵と米の精米という二つの重要な要素があります。

まず、低温発酵について説明します。吟醸酒は、一般的なお酒よりも低い温度で、じっくりと時間をかけて発酵させます。低い温度で発酵させることで、雑味となる成分の発生を抑え、吟醸香をきれいに引き出すことができるのです。この低温発酵を支えるのが、近年注目されている「単一酵母」です。単一酵母は、様々な酵母の中から吟醸香をよく作り出す優れた酵母を選抜したものです。低温でも安定して発酵を進めることができ、華やかでフルーティーな吟醸香の生成を促します。

次に、米の精米について説明します。吟醸酒造りに使われる米は、精米歩合と呼ばれる数値で表されるように、丁寧に磨き上げられます。米の表面には、タンパク質や脂肪分などが含まれており、これらは雑味の原因となります。精米することで、これらの成分を取り除き、雑味のないきれいな味わいのお酒に仕上げるのです。吟醸酒は、精米歩合60%以下にまで磨かれた米を使用します。

このように、吟醸酒は、低い温度でじっくりと発酵させ、丁寧に磨き上げた米を使用することで、雑味を抑え、華やかな吟醸香を引き出しています。単一酵母という優れた酵母の働きと、酒蔵の丁寧な酒造りがあってこそ、私たちはその洗練された香りを楽しむことができるのです。

味わいの多様性を楽しむ

お酒の世界は実に奥深く、同じ原料を使っても異なる味わいになることがあります。特に、単一の酵母を用いて造られる吟醸酒は、華やかな香りと繊細な味わいが特徴で、多くの愛飲家を魅了しています。この酵母は酒造りの要であり、お酒全体の味わいを大きく左右する存在です。

同じ酵母を用いても、蔵元によってお酒の個性が大きく異なるのはなぜでしょうか。それは、原料となるお米の種類や精米の程度、仕込みに使う水、そして蔵に住む微生物など、様々な要素が複雑に絡み合っているからです。例えば、同じ6番という酵母を使っても、ある蔵では青りんごのような爽やかな風味、別の蔵では熟したりんごのような芳醇な風味を醸し出すことができます。

このように、蔵元ごとの技術やこだわりによって、単一の酵母から驚くほど多様な味わいが生み出されます。仕込み水の違いだけでも、お酒の味わいは大きく変化します。硬度の高い水は、しっかりとした骨格のあるお酒に、軟水は柔らかな口当たりのお酒になりやすい傾向があります。また、お米を磨く精米歩合も重要です。精米歩合が高いほど雑味が少なくなり、洗練された味わいになります。

そして、蔵に代々受け継がれてきた技も大きな要素です。温度管理や発酵時間など、蔵人たちの経験と勘が、唯一無二の味わいを生み出します。同じ酵母、同じお米を使っても、蔵によって味が変わるのは、まさに職人技の賜物と言えるでしょう。

様々な蔵元の吟醸酒を飲み比べて、それぞれの個性を発見する喜びは、日本酒を味わう醍醐味の一つです。それぞれの蔵が持つ歴史や風土に思いを馳せながら、じっくりと吟醸酒の奥深い世界を堪能してみてはいかがでしょうか。

| 要素 | 影響 | 具体例 |

|---|---|---|

| 酵母 | お酒全体の味わいを左右する主要な要素 | 吟醸酒の華やかな香りと繊細な味わい |

| 蔵元ごとの技術・こだわり | 単一の酵母から多様な味わいを生み出す | 同じ6号酵母でも、蔵により青りんご様の爽やかさや熟したりんご様の芳醇さを醸し出す |

| 原料米 | 味わいに影響を与える | – |

| 精米歩合 | 雑味の量、洗練度 | 高いほど雑味が少なく洗練された味わい |

| 仕込み水 | お酒の味わいに影響を与える | 硬水:しっかりした骨格、軟水:柔らかな口当たり |

| 蔵に住む微生物 | 味わいに影響を与える | – |

| 温度管理、発酵時間など蔵人の技術 | 唯一無二の味わいを生み出す | – |

今後の展望

近年、日本酒の世界では、酵母に注目が集まっています。酒造りの肝とも言える酵母は、お酒の種類や味わいを決定づける重要な役割を担っています。特に近年は、新しい酵母の開発や、既存の酵母の個性を最大限に引き出す技術革新が盛んに行われています。

その中で、注目されているのが「単一酵母」による酒造りです。単一酵母とは、文字通り一つの酵母のみを使って醸造を行う手法です。複数の酵母を混ぜて使う従来の方法に比べ、単一酵母は、その酵母が持つ独特の香りと味わいをはっきりと表現することができます。例えば、果実のような華やかな香りを生み出す酵母や、すっきりとしたキレのある味わいを生み出す酵母など、それぞれの酵母が持つ個性を活かすことで、多種多様な日本酒を生み出すことが可能になります。

現在、特定の香りをより強調する酵母や、複数の酵母を組み合わせて全く新しい香りを作り出す研究なども進められています。これらの研究成果は、日本酒の味わいをさらに豊かにし、これまでになかった新しいお酒を生み出す可能性を秘めています。日本酒の奥深い世界は、まさに日進月歩で進化を続けているのです。

また、お酒を飲む人々の好みも多様化しています。定番の味わいを好む人もいれば、個性的な新しい味を求める人も増えています。特に若い世代を中心に、これまで日本酒を敬遠していた層にも、新しい日本酒の波がじわじわと広がりを見せています。単一酵母で造られた多様な味わいの日本酒は、このような時代の変化にも柔軟に対応できる、まさに次世代の日本酒と言えるでしょう。

酒蔵では、技術革新を積極的に取り入れつつ、伝統を守りながらより良い酒造りに励んでいます。杜氏たちは長年培ってきた経験と技術に加え、最新の科学的知見を融合させることで、日々新しい挑戦を続けています。単一酵母という新たな可能性を活かし、日本酒の未来を切り開く担い手として、今後の展開に大きな期待が寄せられています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 日本酒のトレンド | 酵母に注目が集まっている。特に、単一酵母による酒造りが注目されている。 |

| 単一酵母のメリット | 特定の酵母の香りと味わいをはっきりと表現できる。多様な日本酒を生み出すことが可能。 |

| 酵母研究の現状 | 特定の香りを強調する酵母や、複数の酵母を組み合わせて新しい香りを作り出す研究が進められている。 |

| 消費者の動向 | お酒の好みが多様化。若い世代を中心に、新しい日本酒への関心が高まっている。 |

| 酒蔵の取り組み | 伝統を守りつつ、技術革新を積極的に導入。最新の科学的知見を活かし、日々新しい挑戦を続けている。 |