酒造りの核心、仲添えを紐解く

お酒を知りたい

先生、『仲添え』ってどういう意味ですか?お酒の作り方で出てくる言葉なんですけど…

お酒のプロ

『仲添え』とは、お酒を三段階に分けて仕込む作り方で、二番目の仕込みのことだよ。日本酒造りでよく使われる用語だね。

お酒を知りたい

二番目の仕込みということは、最初と最後にも仕込みがあるんですね。三回に分けて仕込むのはなぜですか?

お酒のプロ

そうだよ。三回に分けて仕込むことで、お酒のもとになる米麹や蒸米、お酒のもとになる液体の量を調整し、ゆっくりと時間をかけて発酵させていくんだ。そうすることで、雑菌の繁殖を防ぎ、より深い味わいの日本酒に仕上がるんだね。ちなみに、この『仲添え』は、仕込みを始めてから三日後に行うんだよ。

仲添えとは。

お酒造りで使う言葉『仲添え』について説明します。『仲添え』とは、三回に分けて材料を入れる作り方で、二回目の作業のことを指します。この二回目の作業は、お酒造りを始めてから三日後に行います。

はじめに

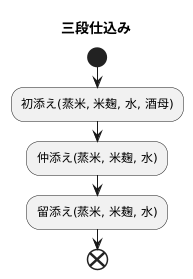

日本酒は、米と米麹と水という簡素な材料から、驚くほど複雑で深い味わいを持つ飲み物へと変化を遂げる、日本の伝統的なお酒です。その製造方法は、いくつもの工程を経て、長い時間と手間をかけてじっくりと進められます。その中でも特に重要な工程の一つが「三段仕込み」です。これは、お酒のもととなる酵母を育てるための液である「酒母」に、蒸した米と米麹と水を三回に分けて加えていく、日本酒ならではの独特な製法です。三回の仕込みは、それぞれ役割が異なり、最終的なお酒の味わいを大きく左右します。

この三段仕込みの中で、二回目の仕込みを「仲添え」と呼びます。最初の仕込みである「添え」の後、数日かけて酵母をじっくりと増やし、活発な状態になったところで、仲添えを行います。仲添えでは、添えとほぼ同じ量の蒸米と米麹と水を加えます。この仲添えによって、さらに多くの糖が生成され、酵母の活動がより活発になります。同時に、お酒の雑味のもととなる成分を抑え、風味のバランスを整える役割も担います。

仲添えは、お酒の味わいを決定づける重要な工程であり、杜氏の経験と勘が試されます。蒸米と米麹と水の量や温度、加えるタイミングなどを緻密に調整することで、目指すお酒の味わいに近づけていきます。まさに、杜氏の技と経験が凝縮された工程と言えるでしょう。

三段仕込みの最後である三回目の仕込みは、「留添え」と呼ばれ、仲添えの後、再び数日置いてから行います。留添えでは、仲添えよりも多くの蒸米と米麹と水を加え、発酵をさらに進めます。そして、この三段仕込みを経て、じっくりと発酵が進んだものが、絞って日本酒となります。それぞれの工程における杜氏の丁寧な作業と、微生物の働きによって、米と米麹と水というシンプルな材料から、奥深い味わいの日本酒が生まれるのです。

| 仕込み段階 | 名称 | 投入量 | 目的 | 杜氏の役割 |

|---|---|---|---|---|

| 1回目 | 添え | 少量 | 酵母を育てる | – |

| 2回目 | 仲添え | 添えとほぼ同じ量 | 糖生成、雑味抑制、風味バランス調整 | 量、温度、タイミングの調整 |

| 3回目 | 留添え | 仲添えよりも多い量 | 発酵促進 | – |

仲添えの役割

酒造りにおける仲添えとは、三段仕込みと呼ばれる工程の二番目の段階を指し、醪の量と質を調整する重要な役割を担います。三段仕込みとは、初添え、仲添え、留添えという三段階に分けて原料を仕込むことで、ゆっくりと時間をかけて醪を発酵させていく日本酒独自の醸造方法です。

最初の仕込みである初添えでは、蒸米、米麹、水を混ぜ合わせ、酒母と呼ばれる酵母の培養液を加えます。この段階では、酵母はゆっくりと増殖を始めます。この初添えで生まれた醪に、仲添えとして再び蒸米、米麹、水を追加します。蒸米とは、精米した米を蒸したもの、米麹とは、蒸米に麹菌を繁殖させたものです。これらを混ぜ合わせることで、酵母の増殖を促し、より活発な発酵活動が始まります。それと同時に、醪の糖度と酸度を調整します。糖度とは、醪に含まれる糖分の量、酸度とは、醪に含まれる酸の量です。

仲添えの出来栄えは、最終的な日本酒の味わいに大きく影響します。雑味のない、まろやかで深みのある味わいの日本酒を生み出すためには、適切なタイミングと分量で仲添えを行う必要があります。そのため、酒造りの責任者である杜氏は、長年の経験と勘に基づき、醪の状態を見極めながら、細心の注意を払い作業を進めます。具体的には、醪の温度、香り、泡の状態などを注意深く観察し、最適なタイミングで蒸米、米麹、水を加えていきます。また、加える量も、醪の状態に合わせて調整します。このように、仲添えは、杜氏の技が最も発揮される工程の一つと言えるでしょう。熟練の杜氏による絶妙な調整によって、理想的な発酵状態へと導かれ、最終的に香り高く味わい深い日本酒が完成するのです。

仕込みの時期

酒造りの工程において、仕込みは最も重要な作業の一つです。仕込みとは、蒸した米、米麹、水を混ぜ合わせて、お酒のもととなる醪(もろみ)を作る作業です。この仕込みは一度に行うのではなく、複数回に分けて材料を加えていく三段仕込みという方法が主流です。三段仕込みは、初添え、仲添え、留添えの三段階に分かれており、それぞれの工程で醪の状態を carefullyに見極めながら進めていきます。

最初の仕込みである初添えが終わってから三日後、仲添えの工程へと移ります。この三日間は、ただ待っているだけではなく、醪の中で様々な変化が起こっています。初添えで加えられた蒸米と米麹は、麹菌の持つ酵素の働きによって、徐々にデンプンが糖に分解されていきます。この糖化が進むことで、酵母がアルコール発酵を行うための準備が整います。同時に、酵母もゆっくりと増殖を始めます。この三日間は、醪の温度管理も非常に重要です。仕込みの時期は寒い時期に行われるため、醪の温度が下がりすぎないよう、適切な温度を維持する必要があります。

三日後、醪の状態が落ち着き、酵母が活発に活動を始めると、いよいよ仲添えのタイミングです。仲添えでは、初添えと同じく、蒸米、米麹、仕込み水をタンクに加えます。仲添えによって、醪の体積が増えるだけでなく、酵母や麹菌のエサとなる蒸米や米麹が補給され、さらに活発な発酵が促されます。この仲添えを行うタイミングは、杜氏の経験と勘が頼りです。醪の色合いや香り、そして泡立ち具合など、五感を研ぎ澄ませて醪の状態を見極め、最適なタイミングで仲添えを行います。長年の経験に裏打ちされた杜氏の判断が、お酒の味わいを大きく左右する重要なポイントと言えるでしょう。

| 仕込み段階 | 作業内容 | 経過期間 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 初添え | 蒸米、米麹、水を混ぜ合わせ、醪を作る | 3日間 | 糖化の開始、酵母の増殖開始、温度管理が重要 |

| 仲添え | 蒸米、米麹、仕込み水をタンクに加える | – | 醪の状態を見極め、最適なタイミングで行う。杜氏の経験と勘が重要 |

| 留添え | – | – | – |

三段仕込みの全体像

日本酒造りの心臓部とも言える三段仕込み。これは、文字通り三段階に分けて仕込みを行う、伝統的な技法です。それぞれの段階を初添え、仲添え、留添えと呼び、約一週間かけてじっくりと進められます。この緻密な工程こそが、日本酒の奥深い味わいを生み出す鍵となります。

まず初添えは、いわば酒造りの土台作りです。蒸した米と米麹、そして仕込み水と呼ばれる水を混ぜ合わせ、酵母が住みやすい環境を作ります。この段階では、まだ醪(もろみ)の量は少なく、まるで赤ちゃんを育てるように、酵母の増殖を優しく促すことが大切です。小さな桶で仕込まれることが多いのも、温度管理を容易にし、酵母の生育を見守るためです。

次の仲添えは、醪の量と質を調整する段階です。初添えで育った酵母が元気に活動し始めるタイミングを見計らい、再び蒸米、米麹、仕込み水を投入します。この時、投入する材料の量と比率が、最終的な日本酒の味わいを大きく左右します。蔵人たちは長年の経験と勘を頼りに、醪の状態を見極めながら作業を進めます。

最後の留添えで、醪は完成形へと近づきます。再び蒸米、米麹、仕込み水を大量に加えることで、醪の量を最終的な量まで増やします。この段階では、酵母は既に十分に増殖しており、活発に発酵を進めています。留添えによって、醪全体が均一な状態になり、雑味のない洗練された味わいへと導かれます。このように、三段仕込みは、各段階で醪の成分を緻密に制御することで、目指す日本酒の味わいをデザインしていく、高度な技術なのです。

| 段階 | 工程 | 目的 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 初添え | 蒸米、米麹、仕込み水を混ぜる | 酵母が住みやすい環境を作る | 醪の量は少なく、酵母の増殖を促す。温度管理が重要。 |

| 仲添え | 蒸米、米麹、仕込み水を追加 | 醪の量と質を調整する | 投入する材料の量と比率が日本酒の味わいを左右する。 |

| 留添え | 蒸米、米麹、仕込み水を大量に追加 | 醪を完成形に近づける | 醪の量を最終的な量まで増やす。醪全体が均一になり、雑味のない味わいになる。 |

味わいの変化

日本酒造りの三段仕込みは、それぞれの工程で醪の味わいが大きく変化する、まるで生き物のような神秘的な過程です。初添えと呼ばれる最初の工程では、蒸した米、麹、そして水を混ぜ合わせますが、この時点ではまだ米の風味が強く感じられ、甘みはそれほどではありません。例えるならば、炊きたてのご飯のような、素朴で力強い味わいです。

次の仲添えの工程では、さらに蒸米と麹、そして水を追加します。この段階になると、麹の働きによって米のデンプンが糖に変わり始め、徐々に甘みが生まれてきます。まるで米の甘みが花開くように、醪全体の味わいがまろやかさを増し、ふくよかになっていきます。それと同時に、麹由来の複雑な香りも少しずつ感じられるようになります。

最後の留添えでは、再び蒸米と麹、そして水を追加し、仕込みは完了です。留添え後、醪はゆっくりと時間をかけて発酵を続け、米の糖はアルコールへと変化していきます。この間に、酵母は様々な香気成分を生み出し、味わいに奥行きと複雑さを与えていきます。最終的には、初添えの頃とは全く異なる、芳醇な香りと深いコクを持つ日本酒へと変化を遂げます。まるで、熟練の職人が丹精込めて作り上げた芸術作品のように、複雑で奥深い味わいが口の中に広がります。

このように、三段仕込みの各工程で醪の味わいが変化していく様は、まさに日本酒造りの醍醐味と言えるでしょう。そして、この変化を見極めるのが杜氏の腕の見せ所です。杜氏は、長年の経験と勘、そして五感を駆使して醪の状態を判断し、温度管理や仕込みのタイミングなどを調整することで、目指す味わいの日本酒へと導いていきます。まるで、生き物と対話するかのように醪の変化を見守り、最高の日本酒を生み出すのです。

| 工程 | 投入材料 | 醪の味わい | 香りの特徴 |

|---|---|---|---|

| 初添え | 蒸米、麹、水 | 米の風味、甘みは少なめ、素朴、力強い (例: 炊きたてご飯) | – |

| 仲添え | 蒸米、麹、水 | 甘みが増す、まろやか、ふくよか | 麹由来の複雑な香り |

| 留添え | 蒸米、麹、水 | 芳醇な香り、深いコク、複雑、奥深い | 酵母由来の様々な香気成分 |

まとめ

日本酒造りにおいて、「三段仕込み」は欠かせない工程です。これは、蒸した米、米麹、水を三回に分けて仕込むことで、ゆっくりと時間をかけて発酵を進める、日本酒独特の醸造方法です。この三段仕込みの中で、二回目の仕込みである「仲添え」は、最終的な日本酒の味わいを決定づける極めて重要な役割を担っています。

最初の仕込みである「初添え」で、米麹の酵素によってお米のデンプンが糖化され、酵母によってアルコール発酵が始まります。この段階で、まだ醪(もろみ)の量は少なく、濃度も高いため、酵母にとって活動しやすい環境とはいえません。そこで、仲添えで蒸米と水を追加することで、醪の量と質を調整するのです。

仲添えの量の調整は、杜氏の経験と勘が頼りです。醪の状態、気温、湿度など様々な要素を考慮し、最適な量を判断します。多すぎれば発酵が鈍くなり、少なすぎれば雑菌の繁殖を招く恐れがあります。絶妙なさじ加減で、酵母の働きを活発化させ、理想的な発酵へと導きます。さらに、仲添えで加える蒸米の質も重要です。初添えと同じ質の米を使うこともあれば、異なる品種や精米歩合の米を使うことで、味わいに複雑さを加えることもあります。

仲添えは、日本酒の味わいを左右するだけでなく、雑菌の繁殖を抑え、安定した発酵を促す効果もあります。醪の量が増えることで、アルコール度数と酸度が上がり、雑菌が繁殖しにくい環境が整います。また、温度変化の影響も受けにくくなり、安定した発酵が持続されます。このように、仲添えは、日本酒造りの伝統と技術が凝縮された工程と言えるでしょう。次回、日本酒を口にする際には、この仲添えの工程に思いを馳せ、杜氏の技と情熱に敬意を払ってみてはいかがでしょうか。

| 仕込み段階 | 名称 | 投入材料 | 役割・効果 |

|---|---|---|---|

| 1回目 | 初添え | 蒸米、米麹、水 | 糖化・アルコール発酵の開始 醪(もろみ)の生成 |

| 2回目 | 仲添え | 蒸米、水 | 醪の量と質の調整 酵母の活性化 雑菌繁殖の抑制 安定した発酵の促進 味わいの決定 |

| 3回目 | 留添え | 蒸米、水 | 仕込みの最終調整 (今回は説明なし) |