柱焼酎:歴史に隠された酒造りの技

お酒を知りたい

先生、『柱焼酎』って江戸時代の伊丹のお酒で、江戸に送るときに腐敗を防ぐためにお酒に焼酎を混ぜていたんですよね?今でもあるんですか?

お酒のプロ

そうだね。江戸時代、日本酒は樽詰めされて長い船旅で江戸に運ばれたんだけど、その間に腐ってしまうことが多かったんだ。そこで腐敗を防ぐために、伊丹の酒造では、アルコール度数の高い焼酎を日本酒に混ぜる『柱焼酎』という方法がとられていたんだよ。そして、今でもあるんだよ。

お酒を知りたい

へえー、今もやってるんですね。でも、今は冷蔵とか輸送技術も発達してるから腐敗防止の必要ないですよね?なんで今もやるんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。確かに今は冷蔵技術や輸送技術が発達しているから、腐敗防止という意味では昔ほど必要ではなくなっている。現在は、日本酒の風味や味わいを調整する目的で使われることが多いんだよ。例えば、すっきりとした軽やかな味わいにしたり、特定の香りを引き立たせたりするために、醸造アルコールが添加されているんだ。だから、柱焼酎は今の醸造用アルコール添加の原型とも言えるんだよ。

柱焼酎とは。

江戸時代、伊丹で作られたお酒を江戸に送る際、お酒が腐るのを防ぐために強いお酒(焼酎)を加える方法がありました。この方法は「柱焼酎」と呼ばれていました。今では目的は変わりましたが、今でもお酒作りに強いお酒を加える方法は行われています。「柱焼酎」は、現在のお酒作りにおける強いお酒の添加の始まりとも言えるでしょう。

江戸時代の酒造りと輸送の課題

江戸時代、日本酒は人々の生活に欠かせない飲み物として広く親しまれていました。特に都市部では、毎日のように日本酒を飲む人々が多く、酒屋は大変な賑わいを見せていました。しかし、当時美味しい日本酒を常に楽しむためには、幾つもの困難を乗り越えなければなりませんでした。

まず、日本酒造りにおいては、技術的な限界がありました。現代のような精米技術や温度管理技術はまだ存在せず、酒造りは職人の経験と勘に大きく頼っていました。そのため、安定した品質の日本酒を造ることは容易ではありませんでした。また、原料となる米の質や水質も酒の味に大きな影響を与えていました。良質な米や水を得るためには、費用と手間がかかり、それが酒の値段にも反映されていました。

そして、もう一つの大きな課題が輸送でした。当時の主な輸送手段は船でしたが、江戸のような消費地まで日本酒を運ぶには、長い時間がかかりました。夏の暑い時期には、船の中で日本酒が傷んでしまうことも珍しくありませんでした。温度管理が難しかったため、日本酒が劣化し、味が変わってしまうことが大きな問題でした。陸路での輸送も可能でしたが、荷馬車に揺られて運ばれるため、日本酒に負担がかかり、品質が落ちてしまうことがありました。また、道が悪かったり、天候が悪化したりすると、輸送にさらに時間がかかり、日本酒の劣化に拍車がかかりました。

このような状況の中、酒蔵は日本酒の品質を保つために、様々な工夫を凝らしました。その一つが、柱焼酎を日本酒に加えるという方法でした。柱焼酎はアルコール度数の高い焼酎で、日本酒に加えることで、雑菌の繁殖を抑え、腐敗を防ぐ効果がありました。また、樽に詰めた日本酒を藁で包んで、直射日光や温度変化から守る工夫もされていました。このように、江戸時代の酒造りや輸送には様々な課題がありましたが、人々は知恵と工夫を凝らし、美味しい日本酒を飲むために努力を重ねていました。

| 課題 | 詳細 | 対策 |

|---|---|---|

| 酒造りの技術的限界 | 精米技術や温度管理技術の未発達、職人の経験と勘への依存、米質・水質への影響 | – |

| 輸送の困難 | 船:長距離輸送による劣化、温度管理の困難 陸路:荷馬車による振動、道路状況・天候への依存 |

柱焼酎の添加、藁による保護 |

柱焼酎とは何か

柱焼酎とは、日本酒に焼酎を加える技のことです。これは、日本酒を長持ちさせるための知恵として、古くから用いられてきました。焼酎はアルコール度数が高いので、日本酒に混ぜることで、腐敗を防ぐ効果があります。まるで防腐剤のような役割を果たすわけです。

この柱焼酎という名前の由来には、いくつかの説があります。中でも有力な説は、貯蔵樽に焼酎を注ぎ込む様子から生まれたというものです。樽の中に焼酎を注ぐと、まるで柱を立てるように見えたことから、柱焼酎と呼ばれるようになったと言われています。当時の様子を想像すると、ゆっくりと注がれる焼酎が、樽の中で一本の柱のように立ち上がっていく様子が目に浮かびます。

柱焼酎は、江戸時代に伊丹地方で作られた日本酒、いわゆる「下り酒」の保存に役立てられました。下り酒は、長い船旅を経て江戸に運ばれていましたが、当時の輸送技術では、品質を保つのが難しかったのです。そこで、下り酒に柱焼酎の技術が使われました。焼酎を加えることで、長旅による劣化を防ぎ、江戸の人々にも美味しいお酒を届けることができたのです。

当時の人々は、焼酎を加えることで日本酒の味が変わってしまうことを心配していました。せっかくの美味しい日本酒の味が変わってしまっては元も子もありません。しかし、柱焼酎は日本酒本来の風味を損なうことなく、腐敗を防ぐ効果を発揮しました。つまり、お酒の風味を保ちつつ、品質も維持することができたのです。この革新的な技術によって、江戸の人々は伊丹の美味しい下り酒を楽しむことができたのでした。柱焼酎は、まさに当時の酒造りの知恵が生んだ、素晴らしい技術と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 日本酒に焼酎を加える技 |

| 目的 | 日本酒の長期保存(腐敗防止) |

| 名前の由来 | 焼酎を樽に注ぐ様子が柱を立てるように見えたから |

| 歴史 | 江戸時代に伊丹地方の「下り酒」の保存に利用 |

| 効果 | 日本酒の風味を損なわずに腐敗を防ぐ |

現代における柱焼酎の意義

今は、物を冷やす技術や物を運ぶ方法が進歩したおかげで、お酒の鮮度を保つことがとても簡単になりました。冷蔵技術の向上は、遠方への輸送を可能にし、季節に関係なく美味しいお酒を味わえるようになったと言えるでしょう。しかし、昔ながらの柱焼酎の技術は、今でも大切に受け継がれています。

柱焼酎とは、簡単に言うと、蒸留したお酒に醸造途中の醪(もろみ)を加えることで、腐敗を防ぎ、長期間の保存を可能にする技術です。これは、冷蔵技術が未発達だった時代に、お酒を美味しく保つための知恵でした。現代では、醸造用のアルコールを加える方法が広く使われていますが、これは柱焼酎の技術を応用したもので、柱焼酎の考え方が現代の酒造りの基礎となっていると言えるでしょう。

柱焼酎は、ただお酒を長持ちさせるだけでなく、味にも大きな影響を与えます。蒸留したお酒を加えることで、香りが高く、すっきりとした味わいに仕上がります。現代の製法で造られたお酒にも、この柱焼酎の特徴が受け継がれているものがあります。つまり、私たちが普段口にしているお酒の中には、柱焼酎の技術が生かされているものもあるのです。

柱焼酎は、お酒の歴史における大きな転換点であり、現代のお酒造りにも深い影響を与えています。お酒の品質を向上させただけでなく、様々な種類のお酒が生まれるきっかけにもなったと言えるでしょう。昔ながらの技術が、現代のお酒造りに活かされていることは、日本の伝統技術の奥深さを物語っています。時代が変わっても、受け継がれていく技術の大切さを改めて感じさせられます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 現代の酒造り | 冷蔵技術や輸送技術の発達により、お酒の鮮度保持が容易になった。季節に関係なくお酒を楽しめる。 |

| 柱焼酎とは | 蒸留酒に醪(もろみ)を加えることで、腐敗を防ぎ長期保存を可能にする技術。冷蔵技術が未発達だった時代の知恵。 |

| 現代の柱焼酎 | 醸造アルコールを加える方法が主流。柱焼酎の技術を応用したもの。 |

| 柱焼酎の効果 | 長期保存が可能になる。香り高くすっきりとした味わいになる。 |

| 柱焼酎の影響 | お酒の歴史の転換点。現代の酒造りの基礎。様々な種類のお酒が生まれるきっかけ。日本の伝統技術の奥深さを示す。 |

柱焼酎と醸造アルコールの違い

日本酒造りにおいて、お酒にアルコールを加える手法は古くから存在しますが、加えるお酒の種類によって「柱焼酎」と「醸造アルコール」の二種類に分けられます。どちらもアルコール度数を調整する目的で使用されますが、その製法や歴史的背景、そして日本酒にもたらす効果には明確な違いがあります。

まず柱焼酎とは、米や麦、芋などを原料に蒸留して作られた焼酎の一種です。その名の由来は諸説ありますが、酒蔵で柱の横に置いて使われていたから、または酒質の柱となる重要な役割を担っていたから、などと言われています。古くは江戸時代から使われており、当時は腐敗しやすい日本酒の品質を保つために、殺菌効果のある焼酎を添加していました。つまり、日持ちをよくするための保存料としての役割が大きかったのです。柱焼酎を加えることで、日本酒の味わいはふくよかでどっしりとしたものになり、熟成による変化も穏やかになります。

一方、醸造アルコールはサトウキビやトウモロコシ、あるいは米の外皮などを原料に発酵させて作られた純度の高いアルコールです。近代になってから日本酒造りに用いられるようになり、柱焼酎とは異なる目的で使用されます。醸造アルコールは、日本酒本来の風味を損なうことなく、香りを引き立たせたり、軽やかな飲み口にしたりと、様々な調整を可能にします。特に吟醸酒のように繊細な香りを重視する日本酒では、雑味のない醸造アルコールが重宝されます。また、アルコール度数の調整も容易に行えるため、多様な味わいの日本酒を生み出すのに役立っています。

このように、柱焼酎と醸造アルコールは、どちらも日本酒の品質向上に貢献していますが、その役割と歴史、そして日本酒にもたらす効果は大きく異なります。柱焼酎は伝統的な手法で日本酒の保存性を高め、どっしりとした味わいを生み出すのに対し、醸造アルコールは近代的な技術で日本酒の香りを高め、軽やかな飲み口を実現するなど、それぞれの特性を活かして日本酒造りに活用されています。どちらが良い悪いではなく、それぞれの酒蔵の目指す酒質によって使い分けられていると言えるでしょう。

| 項目 | 柱焼酎 | 醸造アルコール |

|---|---|---|

| 原料 | 米、麦、芋など | サトウキビ、トウモロコシ、米の外皮など |

| 製法 | 蒸留 | 発酵 |

| 歴史 | 江戸時代から | 近代から |

| 目的 | 保存料、品質保持、風味調整 | 香り引き立て、軽やかな飲み口、度数調整 |

| 日本酒への効果 | ふくよか、どっしり、熟成穏やか | 雑味なし、香り高い、軽やか |

味わいの変化と酒質の安定

お酒に他の種類のお酒を混ぜることで、味わいや保存の仕方に変化が生まれます。たとえば、日本酒に焼酎を少し加えることを考えてみましょう。焼酎は日本酒に比べてアルコール度数が高いので、加えることで日本酒全体のアルコール度数も上がります。すると、口に含んだ時の印象が変わり、辛口のきりっとした味わいになります。

また、アルコール度数が高くなると、お酒は腐敗しにくくなります。これは、微生物が活動しにくくなるためです。つまり、焼酎を加えることで日本酒の保存性が向上し、長期間の熟成が可能になります。熟成期間が長くなると、お酒の角が取れてまろやかな風味に変化していきます。

このように、日本酒に焼酎を加えるという昔の技法は、日本酒の味わいをより多彩にし、品質を保つために役立ってきました。この技法は「柱焼酎」と呼ばれ、現代の日本酒造りにも影響を与えています。現在では醸造アルコールを添加する手法が広く用いられており、これは柱焼酎と同様に、お酒の味わいを整えたり、香りを良くしたりする効果があります。

醸造アルコールは純度の高いアルコールで、雑味が少ないため、日本酒本来の風味を損なうことなく、酒質の調整を可能にします。例えば、甘口のお酒をやや辛口にしたり、特定の香りを強調したりすることができます。

このように、お酒造りにおける様々な工夫によって、現在私たちが楽しめる日本酒の多様な味わいが生み出されているのです。伝統的な技法を受け継ぎつつ、新しい技術を取り入れることで、日本酒の世界はますます広がりを見せています。香り高く、風味豊かな日本酒を味わう時、先人たちの知恵と工夫に思いを馳せてみるのも良いでしょう。

| 技法 | 添加物 | 効果 |

|---|---|---|

| 柱焼酎 | 焼酎 |

|

| 現代の技法 | 醸造アルコール |

|

未来へ繋ぐ伝統の技

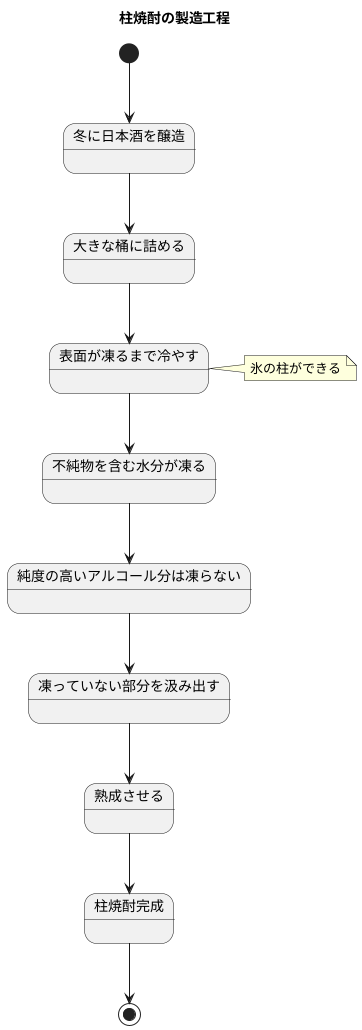

柱焼酎とは、江戸時代に確立された日本酒の製造方法で、現代の冷凍技術が普及する以前、日本酒を長期保存するために考え出された画期的な技法です。冬の寒い時期に醸造した日本酒を大きな桶に詰め、その表面が凍るまで冷やし込みます。すると、不純物や雑味を含む水分だけが凍り、純度の高いアルコール分は凍らずに残ります。この凍っていない部分だけを丁寧に汲み出し、さらに熟成させることで、香り高く濃厚で、長期保存にも耐えられる柱焼酎が完成するのです。まるで氷の柱からお酒を搾り出すかのような工程から、この名が付けられました。

現代では、冷蔵技術の発達により、一年を通して新鮮な日本酒を楽しむことができるようになりました。しかし、柱焼酎は単なる保存技術ではなく、当時の職人たちの知恵と工夫、そして酒造りにかける情熱が凝縮された貴重な文化遺産と言えるでしょう。柱焼酎の製造には、高度な技術と経験が必要とされます。まず、凍らせる温度や時間、桶の材質など、様々な要素を緻密に調整することで、雑味を取り除きつつ、日本酒本来の風味を最大限に引き出す必要があります。また、凍った部分と凍っていない部分を正確に見極め、丁寧に汲み出す作業は、熟練の職人技があってこそ成り立つものです。

柱焼酎の製造過程で培われた技術は、現代の日本酒造りにも大きな影響を与えています。例えば、温度管理の重要性や、不純物を取り除くための様々な工夫は、現代の酒造りにも応用されています。また、柱焼酎の独特の風味は、現代の日本酒愛好家からも高く評価されており、一部の酒蔵では、伝統的な製法を守りながら、現代の技術も取り入れた柱焼酎を製造しています。

このように、柱焼酎は日本酒の歴史を語る上で欠かせない存在であり、その技術は現代にも脈々と受け継がれています。先人たちの知恵と工夫を学び、未来へと繋いでいくことは、日本酒文化を守り、発展させていく上で非常に重要な役割を果たすと言えるでしょう。これからも柱焼酎の研究を深め、その技術的、文化的な価値を再認識していくことで、日本酒文化のさらなる発展に貢献していく必要があるでしょう。