ジャパニーズウイスキーの世界

お酒を知りたい

先生、ジャパニーズ・ウイスキーって、スコッチとかと同じように種類があるんですか?

お酒のプロ

そうだね。大麦麦芽を使ったモルトウイスキー、他の穀物も使ったグレーンウイスキー、そしてモルトとグレーンを混ぜたブレンデッドウイスキーの三種類が主なものだよ。

お酒を知りたい

じゃあ、日本のウイスキーって、材料が違うだけで他の国のウイスキーと同じなんですか?

お酒のプロ

そうとも言い切れないな。製法や気候風土なども影響して、香りや味わいに独特の個性が出てくるんだ。だから世界五大ウイスキーの一つとして認められているんだよ。

ジャパニーズ・ウイスキーとは。

日本の酒税法に合う、日本で造られたお酒の種類である『日本のウイスキー』について説明します。このお酒には、大麦の芽を使った『麦芽ウイスキー』、大麦の芽と小麦やとうもろこしなどの穀物を使った『穀物ウイスキー』、そして色々な麦芽ウイスキーと穀物ウイスキーを混ぜ合わせた『混ぜ合わせウイスキー』といった種類があります。日本のウイスキーの歴史は、1923年にサントリーの創業者である鳥井信治郎さんが京都の郊外、山崎という場所に初めてウイスキーの蒸留所を建てたことから始まります。その後、たくさんの会社が長い時間をかけてお酒の改良や混ぜ合わせを行い、今ではスコットランドのウイスキー、アイルランドのウイスキー、アメリカのウイスキー、カナダのウイスキーと並んで、世界で五本の指に入るウイスキーとして世界中に認められるようになりました。

始まり

日本のウイスキー造りの歴史は、大正12年、西暦1923年に始まりました。 サントリーの創業者である鳥井信治郎氏が、ウイスキーの本場であるスコットランドの技術を学び、それを日本の風土に活かしたいという熱い想いを胸に、京都府郊外の山崎の地で第一歩を踏み出したのです。当時、ウイスキーといえば輸入品であり、その価格も高く、庶民には手の届かない贅沢品でした。鳥井氏は、「いつか日本人の手によって生まれたウイスキーを多くの人に味わってもらいたい」という大きな夢を抱き、国産ウイスキー造りに情熱を注ぎ込みました。山崎の地に建てられた蒸溜所は、自然豊かな環境の中に佇み、清冽な水と澄んだ空気に恵まれていました。鳥井氏は、この地の特性を最大限に活かし、日本の風土に合ったウイスキー造りを目指しました。試行錯誤を繰り返し、幾多の困難を乗り越え、ついに国産初のウイスキーが誕生したのです。 その味わいは、スコッチウイスキーとはまた異なる、繊細で奥深いものでした。この快挙は、日本のウイスキー業界に大きな刺激を与え、その後、各地で蒸溜所が建設されるようになりました。鳥井氏の挑戦と情熱は、日本のウイスキーの歴史を大きく変え、新たな時代を切り開いたのです。今日、世界で高い評価を受ける日本のウイスキーの礎を築いたのは、まさに鳥井氏の「日本のウイスキーを造りたい」という強い意志とたゆまぬ努力でした。そして、その物語は、今もなお、人々の心に深く刻まれています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 開始時期 | 大正12年(1923年) |

| 創業者 | 鳥井信治郎(サントリー創業者) |

| 場所 | 京都府郊外・山崎 |

| 目的 | 国産ウイスキーの製造、多くの人に味わってもらう |

| 背景 | 当時はウイスキーは輸入品で高価だった |

| 製造環境 | 自然豊かで清冽な水と澄んだ空気に恵まれた山崎の地の特性を活かす |

| 結果 | 国産初のウイスキー誕生、繊細で奥深い味わい、日本のウイスキー業界に刺激、各地で蒸溜所建設 |

| 影響 | 日本のウイスキーの歴史を変え、世界で高い評価を受ける日本のウイスキーの礎を築く |

製造方法

日本のウイスキーの造り方は、スコットランドのウイスキーの造り方を手本にしています。まず、原料となる大麦の麦芽を乾燥させ、丁寧に砕きます。この砕いた麦芽を温かい水と混ぜ合わせ、麦芽に含まれる酵素の働きでデンプンを糖に変える糖化作業を行います。こうしてできた甘い麦汁を発酵槽に移し、酵母を加えて発酵させます。酵母は糖を分解し、アルコールと炭酸ガスを生み出します。この発酵によって、ウイスキーの風味の土台となる成分が作られます。次に、発酵液を蒸留器に移し、加熱して蒸留します。蒸留によって、アルコール度数の高い蒸留液が得られます。蒸留器の種類や蒸留方法によって、ウイスキーの特徴が大きく変わってきます。単式蒸留器で蒸留を繰り返すことで、より複雑で繊細な香味を持つ原酒が生まれます。それぞれの蒸留所が、独自の蒸留器と蒸留方法を用いて、こだわりの原酒を造っています。蒸留を終えた原酒は、樽に詰められて熟成庫で静かに眠りにつきます。熟成期間は法律で3年以上と定められていますが、実際にはもっと長い期間熟成させることが一般的です。中には数十年もの間、じっくりと熟成されるものもあります。熟成に使う樽の種類も様々で、オーク樽をはじめ、様々な木の種類や、以前別の酒が入っていた樽などが使われます。樽の種類によって、ウイスキーの色や香り、味が大きく変化します。ウイスキーは樽の中でゆっくりと時間をかけて熟成され、まろやかで奥深い味わいを帯びていきます。それぞれの蒸留所が、それぞれの土地の気候風土の中で、独自の熟成方法によって個性豊かなウイスキーを造り出しています。こうして長い時間と手間をかけて造られたウイスキーは、世界中で高く評価されています。

種類

日本の風味豊かなお酒の中には、麦芽を原料とした蒸留酒であるウイスキーがあります。このウイスキーは、大きく分けて三つの種類に分けられます。

一つ目は、麦芽のみを用いて作られる麦芽ウイスキーです。このお酒は、一つの蒸留所で作られるため、その蒸留所の持つ個性がはっきりとした味わいとなります。香り高く、風味も力強いものが多く、まるでその土地の息吹を感じるかのような、奥深い味わいが魅力です。使用する麦芽の種類や、蒸留方法、熟成に用いる樽の違いによって、様々な風味を楽しむことができます。

二つ目は、麦芽だけでなく、小麦やトウモロコシなどの穀物も原料に用いる穀物ウイスキーです。こちらは複数の蒸留所の原酒を混ぜ合わせることで作られることが多く、それぞれの個性を調和させることで、まろやかな口当たりに仕上がっています。すっきりとした軽快な味わいが特徴で、様々な飲み方で楽しむことができます。

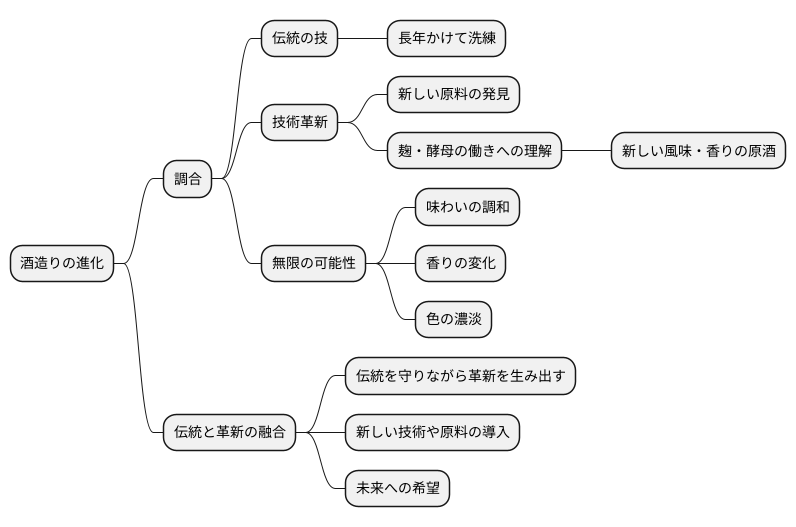

そして三つ目は、複数の麦芽ウイスキーと穀物ウイスキーを混ぜ合わせた、混合ウイスキーです。これは、それぞれのウイスキーが持つ長所を組み合わせることで、奥深い香りとまろやかな味わいの、絶妙なバランスを生み出しています。異なる蒸留所の原酒をブレンドすることで、多様な香りと味わいを織り交ぜ、複雑で奥行きのある風味を創り出しています。それぞれのウイスキーの特徴を熟知した職人が、絶妙な配合でブレンドすることで、唯一無二の味わいが生まれます。

このように、日本のウイスキーは、原料や製法によって様々な種類があり、それぞれに個性豊かな味わいがあります。それぞれの風味の違いを楽しみながら、じっくりと味わってみてください。

| 種類 | 原料 | 特徴 |

|---|---|---|

| 麦芽ウイスキー | 麦芽のみ | 単一蒸留所の原酒を使用。香り高く、風味も力強い。土地の息吹を感じさせる奥深い味わい。 |

| 穀物ウイスキー | 麦芽、小麦、トウモロコシなどの穀物 | 複数の蒸留所の原酒をブレンド。まろやかな口当たり。すっきりとした軽快な味わい。 |

| 混合ウイスキー | 複数の麦芽ウイスキーと穀物ウイスキー | 麦芽ウイスキーと穀物ウイスキーをブレンド。奥深い香りとまろやかな味わいの絶妙なバランス。複雑で奥行きのある風味。 |

世界的な評価

日本の蒸留酒は近年、世界で高い評価を得ています。幾度となく開かれる世界的な品評会で優秀な成績を収め、世界中のお酒を好む人たちの心を掴んでいます。繊細な味わい、華やかな香り、そしてなめらかな舌触り。これらは日本の蒸留酒ならではの魅力として、世界中で称賛されています。

スコットランド、アイルランド、アメリカ、カナダの蒸留酒と肩を並べ、世界五大蒸留酒の一つとして数えられるようになりました。この事実は、日本の蒸留酒づくりの技術の高さを示すだけでなく、日本の気候風土が蒸留酒づくりに最適であることを裏付けています。

冷涼な気候は、蒸留酒の熟成に最適な環境を提供します。ゆっくりと時間をかけて熟成されることで、奥深く複雑な味わいが生まれます。また、日本の清冽な水は、蒸留酒の風味をより一層引き立てます。仕込み水だけでなく、割り水としても使用される水は、蒸留酒の品質を左右する重要な要素です。

さらに、日本の蒸留酒づくりにおける職人たちのこだわりも、世界的な評価の背景にあります。伝統的な製法を守りながらも、常に新しい技術や製法に挑戦する職人たちの情熱が、高品質な蒸留酒を生み出しています。原料の選定から蒸留、熟成、瓶詰めまで、すべての工程において一切の妥協を許さない、日本の職人たちの丁寧な仕事が、世界中の人々を魅了し続けているのです。

世界的な評価の高まりとともに、日本の蒸留酒は海外への輸出も増加しています。世界中で日本の蒸留酒が楽しまれるようになり、日本の蒸留酒の文化を広める役割も担っています。これからも、日本の蒸留酒は世界中の人々を魅了し続け、日本の文化を世界に発信していくことでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 世界での評価 | 高い評価、世界五大蒸留酒の一つ |

| 魅力 | 繊細な味わい、華やかな香り、なめらかな舌触り |

| 日本の気候風土の利点 | 冷涼な気候による最適な熟成環境、清冽な仕込み水と割り水 |

| 職人たちのこだわり | 伝統的な製法、新技術への挑戦、原料選定から瓶詰めまでの徹底した品質管理 |

| 輸出 | 増加傾向、日本文化の世界への発信 |

今後の展望

近頃、世界中で日本のウイスキーの人気が高まっており、それに伴い生産体制の強化が進められています。各地で新しい蒸留所の建設が始まり、既に操業している蒸留所でも設備の増強や製造方法の見直しによって、ウイスキーの生産量を増やす努力が続けられています。

しかしながら、質の高いウイスキーを造るには、長い年月をかけてじっくりと熟成させることが欠かせません。樽の中で眠るウイスキーは、ゆっくりと時間をかけて熟成され、まろやかな風味と豊かな香りが生まれます。そのため、急激に増えた需要にすぐさま応えることは容易ではありません。ウイスキー造りは、まさに時間との勝負であり、すぐには結果が出ない、地道な作業の積み重ねなのです。

それでも、日本のウイスキー製造業者は、世界中の人々においしいウイスキーを届けたいという強い思いを持ち、日々研鑽を積んでいます。伝統的な製法を守りながらも、新しい技術を取り入れ、より一層質の高いウイスキー造りに挑んでいます。原料となる麦や水、そして熟成に使用する樽にもこだわり、それぞれの風土を活かした個性豊かなウイスキーを生み出しています。

日本のウイスキーの未来は、世界的な需要の高まりとともに、大きく広がっています。世界中のウイスキー愛好家が、日本のウイスキーの繊細な味わい深さに魅了され、その人気はますます高まるでしょう。これからも日本のウイスキー製造業者は、世界中の人々を満足させる高品質なウイスキー造りを続け、日本のウイスキーは、世界中で愛されるお酒として、その輝きを増していくことでしょう。

| 現状 | 課題 | 取り組み | 将来展望 |

|---|---|---|---|

| 世界的な人気上昇、生産体制強化 | 質の高いウイスキー生産には長期間の熟成が必要、需要増加に即時対応は困難 | 設備増強、製法見直し、伝統を守りつつ新技術導入、原料・樽へのこだわり | 需要拡大、世界的な人気継続、高品質ウイスキー生産継続 |

楽しみ方

お酒の楽しみ方は人それぞれですが、日本のウイスキーは色々な方法で味わうことができます。まずは、何も加えずにそのまま飲むストレート。お酒本来の香りや味わいを深く感じ取ることができます。ウイスキーを口に含み、舌の上で転がすようにして、ゆっくりと味わうのがおすすめです。

次に、少量の水を加える方法です。ウイスキーに数滴の水を加えるだけで、隠れていた香りが花開くように広がり、味わいはよりまろやかになります。ウイスキー本来の個性を感じつつも、優しく包み込むような感覚を楽しめます。加える水の量はお好みで調整してみてください。

氷を入れて飲むロックスタイルも人気です。キンキンに冷えた氷がウイスキーの味わいを引き締め、キリッとした爽快感を与えてくれます。氷が溶けるにつれて味わいが変化していく過程も楽しむことができます。

炭酸水で割るハイボールもおすすめです。シュワシュワとした炭酸の刺激とウイスキーの香りが絶妙に調和し、暑い時期には特におすすめです。食事と共に楽しむのも良いでしょう。

近年では、様々なカクテルの材料としても日本のウイスキーが多く使われています。ウイスキーの奥深い味わいは、他の材料と組み合わせることで、さらに複雑で魅力的なものになります。自分好みのカクテルを見つけるのも楽しみの一つです。

このように、日本のウイスキーは多様な楽しみ方ができるお酒です。それぞれの好みに合わせて、色々な飲み方を試してみて、自分にとって一番美味しい飲み方を見つけてみてください。

| 飲み方 | 説明 | おすすめの場面 |

|---|---|---|

| ストレート | ウイスキー本来の香りや味わいを深く感じ取ることができる | お酒本来の味をじっくり楽しみたい時 |

| 加水 | 数滴の水を加えることで香りが広がり、味わいがまろやかになる | ウイスキーの個性を優しく楽しみたい時 |

| ロック | 氷がウイスキーの味わいを引き締め、爽快感を与える | キリッとした飲み心地を味わいたい時、暑い時期 |

| ハイボール | 炭酸の刺激とウイスキーの香りが調和する | 暑い時期、食事と共に |

| カクテル | 他の材料と組み合わせることで、複雑で魅力的な味わいになる | 様々な風味を楽しみたい時 |