酒造りに欠かせないマグネシウム

お酒を知りたい

先生、お酒の仕込み水に含まれるマグネシウムって、どんな働きをしているんですか?

お酒のプロ

良い質問だね。マグネシウムは、麹菌や酵母の生育に欠かせない栄養素なんだ。いわば、微生物のエサのようなものだよ。

お酒を知りたい

エサですか?ということは、マグネシウムが多いほど、お酒がたくさんできるんですか?

お酒のプロ

そうとも限らないんだ。マグネシウムは確かに必要だけど、多すぎるとお酒の味が悪くなることもある。だから、適量が大切なんだよ。

マグネシウムとは。

酒造りに欠かせない仕込み水に含まれる「マグネシウム」という成分について説明します。この成分は、麹菌や酵母といった、お酒作りに重要な微生物の成長に必要不可欠なものです。

マグネシウムとは

地殻に豊富に存在し、私たちの体にも欠かせない栄養素であるマグネシウムは、実はお酒造りにおいても重要な役割を担っています。お酒の原料となる水、仕込み水に含まれるマグネシウムは、麹菌と酵母の生育に大きく関わっています。

麹菌は、お米の澱粉を糖に変える働きをします。そして、酵母はこの糖をアルコールに変える働きをします。この二つの微生物の働きこそがお酒造りの心臓部と言えるでしょう。これらの微生物が元気に働くためには、マグネシウムが欠かせません。マグネシウムが不足すると、これらの微生物の活動が弱まり、発酵が順調に進まなくなったり、お酒の香りや味わいに悪い影響を与えたりすることがあります。

反対に、マグネシウムが多すぎても、お酒に雑味やえぐみが出てしまうことがあります。そのため、仕込み水に含まれるマグネシウムの量は、お酒造りの成功を左右する重要な要素の一つです。

ちょうど良いマグネシウムの量は、造るお酒の種類や、目指す香りや味によって異なります。一般的には、ミネラル分が多い硬水と呼ばれる水が、お酒造りに適していると言われています。硬水には、マグネシウム以外にも、カルシウムやカリウムなどのミネラルが豊富に含まれており、これらが複雑に作用し合い、お酒に独特の風味やコクを与えます。仕込み水に含まれるミネラルのバランスが、お酒の個性を決定づける重要な要素となるのです。

このように、目には見えないマグネシウムの存在は、お酒造りにおいて、縁の下の力持ちとして活躍しているのです。微生物の働きを助け、お酒の味わいを左右するマグネシウム。お酒を飲むときには、そんなマグネシウムの存在にも思いを馳せてみると、また違った楽しみ方ができるかもしれません。

| マグネシウムの量 | 麹菌・酵母への影響 | お酒への影響 |

|---|---|---|

| 不足 | 活動低下 | 発酵不良、香りや味わいの悪化 |

| 適量 | 生育促進 | 良好な発酵、風味やコクの向上 |

| 過剰 | – | 雑味、えぐみ |

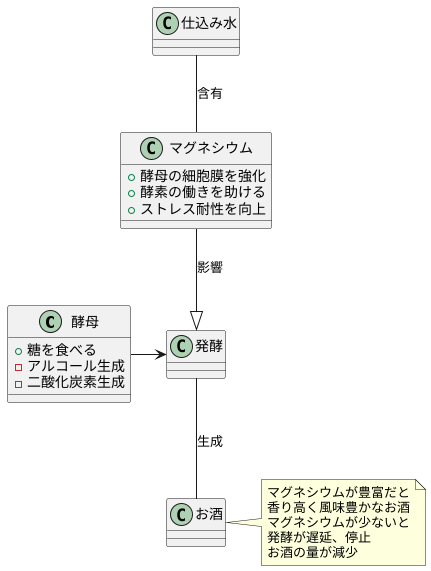

酵母への影響

お酒作りには欠かせない生き物、酵母。これは、糖を食べてお酒のもとになるアルコールと、泡の正体である二酸化炭素を生み出す、発酵という仕事を行います。酵母がどれだけ元気に働けるかは、仕込み水に含まれる大切な栄養素、マグネシウムの量に大きく左右されます。マグネシウムは、酵母の細胞を守る膜を丈夫に保ち、様々な働きをする酵素を手助けするなど、酵母の成長にとって無くてはならない存在です。

もし仕込み水にマグネシウムが足りないと、酵母は思うように増えることができず、発酵の進み具合が遅くなったり、最悪の場合は止まってしまうこともあります。そうなると、当然出来上がるお酒の量も減ってしまいます。反対に、マグネシウムが豊富に含まれていると、酵母は活発に働き、発酵は順調に進みます。そして、香り高く風味豊かなお酒が生まれるのです。

マグネシウムは、酵母の働きを調整する大切な役割を担っています。例えば、マグネシウムが十分にあると、酵母は糖を効率よくアルコールに変換することができます。また、お酒の味わいを左右する様々な香りの成分を作り出す酵素の働きも、マグネシウムによって活発になります。さらに、マグネシウムは酵母がストレスに耐える力も高めてくれます。発酵中は、アルコール濃度の上昇や温度変化など、酵母にとって厳しい環境となる場面もあります。マグネシウムは、こうしたストレスから酵母を守り、最後まで元気に発酵を続けられるようにサポートするのです。このように、目には見えないマグネシウムが、お酒の質を決める重要な要素の一つとなっているのです。

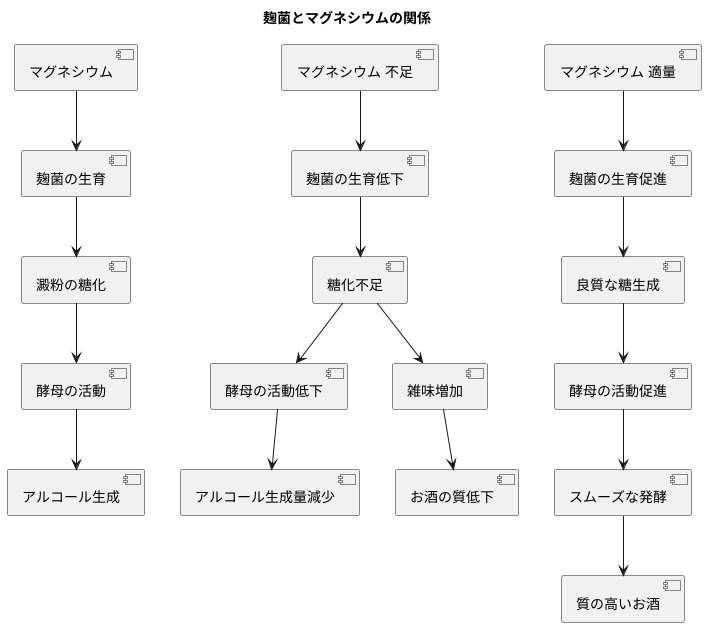

麹菌への影響

酒造りには欠かせない麹菌。米の澱粉を糖に変える大切な働きをしています。この麹菌の生育に、マグネシウムは大きな影響を与えています。

マグネシウムは、麹菌の中に存在する、様々な物質の分解や合成を助ける酵素の働きを活発にします。これによって、米の澱粉が効率よく糖へと変化していきます。もしマグネシウムが不足すると、麹菌の生育が妨げられ、澱粉から糖への変化が十分に行われなくなります。この糖化がうまくいかないと、後の工程で働く酵母に悪影響を及ぼします。

酵母は、麹菌が作った糖を食べて、アルコールと炭酸ガスを作り出します。しかし、糖が足りないと、酵母は十分に活動できず、アルコールの生成量が減ってしまうのです。さらに、糖化が不十分な状態では、雑味のもととなる成分が増えてしまい、お酒の質が低下する可能性があります。

反対に、マグネシウムが適量あると、麹菌は元気に活動し、質の高い糖をたくさん作り出します。良質な糖は、酵母の活動を助け、スムーズな発酵を促します。

質の高い麹は、質の高いお酒造りの土台となります。マグネシウムが麹菌に与える影響は、最終的なお酒の質に大きく関わっていると言えるでしょう。美味しいお酒を造るためには、麹菌の生育に欠かせないマグネシウムの存在がいかに重要か、改めて認識する必要があります。

仕込み水へのこだわり

昔から、おいしいお酒を作るには良い水が必要だと考えられてきました。 酒蔵のある場所は、水がおいしくて有名であることが多いです。このような、お酒作りに適した水は「名水」と呼ばれ、大切にされてきました。お酒作りに使う水のことを「仕込み水」といいますが、この仕込み水に含まれている成分がお酒の味を決める重要な役割を果たしています。仕込み水に含まれる成分の中でも、マグネシウムという成分の量は特に重要です。

それぞれの酒蔵では、その土地の水をよく調べて、その水に合った一番良いお酒の作り方を長い時間をかけて見つけてきました。例えば、ミネラルがたくさん含まれている硬水と呼ばれる水を使うと、コクがあってしっかりとした味わいの深いお酒ができることが多いです。反対に、ミネラルが少ない軟水を使うと、すっきりとして口当たりの良いお酒ができます。お酒の味に影響を与えるのはマグネシウムだけでなく、カルシウムやカリウムなども関係しています。これらの成分のバランスが、それぞれの酒蔵の独特の味を作り出しているのです。

つまり、お酒の味は、お米や麹、酵母の他に、仕込み水によっても大きく変わるということです。仕込み水は単なる水ではなく、お酒の個性を決める大切な材料の一つなのです。それぞれの酒蔵が、その土地の水に合わせて、長い年月をかけて培ってきた技術と経験が、個性豊かなお酒を生み出していると言えるでしょう。だからこそ、酒蔵は仕込み水を大切に扱い、その水質を守り続けているのです。

| 仕込み水 | 特徴 | お酒の特徴 |

|---|---|---|

| 硬水(ミネラル豊富、例:マグネシウム) | ミネラル成分が多い | コクがあり、しっかりとした深い味わい |

| 軟水(ミネラルが少ない) | ミネラル成分が少ない | すっきりとした口当たりの良いお酒 |

お酒の味を決める要素:米、麹、酵母、仕込み水

仕込み水に含まれるミネラル(マグネシウム、カルシウム、カリウムなど)のバランスが、それぞれの酒蔵の独特の味を作り出す。

味わいの違い

酒造りに欠かせない仕込み水は、酒の味わいを左右する重要な要素です。その中でも、含まれる成分の一つである苦土(マグネシウム)の量は、最終的な酒の味わいに微妙な変化をもたらします。苦土が多い硬水で仕込んだ酒は、一般的にコクが深く、しっかりとした飲みごたえを持つ傾向があります。これは、苦土が酒母やもろみの中で働く糀菌や酵母の働きを活発にし、多くのアルコールや香りの成分を生み出すためと考えられています。また、多くの成分を含む水は、雑味を抑え、すっきりとした後味を生み出す効果も期待できます。

一方、苦土が少ない軟水で仕込んだ酒は、淡麗ですっきりとした味わいが特徴です。口当たりが軽く、繊細な香りを楽しむことができます。同じ米と糀を用いても、水の硬度が違うだけで、これほどまでに味わいが変わるのは驚きです。仕込み水の違いは、まさに酒造りの妙と言えるでしょう。

このように、苦土をはじめとする成分の違いは、日本酒の多様な味わいを生み出す一つの要因となっています。同じ名前の酒でも、仕込み水の違いによって味が異なる場合もあります。飲み比べてみると、それぞれの酒蔵が、その土地の水を活かして、独自の味わいを追求していることを感じることができるでしょう。それぞれの酒が持つ個性を、じっくりと味わってみてください。硬水仕込みの力強い酒、軟水仕込みの繊細な酒、どちらもそれぞれの良さがあり、飲み手の好みに合わせて選ぶ楽しみが広がります。土地の水と、蔵人の技が生み出す、日本酒の奥深さを堪能してみてはいかがでしょうか。

| 水の硬度 | 酒質 | 特徴 |

|---|---|---|

| 硬水(苦土が多い) | コクのあるしっかりとした味わい | 飲みごたえ、多くのアルコール、豊かな香り、雑味を抑えたすっきりとした後味 |

| 軟水(苦土が少ない) | 淡麗ですっきりとした味わい | 軽い口当たり、繊細な香り |