奥深い味わいの世界:ゴク味を探求する

お酒を知りたい

先生、「ゴク味」ってどういう意味ですか?お酒のラベルに書いてあったんですけど、よく分からなくて。

お酒のプロ

いい質問だね。「ゴク味」は、色々な味が複雑に混ざり合って、それが全体として調和していて、深い満足感を与えるような味わいのことを指すんだ。コクとも書くよ。

お酒を知りたい

色々な味が混ざり合っているのに、調和している…なんだか不思議ですね。 例えば、どんなお酒がゴク味があると言えるのでしょうか?

お酒のプロ

そうだね。例えば、長期熟成されたお酒なんかは、色々な香りが出てきて、それが複雑に絡み合いゴク味が出てくることが多いね。もちろん、熟成以外にも色々な要素が絡み合ってゴク味が出てくることもあるよ。奥が深いね。

ゴク味とは。

お酒の味について説明する言葉である『ごくわい』について。色々な味が豊かに含まれており、それらがよく混ざり合って生まれる、奥深い満足感を表す言葉です。『こく』とも書きます。

ゴク味とは

「ごくり」と喉を鳴らし、思わずため息が出るような深い満足感。それが「ゴク味」です。ただ美味しいと感じるだけでなく、五感を満たす多層的な味わいが幾重にも重なり、心に深く刻まれるような感動を与えてくれます。この「ゴク味」は、どのように生まれるのでしょうか。

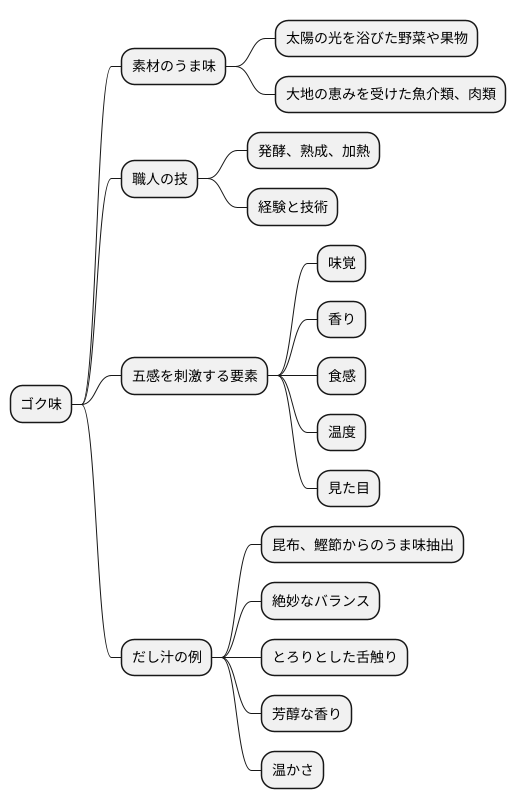

まず、「ゴク味」の土台となるのは、素材そのものが持つうま味です。太陽の光をたっぷり浴びて育った野菜や果物、大地の恵みを受けて育った魚介類や肉類など、自然の力が凝縮された食材は、うま味が豊富です。

そして、これらの素材の持ち味を最大限に引き出すのが、職人の技です。発酵や熟成、加熱といった様々な調理法によって、素材のうま味が引き出され、複雑な香りと味わいが生まれます。日本酒や焼酎、ワインやウイスキーといったお酒造りにおいても、職人の経験と技術が「ゴク味」を左右する重要な要素となります。

さらに、「ゴク味」は、味覚だけでなく、香りや食感、温度、見た目など、五感を刺激する様々な要素が複雑に絡み合って生まれます。例えば、だし汁を例に挙げると、昆布や鰹節といった素材から丁寧にうま味を抽出し、絶妙なバランスで調和させることで、奥深い「ゴク味」が生まれます。また、とろりとした舌触りや芳醇な香り、温かさも「ゴク味」を構成する大切な要素です。

「ゴク味」を意識することは、食に対する感性を研ぎ澄まし、より深い楽しみへと導いてくれます。いつもの食事をじっくりと味わい、素材の持ち味や職人の技に思いを馳せることで、新たな発見があるかもしれません。ぜひ、日々の食卓で「ゴク味」を探求し、豊かな食体験を味わってみてください。

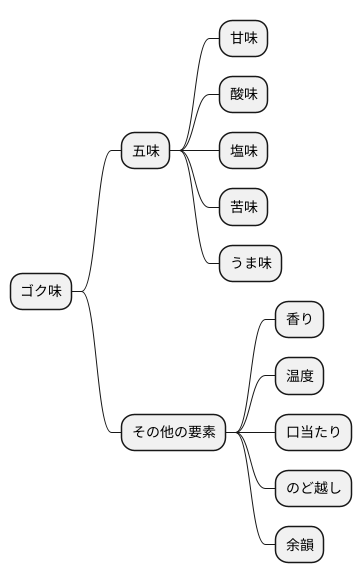

五味との関係

味わいを構成する要素として、甘味、酸味、塩味、苦味、うま味の五味はよく知られています。これらは舌で感じる基本的な味覚であり、料理の味を決定づける重要な役割を担っています。しかし、お酒の味わいを表現する際に、これらの五味だけでは説明しきれない奥深さを感じることがあります。それが、五味とは異なる視点から捉えるべき「ゴク味」です。

五味は単独で認識される味覚です。例えば、砂糖の甘味、レモンの酸味、塩の塩味、コーヒーの苦味、昆布のうま味など、それぞれが独立した味として感じ取られます。これに対してゴク味は、五味が複雑に絡み合い、調和することで生まれる、より高次元で総合的な味わいの感覚です。例えるなら、オーケストラの演奏です。それぞれの楽器が奏でる音色は五味に相当し、それらが組み合わさって生まれる壮大なハーモニーこそがゴク味と言えるでしょう。

ゴク味を構成する要素は、五味だけではありません。お酒の場合、香り、温度、口当たり、のど越し、余韻など、様々な要素が複雑に影響し合います。例えば、同じ日本酒でも、冷酒と燗酒では味わいが全く異なるように感じられます。これは、温度変化によって香りの立ち方や口当たりが変化し、ゴク味全体に影響を与えるからです。また、口に含んだ時の滑らかさや、飲み込んだ後の余韻の長さも、ゴク味を構成する重要な要素です。

五味はゴク味の土台となる重要な要素です。しかし、ゴク味は五味だけで説明できるものではありません。五味が単なる点だとすれば、ゴク味はそれらを繋ぐ線、あるいは面であり、より広がりと奥行きを持った豊かな味わいを表現します。ゴク味を意識することで、お酒の楽しみ方はより深く、より豊かになるでしょう。

ゴク味を深める

飲み物の味わいをより深く楽しむためには、食材の組み合わせや調理方法、温度に配慮することが大切です。

まず、食材選びについてですが、うま味成分を豊富に含む食材同士を組み合わせることで、互いの味を引き立て合い、より深い味わいが生まれます。昆布や干し椎茸、鰹節など、日本料理で使われる出汁の材料は、うま味成分の宝庫です。これらを組み合わせることで、複雑で奥行きのある味わいを作り出せます。また、肉や魚介類などの動物由来の食材も、うま味成分を豊富に含んでいます。野菜であれば、トマトや玉ねぎ、きのこ類などがうま味成分を多く含んでいますので、これらを組み合わせて使うと良いでしょう。

調理方法も味わいを深める上で重要な要素です。じっくりと時間をかけて煮込むことで、食材のうま味が溶け出し、凝縮されます。例えば、肉や野菜を弱火で長時間煮込むことで、柔らかく、深い味わいに仕上がります。また、食材を焼く、蒸す、揚げるといった調理法でも、それぞれ異なる風味や食感が生まれます。それぞれの食材に適した調理法を選ぶことで、より一層美味しさを引き出すことができます。

温度も味わいに大きく影響します。温かい料理は香りが広がりやすく、ふくよかな味わいを堪能できます。特に、汁物や煮物などは、温かいうちに食べることで、食材のうま味がより一層引き立ちます。反対に、冷たい料理は味が凝縮され、すっきりとした味わいをより強く感じられます。冷奴や冷麺などは、冷やすことでキリッとした味わいが楽しめます。

このように、食材の組み合わせ、調理方法、温度など、様々な要素が複雑に絡み合い、奥深い味わいが生まれます。普段の料理に少し工夫を加えるだけで、味わいの世界は無限に広がります。ぜひ、色々な組み合わせを試して、自分好みの味わいを見つけてみてください。

| 要素 | 詳細 | 例 |

|---|---|---|

| 食材の組み合わせ | うま味成分を豊富に含む食材同士を組み合わせることで、互いの味を引き立て合い、より深い味わいが生まれる。 | 昆布、干し椎茸、鰹節、肉、魚介類、トマト、玉ねぎ、きのこ類 |

| 調理方法 | じっくりと時間をかけて煮込むことで、食材のうま味が溶け出し、凝縮される。焼く、蒸す、揚げるといった調理法でも、それぞれ異なる風味や食感が生まれる。 | 煮込み、焼き、蒸し、揚げ |

| 温度 | 温かい料理は香りが広がりやすく、ふくよかな味わいを堪能できる。冷たい料理は味が凝縮され、すっきりとした味わいをより強く感じられる。 | 温かい料理:汁物、煮物など 冷たい料理:冷奴、冷麺など |

お酒とゴク味

お酒を味わう上で、喉を通る時の感覚、つまりゴク味は非常に大切です。日本酒や焼酎、ワインなど、じっくりと熟成させたお酒には、特に複雑で深いゴク味が感じられます。これは、長い時間をかけてお酒の成分が変化し、互いに影響し合うことで生まれるものです。

例えば、ウイスキーを熟成させる樽の種類は様々です。樫の木、桜の木、梅の木などで作られた樽があり、それぞれに独特の香りがウイスキーに移っていきます。また、熟成させる期間も、数年から数十年と幅広く、長い時間をかけて熟成させるほど、味わいはまろやかになり、複雑な香りが生まれます。さらに、ウイスキーを保管する場所の温度や湿度も、熟成に大きな影響を与えます。気温が高すぎると香りが飛んでしまい、低すぎると熟成が進みません。湿度も高すぎるとカビが生える原因となり、低すぎると樽が乾燥してしまいます。このように、樽の種類、熟成期間、保管場所の環境など、様々な要素が複雑に絡み合い、ウイスキー特有のスモーキーな香ばしさや、まろやかな口当たりが生まれます。

ワインの場合も同様です。原料となるブドウの種類によって、もととなる味わいや香りが決まります。同じブドウ品種でも、育った土地の気候や土壌によって、味わいに変化が生まれます。日当たりの良い場所や、水はけの良い土地で育ったブドウは、糖度が高くなり、風味豊かなワインを生み出します。また、ワインの製造方法もゴク味に大きく影響します。ブドウの皮や種を一緒に発酵させるか、発酵の温度や期間をどのように調整するかなど、製造過程の細かな違いが、ワインの個性を生み出します。同じブドウ品種を使っても、産地や製造方法が違えば、全く異なるゴク味になることもあります。

このようにお酒のゴク味は、様々な要素が複雑に絡み合って生まれる、非常に繊細なものです。それぞれの銘柄が持つ個性とも言え、お酒選びの重要なポイントとなります。

| お酒の種類 | ゴク味に影響する要素 | 具体的な例 |

|---|---|---|

| ウイスキー | 樽の種類 | 樫、桜、梅など |

| 熟成期間 | 数年〜数十年 | |

| 保管場所の環境 | 温度、湿度 | |

| ワイン | ブドウの種類 | 様々な品種 |

| ブドウの生育環境 | 気候、土壌、日当たり、水はけ | |

| 製造方法 | 発酵方法(皮や種の有無、温度、期間など) |

ゴク味を感じる

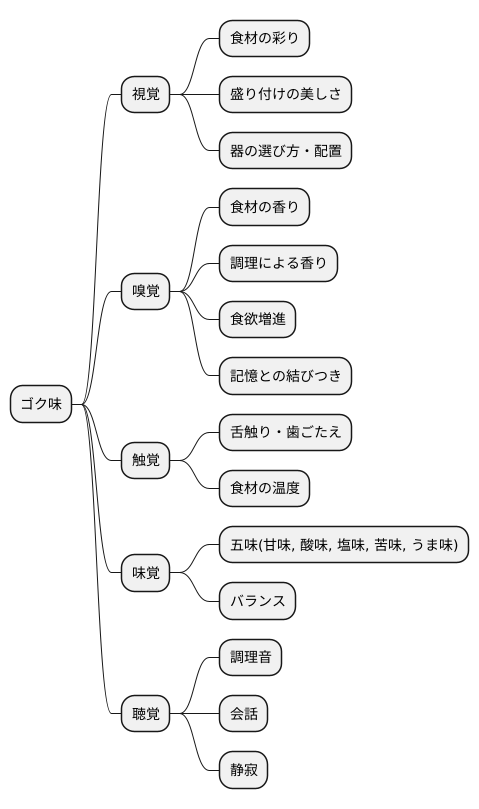

食事を味わう喜びを深めるには、「ゴク味」を意識することが大切です。このゴク味とは、単に味が良いということだけでなく、五感を研ぎ澄ますことで得られる、より深い満足感を指します。

まず、視覚を通して料理と向き合いましょう。彩り豊かな食材の組み合わせや、盛り付けの美しさは、食欲をかき立て、食べる前からゴク味への期待を高めてくれます。器の選び方や配置も、食卓全体の雰囲気を左右する重要な要素です。

次に、嗅覚です。料理が運ばれてきた時、立ち上る香りを深く吸い込みましょう。素材本来の香りや、調理によって生まれた香りが鼻腔をくすぐり、味わいを想像させ、ゴク味への扉を開いてくれます。香りは食欲を増進させるだけでなく、記憶と結びつき、より深い感動をもたらす力も持っています。

そして、触覚。口に入れた時の、舌触りや歯ごたえを感じ取ることが重要です。滑らかな舌触り、パリッとした食感、もちもちとした弾力など、様々な食感がゴク味をより豊かに感じさせてくれます。食材の温度も、触覚を通して感じるゴク味の一つと言えるでしょう。温かさ、冷たさが、味覚と組み合わさることで、さらに奥深い味わいとなります。

味覚は言うまでもなく、ゴク味の中心となる要素です。甘味、酸味、塩味、苦味、うま味の五味を意識し、それらがどのように調和しているかを感じ取りましょう。素材本来の味を生かしたシンプルな料理であっても、五味のバランスが取れていれば、深いゴク味を感じることができます。

最後に、聴覚も忘れてはなりません。食材を焼く音、煮る音、揚げる音、そして、食事を囲む人々との会話。これらの音もまた、食体験の一部であり、ゴク味をより豊かにする要素です。静かな空間で食事をすることで、食材の音や自分の咀嚼音に意識が向き、より深く味わうことができるでしょう。

このように五感を意識して味わうことで、ゴク味という奥深い感覚が生まれ、食の喜びを味わうことができます。毎日の食事でゴク味を意識することで、新たな発見や感動が生まれるかもしれません。

まとめ

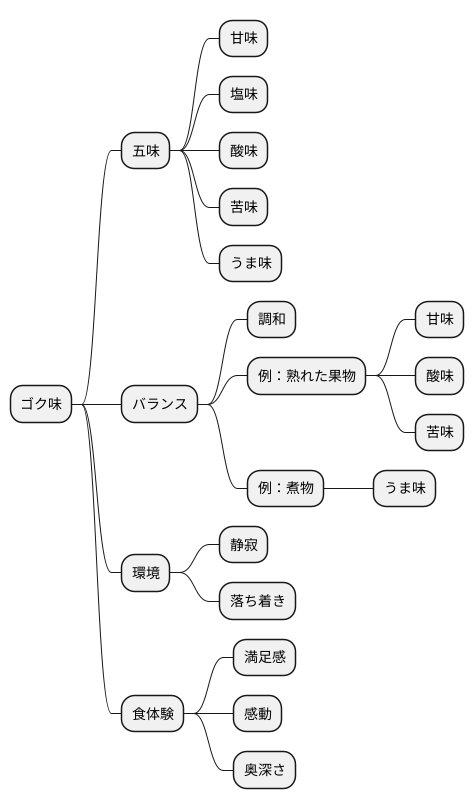

味わうということは、単に甘味、塩味、酸味、苦味、うま味の五味を感じるだけではありません。これらが複雑に絡み合い、重なり合って生まれる奥深い感覚、それが「ゴク味」です。ゴク味は、料理やお酒を味わう際に、より深い満足感や感動を与えてくれます。

例えば、よく熟れた果物を想像してみてください。甘味の中に、ほどよい酸味とわずかな苦味が感じられ、それが全体として豊かな味わいを生み出しています。また、丁寧に作られた煮物も、様々な食材のうま味が溶け合い、複雑で奥深いゴク味を醸し出します。このように、ゴク味は、食材の組み合わせや調理法によって大きく変化します。

ゴク味をより深く楽しむためには、五味のバランスが重要です。甘味だけが強いと、すぐに飽きてしまいますし、苦味が強すぎると不快に感じてしまうかもしれません。それぞれの味が調和し、バランスが取れていることで、初めて「美味しい」と感じることができるのです。

また、食べる環境もゴク味に影響を与えます。静かで落ち着いた場所で、ゆっくりと味わうことで、より繊細なゴク味を感じ取ることができます。反対に、騒がしい場所では、せっかくのゴク味も半減してしまうかもしれません。

ゴク味は、食体験全体を豊かにする重要な要素です。日々の食事で、五味のバランスや食べる環境を意識することで、今まで以上に食の楽しみが広がるでしょう。素材の持ち味を生かしたシンプルな料理であっても、ゴク味を意識することで、新たな発見があるはずです。ゴク味の世界は奥深く、探求すればするほど、食の喜びは深まっていきます。ぜひ、毎日の食事でゴク味を意識し、豊かな食生活を送ってみてください。