日本酒の「きれい」とは何か?

お酒を知りたい

先生、『きれい』っていうお酒の表現がよくわからないんです。味が少ないのに良いお酒だっていう意味なんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。確かに少し分かりづらいよね。『きれい』は、日本酒でいうと、味や香りが少ないという意味で使う場合もあるけど、雑味がなく、すっきりとした味わいの良いお酒に対して使う表現なんだよ。

お酒を知りたい

つまり、味が薄いんじゃなくて、雑味がないからこそ感じられる良さがあるってことですか?

お酒のプロ

その通り!例えば、雑味が多いと、本来のお米の旨味や香りが隠れてしまう。でも、『きれい』なお酒は雑味が少ないから、お米本来の繊細な旨味や香りがクリアに感じられる。だから良いお酒だって評価されるんだよ。

きれいとは。

日本酒の味を語る言葉に「きれい」というものがあります。これは、日本酒らしい味わいがありつつも、味や香りが強すぎないお酒を指します。「淡麗」と同じような意味合いで使われます。また、雑味のない良いお酒に対しても「きれい」と表現することがあります。

日本酒の「きれい」

日本酒の世界では「きれい」という言葉がよく使われますが、これは見た目ではなく、味や香りの質を表す言葉です。まるで澄み切った清水のように、雑味のないすっきりとした味わいを指します。この「きれい」という言葉は、淡麗な日本酒を表現する際に特に使われます。

具体的に「きれい」な日本酒とは、どのような特徴を持っているのでしょうか。まず、口に含んだ瞬間に感じる第一印象は、雑味がなく非常にすっきりとしていることです。雑味とは、渋みやえぐみ、または好ましくない香りなどを指します。「きれい」な日本酒にはこれらの要素がなく、滑らかで心地よい飲み口です。まるで研磨された宝石のように、洗練された印象を与えます。

また、「きれい」な日本酒は、余韻も短くすっきりとしています。口の中にいつまでも味が残るのではなく、飲み込んだ後には香りがすっと消えていきます。このため、様々な料理の味わいを邪魔することがありません。繊細な味付けの和食はもちろんのこと、比較的しっかりとした味付けの料理とも相性が良く、食事と共に楽しむのに最適なお酒と言えるでしょう。

さらに、香りも「きれい」な日本酒の特徴の一つです。華やかな吟醸香や力強い熟成香ではなく、穏やかで上品な香りがほんのりと漂います。米本来の優しい甘みや、ほのかな酸味と調和し、全体として透明感のある味わいを作り出します。

このように、「きれい」な日本酒は、洗練された香味のバランスと、すっきりとした飲み口が特徴です。日本酒の奥深い世界を味わう入り口として、ぜひ「きれい」な日本酒を体験してみてください。

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| 第一印象 | 雑味のないすっきりとした味わい |

| 雑味 | 渋み、えぐみ、好ましくない香りなどがなく、滑らかで心地よい飲み口 |

| 余韻 | 短くすっきりとしており、様々な料理の味わいを邪魔しない |

| 香り | 華やかではなく穏やかで上品。米本来の優しい甘みや、ほのかな酸味と調和し、透明感のある味わい |

| 全体 | 洗練された香味のバランスと、すっきりとした飲み口 |

「きれい」と「淡麗」

お酒の世界でよく耳にする「きれい」と「淡麗」。どちらも雑味のない、穏やかな味わいを表現する言葉ですが、その意味合いには微妙な違いがあります。「淡麗」は、その字が示す通り、味が淡く、まるで水の如くさらりとした飲み口を特徴とします。味わいの軽快さを重視し、余韻も短くすっきりとした印象です。冷やして飲むと、その爽快感がより一層際立ちます。一方、「きれい」は、穏やかな風味の中にも、米の旨みやふくよかな香りが感じられる、奥行きのある味わいを指します。淡麗よりも複雑なニュアンスを持ち、日本酒本来の滋味深さを楽しむことができます。「きれい」なお酒は、口に含んだ時の滑らかさ、鼻に抜ける香りの上品さ、そして後味のキレの良さが見事に調和しています。まるで澄み切った水面を思わせる、雑味の無いピュアな味わいは、料理の邪魔をすることなく、むしろ素材の味を引き立てます。吟醸酒のように、丁寧に醸されたお酒によく使われる表現で、洗練された技術と丹精込めた酒造りの賜物と言えるでしょう。「淡麗」が軽やかな味わいを重視するのに対し、「きれい」は、旨みやコクといった要素も兼ね備えた、より複雑で奥行きのある表現です。どちらも優れたお酒であることに変わりはありませんが、その個性を理解することで、より深くお酒の世界を楽しむことができるでしょう。例えば、暑い日に喉を潤すには「淡麗」なタイプが最適ですし、じっくりと食事と共に味わいたい時は「きれい」なお酒を選ぶと良いでしょう。それぞれの表現が持つ繊細なニュアンスを感じながら、日本酒の奥深さを堪能してみてはいかがでしょうか。

| 項目 | 淡麗 | きれい |

|---|---|---|

| 味わい | 淡く、水の如くさらりとした飲み口 | 穏やかな風味の中にも、米の旨みやふくよかな香り |

| 特徴 | 軽快、余韻短くすっきり、冷やすと爽快 | 複雑、奥行き、滑らか、上品な香り、後味良し、料理の味を引き立てる |

| その他 | 暑い日に最適 | 食事と共に味わうのに最適 |

様々な要素の調和

「きれいな酒」とは、単に澄んでいるという意味ではありません。それは、様々な要素が完璧な均衡を保ち、互いを引き立て合うことで生まれる、奥深い味わいを指します。 まずは、原料である米の旨味が土台となります。米本来の、ふくよかでまろやかな甘みが、全体の味わいを優しく包み込みます。しかし、甘み一辺倒では、単調で平板な印象になってしまいます。そこで、酸味が重要な役割を果たします。 これは、柑橘系の果実を思わせるような、爽やかな酸味です。この酸味が、甘みに程よいアクセントを加え、味わいに奥行きを与えます。さらに、ほのかな苦味が加わることで、全体が引き締まり、より洗練された印象になります。苦味は、余韻に心地よいアクセントを残し、飲み飽きしない味わいを生み出します。これらの要素が、まるでオーケストラのように調和することで、「きれいな酒」特有の繊細な味わいが生まれます。雑味や渋みは、この調和を乱す不協和音です。「きれいな酒」には、これらの雑味がなく、後味がすっきりとしているため、何杯でも楽しめるのです。また、香りは、味わいをさらに高める要素です。華やかすぎず、穏やかな香り立ちが、全体の味わいを優しく包み込み、上品な印象を与えます。米の香ばしさ、ほのかな果実香、そしてかすかな花の香りが、複雑に絡み合い、繊細な香りのハーモニーを奏でます。この香りと味の調和こそが、「きれいな酒」の真髄であり、洗練された上品さを表現する鍵なのです。まるで、水面に広がる波紋のように、静かで穏やかでありながら、心に深く響く、そんな味わいが、「きれいな酒」の魅力と言えるでしょう。

| 要素 | 説明 | 役割 |

|---|---|---|

| 米の旨味(甘み) | ふくよかでまろやかな甘み | 味わいの土台、全体を優しく包み込む |

| 酸味 | 柑橘系を思わせる爽やかな酸味 | 甘みにアクセント、味わいに奥行きを与える |

| 苦味 | ほのかな苦味 | 全体を引き締め、洗練された印象、余韻にアクセント |

| 香り | 華やかすぎず穏やか、米の香ばしさ、ほのかな果実香、かすかな花の香りのハーモニー | 味わいを高め、上品な印象 |

| 雑味・渋み | なし | 調和を乱すもの、きれいな酒にはない |

| 後味 | すっきり | 何杯でも楽しめる |

酒造りの技術

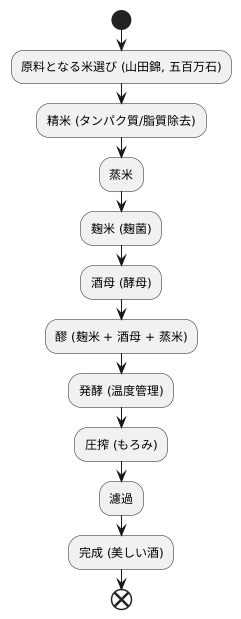

良い酒を造るには、清潔さを取り入れた洗練された技術が必要です。その道のりは、原料となる米選びから始まります。酒米として名高い山田錦や五百万石など、どの米を選ぶかで酒の味わいは大きく変わります。粒が大きく、心白と呼ばれる中心部分が白い米が選ばれ、精米の工程へと進みます。

精米では、米の外側を削り落とすことで、雑味のもととなるタンパク質や脂質を取り除きます。削る割合が多いほど、雑味の少ない洗練された酒となりますが、同時に米の旨味も損なわれてしまうため、そのバランスを見極めるのが杜氏の腕の見せ所です。

精米された米は、蒸され、麹米、酒母、醪へと姿を変えていきます。麹は米に麹菌を繁殖させたもので、蒸米のでんぷんを糖に変える役割を担います。酒母は、酵母を純粋培養したもので、醪でアルコール発酵を起こすためのいわばスターターです。そして、これらを混ぜ合わせ、発酵させたものが醪です。発酵は、醪の温度管理が特に重要です。低温でじっくりと時間をかけて発酵させることで、雑味を抑え、華やかで繊細な香りを生み出すことができます。

発酵が終わった醪は、圧搾機で搾られ、固形分と液体に分離されます。この液体が、いわゆる「もろみ」です。もろみは、さらに濾過され、不要な成分を取り除くことで透明感のある美しい酒へと仕上がります。濾過の方法や時間も、酒の味わいを左右する重要な要素です。

このように、酒造りは、米選びから濾過に至るまで、全ての工程で杜氏の経験と技術、そして丁寧な作業によって支えられています。杜氏の五感と熟練の技が、雑味のない美しい酒を生み出すのです。

様々な楽しみ方

「きれい」と評されるお酒は、冷やす、温めるなど、様々な温度帯で楽しめる懐の深さが魅力です。キリリと冷やした冷酒では、雑味のないすっきりとした飲み口と、爽やかな香りが際立ちます。喉を滑らかに流れ落ちる感覚と、鼻腔を抜ける軽やかな香りは、夏の暑い日にぴったりです。また、ぬる燗にすることで、米本来の旨みや甘みがより一層豊かに感じられます。口に含んだ際に広がるふくよかな味わいは、秋の夜長にゆっくりと味わいたいものです。一方、熱燗にすると、閉じ込められていた香りが花開くように広がり、まろやかな味わいが楽しめます。寒い冬の日には、体の芯から温まる熱燗で、日々の疲れを癒すのも良いでしょう。

そして、「きれい」なお酒は、様々な料理との相性が良い点も大きな特徴です。繊細な味付けの和食はもちろんのこと、時に濃厚な味わいの洋食や中華など、多様なジャンルの料理と合わせることができます。食中酒として最適で、料理の邪魔をすることなく、むしろ素材の味を引き立ててくれます。例えば、淡白な白身魚には冷酒を合わせることで、魚の繊細な旨みを引き出し、こってりとした肉料理にはぬる燗や熱燗を合わせることで、口の中をさっぱりとさせてくれます。このように、温度や合わせる料理によって様々な表情を見せる「きれい」なお酒は、私たちの食卓をより豊かにしてくれるでしょう。様々な温度帯、様々な料理との組み合わせを試すことで、自分にとって一番美味しい飲み方、食べ合わせを見つけるのも楽しいひとときとなるでしょう。

| 温度帯 | 特徴 | おすすめの季節 | 相性の良い料理 |

|---|---|---|---|

| 冷酒 | 雑味のないすっきりとした飲み口と爽やかな香り | 夏 | 淡白な白身魚 |

| ぬる燗 | 米本来の旨みや甘みが豊かに感じられるふくよかな味わい | 秋 | こってりとした肉料理 |

| 熱燗 | 香りが広がり、まろやかな味わい | 冬 | こってりとした肉料理 |

まとめ

日本酒の「きれい」とは、一言で表すなら、雑味のない洗練された味わいのことです。 ただ味が薄いという意味ではありません。 良い日本酒には、米本来の旨み、酸味、甘み、苦味など、様々な要素が存在します。これらの要素が、まるでオーケストラのように見事に調和することで、繊細で奥深い味わいが生まれます。この調和こそが「きれい」と呼ばれる所以であり、飲み飽きしない、何度でも味わいたくなる魅力を生み出しているのです。

「きれい」な日本酒は、高度な酒造技術によって実現されます。 酒米の選定から始まり、精米、洗米、蒸米、麹づくり、酒母づくり、醪(もろみ)づくり、上槽、火入れ、貯蔵、瓶詰めまで、すべての工程において、杜氏をはじめとする蔵人たちは、細心の注意を払い、長年培ってきた技術と経験を注ぎ込みます。 ほんのわずかな温度や時間の変化が、最終的な味わいを大きく左右するため、気の抜けない作業の連続です。

「きれい」な日本酒は、楽しみ方も多様です。 冷やして飲むのはもちろんのこと、ぬる燗や熱燗にすることで、また違った表情を見せてくれます。温度によって、香りの立ち方や味わいの広がり方が変化し、新たな発見があるでしょう。さらに、「きれい」な日本酒は料理との相性も抜群です。繊細な味付けの和食はもちろん、意外にも洋食や中華とも合わせることができます。 料理の味わいを邪魔することなく、むしろ引き立ててくれるため、食事と共に楽しむことで、日本酒の奥深さをより一層感じることができるでしょう。

日本酒には様々な種類があり、それぞれに個性があります。ぜひ色々な「きれい」な日本酒を飲み比べて、自分好みの一杯を見つけてみてください。きっと、日本酒の世界に魅了されることでしょう。

| 要素 | 説明 |

|---|---|

| 日本酒の「きれい」とは | 雑味のない洗練された味わい。米本来の旨み、酸味、甘み、苦味など様々な要素の調和。 |

| 高度な酒造技術 | 酒米の選定から瓶詰めまで、全ての工程に細心の注意と長年の技術・経験が必要。 |

| 多様な楽しみ方 | 冷や、ぬる燗、熱燗。和食、洋食、中華との相性も抜群。 |

| 日本酒の多様性 | 様々な種類と個性。飲み比べで自分好みの一杯を見つける。 |