3-DG:熟成の影の立役者

お酒を知りたい

先生、『3-DG』って、お酒の熟成に関係するって聞いたんですけど、どういうものなんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。『3-DG』は正式には『3-デオキシグルコソン』と言って、お酒、特に日本酒の熟成に深く関わっている物質なんだ。お米のでんぷんが糖に分解され、それがさらに変化していく過程で生まれるんだよ。

お酒を知りたい

じゃあ、お米からできる糖が変化してできるものなんですね。熟成にどう関係しているんですか?

お酒のプロ

そう。この『3-DG』がアミノ酸と反応すると、メラノイジンという褐色の物質ができるんだ。これが日本酒の色や風味を深めるのに役立っているんだよ。だから、『3-DG』が多いほど、熟成が進んでいると言える場合もあるんだね。

3-DGとは。

お酒の専門用語である「3-DG」について説明します。「3-DG」とは「3-デオキシグルコソン」を短くした呼び方で、アミノカルボニル反応という現象の途中でできる物質です。この物質は、日本酒が熟していく過程に深く関わっています。

謎めいた化合物

日本酒は、時がたつにつれて味が変化していく、まるで生き物のようなお酒です。その熟成の過程は、複雑で、様々な成分が複雑に絡み合い、新しい香りを生み出したり、味をまろやかにしたりしていきます。まるで魔法のような変化ですが、実はその変化の背後には、様々な化合物が生まれては消え、姿を変えていく、科学的な反応が隠されています。

そうした複雑な変化の中で、近年注目されているのが「3-デオキシグルコソン」と呼ばれる化合物です。名前を聞いても、どんなものかすぐに思い浮かぶ人は少ないでしょう。この化合物は「3-DG」と略されることが多く、日本酒の熟成に深く関わっている重要な物質です。

3-DGは、糖の一種であるグルコース(ブドウ糖)から変化して生まれる物質です。日本酒の熟成中に、このグルコースが分解され、変化していく過程で、3-DGが生成されます。3-DG自体は、味や香りを持たない化合物です。しかし、他の成分と反応することで、様々な香気成分を生み出す触媒のような役割を果たします。まるで舞台裏で活躍する黒子のように、自身は目立つことなく、他の役者を輝かせる名脇役と言えるでしょう。

3-DGは、熟成香と呼ばれる特有の香りの生成に関わっていると考えられています。カラメルのような甘い香りや、干し草のような香ばしい香りなど、日本酒の熟成によって生まれる複雑な香りは、3-DGの働きによって生み出されている可能性があります。

まだその詳しいメカニズムは全て解明されていませんが、3-DGの研究は、日本酒の熟成の謎を解き明かす重要な鍵となるでしょう。今後、3-DGの働きがさらに詳しく解明されることで、日本酒の熟成をより精密に制御し、さらに奥深い味わいを生み出すことができるようになるかもしれません。まるで魔法のような日本酒の熟成の謎を解き明かす研究は、今もなお続けられています。

| 化合物名 | 説明 | 役割 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 3-デオキシグルコソン (3-DG) | グルコース(ブドウ糖)から変化して生まれる。 | 他の成分と反応し、様々な香気成分を生み出す触媒。 | 味や香りを持たない。 熟成香(カラメル、干し草など)の生成に関与。 日本酒の熟成に深く関わる。 |

| グルコース (ブドウ糖) | 糖の一種。 | 3-DGの生成元。 | 分解・変化することで3-DGが生成される。 |

糖とアミノ酸の出会い

お酒の甘味やうま味のもととなる糖と、アミノ酸が出会うことで生まれるのが、アミノカルボニル反応です。まるで人と人の出会いの様に、糖とアミノ酸が結びつくことで、様々な香りを生み出し、お酒の風味を豊かに彩ります。この反応は、料理を美味しくする褐変反応、メイラード反応とよく似た複雑な反応です。

メイラード反応は、加熱によって起こりますが、アミノカルボニル反応は、加熱だけでなく、お酒の貯蔵中にもゆっくりと時間をかけて進むのが特徴です。日本酒の中に含まれるブドウ糖や果糖などの糖と、アミノ酸が、静かに反応し、様々な化合物を生み出していきます。

この反応で生まれる化合物は多種多様で、甘い香り、ナッツのような香ばしい香り、時には醤油や焦げたような香りを生み出します。3-デオキシグルコソン(3-DG)もまた、このアミノカルボニル反応から生まれる化合物の一つです。

3-DG自体は香りを持たない化合物ですが、お酒の熟成中に他の成分と反応することで、新たな香りを生み出す可能性を秘めています。まるで縁の下の力持ちのように、3-DGは他の成分と複雑に絡み合い、日本酒の奥深い味わいを作り上げていくのです。

アミノカルボニル反応は、日本酒の熟成に深く関わる重要な反応です。時間の経過と共に、糖とアミノ酸の出会いは新たな香りを生み出し、日本酒に複雑な風味を与えていきます。まるで長い人生の中で、様々な出会いを重ね、人間的に深みが増していくように、日本酒もまた、アミノカルボニル反応を通して、より複雑で奥深い味わいを獲得していくのです。

熟成への関わり

お酒が時間をかけて円熟味を増していく、その奥深い変化。これを「熟成」と呼びますが、この熟成に3-DGという物質がどう関わっているのか、紐解いていきましょう。

3-DGは、まるで熟成という名の舞台における指揮者のような存在です。熟成中に複雑に起こる様々な化学反応を操り、お酒をより深い味わいに変化させていくと考えられています。

具体的には、熟成中に起こる化学反応の触媒としての働きが挙げられます。触媒とは、それ自身は変化することなく、他の物質の反応速度を速める物質のことです。3-DGは、まさにこの触媒として、熟成というゆっくりとした変化を促していると考えられています。

また、他の化合物と反応することで、新たな香りの成分を生み出す役割も担っていると考えられています。例えば、熟成を経て生まれる特有の香ばしさ、芳ばしさ、あるいは、まろやかで奥深いコク。これらは、3-DGが他の成分と結びつくことで新たに生成された香りの成分によるものかもしれません。

さらに、お酒の色の変化にも3-DGが関わっている可能性があります。熟成が進むにつれて色が濃くなっていくのは、3-DGが他の化合物と反応して色素を生み出すためだと考えられています。

しかしながら、3-DGの役割は、まだ全てが解明されたわけではありません。今後の研究によって、さらに詳しいメカニズムが明らかになることが期待されます。まるで、まだ見ぬ深い海の底に眠る宝を探す航海のようです。3-DGの研究は、日本酒の熟成という神秘的な現象を解き明かす、重要な鍵となるでしょう。

| 3-DGの役割 | 詳細 |

|---|---|

| 熟成の促進 | 触媒として働き、熟成中の様々な化学反応を促進する。 |

| 新たな香りの生成 | 他の化合物と反応し、香ばしさ、芳ばしさ、まろやかさといった新たな香りの成分を生み出す。 |

| 色の変化 | 他の化合物と反応し、色素を生成することでお酒の色を濃くする。 |

| 今後の研究 | 役割はまだ完全には解明されておらず、今後の研究でさらなるメカニズムの解明が期待される。 |

今後の研究への期待

3-デオキシグルコソン(3-DG)は、日本酒の熟成過程で生まれる成分であり、その研究は日本酒の未来を切り開く鍵となるでしょう。 これまで、日本酒の熟成は経験と勘に頼るところが大きく、熟成中に起こる化学変化の全貌は謎に包まれていました。しかし、3-DGの発見と研究は、その謎を解き明かす糸口となる可能性を秘めています。

3-DGがどのようにして生まれるのか、その生成経路を解明することは、日本酒の熟成メカニズムを理解する上で非常に重要です。麹や酵母といった微生物の働き、あるいは貯蔵中の温度や湿度といった環境要因が、3-DGの生成にどのように影響するのかを明らかにすることで、熟成過程をより精密に制御できるようになるはずです。

さらに、3-DGが他の成分とどのような反応を起こし、どのような香りを生み出すのかを解明することも、日本酒の風味をデザインする上で重要な知見となります。例えば、特定の香りを強めたり、あるいは好ましくない香りを抑えたりといった制御が可能になるかもしれません。また、3-DGの反応経路を理解することで、熟成期間の短縮化も期待できます。長期間の熟成を経ずとも、熟成酒のような複雑な風味を持つ日本酒を造ることが可能になるかもしれません。

3-DGの研究は、全く新しい風味の日本酒を生み出す可能性も秘めています。これまで想像もつかなかったような、革新的な香りと味わいの日本酒が誕生するかもしれません。3-DGの研究は、日本酒の可能性を広げる、まさに未来への扉を開く鍵と言えるでしょう。今後の研究の進展によって、日本酒の熟成に関する謎がさらに解き明かされ、日本酒の世界がより豊かで奥深いものになることを期待しています。それは、私たちに全く新しい日本酒体験を提供してくれるはずです。

| 研究対象 | 研究内容 | 期待される成果 |

|---|---|---|

| 3-DGの生成経路 | 麹や酵母の働き、貯蔵環境の影響 | 熟成過程の精密な制御 |

| 3-DGと他の成分との反応 | 香りの生成メカニズム | 日本酒の風味デザイン(特定の香りの増強、好ましくない香りの抑制) 熟成期間の短縮 |

| 3-DGの応用 | 新しい風味の日本酒開発 | 革新的な香りと味わいの日本酒の誕生 |

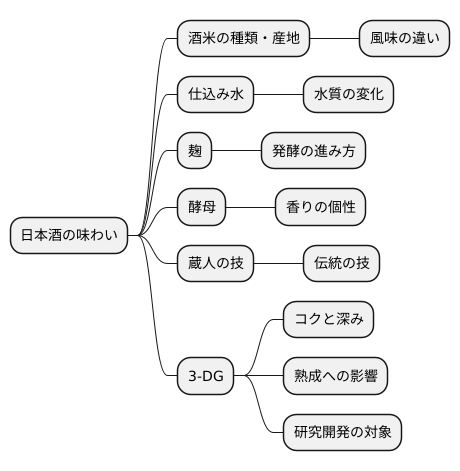

おいしさの探求

日本酒の味わいを形作る要素は多岐に渡り、その一つ一つが複雑に絡み合っています。酒米の種類や産地による風味の違い、仕込み水の水質がもたらす繊細な変化、麹の出来具合が左右する発酵の進み方、酵母の働きが醸し出す香りの個性、そして蔵人たちが受け継いできた伝統の技。これらの要素が絶妙なバランスで調和することで、唯一無二の日本酒が誕生します。

近年、日本酒の熟成に関わる化合物として「3-DG」という物質が注目を集めています。3-DGは、日本酒に独特のコクや深みを与える重要な成分です。しかし、日本酒のおいしさが3-DGだけで決まるわけではありません。3-DGは、数多ある要素の一つに過ぎません。他の要素と同様に、3-DGもまた、日本酒の複雑な味わいを構成する重要なピースなのです。

3-DGの研究は、日本酒の熟成メカニズムの解明に大きく貢献しています。3-DGがどのように生成され、どのような影響を与えるのかを理解することで、日本酒造りの技術向上に繋がるだけでなく、より高品質で風味豊かな日本酒の開発も期待できます。

私たちは、3-DGの研究を通して、日本酒のおいしさの秘密をさらに深く探求していきます。そして、その探求の成果を活かし、日本酒の魅力を世界中の人々に伝えていきたいと考えています。日本酒の奥深い世界を、より多くの人々に楽しんでいただけるよう、これからも研究開発に励み、新たな価値の創造に挑戦していきます。

まとめ

お酒、特に日本酒は、長い年月をかけて培われた醸造技術によって生み出される、繊細な飲み物です。その奥深い味わいは、様々な成分が複雑に絡み合って生まれるものですが、近年、その熟成過程における3-デオキシグルコソン(3-DG)という物質の役割が注目を集めています。

3-DGは、日本酒の熟成に深く関わるアミノカルボニル反応の中間生成物です。アミノカルボニル反応とは、アミノ酸と糖が反応することで、お酒の色や香りが変化する現象です。この反応は、日本酒の熟成中に起こる様々な化学変化の起点となっており、3-DGはその過程で重要な役割を担っていると考えられています。

しかし、3-DGが具体的にどのようなメカニズムで熟成に影響を与えているのかは、まだ完全には解明されていません。現在、多くの研究者がその謎の解明に取り組んでおり、3-DGの生成経路や、他の成分との相互作用など、様々な角度からの研究が進められています。

3-DGの研究は、日本酒の熟成メカニズムを解明する上で重要な手がかりとなります。熟成過程をより深く理解することで、日本酒の製造過程における熟成の制御をより精密に行うことができるようになり、品質の向上や、新たな風味の日本酒の開発につながる可能性を秘めています。また、消費者が好む風味をより的確に作り出すことができるようになるかもしれません。

3-DGは、日本酒の複雑な香りを形作る重要な要素の一つです。その研究は、日本酒のおいしさの秘密を解き明かすための、重要な一歩となるでしょう。今後、3-DGの研究がさらに進展することで、日本酒の製造技術に革新がもたらされ、これまで以上に多様な味わいを楽しむことができるようになるかもしれません。今後の更なる研究と、それによって明らかになるであろう新たな知見に、大きな期待が寄せられています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 3-デオキシグルコソン(3-DG) | 日本酒の熟成に深く関わるアミノカルボニル反応の中間生成物 |

| アミノカルボニル反応 | アミノ酸と糖が反応することで、お酒の色や香りが変化する現象。日本酒の熟成中に起こる様々な化学変化の起点。 |

| 3-DGの役割 | 熟成過程で重要な役割を担っているが、具体的なメカニズムは未解明。生成経路や他の成分との相互作用などの研究が進められている。 |

| 3-DG研究の意義 |

|

| 期待される成果 | 日本酒製造技術の革新と、より多様な味わいの日本酒の提供 |