酒米とたんぱく質:酒造りの秘密

お酒を知りたい

先生、日本酒の原料となるお米には、たんぱく質が少ない方がいいって聞きました。どうしてですか?

お酒のプロ

いい質問だね。たんぱく質は、日本酒の旨味のもとになるアミノ酸のもとになる大切なものだけど、多すぎるとお酒の雑味や色のもとになったり、お米の吸水や糖化を邪魔してしまうんだ。

お酒を知りたい

なるほど。邪魔してしまうんですね。糖化というのは、お米のデンプンを糖に変えることですよね?

お酒のプロ

その通り!糖化がうまくいかないと、お酒のもとになるアルコールが十分に作られないんだ。だから、日本酒造りにはたんぱく質が少ないお米が適しているんだよ。

たんぱく質とは。

お米に含まれる「たんぱく質」について説明します。たんぱく質は玄米全体にありますが、特に表面に近い部分に多く含まれています。日本酒造りでは、このたんぱく質が分解されてアミノ酸になり、旨味のもととなります。しかし、たんぱく質が多すぎると、雑味や色の原因となるだけでなく、お米が水を吸いにくくなったり、糖に変える酵素の働きが悪くなったりして、お酒造りに悪影響を及ぼします。そのため、日本酒造りに使うお米は、たんぱく質が少ないものが良いとされています。

酒米の性質

日本酒造りには欠かせない酒米。その性質は、普段私たちが口にする食用米とは大きく異なります。最も顕著な違いは、米粒の中心部に存在する「心白」です。心白とは、白く濁って見えるデンプンの塊で、日本酒の醸造において重要な役割を担っています。

この心白は、麹菌にとって理想的な生育場所を提供します。麹菌は、蒸した米に繁殖し、デンプンを糖に変える働きをします。この糖が、酵母の働きによってアルコールへと変化していくのです。心白部分が大きいほど、麹菌が繁殖しやすく、効率的に糖を生み出すことができます。そのため、酒米は心白が大きく発達したものが良いとされています。

一方、米粒の外側部分にはたんぱく質が多く含まれています。たんぱく質は、酒に風味やコクを与えるアミノ酸の源となります。しかし、たんぱく質が過剰に存在すると、雑味や色がつきやすく、日本酒の品質を損なう原因となることがあります。美味しい日本酒を造るためには、たんぱく質の量を適切に管理することが重要です。

そのため、酒米には食用米に比べてたんぱく質含有量が低いことが求められます。心白が大きく、たんぱく質含有量が低いという二つの特徴が、酒米を日本酒造りに適したものにしているのです。この繊細なバランスが、高品質な日本酒を生み出す鍵となっています。近年では、酒米の品種改良も盛んに行われており、より優れた性質を持つ酒米の開発が進んでいます。それぞれの酒米の特性を理解し、最適な方法で醸造することで、多様な味わいの日本酒が生まれているのです。

| 項目 | 酒米 | 食用米 |

|---|---|---|

| 心白 | 大きい(麹菌の生育場所、糖化を促進) | 小さい |

| たんぱく質 | 低い(雑味、色の原因となるため) | 高い |

| 目的 | 高品質な日本酒の醸造 | 食用 |

たんぱく質の影響

お酒造りにおいて、米に含まれるたんぱく質は、その出来栄えに様々な影響を及ぼします。まず、蒸し工程を考えてみましょう。米を蒸す際、たんぱく質の量が多いと、米の吸水性が悪くなります。均一に水分を吸収できないと、蒸しムラが生じ、後々の工程に悪影響を及ぼすのです。理想的な蒸し上がりを得るためには、米粒一つ一つが均等に水分を含んでいる必要があるため、たんぱく質の量は重要な要素となります。

次に、麹づくりの工程を見てみましょう。麹菌は米のでんぷんを糖に変えるための酵素を生成しますが、米に含まれるたんぱく質が多すぎると、この麹菌の生育や酵素の働きが阻害されることがあります。その結果、糖化の効率が低下し、お酒造りに必要な糖分が十分に生成されない可能性があります。

さらに、発酵工程におけるたんぱく質の影響も無視できません。発酵過程では、たんぱく質からアミノ酸が生成されます。このアミノ酸はお酒の味わいに複雑さと深みを与え、香味の形成に大きく関わっています。しかし、たんぱく質が多すぎると、アミノ酸も過剰に生成されてしまい、これが雑味や渋み、さらにはお酒の色が濃くなる着色の原因となることがあります。

このように、たんぱく質は酒造りの様々な段階で、良い影響と悪い影響の両方を持つ要素です。酒米のたんぱく質含有量を適切に管理することは、高品質なお酒造りのためには欠かせません。そこで、醸造技術者は、米の品種選びから精米歩合の調整まで、様々な工夫を凝らしてたんぱく質の量を制御し、目指す味わいの日本酒を造り出しているのです。経験と技術に基づいた、緻密なたんぱく質のコントロールこそが、美味しいお酒を生み出す鍵と言えるでしょう。

| 工程 | たんぱく質の影響(多すぎる場合) | 結果 |

|---|---|---|

| 蒸し | 吸水性低下、蒸しムラ | 理想的な蒸し上がりにならない |

| 麹づくり | 麹菌の生育・酵素活性阻害 | 糖化効率低下、糖分不足 |

| 発酵 | アミノ酸過剰生成 | 雑味、渋み、着色 |

精米の重要性

お酒造りの大切な工程の一つに、お米を磨く精米があります。普段私たちが口にするご飯用のお米も精米されますが、お酒造りでは、精米の目的が少し違います。ご飯用のお米は、主に糠を取り除き、食べやすくするために精米しますが、お酒造りでは、お米の表面に多く含まれるたんぱく質や脂質など、お酒の雑味のもとになる成分を取り除くために行います。

この精米の度合いを示すのが精米歩合です。精米歩合とは、玄米、つまり籾殻を取り除いただけのお米の重さを100%として、どれだけ削ったかを示す数値です。例えば、精米歩合70%とは、玄米の重さの70%まで削り、30%を削り落としたことを意味します。

精米歩合が高い、つまりお米をたくさん削るほど、たんぱく質の含有量は少なくなります。その結果、雑味が少なく、すっきりとした軽やかな味わいの日本酒が出来上がります。吟醸酒や大吟醸酒など、華やかな香りと繊細な味わいが特徴のお酒は、高い精米歩合で造られることが多いです。一方、精米歩合が低い、つまりお米をあまり削らないでお酒を造ると、たんぱく質が多く残り、コクのある濃厚な味わいの日本酒になります。しっかりとした米の旨味を感じられる純米酒などはこのタイプです。

このように、精米歩合は日本酒の味わいを大きく左右する重要な要素です。お酒造りの職人たちは、造りたいお酒の味わいをイメージし、その特性に合わせて精米歩合を調整することで、理想とするお酒を追求しています。同じお米を使っていても、精米歩合を変えるだけで、全く異なる味わいの日本酒が生まれるのです。まさに精米は、日本酒造りの最初の、そして最も重要な工程の一つと言えるでしょう。

| 精米歩合 | 削り量 | 特徴 | お酒の種類 |

|---|---|---|---|

| 高い (例: 70%、30%削る) | 多く削る | 雑味が少なく、すっきりとした軽やかな味わい、華やかな香りと繊細な味わい | 吟醸酒、大吟醸酒 |

| 低い | あまり削らない | コクのある濃厚な味わい、しっかりとした米の旨味 | 純米酒 |

麹との関係

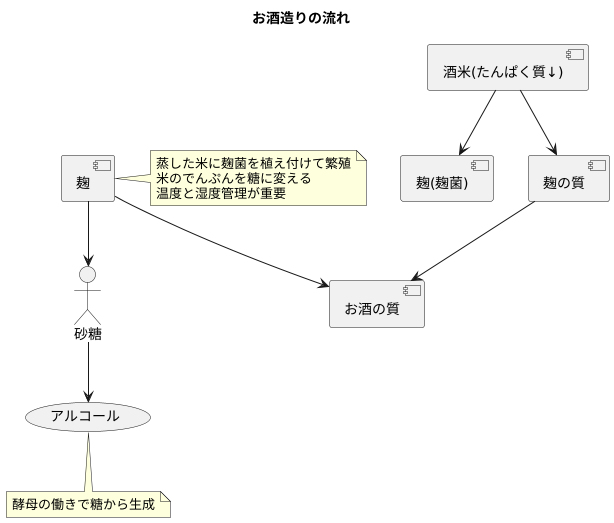

お酒造りには欠かせない麹。麹とは、蒸したお米に麹菌を植え付けて繁殖させたものです。麹の役割は、お米のでんぷんを糖に変えることです。この糖が、お酒の素となるのです。この糖が、後々の工程で酵母の働きによってアルコールに変化します。

麹の良し悪しはお酒の味わいに直結します。そのため、麹作りは酒造りの中でも特に大切な工程と言えます。麹作りでは、温度や湿度の管理はもちろんのこと、麹菌の生育状態を常に注意深く見守る必要があります。麹菌が元気に育つには、適切な温度と湿度が不可欠です。熟練の職人たちは、長年の経験と勘を頼りに、麹の状態を見極め、最高の麹を作り上げます。

ところで、お米に含まれるたんぱく質は、麹菌の生育にも大きな影響を与えます。適切な量のたんぱく質は麹菌の生育を助けますが、多すぎると逆に生育を妨げてしまうことがあります。そのため、お酒造りに適したお米を選ぶことが重要になります。お酒造りに使われるお米は「酒米」と呼ばれ、一般的に食べるお米よりもたんぱく質が少ないのが特徴です。酒米の中でも、山田錦は最高級の酒米として知られ、多くの銘酒に使われています。

酒米のたんぱく質の量をきちんと管理することは、麹の質を高め、ひいてはお酒の質を高める上で欠かせないのです。たんぱく質の量だけでなく、麹菌の種類や温度、湿度など、様々な要素が複雑に絡み合い、お酒の味わいを決定づけます。だからこそ、お酒造りは奥深く、そして魅力的なのです。

目指す酒質

酒造りは、米、水、麹、酵母、そして蔵人の技が複雑に絡み合い、それぞれの要素が絶妙なバランスで調和することで初めて完成します。まるでオーケストラのように、各々がそれぞれの役割を完璧に果たすことで、初めて美しいハーモニーが生まれるのです。

酒米に含まれるたんぱく質は、日本酒の味わいを決定づける重要な要素の一つです。たんぱく質が多いと、コク深く濃厚な味わいの酒になり、反対に少ないと、淡麗ですっきりとした味わいの酒になります。

杜氏と呼ばれる醸造技術者は、長年の経験と勘、そして最新の科学的知見に基づき、目指す酒質に合わせて様々な調整を行います。使用する酒米の品種選びも重要な要素です。山田錦のようにたんぱく質が少ない酒米を選べば、すっきりとした味わいの酒造りに向きますし、雄町のようにたんぱく質が多い酒米を選べば、コク深い味わいの酒造りに適しています。

精米歩合も重要な要素です。米を磨くことでたんぱく質の量を調整することができます。精米歩合が高い、つまり米を多く磨けば、たんぱく質が少なくなり、淡麗な味わいになります。逆に、精米歩合が低い、つまり米をあまり磨かなければ、たんぱく質が多く残り、コク深い味わいになります。

麹の造り方も、酒の味わいに影響を与えます。麹は米に麹菌を繁殖させたもので、米のデンプンを糖に変える役割を担います。麹の出来具合によって、発酵の進み方が変わり、最終的な酒の味わいに影響が出ます。温度や湿度を細かく調整することで、麹菌の生育をコントロールし、目指す酒質に最適な麹を造り上げます。

このように、杜氏は酒米の品種、精米歩合、麹の造り方など、様々な要素を緻密に制御することで、たんぱく質の量を調整し、理想とする酒質を実現しています。淡麗ですっきりとした味わい、コク深く濃厚な味わいなど、多様な日本酒が存在するのは、こうした技術の積み重ねと、たんぱく質をはじめとする様々な要素の絶妙なバランスによるものです。そして、その背後には、酒造りに心魂を注ぐ杜氏たちのたゆまぬ努力があるのです。

| 要素 | 役割/影響 | 具体例/調整方法 |

|---|---|---|

| 酒米 | 日本酒の味わいを決定づける重要な要素(タンパク質含有量) |

|

| 精米歩合 | 米を磨くことでタンパク質量を調整 |

|

| 麹 | 米のデンプンを糖に変換。発酵に影響 | 温度や湿度を細かく調整することで麹菌の生育をコントロール |

| 杜氏 | 酒質に合わせて様々な調整を行う | 酒米の品種選び、精米歩合、麹の造り方など |

| 水 | 酒造りに不可欠な要素 | – |

| 酵母 | アルコール発酵を担う | – |

未来の酒造り

近年、地球温暖化が進むにつれ、酒米の栽培を取り巻く環境は大きく変化しています。かつては安定していた気候も、今では予測が難しく、高温や干ばつ、集中豪雨といった異常気象が頻繁に発生するようになりました。このような環境の変化は、酒米の品質に深刻な影響を与え、収穫量の減少や品質の低下につながる可能性があります。そこで、温暖化などの環境変化に強い、新しい酒米の開発が急務となっています。従来の酒米とは異なる遺伝子を持つ品種や、厳しい環境にも耐えられるよう改良された品種の研究が進められています。

また、酒造りの技術についても、見直しが始まっています。これまで長年培われてきた伝統的な技術は、安定した気候条件の下でこそ、その真価を発揮するものでした。しかし、変わりゆく環境の中で、これらの技術をそのまま適用することが難しくなってきています。例えば、麹の製造やもろみの発酵など、それぞれの工程において、温度や湿度の管理をより精密に行う必要が出てきています。また、人工知能を活用した発酵管理システムや、データに基づいた酒造りなど、最新の技術を導入することで、品質の安定化を図る動きも出てきています。

さらに、酒の味わいを大きく左右するたんぱく質についても、活発な研究が行われています。酒米に含まれるたんぱく質の種類や量、そしてその働きが、日本酒の風味や品質にどのような影響を与えるのか、詳細な分析が進められています。そして、これらの研究成果を基に、たんぱく質の量や種類を調整することで、より理想的な日本酒を生み出すための技術開発が進んでいます。

未来の酒造りは、こうした様々な取り組みが統合されたものになるでしょう。地球環境への負荷を低減するための技術開発や、持続可能な酒米栽培の実現など、環境への配慮も重要な要素となります。伝統を守りながらも、革新的な技術を取り入れることで、日本酒はさらなる進化を遂げ、未来へと受け継がれていくことでしょう。

| 課題 | 対策 | 詳細 |

|---|---|---|

| 温暖化による酒米への影響 | 新品種の開発 |

|

| 酒造り技術への影響 | 技術の見直しと最新技術導入 |

|

| 酒の味わいを左右するたんぱく質 | たんぱく質研究と技術開発 |

|

| 環境負荷 | 環境配慮型技術開発 |

|