二点比較法:お酒の品質管理

お酒を知りたい

先生、『1:2点法』って、お酒AとBのどちらか一方だけを先に飲んで、後からAとBを飲み比べて違いを見つける方法ですよね?でも、最初に飲んだお酒が、後から出てくる2つのお酒のどちらなのか、どうやって分かるんですか?

お酒のプロ

良い質問ですね。実は、最初に飲むお酒はAと決まっているんです。そして、後からAとBをランダムな順番で飲み比べます。つまり、最初にAを飲んで、後からAとBを飲む。この時、Bを先に飲むか、Aを先に飲むかは分からないようにします。

お酒を知りたい

なるほど。最初にAを飲むと決まっているんですね。ということは、後から飲むお酒で、最初に飲んだお酒と同じ味のお酒を選べばAで、違う味のお酒を選べばBということですね!

お酒のプロ

その通りです。このように、あらかじめ片方のお酒の味を覚えておくことで、もう片方のお酒との違いが分かりやすくなるんです。この方法は、出荷検査などで、お酒の品質が安定しているかを確認するためによく使われます。

1:2点法とは。

お酒の味の違いを見分ける方法の一つに、『1:2点法』というものがあります。これは、例えばお酒AとBの味に違いがあるかどうかを確かめたい時に使います。まず、お酒Aだけを味わってもらいます。次に、AとBを隠して、どちらがAかを当ててもらいます。この方法は、工場からお酒を出荷する前の検査でよく使われています。

はじめに

お酒造りにおいて、品質を保つことは蔵元の信頼と消費者の満足度に直結する極めて大切なことです。均質な品質を維持するために、様々な検査方法が取り入れられていますが、中でも人の五感を用いる官能検査は、お酒の品質を見極める上で欠かせない手法です。科学的な分析だけでは捉えきれない、香りや味わいの繊細な違いを評価できることが、官能検査の大きな利点と言えるでしょう。

数ある官能検査の中でも、二点比較法は特に広く利用されている手法です。二点比較法は、二つの異なるお酒のサンプルを飲み比べ、どちらが特定の属性を強く持っているかを判断する方法です。例えば、「どちらの日本酒の方が香りが強いか」「どちらの方が甘みが強いか」といったように、比較したい特定の要素に着目して評価を行います。この方法は、単純ながらも非常に効果的で、経験の浅い検査員でも比較的容易に判断できることが特徴です。

二点比較法は、長年に渡るお酒造りの経験から生まれた、先人たちの知恵が凝縮された手法と言えるでしょう。お酒の微妙な違いを見分ける能力は、一朝一夕で身につくものではありません。長年の経験を積む中で、五感を研ぎ澄まし、香りや味わいの繊細な変化を捉える技術が培われていきます。二点比較法は、そうした熟練の技を体系化し、誰でも一定の基準で評価できるように工夫された方法です。

二点比較法を繰り返し行うことで、検査員の感覚はより鋭敏になり、お酒の品質を見極める能力が向上していくでしょう。また、複数人の検査員で評価を行うことで、客観的なデータを集め、品質管理に役立てることができます。このように、二点比較法は、お酒の品質向上に大きく貢献する、重要な検査手法と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| お酒造りにおける品質の重要性 | 蔵元の信頼と消費者の満足度に直結 |

| 官能検査の重要性 | 科学的分析では捉えきれない香りや味わいの繊細な違いを評価できる |

| 二点比較法 | 二つの異なるお酒のサンプルを飲み比べ、どちらが特定の属性を強く持っているかを判断する方法 |

| 二点比較法の特徴 | 単純で効果的、経験の浅い検査員でも容易に判断できる |

| 二点比較法のメリット | 検査員の感覚の向上、客観的なデータ収集による品質管理 |

| 二点比較法の意義 | お酒の品質向上に大きく貢献する重要な検査手法 |

二点比較法とは

二点比較法は、お酒のごく小さな違いさえも見つけるための優れた方法です。まるで探偵のように、二種類のお酒を比べて、その違いを探し出すのです。具体的には、まず基準となるお酒(A)を口に含みます。香り、味わい、舌触りなど、あらゆる感覚を使って、そのお酒の特徴をしっかりと記憶に焼き付けます。次に、Aともう一つのお酒(B)が、どちらがAか分からないように、ランダムな順番で提示されます。ここで、先ほど記憶したAの特徴と、今目の前にある二種類のお酒を注意深く比べ、どちらがAかを判断します。

この方法は、人間の感覚の鋭さを最大限に活かしたものと言えるでしょう。例えば、同じ銘柄のお酒でも、製造方法を少し変えただけで、風味や香りが微妙に変化することがあります。また、同じように作られたお酒でも、貯蔵期間が違えば、熟成の度合いによって味わいが変わってきます。このようなわずかな違いを、二点比較法を用いることで、はっきりと認識することができるのです。

さらに、この方法は、客観的な評価を可能にします。複数の人に同じテストを実施し、その結果を統計的に処理することで、お酒の違いを数値化できるからです。例えば、新しい製造方法が、お酒の品質にどのような影響を与えるかを評価する場合、この方法は非常に役立ちます。また、熟成によるお酒の変化を経時的に追跡するためにも、この方法は有効です。このように、二点比較法は、お酒の品質管理や商品開発において、なくてはならないツールと言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 方法 | 基準となるお酒(A)の特徴を記憶し、Aともう一つのお酒(B)をランダムな順番で提示。どちらがAかを判断する。 |

| 目的 | お酒のわずかな違いを見つける。 |

| 利点 |

|

| 活用例 |

|

具体的な実施方法

まず、基準となるお酒(A)をじっくりと味わいます。これは、これから行う比較のための土台となる大切な作業です。小さなグラスに注がれたお酒を手に持ち、まずは目で見て色合いを確認します。薄い黄金色か、それとも深い琥珀色か。光にかざして、その透明度も観察してみましょう。次に、グラスを軽く回し、香りを確かめます。華やかな花の香り、熟した果実の香り、あるいは穀物の香ばしさなど、様々な香りが立ち上ってくるのを感じ取ります。そして、いよいよ口に含みます。少量のお酒を口に含み、舌全体に広まるようにゆっくりと転がします。甘味、酸味、苦味、辛味、そしてうま味。これらの味の要素がどのように調和しているのか、五感を研ぎ澄ませて感じ取ることが大切です。お酒が喉を通った後も、後味に注意を払い、香りがどのように変化していくのか、余韻はどのくらい続くのかを確認します。この一連の工程を通して、お酒(A)の特徴をしっかりと把握し、記憶に焼き付けます。

次に、基準となるお酒(A)と比較対象のお酒(B)が提供されます。どちらのお酒がAかは分からず、見た目も全く同じグラスに注がれています。提供されたお酒は、先ほどと同じように、見た目、香り、味、後味を確かめます。そして、記憶に残るお酒(A)の特徴と比較し、どちらのお酒がAであるかを判断します。この時、先入観は禁物です。「Aはこっちだろう」という思い込みは、判断を鈍らせる原因となります。目の前のお酒に集中し、自分の感覚を信じて判断することが重要です。この作業は複数回繰り返されることもあります。集中力を維持し、毎回同じように丁寧に味わうことで、より正確な結果に繋がります。お酒を味わう楽しさを忘れずに、リラックスして取り組むことも大切です。

| 工程 | 手順 | ポイント |

|---|---|---|

| 基準となるお酒(A)の確認 | 見た目 | 色合い、透明度を確認 |

| 香り | グラスを回し香りを確認 | |

| 味 | 少量を口に含み、舌全体に広げる | |

| 確認する味 | 甘味、酸味、苦味、辛味、うま味 | |

| 後味 | 香りの変化、余韻を確認 | |

| 全体 | 五感を使い、Aの特徴を記憶 | |

| AとBの比較 | 提供 | A,Bどちらかは不明、グラスは同じ |

| 確認 | 見た目、香り、味、後味 | |

| 判断 | Aの特徴と比較し、Aを判断 | |

| 注意点 | 先入観を持たず、感覚を信じる | |

| その他 | 複数回実施される場合あり、集中力を維持、リラックスして楽しむ |

出荷検査での活用

お酒造りにおいて、出荷検査は最終段階の重要な関門です。消費者の皆様に安定した品質のお酒をお届けするために、様々な検査が行われています。その中で、二点比較法は品質のばらつきを見つける、非常に有効な手法です。

二点比較法とは、二つの異なるお酒を飲み比べ、違いがあるかどうかを判断する検査方法です。例えば、同じ銘柄のお酒でも、製造時期やタンクの違いによって、香りや味わいに僅かな差が生じる場合があります。この僅かな違いを、訓練された検査員が嗅覚と味覚を用いて見極めます。具体的には、二つの小さなグラスにそれぞれのお酒を注ぎ、まずは見た目、香り、そして最後に味わいをじっくりと比較します。もし二つのグラスに違いを感じれば、どの要素に違いがあるのか、例えば香りの強さ、甘み、酸味、苦味、コクなど、具体的な違いを言葉で表現します。

この検査は、主に製造ロット間の品質チェックに用いられます。同じ銘柄のお酒であれば、どのロットのお酒も同じ品質であるべきです。もし基準となるお酒と比較して、あるロットのお酒に明らかな違いが見つかれば、そのロットの出荷は見送られます。これにより、消費者に届くお酒の品質を一定に保つことができるのです。

さらに、二点比較法は新商品開発や既存商品の改良にも役立ちます。新しいお酒を開発する際には、目標とする風味に近づいているかを確認するために、既存の商品と比較しながら試作を繰り返します。また、既存商品の改良においても、変更したレシピが風味にどのような影響を与えるのかを評価するために、二点比較法が用いられます。このように、二点比較法はお酒造りの様々な場面で活躍し、私たちが美味しいお酒を楽しめるよう、品質の維持・向上に貢献しているのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 手法 | 二点比較法 |

| 目的 | 品質のばらつきを見つける |

| 方法 | 二つの異なるお酒を飲み比べ、違いがあるかどうかを判断。見た目、香り、味わいを比較し、違いがあれば具体的な要素を言葉で表現。 |

| 活用場面 |

|

| 効果 |

|

利点と欠点

二点比較法は、二つのものを比べて違いを見つける方法です。この方法は、とても簡単で、特別な道具や難しい知識はいりません。誰でも気軽に試すことができます。たとえば、二種類の飲み物を飲み比べて、味や香りの違いを確かめるといった使い方もできます。人の感覚を活かして評価するので、数字では表しにくい微妙な違いも見つけることができます。これが二点比較法の大きな利点です。

しかし、人の感覚に頼るということは、評価する人の経験や体調によって結果が変わってしまうこともあります。同じ人でも、朝と夜では感じ方が違うかもしれませんし、経験豊富な人とそうでない人では、感じ方の鋭さが異なるでしょう。そのため、評価のばらつきを抑える工夫が必要です。評価する人をきちんと訓練したり、複数の人で評価したりすることで、より確かな結果を得ることができます。この主観的な判断への依存が、二点比較法の欠点と言えるでしょう。

もう一つの欠点は、一度にたくさんのものを比べることができない点です。三種類以上のものを比べる場合は、二つの組み合わせを何度も繰り返して比較しなければなりません。もし比べるものが10種類もあったら、かなりの時間と手間がかかってしまいます。ですので、二点比較法は、比べるものが少ない場合に適した方法です。多くのものを比べる必要がある場合は、他の方法を検討する必要があるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 方法名 | 二点比較法 |

| 概要 | 二つのものを比べて違いを見つける方法 |

| 利点 |

|

| 欠点 |

|

| 対策 |

|

| 適応 | 比べるものが少ない場合 |

より良いお酒を目指して

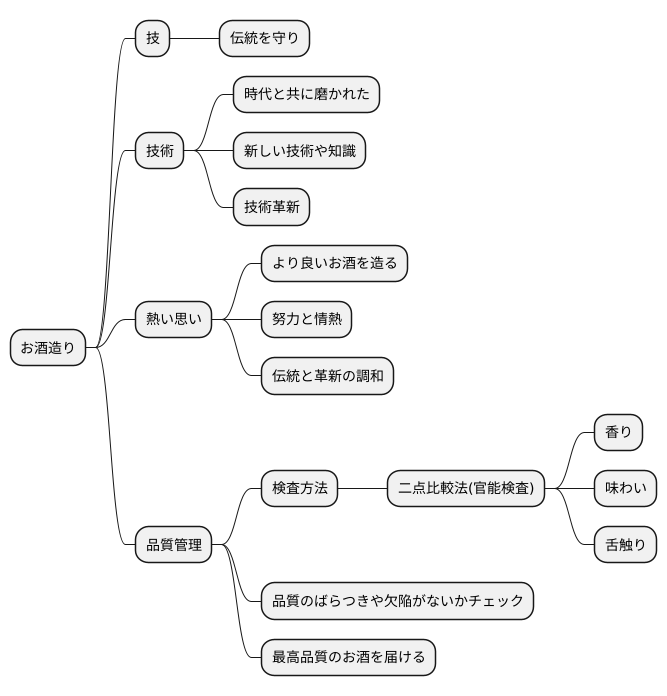

お酒造りは、古くから受け継がれてきた技と、時代と共に磨かれた技術、そして造り手の熱い思いが一つになって生まれる芸術と言えるでしょう。蔵人たちは、より良いお酒を造るという強い思いを胸に、日々研鑽を積み重ね、技術の向上に励んでいます。その情熱と努力の結晶こそが、私たちが口にする一杯のお酒なのです。

より良いお酒を造るためには、品質管理が欠かせません。品質を一定に保ち、さらに向上させるためには、様々な検査方法を用いて、お酒の状態を細かく分析することが重要です。例えば、二点比較法のような官能検査は、人の五感を用いてお酒の微妙な違いを見分ける高度な技術であり、品質管理において重要な役割を担っています。訓練を受けた検査員が、香りや味わい、舌触りなどを注意深く比較し、品質のばらつきや欠陥がないかを厳しくチェックします。

消費者に最高品質のお酒を届けるためには、このような検査を徹底的に行い、品質に一切の妥協を許さない姿勢が求められます。蔵人たちは、伝統を守りながらも、常に新しい技術や知識を取り入れ、より良いお酒造りを目指して努力を続けています。そして、その努力は、技術革新を促し、お酒造りの文化を未来へと繋いでいく力となります。

お酒造りは、伝統と革新の調和によって成り立っています。古くから伝わる技法を大切に守りながら、新しい技術や知見を積極的に取り入れることで、お酒の品質はさらに向上し、お酒文化はより豊かになっていくでしょう。これからも、蔵人たちのたゆまぬ努力と情熱によって、素晴らしいお酒が生まれ続けることを願ってやみません。