濁り酒の魅力:伝統と製法を探る

お酒を知りたい

先生、「どぶろく」って日本酒の原型なんですよね?でも、濁っているのはなぜですか?

お酒のプロ

そうだよ。どぶろくは日本酒の原型と言えるね。濁っているのは、日本酒を作る過程で『搾る』という作業があるんだけど、どぶろくはそれをしないからだよ。

お酒を知りたい

搾る作業ですか?どういう作業ですか?

お酒のプロ

お酒のもとになった液体を、布などで濾して、固体と液体を分ける作業だよ。どぶろくはこの作業をしないから、米の粒や麹などが液体の中に残っていて、白く濁って見えるんだ。

どぶろくとは。

濁り酒とも呼ばれる『どぶろく』は、日本酒の始まりとも言えるお酒です。お米と麹、そして水を使う材料は日本酒と同じですが、絞ったり濾したりする作業がないため、白く濁った見た目になります。法律では、許可なく造ることは禁じられています。しかし、特別な地域として認められた『どぶろく特区』や、一部の神社で行われる神事などでは、例外的に造ることが許されています。

はじめに

{白く濁った姿と、独特の甘みと酸味が溶け合った味わいが特徴の濁り酒。それは、まさに日本酒の原点とも言える飲み物です。その歴史は古く、稲作と共に日本人の生活に深く根付いてきました。古事記や日本書紀にも記述が見られ、神事や祭事に欠かせないものとして大切にされてきました。現代の日本酒のように透明な澄んだお酒ではなく、米の粒子が溶け込んでいるため、白く濁った外観になります。この見た目こそが、「濁り酒」と呼ばれる所以です。

濁り酒の製法は、蒸した米に麹や水、酵母を加えて発酵させるというシンプルなものです。現代の日本酒造りでは、発酵後に濾過という工程がありますが、濁り酒は濾過を行いません。そのため、米の粒や麹、酵母などがそのまま残っており、独特の風味やとろみを生み出します。この製法は、日本酒の原型に近く、古来からの酒造りの技法を今に伝えています。

濁り酒には、法律上の定義が存在します。酒税法では、「清酒」と「その他醸造酒」に分類され、濁り酒は「その他醸造酒」に該当します。これは、清酒のように濾過されていないためです。また、アルコール度数も清酒より低いものが多く、一般的には10度から15度程度です。

濁り酒は、そのまま飲むのはもちろん、様々な飲み方で楽しむことができます。冷やして飲むのはもちろん、温めて飲むのもおすすめです。温めることで香りが引き立ち、よりまろやかな味わいになります。また、近年では、カクテルのベースとして使われたり、デザートに加えられたりと、新しい楽しみ方も広がっています。

このように、濁り酒は、古来からの伝統を受け継ぎながらも、現代の食文化にも適応し、多くの人々を魅了し続けています。その白く濁った外観と、独特の風味は、一度味わうと忘れられない、日本酒の魅力を凝縮したような飲み物と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 特徴 | 白く濁った外観、独特の甘みと酸味、日本酒の原点 |

| 歴史 | 稲作と共に日本人の生活に深く根付く。古事記や日本書紀にも記述あり。神事や祭事に使用。 |

| 製法 | 蒸した米に麹、水、酵母を加えて発酵。濾過を行わない。 |

| 法的定義 | 酒税法上は「その他醸造酒」に分類。清酒のように濾過されていないため。アルコール度数は10~15度程度。 |

| 飲み方 | 冷やしても温めてもよい。カクテルベースやデザートにも使用される。 |

濁り酒とは何か

濁り酒とは、お米と麹と水を原料に、じっくりと発酵させて造るお酒です。同じお米から造られる日本酒とよく似ていますが、決定的な違いは「搾る」という工程があるかないかです。日本酒の場合は、発酵が終わった後、もろみと呼ばれる発酵液を搾って、お酒の部分と酒粕と呼ばれる固形物に分離します。しかし、濁り酒はこの搾りの工程を行いません。

そのため、発酵によって生まれたお米の粒や麹などが、そのままお酒の中に残っています。まるで雪が舞い降りたように白く濁って見えることから「濁り酒」と呼ばれるようになりました。この濁りこそが濁り酒最大の特徴です。日本酒とは異なる、独特の風味ととろみを生み出しています。口に含むと、お米の粒々とした食感と、麹のほのかな甘み、そして発酵由来の爽やかな香りが広がり、独特の味わいが楽しめます。

また、搾りの工程がないということは、お米の栄養がそのままお酒に溶け込んでいるということを意味します。日本酒に比べてビタミンやミネラル、食物繊維といったお米由来の栄養素が豊富に含まれているため、古くから滋養のある飲み物として親しまれてきました。特に冬場には、温めた濁り酒を飲むことで体が温まり、健康にも良いとされています。

このように、濁り酒は日本酒とは異なる製法によって造られる、独特の風味と高い栄養価を併せ持つお酒です。その白く濁った見た目と、まろやかな味わいは、多くの人々を魅了し続けています。近年では、甘酒を混ぜたり、フルーツを加えたりと、様々なアレンジも楽しまれています。ぜひ、色々な飲み方で濁り酒の魅力に触れてみて下さい。

| 項目 | 濁り酒 | 日本酒 |

|---|---|---|

| 原料 | お米、麹、水 | お米、麹、水 |

| 搾り | なし | あり |

| 見た目 | 白く濁っている | 透明 |

| 風味 | 独特の風味ととろみ、お米の粒々とした食感、麹の甘み、発酵由来の香り | すっきりとした風味 |

| 栄養 | ビタミン、ミネラル、食物繊維豊富 | 濁り酒に比べて少ない |

| その他 | 温めて飲むと体が温まる、甘酒やフルーツと混ぜるなどアレンジも楽しめる | 様々な種類がある |

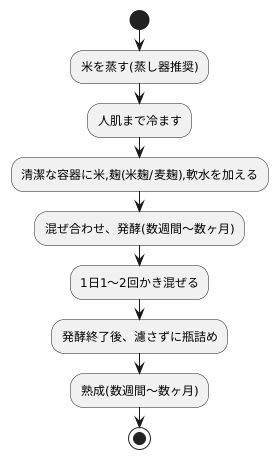

濁り酒の作り方

濁り酒は、その名の通り、白く濁ったお酒です。日本酒と比べて製法が簡素なため、家庭でも作れると思われがちですが、酒税法により無免許での製造は禁じられています。ここでは、濁り酒の作り方を詳しく見ていきましょう。

まず、米を蒸します。炊飯器でも蒸すことは可能ですが、蒸し器を使った方がよりふっくらと仕上がります。蒸しあがった米は、人肌程度まで冷まします。熱すぎると麹菌が死んでしまい、発酵が進まなくなってしまいます。冷ました米を清潔な容器に移し、麹と水を加えます。麹は米麹、麦麹など種類がありますが、それぞれで風味や味わいが異なるため、好みに合わせて選びましょう。水は、軟水を使うのが一般的です。硬水を使うと雑味が出てしまうことがあります。

麹と水を加えたら、よく混ぜ合わせ、発酵させます。発酵期間は、温度や湿度などの条件によって異なりますが、一般的には数週間から数ヶ月かかります。発酵が進むにつれて、甘い香りが漂い始め、泡が出てきます。発酵中は、1日に1~2回、清潔なしゃもじなどでかき混ぜることが大切です。かき混ぜることで、発酵ムラを防ぎ、雑菌の繁殖を抑えることができます。

発酵が終わったら、布などで濾さずに、そのまま瓶詰めします。これが濁り酒の特徴である白く濁った見た目につながります。瓶詰め後、さらに熟成させることで、まろやかな味わいになります。熟成期間は、お好みで調整できますが、一般的には数週間から数ヶ月です。

濁り酒作りは、一見シンプルに見えますが、温度管理や衛生管理など、細心の注意が必要です。適切な管理をすることで、美味しい濁り酒を作ることができます。繰り返しになりますが、酒税法により、無免許での濁り酒の製造は禁止されていますので、ご注意ください。

法律と濁り酒

日本の法律では、お酒を作るには国の許可が必要です。これは酒税法という法律で定められており、お酒の種類に関係なく、製造販売には免許が必須です。そのため、個人が自宅で濁り酒を作るのは、基本的に法律違反となります。濁り酒は米と麹と水だけで簡単に作れるお酒ですが、許可なく製造すると罰せられる可能性があります。

しかし、近年、地方の活性化や古くからの文化を守るために、「どぶろく特区」という特別な地域が作られました。これは国が認めた制度で、一定の条件を満たせば、特区内では濁り酒の製造や販売が認められます。特区になるには、地域の活性化につながる計画や、濁り酒の品質管理体制などが求められます。この制度により、地方独自の濁り酒が作られ、観光客誘致や地域経済の活性化につながっています。

また、神社のお祭りなど、一部の神事においても、濁り酒造りが認められています。これは古くからの伝統に基づくもので、神様に捧げるお酒として作られてきました。ただし、許可なく神事以外の目的で製造することはできません。

このように、濁り酒の製造には様々な法律が関わっています。自家製の濁り酒を楽しみたい場合は、どぶろく特区で製造されたものを購入するか、酒造免許を取得する必要があります。法律をよく理解し、適切な方法で濁り酒を楽しむことが大切です。

| 状況 | 濁り酒製造の可否 | 備考 |

|---|---|---|

| 一般家庭での製造 | 不可 | 酒税法により禁止。罰則あり。 |

| どぶろく特区内での製造 | 可 | 一定の条件を満たした地域のみ許可。地域活性化が目的。 |

| 神社の神事での製造 | 可 | 伝統的な神事でのみ許可。神事以外の目的では不可。 |

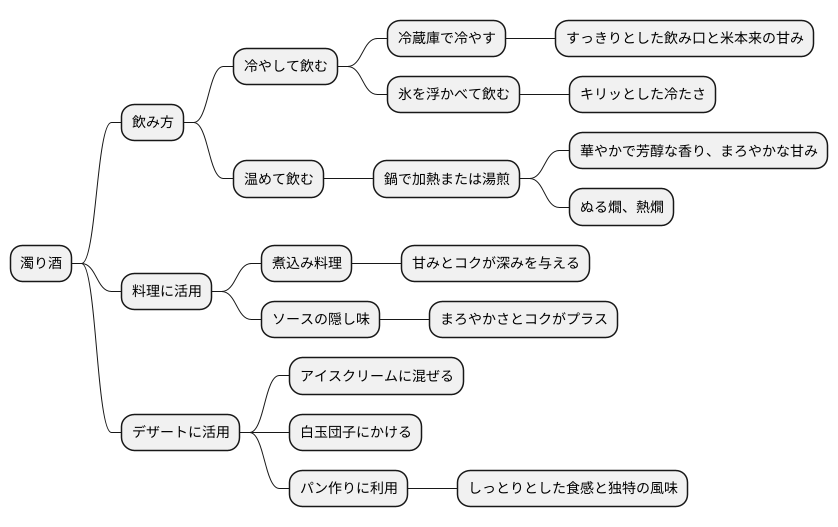

濁り酒の楽しみ方

濁り酒は、その乳白色の見た目と、とろりとした舌触りで独特の魅力を持つお酒です。楽しみ方も多様で、まずは冷やして飲むのが基本です。冷蔵庫でしっかりと冷やした濁り酒は、すっきりとした飲み口と、米本来の甘みがはっきりと感じられます。暑い時期には、氷を浮かべてさらに冷たくして飲むのもおすすめです。キリッとした冷たさが、夏の暑さを和らげてくれます。

一方で、温めて飲むのも濁り酒の醍醐味の一つです。温めることで、閉じ込められていた香りが解き放たれ、より華やかで芳醇な香りが立ち上ります。また、口当たりもまろやかになり、冷やした時とは異なる、柔らかな甘みを楽しむことができます。温める際は、鍋でゆっくりと加熱するか、耐熱容器に入れて湯煎するのがおすすめです。沸騰させてしまうと香りが飛んでしまうため、温度には気を付けましょう。お好みの温度を探してみるのも楽しいでしょう。ぬる燗、熱燗と温度を変えることで、様々な表情を見せてくれます。

濁り酒は、飲むだけでなく、料理にも幅広く活用できます。肉や魚の煮込み料理に加えると、濁り酒の甘みとコクが料理全体に深みを与え、味わいをより豊かにしてくれます。また、ソースの隠し味に使うのもおすすめです。少量加えるだけで、まろやかさとコクがプラスされ、いつもの料理がワンランクアップします。

さらに、デザートにも活用できます。アイスクリームに混ぜ込んだり、白玉団子にかけて食べるのもおすすめです。米の優しい甘みがデザートに良く合います。また、パン作りに利用すれば、しっとりとした食感と独特の風味を持つパンが出来上がります。このように、濁り酒は様々な楽しみ方ができるお酒です。色々な飲み方や食べ方を試して、自分好みの楽しみ方を見つけてみてはいかがでしょうか。

まとめ

にごり酒は、日本酒のいにしえの姿であり、古来より日本で親しまれてきたお酒です。白く濁った見た目と、独特の風味、そして豊富な栄養価が特徴です。その乳白色の外観は、醪(もろみ)を濾さずに瓶詰めするため、米の粒子がそのまま残っていることに由来します。口に含むと、とろりとした舌触りと共に、甘味、酸味、そしてわずかな発泡感が織りなす複雑な味わいが広がります。日本酒とはまた異なる、独特の風味を持つお酒と言えるでしょう。

にごり酒には、ビタミンや食物繊維、アミノ酸など、多くの栄養素が含まれています。これは、米の粒子がそのまま残っているためです。これらの栄養素は、健康維持や疲労回復に役立つと言われています。古くは、滋養強壮の飲み物としても重宝されていました。

現代では、酒税法により、無免許でのにごり酒の製造は禁じられています。しかし、地方の活性化を目的とした「どぶろく特区」制度や、一部の神社における祭礼などでは、特例として製造が認められています。どぶろく特区では、地域独自の製法で作られた個性豊かなにごり酒を楽しむことができます。また、神社の祭礼で振る舞われるにごり酒は、神聖な雰囲気の中でいただくことができ、格別の味わいです。

にごり酒の楽しみ方は様々です。冷やして飲むと、爽やかな飲み口とすっきりとした後味が楽しめます。一方、温めて飲むと、香りが引き立ち、まろやかな味わいが増します。また、肉料理や魚料理との相性も良く、料理を引き立てる名脇役としても活躍します。さらに、デザート感覚で楽しむのも良いでしょう。

にごり酒は、日本の伝統と文化を色濃く反映したお酒です。機会があれば、どぶろく特区を訪れたり、神社の祭礼に参加したりして、伝統的なにごり酒に触れてみてはいかがでしょうか。きっと、忘れられない体験となるでしょう。

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 見た目 | 白く濁っている |

| 風味 | 独特の風味(甘味、酸味、わずかな発泡感) |

| 栄養価 | 豊富(ビタミン、食物繊維、アミノ酸など) |

| 製造 | 酒税法により無免許製造は禁止、どぶろく特区や一部神社の祭礼などで特例あり |

| 飲み方 | 冷やす、温める |

| 相性 | 肉料理、魚料理、デザート |

| その他 | 日本の伝統と文化を反映 |