ビールの心臓部、スティーブを探る

お酒を知りたい

先生、「スティーブ」って言葉を聞いたんですけど、お酒を作るのに関係ある言葉らしいんですが、どういう意味ですか?

お酒のプロ

いい質問だね。「スティーブ」はウイスキー作りで使う言葉で、麦芽を作る工程で必要な「浸麦槽」のことを指すんだよ。簡単に言うと、大麦を発芽させるための大型の水槽みたいなものだね。

お酒を知りたい

水槽ですか? なぜ発芽させる必要があるんですか?

お酒のプロ

発芽が始まると、麦の中に糖ができるんだ。この糖が、後でお酒になるんだよ。だから、発芽させる工程はとても重要なんだ。

スティーブとは。

麦芽を作る工程で、大麦を水に浸して発芽させるための槽のことを『スティーブ』と言います。

麦芽製造の最初の工程

ビール造りは、まず大麦を発芽させることから始まります。この発芽させる作業を製麦と言い、最初の工程は浸麦と呼ばれています。この浸麦を行うための大きな槽が浸麦槽で、スティーブという名前で呼ばれることもあります。まるで巨大な湯船のようなこの浸麦槽で、乾燥した大麦は水分を吸収し、目を覚ますように発芽の準備を始めます。

乾いた大麦を浸麦槽に投入したら、水をゆっくりと循環させながら浸していきます。この時、水分の量と温度の管理が非常に重要です。まるで植物の種を育てるように、適切な水分と温度が発芽を促す鍵となります。この工程でどれだけ丁寧に管理するかが、後の工程、ひいては最終的なビールの味に大きく影響します。そのため、醸造家は細心の注意を払い、まるで我が子のように大麦を見守ります。

大麦は浸麦槽の中で徐々に水分を吸収し、やがて発芽を始めます。この水分量の目安は40~45%ほどです。この適切な水分量に達するまで、40時間から50時間かけてじっくりと浸漬します。この間、水は定期的に交換され、新鮮な空気を送り込むことで大麦の呼吸を助けます。こうして、大麦は眠りから覚め、新たな命を芽生えさせる準備を整えるのです。まさに、ビール造りの心臓部とも言える大切な工程であり、醸造家の技術と経験が試される場でもあります。美味しいビールは、この最初の工程から既に始まっていると言えるでしょう。

| 工程 | 作業 | 詳細 | 目的 | 時間 | 水分量 |

|---|---|---|---|---|---|

| 製麦 | 浸麦 | 乾燥大麦を浸麦槽(スティーブ)へ投入 | 大麦を発芽させる準備 | 40時間〜50時間 | 40%〜45% |

| 水を循環させながら浸漬、水温・水分量管理 | |||||

| 定期的に水交換、新鮮な空気を供給 |

水分の吸収と発芽の始まり

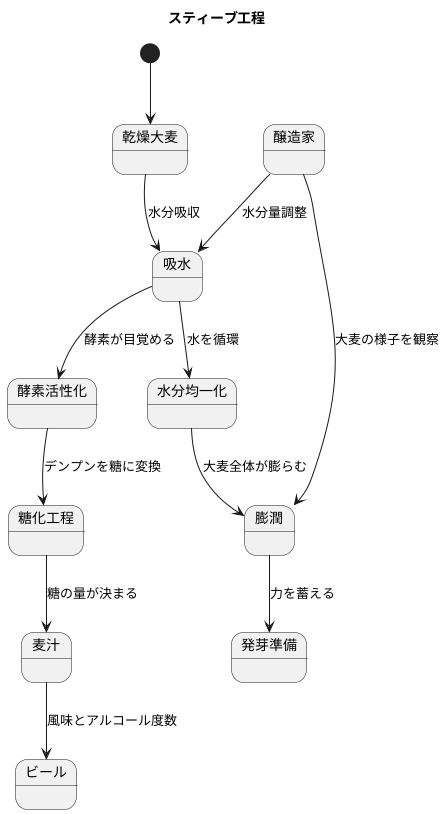

乾燥した大麦の粒は、まるで乾いたスポンジのように、水分をぐんぐん吸い込みます。仕込みの最初の工程であるスティーブ工程では、この吸水が大麦を目覚めさせる大切な第一歩となります。乾燥した状態では眠っていた大麦の中にある酵素たちが、水に触れることで目を覚まし、活動を始めます。この酵素こそが、後の糖化工程でデンプンを糖に変えるという重要な役割を担うのです。仕上がった麦汁の糖の量は、ビールの風味やアルコールの強さを左右する大切な要素ですから、酵素の働きはビール造りにおいて大変重要です。

大麦全体に均一に水分を行き渡らせることも、この工程で欠かせません。もし水分が偏ってしまうと、酵素の働きにもムラが出てしまい、質の良い麦汁は得られません。そこで、スティーブの中では常に水が循環しています。大麦全体を水で浸すことで、隅々までじっくりと吸水を促し、全ての粒が均一に膨らむように調整しているのです。まるで植物の種が土の中で芽吹く準備をするように、大麦は静かに水分を吸収し、来るべき発芽に向けて力を蓄えていきます。この工程では、醸造家は注意深く大麦の様子を観察し、最適な水分量に達するまで慎重に見守ります。大麦の吸水具合は、粒の大きさや乾燥状態によって変わるため、長年の経験と勘が頼りです。こうして、醸造家の手によって、生命の息吹が吹き込まれ、大麦は静かに目覚めの時を迎えようとしています。

温度管理の重要性

麦芽を作るための大切な工程である麦芽製造において、温度の管理はとても重要です。麦芽製造とは、大麦を水に浸し、発芽させる工程のことですが、この発芽をうまく調整するために、温度を細かく管理する必要があるのです。

温度が高すぎるとどうなるでしょうか。大麦はあっという間に芽を出しすぎてしまいます。まるで、熱いお風呂に長く浸かりすぎたように、ぐったりとしてしまいます。こうなると、麦芽の質が落ちてしまい、良いお酒はできません。反対に、温度が低いと、大麦の芽が出るのが遅くなってしまいます。寒い日に縮こまっている人のように、なかなか活動を始められない様子を想像してみてください。さらに、温度が低いと、芽の出方がばらばらになり、均一な麦芽にならないこともあります。

そのため、麦芽を作る職人たちは、常に温度計に気を配り、大麦にとって一番良い温度を保つよう、細心の注意を払っています。まるで、赤ちゃんのお世話をするように、絶えず気を配っているのです。そして、季節や天気、大麦の種類によって、一番良い温度は変わってきます。春夏秋冬、雨の日晴れの日、それぞれに適した温度があるのです。また、大麦にも色々な種類があり、それぞれに個性があります。そのため、長年の経験と知識に基づいて、微妙な温度調節を行うのです。まるで、熟練の料理人が火加減を調整するように、繊細な技術が求められます。

このように、麦芽製造における温度管理は、まさに熟練の職人技と言えるでしょう。この繊細な温度管理があってこそ、質の高い麦芽ができ、ひいては美味しいお酒が生まれるのです。

| 温度 | 状態 | 結果 |

|---|---|---|

| 高すぎる | 大麦が早く芽を出しすぎる | 麦芽の質が落ちる |

| 低すぎる | 大麦の芽が出るのが遅い、ばらばらになる | 均一な麦芽にならない |

| 適温 | 大麦が適切に発芽する | 質の高い麦芽ができる |

空気の供給と循環

麦芽を作る工程において、空気の出し入れと流れは大切な役割を担っています。麦芽の素となる大麦は、芽を出すために呼吸をします。この呼吸では、人間と同じように酸素を取り込み、二酸化炭素を吐き出します。そのため、麦芽を作るための容器であるスティーブ内には、常に新鮮な空気を送り込み、古い空気を排出する必要があるのです。

新鮮な空気を十分に送り込むことで、大麦は活発に呼吸を行い、順調に芽を出していきます。反対に、空気が不足すると、大麦の呼吸が妨げられ、芽の出方が悪くなったり、生育が止まってしまったりする可能性があります。また、呼吸によって発生した二酸化炭素がスティーブ内に溜まりすぎると、これも大麦の成長を阻害する原因となります。まるで、人が空気が薄い場所で息苦しさを感じるように、大麦も二酸化炭素濃度の高い環境ではうまく成長できないのです。

さらに、空気の出し入れと流れは、スティーブ内の温度を一定に保つ上でも重要です。新鮮な空気は、スティーブ内の温度を均一にする効果があります。温度ムラがあると、大麦の発芽も不均一になり、質の良い麦芽ができません。醸造家は、スティーブ内の空気の流れを細かく調整し、大麦全体に均一に酸素が行き渡るように気を配っています。まるで、大麦の一つ一つに優しく息を吹きかけ、健やかな成長を促しているかのようです。熟練の醸造家は、長年の経験と知識に基づき、空気の流れを巧みに操り、最高の麦芽を作り出しているのです。

次の工程への準備

麦芽を作るための最初の作業である水に漬ける工程が終わると、大麦は発芽させるための場所へと移されます。この工程を担うのが発芽床と呼ばれる場所で、麦芽の風味や出来栄えを左右する重要な役割を担います。

水に漬ける工程でちょうど良い具合に水分を含んだ大麦の粒は、発芽床で芽を出そうとします。この時、大麦の中で眠っていた様々な酵素が目覚め、でんぷんを糖に変える力が高まります。この糖こそが、後の工程で酵母がアルコールを作るための大切な栄養源となるのです。

発芽床では、温度と湿度の管理が非常に重要です。適切な環境を保つことで、大麦の芽が均一に伸び、酵素の力が最大限に引き出されるのです。温度が高すぎると芽が伸びすぎてしまい、低すぎると酵素の働きが弱くなってしまいます。また、湿度も大切で、乾燥しすぎると発芽が止まってしまい、湿りすぎるとカビが生えてしまう危険性があります。

水に漬ける工程は、まさにこの発芽工程の準備段階と言えるでしょう。どれくらいの時間、水に漬けるかによって、大麦の水分量が決まり、発芽の進み具合にも影響を与えます。長年の経験と技術を持つ麦芽作り職人は、大麦の状態を注意深く見守りながら、水に漬ける時間を調整し、最高の麦芽を作り出すための土台作りに励んでいるのです。まさに、美味しいお酒づくりの最初の難関であり、その後の工程の出来を左右する大切な作業と言えるでしょう。

| 工程 | 作業内容 | 目的 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 水漬 | 大麦を水に漬ける | 発芽の準備、大麦の水分量調整 | 水に漬ける時間によって発芽の進み具合が変わる |

| 発芽 | 発芽床で麦芽を発芽させる | 酵素を活性化させ、でんぷんを糖に変える | 温度と湿度の管理が重要。高すぎても低すぎてもいけない |

多様なスティーブの種類

ビール造りにおいて麦芽を糖化させるための重要な設備、糖化槽。この糖化槽は、様々な種類があり、伝統的なものから近代的なものまで幅広く存在します。その多様性は、ビール造りの奥深さをまさに物語っています。

古くから使われている伝統的な糖化槽は、レンガや石といった自然由来の素材を用いて造られています。自然の温度変化を利用して麦芽を浸漬するため、ゆっくりと時間をかけて糖化が進むのが特徴です。この方法は、職人の経験と勘が頼りで、長年の技術と知識の積み重ねによって支えられています。じっくりと糖化させることで、独特の風味と深い味わいが生まれます。一方で、近代的な糖化槽は、ステンレス鋼などの金属で作られています。温度や水量、空気の供給量などを精密に制御できるため、安定した品質の麦汁を効率的に得ることができます。醸造工程を自動化することで、大量生産にも対応可能です。

それぞれの醸造所が使用する糖化槽の種類は様々で、醸造所の規模や求める麦芽の品質、そして伝統的な製法へのこだわりなど、様々な要素によって選択されます。大規模な醸造所では、近代的なステンレス製の糖化槽が主流ですが、小規模な醸造所や伝統的な製法にこだわる醸造所では、昔ながらのレンガや石造りの糖化槽を使用している場合もあります。また、同じレンガ造りでも、その形状や大きさ、加熱方法など細かな違いがあります。糖化槽の種類は、まさに醸造所の個性を反映する鏡と言えるでしょう。使用する糖化槽の種類によって、麦汁の特性、ひいては完成するビールの風味や香りが大きく左右されます。そのため、醸造家たちは、それぞれの目指すビールの味わいを表現するために、最適な糖化槽を選び、技術を磨いています。この糖化槽の多様性が、ビールの世界をより豊かに、そして奥深いものにしているのです。

| 項目 | 伝統的な糖化槽 | 近代的な糖化槽 |

|---|---|---|

| 材質 | レンガ、石などの自然素材 | ステンレス鋼などの金属 |

| 温度制御 | 自然の温度変化を利用 | 精密な温度制御が可能 |

| 糖化速度 | ゆっくりとした糖化 | 効率的な糖化 |

| 生産量 | 少量生産 | 大量生産可能 |

| 麦汁の品質 | 独特の風味と深い味わい | 安定した品質 |

| その他 | 職人の経験と勘、伝統的な製法 | 自動化、効率化 |