日本酒の酸敗:その原因と対策

お酒を知りたい

先生、『酸敗』って、お酒が腐ることと同じなんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。腐ると酸敗は似ているけれど、少し違うんだ。腐敗は色々な微生物が原因で起こるけれど、酸敗の場合は、主に乳酸菌が増えすぎて、酸っぱくなり、味が悪くなることを言うんだよ。

お酒を知りたい

じゃあ、乳酸菌が増えすぎなければ、酸敗しないってことですか?

お酒のプロ

その通り!お酒造りでは、乳酸菌の量をうまく調整することが大切なんだ。増えすぎると酸敗するし、少なすぎると他の雑菌が増えて、これもまたお酒の品質が悪くなってしまうからね。

酸敗とは。

日本酒を作る過程で、乳酸菌が増えすぎて酸っぱくなり、味が悪くなってしまうことを『酸敗』といいます。

酸敗とは

お酒造りにおいて、もろみは酵母によって糖がアルコールに変わる大切な段階を経て出来上がります。しかし、このもろみの中で、乳酸菌が思った以上に増えてしまうことがあります。これが「酸敗」と呼ばれるもので、お酒の出来栄えに大きな影を落とします。

乳酸菌が増えると、乳酸が多く作られます。乳酸は酸味を持つため、もろみの酸味が強くなりすぎて、本来の味が損なわれ、飲みにくい酸っぱいお酒になってしまいます。

酸敗してしまったお酒は、香りが悪くなり、鼻につんとくる刺激臭がする場合もあります。せっかく心を込めて仕込んだお酒が、酸敗によって飲めなくなってしまうことは、酒蔵にとって大きな損失です。

酸敗は、雑菌の混入や温度管理の不備など、様々な要因で起こります。例えば、仕込みの道具に雑菌が付着していたり、もろみの温度が高すぎたりすると、乳酸菌が繁殖しやすくなります。蔵では、徹底した衛生管理を心がけ、道具の洗浄や殺菌を丁寧に行っています。また、もろみの温度を常に適切な範囲に保つために、温度計で細かくチェックし、必要に応じて冷却や加温などの調整を行います。

さらに、酵母の働きを活発にすることで、乳酸菌の増殖を抑える工夫もされています。具体的には、酵母が好む栄養分を十分に与えたり、最適な温度環境を維持することで、酵母の増殖を促進し、健全な発酵を進めます。

このように、酸敗は日本酒造りにおける大きな課題であり、蔵人たちは日々、酸敗を防ぐための様々な努力を重ねています。酸敗を防ぐことで、美味しいお酒を安定して造ることができ、多くの人にその味を楽しんでもらうことができるのです。

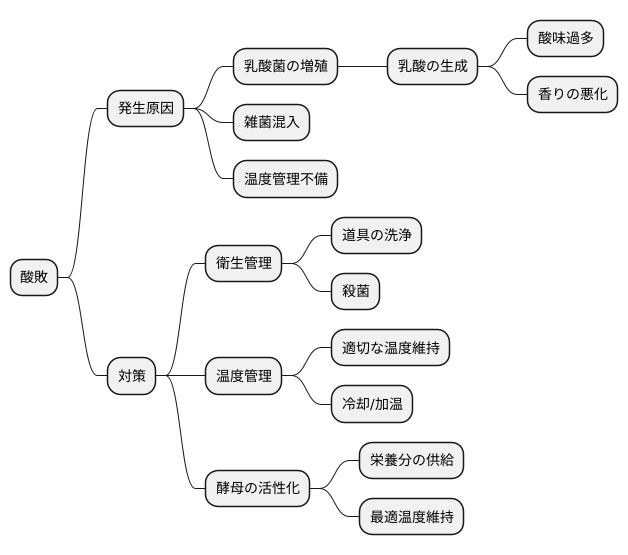

酸敗の発生原因

お酒造りで最も恐ろしいもののひとつに、お酒が酸っぱくなってしまう「酸敗」があります。これは、乳酸菌が増えてしまうことが主な原因です。乳酸菌は、空気中やお酒の原料、造る際に使う道具など、どこにでもいるごくありふれた菌です。これらの菌がお酒のもととなる液体(もろみ)に入り込んでしまうと、増殖を始め、酸敗を引き起こします。

特に、もろみの温度管理が不十分だと、乳酸菌は喜んで増殖します。ちょうど良い温度を保つことは、菌の増殖を抑える上でとても大切です。また、清潔な環境を保つことも重要です。道具や容器などに汚れが残っていると、そこに乳酸菌が潜み、繁殖してしまう可能性があります。

さらに、お酒造りで重要な役割を果たす酵母の働きが弱まっていると、酸敗のリスクはさらに高まります。元気な酵母は、アルコールを盛んに作り出します。このアルコールには、乳酸菌の増殖を抑える働きがあります。つまり、酵母の働きが弱いと、アルコールの生成が少なくなり、乳酸菌が増えやすくなるのです。

酵母の働きが弱まる原因には、酵母にとって必要な栄養が不足していたり、温度が適切でないといったことが考えられます。これらの要因は、直接的には乳酸菌の増殖に関わっていませんが、間接的に酸敗を招く原因となります。

美味しいお酒を造るためには、酸敗の原因となる要素をしっかりと理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。温度管理、衛生管理、そして酵母が元気に働ける環境づくり。これらの点に注意を払い、丹精込めてお酒を造りましょう。

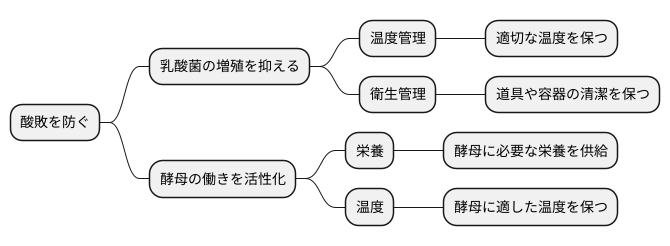

酸敗の防止策

お酒造りにおいて、品質を保つためには酸敗を防ぐことが大変重要です。酸敗は、お酒に好ましくない酸味や臭いを生じさせ、風味を損なう大きな原因となります。この酸敗を効果的に防ぐためには、様々な対策を講じる必要があります。まず第一に、蔵全体を清潔に保つことが重要です。蔵の中は、常に清潔に保ち、こまめな清掃と消毒を徹底することで、雑菌の繁殖を防ぎ、お酒の品質を守ることができます。床や壁はもちろんのこと、空調設備や配管なども定期的に清掃し、常に清潔な状態を維持しましょう。特に、乳酸菌は酸敗の主な原因となるため、その混入経路を断つことに重点を置く必要があります。具体的には、原料となる穀物や水、そしてお酒造りに使用する様々な道具も、清潔な状態で取り扱うことが大切です。これらに雑菌が付着していると、お酒に悪影響を与える可能性があります。次に、お酒の温度管理も非常に重要です。仕込みの段階では、適切な温度範囲を維持することで、雑菌の増殖を抑えることができます。もし温度が高すぎると、雑菌が繁殖しやすくなり、酸敗のリスクが高まります。そのため、冷却装置などを用いて、常に適切な温度を保つように気を配りましょう。さらに、酵母の働きを活発に保つことも大切です。元気な酵母は、アルコールを生成する過程で、雑菌の繁殖を抑える効果も持っています。そのため、酵母がしっかりと働くように、栄養を十分に与え、最適な温度環境で管理することが重要です。具体的には、酵母の種類に合った栄養素を適量与え、温度変化の少ない環境で管理することで、酵母の活性を維持し、酸敗のリスクを軽減することができます。 これらの対策を一つ一つ丁寧に行うことで、酸敗を防ぎ、高品質なお酒を造ることができます。お酒造りは、小さな努力の積み重ねが、大きな成果につながる繊細な作業です。日々細心の注意を払い、美味しいお酒を造り続けましょう。

| 対策 | 詳細 | 目的 |

|---|---|---|

| 蔵の清潔維持 | 床、壁、空調設備、配管などの清掃と消毒 | 雑菌の繁殖防止 |

| 原料・道具の衛生管理 | 穀物、水、道具の清潔な状態での取り扱い | 雑菌の混入防止 |

| 温度管理 | 仕込み段階での適切な温度範囲の維持 | 雑菌の増殖抑制 |

| 酵母の活性維持 | 栄養供給と最適な温度環境での管理 | アルコール生成による雑菌抑制効果の促進 |

酸敗の影響

お酒、とりわけ日本酒は、繊細な味わいと香りを楽しむものです。しかし、保管状態が悪いと、空気中の酸素や微生物の影響を受けて、「酸敗」と呼ばれる劣化現象が起きてしまいます。これは、お酒の成分が酸化したり、微生物が作り出す物質によって、風味が損なわれることを指します。

酸敗が進むと、まず酸味が強くなり、口にした時の印象が大きく変わります。日本酒本来の、米の旨味とふくよかな甘みが薄れ、鋭く突き刺さるような酸味が目立つようになります。まるで、梅干しのような、キュッと酸っぱい刺激が舌を襲うのです。

さらに、酸敗は香りの変化も引き起こします。新鮮な日本酒が持つ、フルーティーな香りや米の甘い香りは失われ、代わりにツンとした刺激臭や、生臭さを思わせるような不快な臭いが発生します。このような香りは、日本酒を飲む気を失わせるだけでなく、吐き気を催すことさえあります。

酸敗によって品質が著しく落ちた日本酒は、もはや商品価値を失ってしまいます。消費者は、このようなお酒を飲むことを避け、蔵元の評判にも悪影響を及ぼす可能性があります。特に、丹精込めて醸造した高級な日本酒や、長い時間をかけて熟成させた日本酒の場合、酸敗は大きな損失に繋がります。長年の努力が無駄になるだけでなく、消費者の信頼を失ってしまうかもしれません。だからこそ、日本酒の保管は、品質を維持する上で非常に重要なのです。適切な温度管理や、光を遮断するなど、酸敗を防ぐための対策を徹底する必要があります。

| 酸敗による日本酒の変化 | 変化の内容 |

|---|---|

| 味 | 酸味が強くなる。米の旨味や甘みが薄れ、鋭い酸味が目立つ。 |

| 香り | フルーティーな香りや米の甘い香りが失われ、ツンとした刺激臭や生臭い臭いになる。 |

| 品質 | 商品価値を失い、消費者の信頼を失う可能性がある。 |

まとめ

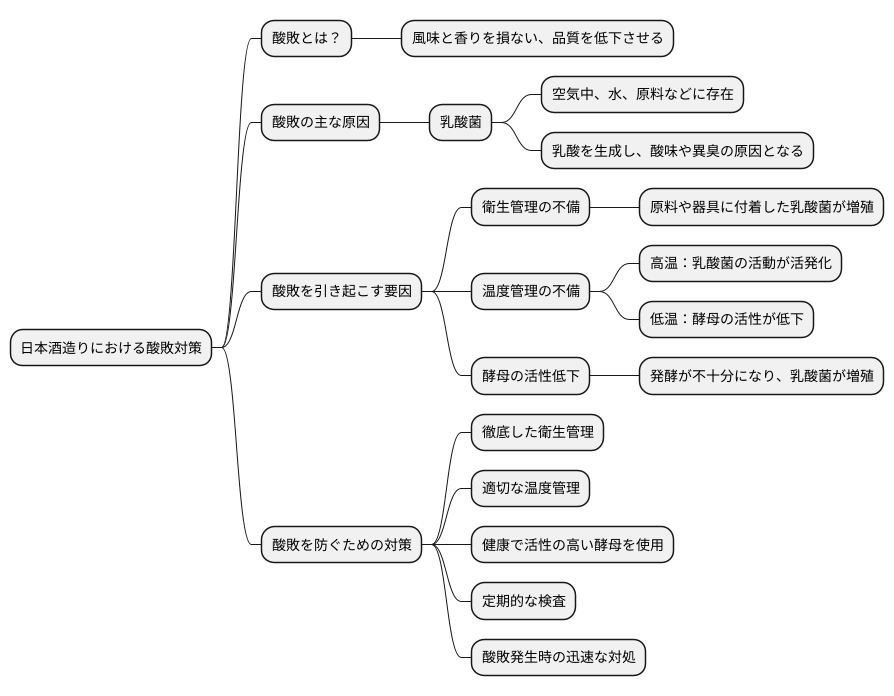

日本酒造りは、古来より伝わる繊細な技術と経験、そして細心の注意を必要とする伝統的な技です。その中でも、酒造りの過程で常に注意を払わなければならないのが「酸敗」と呼ばれる現象です。これは、日本酒の風味と香りを損ない、品質を大きく低下させる厄介な問題です。

酸敗の主な原因は、乳酸菌です。乳酸菌は空気中や水、原料などに広く存在し、酒造りの環境下で増殖すると、乳酸を生成します。この乳酸が過剰に生成されると、日本酒に酸味や異臭が生じ、本来の風味を損なってしまうのです。

酸敗を引き起こす要因は様々です。まず、仕込みの段階で衛生管理が不十分だと、原料や器具に付着した乳酸菌が増殖しやすくなります。また、製造過程における温度管理も重要です。温度が高すぎると乳酸菌の活動が活発になり、低すぎると酵母の活性が低下し、乳酸菌の増殖を抑制できなくなります。さらに、酵母の活性が低いと、発酵が十分に進まず、乳酸菌が増殖しやすい環境を作ってしまいます。

酸敗を防ぐためには、これらの要因を一つ一つ丁寧に排除していく必要があります。具体的には、仕込みの各工程で徹底した衛生管理を行うこと、製造過程における適切な温度管理を維持すること、そして健康で活性の高い酵母を使用することが重要です。

また、定期的な検査を行い、早期に酸敗を発見することも大切です。万一、酸敗が発生した場合には、速やかに適切な対処を行うことで被害を最小限に抑えることができます。

このように、日本酒造りにおいて酸敗対策は非常に重要です。丹精込めて醸した日本酒を守り、その伝統を未来へと繋いでいくためには、酸敗という問題を深く理解し、適切な対策を講じることが不可欠なのです。