お酒と澱粉の深い関係

お酒を知りたい

先生、『澱粉』って、お酒に関係あるんですか? イモ類とか穀物に含まれている成分ですよね?

お酒のプロ

いい質問だね。その通り、澱粉はイモや穀物に多く含まれているよ。お酒を作るには、まずこの澱粉を糖に変える必要があるんだ。

お酒を知りたい

糖に変える? どうしてですか?

お酒のプロ

お酒は、酵母が糖を食べてアルコールと二酸化炭素に変えることでできるんだよ。だから、澱粉を糖に変える必要があるんだね。この糖に変えることを糖化というよ。

澱粉とは。

お酒を作る上で大切な『でんぷん』について説明します。でんぷんは、植物が光合成によって作る栄養分で、いくつものブドウ糖がつながってできています。このブドウ糖のつながり方には、アミロースとアミロペクチンという二つの種類があります。でんぷんは、糖化酵素というものの働きによって、バラバラに分解されてブドウ糖になります。

お酒造りの基本原料

お酒は、古くから人々の暮らしに寄り添い、様々な場面で楽しまれてきました。そのお酒造りにおいて、欠かせないものが澱粉です。澱粉は、植物が太陽の光を受けて作り出す、ブドウ糖がたくさん繋がってできたものです。私たちが日々食べている米、麦、とうもろこし、芋などに多く含まれ、大切な栄養源となっています。

お酒造りでは、この澱粉がアルコールのもととなります。お酒の原料となる植物に含まれる澱粉の種類や量は、最終的にできるお酒の味や香りに大きく影響します。例えば、日本酒の原料である米には、アミロースとアミロペクチンという二種類の澱粉が含まれています。この二つの割合や構造の違いが、日本酒の味を左右するのです。アミロースは直鎖状につながった構造で、アミロペクチンは枝分かれの多い構造をしています。この構造の違いにより、酵素が分解する速度や、最終的な糖の組成が変化し、日本酒の甘み、辛口、コクといった味わいに影響を与えます。

また、米以外の原料を用いたお酒造りでも、澱粉の性質が重要です。麦から作るビールや焼酎、とうもろこしから作るウイスキー、芋から作る焼酎など、それぞれに原料特有の澱粉の性質があり、それがお酒の個性を生み出します。例えば、麦には米とは異なる種類の澱粉が含まれており、これがビール特有の風味やのど越しを生み出します。芋に含まれる澱粉もまた、焼酎独特の風味や甘みに繋がります。このように、澱粉は単なる栄養源ではなく、お酒の風味や特徴を決定づける重要な要素と言えるでしょう。原料の選定から、その性質を理解し、最大限に活かすことが、美味しいお酒造りの第一歩と言えるでしょう。

| お酒の種類 | 原料 | 澱粉の種類・特徴 | お酒への影響 |

|---|---|---|---|

| 日本酒 | 米 | アミロース(直鎖状)、アミロペクチン(枝分かれ状)。割合や構造の違いが味に影響。 | 甘み、辛口、コク |

| ビール | 麦 | 米とは異なる種類の澱粉 | 風味、のど越し |

| 焼酎 | 麦、芋 | それぞれ特有の澱粉 | 麦:風味、のど越し 芋:風味、甘み |

| ウイスキー | とうもろこし | – | – |

糖化と発酵の過程

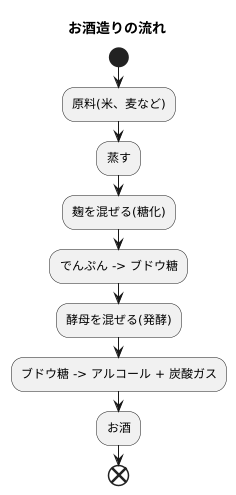

お酒造りは、大きく分けて糖化と発酵という二つの段階を経て行われます。 まず、お酒の原料となる穀物に含まれるでんぷんを、糖に変える工程が糖化です。この糖化の工程では、麹が重要な役割を担います。麹とは、蒸した米や麦などに麹菌を繁殖させたもので、この麹菌が様々な酵素を生成します。これらの酵素が、でんぷんをブドウ糖などの糖に分解していくのです。

米のでんぷんは、そのままでは酵母の栄養源にはなりません。麹の働きによって、大きなでんぷん分子がブドウ糖のような小さな糖に分解されることで、酵母が利用できるようになります。この糖化の進み具合は、最終的に出来上がるお酒の味わいに大きく影響します。糖化が不十分だと、お酒に甘みが足りなかったり、雑味を感じさせたりする原因となります。逆に、糖化が進みすぎると、雑菌が繁殖しやすくなり、お酒が腐敗する可能性も出てきます。そのため、糖化工程は、お酒造りにおいて非常に重要な工程と言えるでしょう。

糖化が完了すると、次の工程である発酵へと進みます。発酵とは、酵母が糖を分解して、アルコールと炭酸ガスを生成する過程です。この酵母の働きによって、はじめてお酒になるのです。使用する酵母の種類によって、生成されるアルコールの量や、お酒の香りが変わってきます。

美味しいお酒を造るためには、糖化と発酵のバランスが大切です。麹の種類や温度、時間などを細かく調整することで、最適な糖化を実現し、目指すお酒の風味を作り出します。杜氏は、長年の経験と勘を頼りに、これらの条件を調整し、最高の状態でお酒を醸造しているのです。

様々な原料と澱粉の種類

お酒は世界中で愛されている飲み物ですが、その原料は実に様々です。お米、麦、とうもろこし、果物、いも類など、地域や文化によって使われる原料は異なり、それぞれに含まれるでんぷんの種類や量も違います。このでんぷんの違いがお酒の種類や風味を大きく左右するため、原料の選定はお酒造りの最初の段階であり、最も重要な要素の一つと言えるでしょう。

例えば、日本酒の原料であるお米には、アミロースとアミロペクチンという二種類のでんぷんが含まれています。アミロースは粘り気が少なく、アミロペクチンは粘り気が強いという特徴があります。日本酒造りでは、米を蒸して麹菌や酵母を加えて発酵させますが、この時、でんぷんの性質が大きく影響します。アミロースとアミロペクチンの比率は米の品種によって異なり、この比率の違いが日本酒の味わいに変化を与えます。例えば、アミロース含有量が多い米を用いるとすっきりとした淡麗な味わいの日本酒に、アミロペクチン含有量が多い米を用いると、コクのある濃厚な味わいの日本酒になります。

また、いも焼酎の原料であるさつまいもには、アミロースの含有量が少なく、アミロペクチンが豊富に含まれています。このため、さつまいもは糖化酵素によってでんぷんが糖に分解されやすいという特徴があります。焼酎造りでは、さつまいもを蒸して麹菌と酵母を加えて発酵させますが、この糖化のしやすさが、焼酎特有の甘い香りとまろやかな味わいを生み出します。その他にも、麦焼酎の原料である大麦や、とうもろこしを原料とするお酒など、それぞれの原料によってでんぷんの性質は異なり、それがお酒の個性となります。

このように、原料のでんぷんの性質を理解し、適切な処理を行うことは、お酒の品質を左右する重要な要素です。原料の選定から精米、蒸米、糖化、発酵、蒸留、熟成に至るまで、各工程で原料の特徴を最大限に活かすことで、それぞれの地域や文化で愛される個性豊かなお酒が生まれます。

| お酒の種類 | 原料 | 主なでんぷんの種類 | でんぷんの特性 | お酒の特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 日本酒 | 米 | アミロース、アミロペクチン | アミロース:粘り気少なめ、アミロペクチン:粘り気多め 含有量比率により味わいが変化 |

アミロース多:淡麗 アミロペクチン多:濃厚 |

| いも焼酎 | さつまいも | アミロペクチン | 糖化酵素によってでんぷんが糖に分解されやすい | 甘い香りとまろやかな味わい |

| 麦焼酎 | 大麦 | – | – | – |

| とうもろこしを原料とするお酒 | とうもろこし | – | – | – |

澱粉の質とお酒の品質

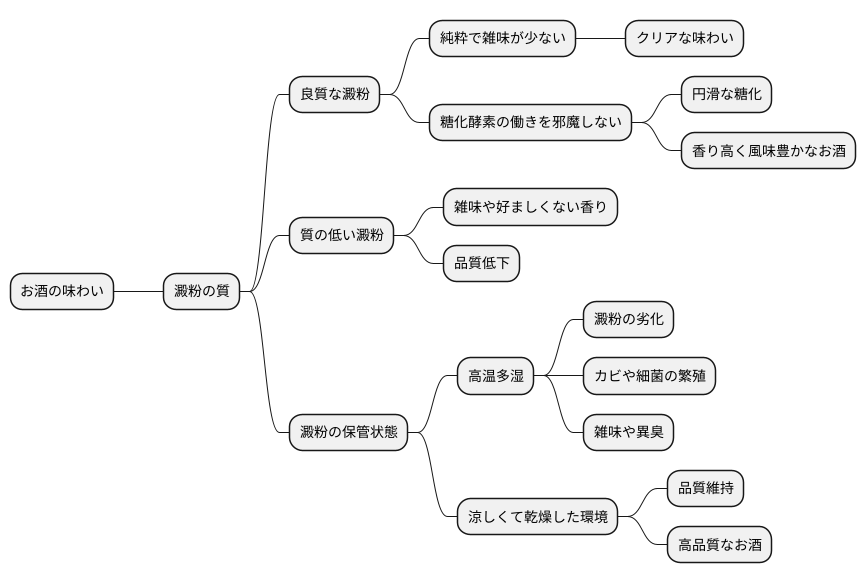

お酒の味わいを左右する要素は様々ありますが、中でも原料となる穀物やいも類に含まれる澱粉の質は、最終的なお酒の品質に直結する重要な要素です。 澱粉は、お酒造りにおいて糖に変換され、その糖が発酵することでアルコールが生成されます。このため、澱粉の質が良ければ良いほど、スムーズな糖化と発酵が進み、雑味のない香り高く風味豊かなお酒となります。

良質な澱粉とは、一体どのようなものでしょうか?まず、純粋で雑味が少ないことが挙げられます。 含まれる不純物が少ないほど、糖化の過程で余計な成分が生成されにくく、クリアな味わいに仕上がります。また、糖化酵素の働きを邪魔する物質を含んでいないことも重要です。糖化酵素は澱粉を糖に変える役割を担っていますので、その働きが阻害されると、糖化が円滑に進まず、お酒の風味にも悪影響を及ぼします。

反対に、質の低い澱粉を使用するとどうなるでしょうか?糖化がうまく進まないため、雑味や好ましくない香りが発生する可能性があります。これは、お酒全体の品質を低下させる大きな要因となります。さらに、澱粉の保管状態も品質に影響を与えます。 高温多湿の場所で保管すると、澱粉が劣化し、カビや細菌が繁殖しやすくなります。これにより、お酒に雑味や異臭が生じ、品質が損なわれるのです。理想的な保管場所は、涼しくて乾燥した環境です。適切な温度と湿度を保つことで、澱粉の品質を維持し、高品質なお酒造りに繋げることができます。

つまり、美味しいお酒を造るためには、原料の選定から保管に至るまで、澱粉の品質管理に細心の注意を払うことが不可欠なのです。丹精込めて育てられた原料から得られた良質な澱粉こそが、銘酒を生み出す基盤と言えるでしょう。

未来のお酒と澱粉の役割

お酒造りは、古来より自然の恵みと人の技が織りなす文化であり、その営みは未来へと続いていきます。近年、地球環境への負荷を少なくした持続可能な社会の実現に向けて、様々な分野で技術開発や研究が進められています。お酒造りの世界も例外ではなく、環境への負担を減らすための様々な工夫が凝らされています。

これまで廃棄物として扱われていた酒粕や澱粉粕を有効活用する研究は、資源の無駄を省き、環境保全に貢献する重要な取り組みです。酒粕は、栄養価が高く、調味料やお菓子の材料などに利用できます。澱粉粕もまた、家畜の飼料や肥料として活用できる可能性を秘めています。このような廃棄物の再利用は、循環型社会の実現に向けて大きく貢献するでしょう。

お酒造りにおいて、澱粉は糖に変えられてアルコール発酵が行われます。この糖化の過程をより効率的に行うために、新たな酵素の開発が進められています。従来の酵素よりも高い活性を持つ酵素や、特定の温度で効果を発揮する酵素など、様々な特性を持つ酵素が研究されています。これらの酵素の開発によって、エネルギー消費の削減や製造時間の短縮など、お酒造りの効率化が期待できます。

未来のお酒造りには、これまで使われていなかった新たな原料の探求も重要なテーマです。地域特有の農作物や、これまで食用として利用されていなかった植物など、様々な原料の可能性が検討されています。新しい原料の活用は、地域経済の活性化や、お酒の風味の多様化にも繋がると期待されます。

遺伝子組み換え技術を用いた澱粉の改良も、未来のお酒造りを大きく変える可能性を秘めています。例えば、特定の酵素で分解しやすい澱粉や、より多くの糖を生成する澱粉などを作り出すことができれば、お酒造りの効率や品質を飛躍的に向上させることができます。

澱粉は、お酒造りの基盤となる重要な物質です。未来のお酒造りにおいても、澱粉は中心的な役割を果たしていくでしょう。更なる技術革新によって、環境への負担が少なく、風味豊かな高品質なお酒が生まれることが期待されます。そして、未来を担う世代へ、豊かなお酒文化を繋いでいくことが大切です。

| 取り組み | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 酒粕・澱粉粕の有効活用 | 酒粕を調味料、お菓子材料に 澱粉粕を飼料、肥料に |

資源の無駄削減、環境保全、循環型社会実現 |

| 新たな酵素の開発 | 高活性酵素、特定温度酵素など | エネルギー消費削減、製造時間短縮、効率化 |

| 新たな原料の探求 | 地域農作物、未利用植物など | 地域経済活性化、風味の多様化 |

| 遺伝子組み換え技術 | 分解しやすい澱粉、多糖生成澱粉など | 効率向上、品質向上 |