塗り破精:麹作りの落とし穴

お酒を知りたい

先生、「塗り破精」ってどういう意味ですか?お酒の本で出てきたんですけど、よく分からなくて。

お酒のプロ

ああ、塗り破精ね。これは麹造りの用語で、米粒の表面だけに麹菌が生えていて、中心部まで麹菌がしっかり繁殖していない状態を指す言葉だよ。

お酒を知りたい

表面だけってことは、中身はただの米ってことですか?

お酒のプロ

そういうこと。表面は麹菌で白くなっているように見えても、中身は蒸した米のまま、もしくは麹菌が少しだけ入った状態なんだ。こうなると、お酒造りに必要な酵素が十分に作られないから、良いお酒はできないんだよ。

塗り破精とは。

お酒造りで使う言葉に「塗り破精」というものがあります。これは、米粒の表面だけに麹菌が生えていて、中心部まで麹菌がしっかり繁殖していない状態のお米のことを指します。

表面の魔力

酒や味噌、醤油など、日本の食卓を彩る様々な発酵食品。これらを支える土台となるのが麹であり、その製造過程で最も重要な工程の一つが麹作りです。蒸した米や麦、大豆などに麹菌を繁殖させることで、原料のデンプンやタンパク質が分解され、独特の風味や香りが生まれます。

麹作りにおいて、職人が最も注意を払うのが「塗り破精」と呼ばれる現象です。これは、米粒の表面だけが白く麹菌で覆われ、一見すると順調に麹ができているように見えるものの、実際には内部まで麹菌が十分に繁殖していない状態を指します。まるで美しい化粧で顔を彩った人のように、表面は美しく見えても内面は未熟であることから、「塗り破精」と表現されます。

塗り破精は、なぜ起こるのでしょうか?その原因の一つに、麹室内の温度や湿度の管理が不適切であることが挙げられます。麹菌が繁殖するには、適切な温度と湿度が不可欠です。しかし、温度が高すぎたり低すぎたり、湿度が高すぎたり低すぎたりすると、麹菌の生育が阻害され、表面だけの繁殖につながってしまいます。また、蒸米の水分量が多すぎても少なすぎても、塗り破精の原因となります。

塗り破精した麹を使って酒や味噌を仕込んでも、望ましい風味や香りは得られません。例えば、日本酒の場合、香りが弱く、味がぼやけたものになりがちです。味噌では、うまみが不足し、風味が劣ります。醤油においても、コクと深みが失われ、質の低いものになってしまいます。

そのため、麹作りでは、米粒の内部までしっかりと麹菌が繁殖しているかを確認することが重要です。表面の色だけでなく、割って断面の色や香りを確認し、内部までしっかりと繁殖しているかを見極めることで、良質な麹を作ることができます。熟練の職人は、長年の経験と勘によって、わずかな兆候も見逃さず、塗り破精を見抜きます。まさに、表面の魔力に惑わされることなく、本質を見極める職人の技と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 麹とは | 米、麦、大豆などに麹菌を繁殖させたもの。発酵食品の製造に不可欠。 |

| 麹作りの重要な工程 | 麹作り(蒸した原料に麹菌を繁殖させる) |

| 塗り破精とは | 米粒の表面だけが麹菌で覆われ、内部まで十分に繁殖していない状態。 |

| 塗り破精の原因 | 麹室内の温度・湿度管理の不適切さ、蒸米の水分量の過多/過少 |

| 塗り破精の影響 | 日本酒:香りが弱く、味がぼやける 味噌:うまみが不足し、風味が劣る 醤油:コクと深みが失われ、質が低下する |

| 良質な麹作りのポイント | 米粒の内部まで麹菌が繁殖しているかを確認(断面の色、香り) |

原因を探る

お酒造りの工程で、時に望ましくない状態に陥ることがあります。それは、米の表面に麹菌がうまく繁殖せず、まだら模様になってしまう「塗り破精」と呼ばれる現象です。一体なぜこのようなことが起こるのでしょうか。その原因は、麹菌の生育環境にあると考えられています。

麹菌が元気に育つためには、ちょうど良い温度と湿り気が必要です。温度が低いと麹菌の活動は鈍くなり、反対に高すぎると、菌が弱ってしまいます。湿り気も大切で、乾燥しすぎると米が乾いてしまい、麹菌が根を張ることができません。反対に、湿り気が多すぎると、米同士がくっついてしまい、空気がうまく通らず、これも麹菌の生育を妨げる原因となります。

麹菌を米に撒く作業も重要です。米粒全体に、むらなく均一に麹菌を散布しなければなりません。もし、一部に麹菌が集中してしまうと、その部分だけが繁殖し、他の部分は遅れてしまい、塗り破精につながります。

さらに、原料となる米の性質や状態も影響します。米の種類によっては麹菌との相性が悪い場合もありますし、古い米や傷んだ米では、麹菌がうまく繁殖しないことがあります。麹を造る部屋、麹室の清潔さも大切です。雑菌が繁殖していると、麹菌の生育が阻害される可能性があります。

このように、塗り破精は様々な要因が複雑に絡み合って起こる現象です。温度、湿り気、麹菌の散布、米の状態、麹室の衛生状態など、一つ一つを丁寧に管理することで、質の高い麹を造り、美味しいお酒へと繋げることができます。

| 要因 | 詳細 | 結果 |

|---|---|---|

| 温度 | 低すぎると麹菌の活動が鈍る。高すぎると麹菌が弱る。 | 塗り破精(麹菌が米粒全体に繁殖せず、まだら模様になる) |

| 湿度 | 乾燥しすぎると米が乾く。湿りすぎると米同士がくっつき空気が通らない。 | |

| 麹菌の散布 | むらなく均一に散布しないと、繁殖に偏りが生じる。 | |

| 米の状態 | 米の種類によっては麹菌との相性が悪い。古い米や傷んだ米は麹菌が繁殖しにくい。 | |

| 麹室の衛生状態 | 雑菌が繁殖していると麹菌の生育が阻害される。 |

見分け方のコツ

酒造りの肝となる米麹。その良し悪しを見極めることは、美味しいお酒を造る上で欠かせません。麹造りの工程で、表面だけが白くても、米の芯までしっかりと麹菌が繁殖していない状態があります。これを塗り破精と言います。長年、酒造りに携わってきた職人たちは、経験に基づき、見た目、香り、触感などから、塗り破精を見抜くことができます。

まず見た目。表面は白く見えても、米粒の中心部分が硬かったり、透明感がない場合は、塗り破精の可能性が高いです。健全な麹は、米全体が柔らかく、白く、しっとりとした質感を持っています。次に香り。麹特有の甘い香りが弱く、代わりに酸っぱい臭いがする場合は注意が必要です。これは、麹菌ではなく、他の雑菌が繁殖している可能性を示しています。最後に触感。指で軽く押してみて、中心部まで柔らかく、弾力があるかどうかを確認します。硬かったり、もろく崩れるようであれば、塗り破精の可能性があります。

しかし、これらの見分け方は、長年の経験に基づく繊細な感覚が必要です。初心者には難しい場合もあるでしょう。そこで、誰でも簡単に確認できる方法として、米粒を割ってみることをお勧めします。断面をよく見てください。中心部までしっかりと白い麹菌で覆われていれば問題ありません。しかし、中心部が黄色っぽかったり、透明な部分が残っている場合は、塗り破精の可能性が高いと言えるでしょう。

繰り返し観察し、米の状態を確認することで、経験が積み重なり、より正確な判断ができるようになります。美味しいお酒を造るためには、麹の状態を見極めることが大切です。焦らず、じっくりと経験を積んでいきましょう。

| 項目 | 健全な麹 | 塗り破精の麹 |

|---|---|---|

| 見た目 | 米全体が柔らかく、白く、しっとり | 中心部分が硬い、透明感がない |

| 香り | 麹特有の甘い香り | 酸っぱい臭い |

| 触感 | 中心部まで柔らかく、弾力がある | 硬い、もろく崩れる |

| 断面 | 中心部まで白い麹菌で覆われている | 中心部が黄色っぽい、透明な部分が残っている |

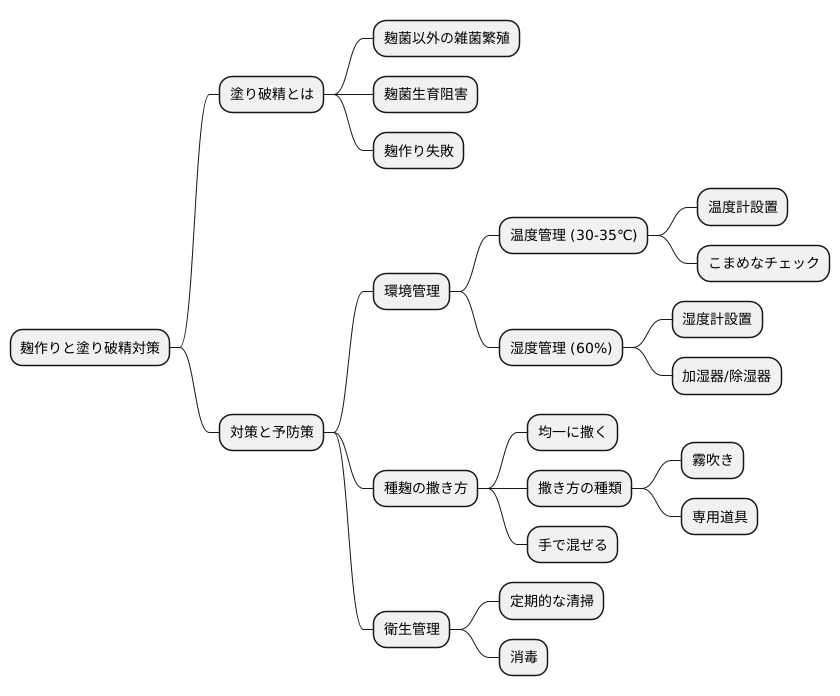

対策と予防策

お酒造りにおいて、麹作りは非常に重要な工程です。良質な麹がなければ、美味しいお酒はできません。麹作りで最も注意すべき点の一つが、塗り破精と呼ばれる現象です。これは、麹菌以外の雑菌が繁殖してしまうことで、麹菌の生育が阻害され、最終的に麹がうまく作れなくなることを指します。そこで、塗り破精を防ぐための対策と予防策について詳しく解説します。

まず、麹菌が健全に生育するためには、適切な環境を維持することが不可欠です。麹菌は、温度と湿度に敏感なため、麹室内の環境管理は徹底的に行う必要があります。温度は、麹の種類や造りたいお酒の種類によって異なりますが、おおむね30度から35度前後が最適です。温度計を設置し、こまめにチェックして、常に適切な温度範囲を保つように心掛けましょう。湿度も同様に重要で、一般的には60%前後が適切です。湿度計を設置し、加湿器や除湿器などを用いて、麹室内の湿度を調整しましょう。

次に、種麹の撒き方にも注意が必要です。種麹とは、蒸米に撒く麹菌のことです。種麹は、米粒全体に均一に撒くことが重要です。偏りがあると、麹菌の生育にムラが生じ、塗り破精のリスクが高まります。種麹を水に溶かして霧吹きで散布する方法や、専用の道具を使って散布する方法など、様々な方法があります。それぞれの方法にメリットとデメリットがあるので、自分に合った方法を見つけることが大切です。また、種麹を撒いた後は、手で優しく混ぜ合わせ、米粒全体に種麹が行き渡るようにしましょう。

最後に、麹室の衛生管理も徹底することが重要です。麹室は、雑菌が繁殖しやすい環境です。雑菌の繁殖は、麹菌の生育を阻害するだけでなく、最終製品であるお酒の品質にも悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、麹室は常に清潔な状態を保つ必要があります。定期的に清掃を行い、床や壁、道具などを丁寧に洗いましょう。また、消毒液を使用して、麹室全体を消毒することも効果的です。これらの対策と予防策をしっかりと行うことで、塗り破精のリスクを軽減し、良質な麹を作ることができます。

品質への影響

塗り破精した麹を使うと、酒や味噌の品質に大きな影響が出ます。麹作りで塗り破精が起きると、麹菌の生育が不十分になります。麹菌は、米や麦などの穀物に繁殖し、デンプンやタンパク質を分解する役割を担っています。しかし、塗り破精した麹では、この分解がうまく進みません。

まず、風味や香りが悪くなります。麹菌が十分に働かないため、原料に含まれるデンプンやタンパク質が分解されず、本来生成されるべきうまみ成分が少なくなります。そのため、出来上がった酒や味噌は味が薄く、コクや深みが不足し、本来の豊かな風味や香りが失われてしまいます。たとえば、酒であれば、米の甘みや香りが弱くなり、すっきりとした味わいになりません。味噌であれば、大豆のコクや香りが薄れ、物足りない味になります。

さらに、雑菌が繁殖しやすくなります。麹菌が十分に繁殖していないと、他の雑菌が繁殖しやすい環境を作ってしまいます。雑菌の繁殖は、酒や味噌の腐敗や変敗につながる大きな原因となります。腐敗や変敗が進むと、異臭が発生したり、味が変わったりするだけでなく、食中毒の原因となる場合もあります。

また、保存性も悪くなります。雑菌の繁殖により、酒や味噌の保存期間が短くなり、品質が早く劣化してしまいます。せっかく丹精込めて作った酒や味噌も、すぐに劣化してしまっては意味がありません。

このように、塗り破精は、酒や味噌の風味、安全性、保存性に悪影響を与えるため、麹作りにおいては塗り破精を起こさないよう細心の注意を払う必要があります。温度や湿度の管理を徹底し、麹菌が健全に生育できる環境を作ることで、品質の高い酒や味噌を作ることができます。

| 塗り破精の影響 | 酒・味噌への影響 | 具体例 |

|---|---|---|

| 麹菌の生育不十分 | 風味や香りの悪化 | 酒:米の甘み、香りが弱くなる 味噌:大豆のコク、香りが薄れる |

| 麹菌の生育不十分 | 雑菌の繁殖 | 腐敗、変敗、異臭、食中毒 |

| 麹菌の生育不十分 | 保存性の悪化 | 品質劣化、保存期間短縮 |

まとめ

酒や味噌、醤油など、日本の伝統的な発酵食品作りには欠かせない麹。その麹作りにおいて、塗り破精は避けて通れない大きな課題です。塗り破精とは、麹菌以外の様々な雑菌が繁殖してしまう現象のことで、麹の品質に深刻な影響を与えます。場合によっては、独特の臭みを発生させたり、風味を損なったり、最終製品の品質を大きく低下させてしまうこともあります。

塗り破精を防ぐためには、まず麹菌の生育環境を整えることが重要です。麹菌が健全に生育できる温度や湿度を維持することで、雑菌の繁殖を抑えることができます。蒸米の温度管理は特に重要で、高すぎても低すぎても麹菌の生育に悪影響を及ぼします。麹菌が活発に活動できる最適な温度帯を維持することで、雑菌の増殖を防ぎ、健全な麹を作ることができます。

また、衛生管理も徹底する必要があります。麹を作る部屋や道具は清潔に保ち、雑菌の繁殖源となる塵や埃をこまめに取り除くことが大切です。使用する水も清潔なものを使い、空気中の雑菌の混入を防ぐために、換気にも注意を払う必要があります。麹室に入る前には手洗いを徹底し、清潔な服装を心がけることで、より安全な麹作りができます。

麹作りは、日本の食文化を支える重要な技術です。一つ一つの米粒に心を込めて、丁寧に麹を育てていくことこそが、美味しい酒や味噌、醤油を作る第一歩と言えるでしょう。塗り破精を防ぎ、高品質な麹を作ることで、日本の伝統的な発酵食品の美味しさを守り、未来へと繋いでいくことができます。麹作りは、単なる作業ではなく、日本の食文化を支える大切な役割を担っているのです。

| 課題 | 対策 | 詳細 |

|---|---|---|

| 塗り破精(麹菌以外の雑菌繁殖) | 生育環境の整備 | 麹菌が健全に生育できる温度や湿度を維持する。特に蒸米の温度管理は重要。 |

| 衛生管理の徹底 | 麹を作る部屋や道具は清潔に保ち、塵や埃を取り除く。清潔な水を使用。 | |

| 空気中の雑菌混入を防ぐため換気に注意。手洗い、清潔な服装を心がける。 |