酒造りの秘訣:ひねり餅

お酒を知りたい

先生、『ひねり餅』って、お酒を作る工程に出てくる言葉ですよね?どういう意味ですか?

お酒のプロ

そうだね。『ひねり餅』は、お酒の原料となるお米を蒸す工程で、蒸し具合を確かめるために行う作業のことだよ。蒸しているお米を少し取り出して、手でこねて餅のようにするんだ。

お酒を知りたい

へえー。それで、その餅でどうやって蒸し具合がわかるんですか?

お酒のプロ

餅の硬さや粘り具合で判断するんだよ。ちょうど良い硬さになっていれば、蒸し上がりもちょうど良いということだね。だから、『ひねり餅』は、お酒作りにおける重要な作業の一つなんだよ。

ひねり餅とは。

蒸したもち米を使ったお酒造りで、「ひねり餅」という言葉があります。これは、もち米を蒸す作業の終わり頃、蒸されているもち米を少し取り、手で平たくつぶして餅のようにしたものを指します。このひねり餅を作ることで、もち米がちゃんと蒸されているかを確認します。

はじめに

お酒造りの世界は、米、水、麹、酵母という限られた材料から、驚くほど多様な味わいを生み出す、神秘的で奥深いものです。その中でも、日本を代表するお酒である日本酒は、世界中で高く評価され、愛飲されています。日本酒造りは、自然の恵みと職人の技が融合した、繊細で複雑な工程を経て完成します。長年培われた伝統的な製法は、各工程に細やかな注意と深い知識を必要とし、まさに職人たちの経験と技術の結晶と言えるでしょう。

酒造りの工程は、まず原料となる米を丁寧に洗い、蒸すことから始まります。この蒸し米の状態が、最終的なお酒の味わいを大きく左右するため、非常に重要な工程です。そこで、蒸し米の状態を確かめるために古くから行われているのが「ひねり餅」と呼ばれる方法です。蒸し上がった米を少量取り、手で軽く握って餅状にすることで、米の硬さや粘り気、そして蒸気の通り具合などを職人が五感で確認します。一見すると地味な作業ですが、実は美味しいお酒を造る上で欠かせない、熟練の職人技が求められる重要な役割を担っています。

ひねり餅を作る際、職人はその感触に全神経を集中させます。指先に伝わる感触から、米粒の中心までしっかりと蒸気が通っているか、均一に蒸し上がっているかなどを瞬時に判断します。もし、米が硬すぎれば、お酒の味わいが薄くなる可能性があります。逆に、柔らかすぎれば、雑味が出てしまう可能性があります。 理想的なひねり餅は、適度な弾力と粘り気を持ち、滑らかな表面をしています。 職人は、このひねり餅の状態を見て、次の工程である麹造りへと進みます。

このように、ひねり餅は、日本酒造りの最初の関門とも言える重要な工程です。 職人の経験と勘に基づいた、この一見地味な作業が、日本酒の深い味わいを支える礎となっているのです。 日本酒の奥深さを知る上で、ひねり餅の存在は、決して見過ごせない重要な要素の一つと言えるでしょう。

| 工程 | 作業 | 目的 | 結果 |

|---|---|---|---|

| 蒸し米 | 米を蒸す | 酒造りのための準備 | 蒸し米完成 |

| ひねり餅 | 蒸し米を手で握って餅状にする | 蒸し米の状態確認(硬さ、粘り気、蒸気の通り具合) |

|

| 麹造り | ひねり餅の結果に基づき麹を造る | 日本酒造りのための麹の準備 | 麹完成 |

ひねり餅とは

{ひねり餅とは、酒造りの工程で、蒸し米の蒸し具合を確かめるために作られる、簡易的な餅のこと}です。酒米を蒸す際に、大きな甑(こしき)と呼ばれる蒸籠の中から、蒸気がもうもうと立ち上る中、熱い米をほんの少しだけ素早く取り出します。この時、取り出す米の量は職人の経験によって決まります。多すぎると蒸しムラを作る原因になり、少なすぎると正確な判断ができません。

取り出した熱い米は、そのままでは熱いので、少し冷ましてから、手のひらで丁寧にこねていきます。熱い米を素早くこねるのは、火傷しないように注意深く行う必要があり、熟練の技が必要です。米粒が潰れて餅のように一つにまとまり、粘りが出てきた状態がひねり餅です。

このひねり餅を五感を駆使して確認することで、甑の中の米が均一に蒸しあがっているかを判断します。まず、見た目で餅の色つやや透明感を確認します。次に、触感で餅の粘り具合を確かめます。餅が硬すぎると蒸し足りず、柔らかすぎると蒸しすぎです。さらに、香りで米の甘い匂いを確認します。焦げ臭い匂いがする場合は、蒸し方に問題がある証拠です。そして、ほんの少しだけ味見をして、米の甘みや風味を確認します。

このように、ひねり餅は、酒造りの工程で非常に重要な役割を果たします。蒸し具合は、後の麹造りやもろみ造りに大きく影響するため、ひねり餅の状態を正確に見極めることは、美味しいお酒を造る上で欠かせないのです。長年の経験と勘、そして繊細な感覚を持つ職人の手によって、ひねり餅は作られ、その出来栄えは、まさに美味しいお酒への第一歩と言えるでしょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| ひねり餅とは | 酒造りの工程で、蒸し米の蒸し具合を確かめるために作られる簡易的な餅。 |

| 作り方 | 甑から少量の蒸し米を取り出し、少し冷ましてから手でこねる。 |

| 確認方法 | 五感(視覚:色つや、透明感、触覚:粘り具合、嗅覚:香り、味覚:甘み、風味)を用いて確認する。 |

| 判断基準 |

|

| 重要性 | 蒸し具合は、後の麹造りやもろみ造りに影響するため、美味しいお酒を造る上で重要。 |

蒸し具合の重要性

お酒造りにおいて、米を蒸す工程は非常に大切です。酒造りの最初の工程である米蒸しは、その後の工程すべてに影響を与える重要な作業です。この蒸し工程で最も大切なのは、米粒全体を均一に蒸すことです。外側だけが蒸されて中心部が硬い芯の状態であったり、逆に中心部が柔らかくなりすぎたりすると、良い麹はできません。

麹とは、米に麹菌という微生物を繁殖させたもので、お酒造りには欠かせない材料です。麹菌は米のデンプンを糖に変える働きがあり、この糖が酵母の力でアルコールへと変わっていきます。蒸し加減が適切でないと、麹菌は米粒全体に均一に繁殖することができません。表面だけが繁殖しても、中心部までしっかりと繁殖していなければ、良い麹はできません。逆に、蒸気が強すぎると、米粒がべたついてしまい、これも麹菌の繁殖を阻害する原因となります。

麹の良し悪しは、最終的なお酒の味わいに直結します。麹が良いものであれば、お酒は豊かで奥深い味わいになります。逆に、麹の質が悪ければ、雑味やえぐみが出て、お酒の品質は落ちてしまいます。そのため、酒造りにおいては、蒸し工程における米粒の状態を常に注意深く観察することが必要です。

蒸し加減を見極める伝統的な方法として「ひねり餅」というものがあります。蒸した米粒を掌で握りしめ、餅のようにひねって状態を確認します。表面は柔らかく、中心部にはわずかに弾力があるのが理想的な状態です。この状態であれば、麹菌が米粒全体に均一に繁殖し、良い麹を作ることができます。長年の経験と勘によって培われたこの方法は、今でも多くの酒蔵で受け継がれています。ひねり餅によって蒸し具合を正確に把握することで、質の高い麹づくり、ひいては美味しいお酒づくりに繋がっていくのです。

| 工程 | 内容 | 重要性 | 問題点 | 解決策 |

|---|---|---|---|---|

| 米蒸し | 米粒全体を均一に蒸す | 酒造りの最初の工程であり、その後の工程すべてに影響を与える。麹の出来を左右する。 | 外側だけが蒸されて中心部が硬い、中心部が柔らかくなりすぎる、米粒がべたつく | ひねり餅で蒸し加減を確認する |

| 麹づくり | 蒸米に麹菌を繁殖させる | お酒造りに欠かせない材料。米のデンプンを糖に変える。 | 麹菌が米粒全体に均一に繁殖できない | 適切な蒸し加減 |

| 発酵 | 麹の糖を酵母がアルコールに変える | お酒の味わいを決定づける | 雑味やえぐみが出る | 質の高い麹 |

職人の技

酒造りの工程の中でも、ひねり餅を作る作業は、熟練の職人にしかできない技の結晶と言えるでしょう。大きな釜で蒸し上がった米は、熱い蒸気の中から取り出されます。この時、米の温度は非常に高く、人の肌では到底触れられないほどの熱さです。この熱々の米を、冷水で一気に冷やし、その後、素早く餅状に練り上げていく作業は、長年の経験と、研ぎ澄まされた感覚が求められます。少しでもタイミングが遅れれば、米の水分が蒸発し、ひねり餅を作るのに最適な状態ではなくなってしまいます。まるで熱い鉄を鍛える鍛冶屋の様に、一瞬の判断と正確な動作で、職人は米の状態を見極めながら作業を進めていきます。

また、出来上がったひねり餅の状態を見ることで、米の蒸し具合を判断するのも、職人の重要な役割です。餅の表面の艶、硬さ、そして指で押した時の弾力など、五感を駆使して、米が均一に蒸されているかを確認します。経験豊富な職人は、ひねり餅の状態から、米の芯までしっかりと蒸されているか、あるいは蒸し過ぎていないかなど、米の状態を的確に見抜くことができます。そして、その日の気温や湿度、使用する米の品種など、様々な要素を考慮に入れながら、次に蒸す米の量や蒸す時間を調整していくのです。

このように、ひねり餅は、ただ単に米を餅状にしたものではありません。酒造りの伝統と、職人の技術が凝縮された、小さな餅の中に、大きな意味が込められているのです。ひねり餅を作る工程一つ一つに、職人の経験と技が息づいており、その積み重ねが、美味しい酒を生み出す基盤となっていると言えるでしょう。

| 工程 | 詳細 | 職人の役割 |

|---|---|---|

| 米を蒸す | 大きな釜で米を蒸す。米は非常に高温になる。 | |

| 米を冷やす | 熱々の米を冷水で一気に冷やす。 | 最適なタイミングを見極める。 |

| ひねり餅を作る | 冷やした米を素早く餅状に練り上げる。 | 長年の経験と研ぎ澄まされた感覚が必要。 |

| ひねり餅の状態を確認 | 餅の表面の艶、硬さ、弾力などを確認する。 | 五感を駆使して米の蒸し具合を判断する。 |

| 調整 | 気温、湿度、米の品種などを考慮し、蒸す量や時間を調整する。 | 経験に基づいて判断する。 |

伝統の継承

蒸し米の具合を測るのに、温度や湿気を計る道具を使うこともできますが、昔のやり方を今も続けている酒蔵が多いです。そのやり方とは、蒸した米をひねって餅のようにすることです。このひねり餅は、単に米の蒸し加減をみるためだけのものではありません。酒造りの職人は、このひねり餅を作ることで、自分の五感を使い、酒造りに集中することができます。

蒸し上がったばかりの米を少し手に取り、指先で丁寧に丸めていきます。熱気を帯びた米粒は、職人の手のひらの中で餅のように形を変えていきます。その感触は、米の硬さや粘り気を教えてくれます。蒸し加減が足りなければ固く、蒸しすぎれば柔らかすぎる。ちょうど良い頃合いを見極めるには、長年の経験と繊細な感覚が必要です。

ひねり餅は、酒造りの技を次の世代に伝える大切な役割も担っています。若い職人たちは、先輩のひねり餅の作り方を見ながら、蒸し加減の見極め方を学びます。単に道具で数値を測るのではなく、自らの五感で米の状態を感じ取ることで、酒造りの奥深さを理解していくのです。そして、その教えは、ひねり餅のように形を変えながら、脈々と受け継がれていくのです。

小さなひねり餅の中に込められた職人たちの技術と情熱は、やがて美味しい日本酒となって、私たちの心を満たしてくれます。それは、単なる飲み物ではなく、伝統と技、そして職人たちの想いが詰まった、まさに芸術作品と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ひねり餅の目的 | 蒸し米の具合を測る、酒造りに集中する、五感を研ぎ澄ます、技術を伝承する |

| ひねり餅の作り方 | 蒸し上がった米を手に取り、指先で丸める |

| ひねり餅で分かること | 米の硬さ、粘り気、蒸し加減 |

| 蒸し加減の判断 | 固い→蒸し不足、柔らかすぎる→蒸し過ぎ |

| 技術伝承 | 若い職人が先輩のひねり餅作りを見て学ぶ |

| ひねり餅の意義 | 伝統と技、職人たちの想いが詰まった芸術作品の一部 |

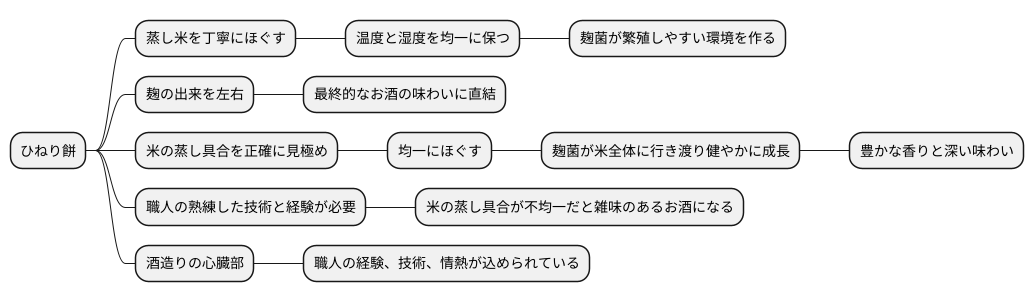

おわりに

酒造りの最終段階ともいえる、一見すると地味な作業に見えるひねり餅。しかし、この工程は、美味しい日本酒を造る上で欠かせない重要な役割を担っています。

蒸し米を丁寧にほぐし、麹菌が繁殖しやすいように温度と湿度を均一に保つ。この作業は、まるで麹を育む母親のような繊細な手仕事です。蒸し上がったばかりの熱い米を素手ですばやく、かつ丁寧にほぐしていく作業は見た目以上に過酷で、職人の熟練した技術と経験が求められます。

ひねり餅の良し悪しは、麹の出来を左右し、ひいては最終的なお酒の味わいに直結します。米の蒸し具合を正確に見極め、均一にほぐすことで、麹菌は米全体に行き渡り、健やかに成長します。麹菌がしっかりと繁殖することで、豊かな香りと深い味わいが生まれるのです。もし、米の蒸し具合が不均一であったり、ひねり餅の作業が雑であったりすると、麹菌の繁殖が不十分になり、雑味のあるお酒になってしまうこともあります。

ひねり餅は、まさに酒造りの心臓部と言えるでしょう。職人は、長年培ってきた経験と技術、そして酒造りへの熱い情熱を込めて、この重要な工程に臨みます。

今度、日本酒を口にする機会があれば、ぜひひねり餅の工程に思いを巡らせてみてください。一見地味な作業の中に、どれだけの技術と情熱が込められているかを知れば、日本酒の味わいはより一層深く、そして格別なものになるはずです。まるで職人の息づかいが聞こえてくるかのように、日本酒の世界を堪能できることでしょう。