ほうじ茶ハイの魅力を探る

お酒を知りたい

先生、「ほうじ茶ハイ」って、他のハイボールと何が違うんですか?名前が似ているので、なんだかこんがらがってしまいます。

お酒のプロ

いい質問だね。確かに名前が似ているけど、大きな違いがあるんだよ。まず、ほうじ茶ハイには炭酸が入っていないんだ。それと、焼酎やウォッカなどをほうじ茶で割った飲み物のことだよ。

お酒を知りたい

なるほど!炭酸が入っていないんですね。ということは、例えば、ウイスキーをほうじ茶で割っても、ほうじ茶ハイと言えるんですか?

お酒のプロ

基本的には焼酎やウォッカを使うことが多いけど、ウイスキーで割ったものもほうじ茶ハイと呼ぶこともあるよ。大事なのは、ほうじ茶で割っていることと、炭酸が入っていないことだね。

ほうじ茶ハイとは。

『ほうじ茶ハイ』というお酒について説明します。『ほうじ茶ハイ』は、『焙じ茶ハイ』とも書き、蒸留酒の一種である焼酎やウォッカなどを、ほうじ茶で割った飲み物のことです。『ほうじ茶ハイボール』や『ほうじ茶チューハイ』を略した言葉とも言われています。他のハイボールやチューハイとは違って、炭酸は入っていません。さっぱりとした飲み口で、色々な料理に合うのが特徴です。

ほうじ茶ハイとは

ほうじ茶ハイとは、その名の通り、ほうじ茶を用いたお酒です。ほうじ茶特有の香ばしさと、まろやかな味わいが魅力で、近年、居酒屋などのお店でよく見かけるようになりました。

ほうじ茶は、煎茶や番茶などとは異なり、茶葉を焙煎することで作られます。この焙煎の工程こそが、ほうじ茶ハイの独特の風味を生み出す鍵です。高温で焙煎された茶葉は、緑茶にはない香ばしさと、ほんのりとした甘さを獲得します。この香ばしさが、お酒と組み合わせることで、より一層引き立ち、奥深い味わいを醸し出すのです。

ほうじ茶ハイを作る際のお酒は、一般的に焼酎やウォッカなどの蒸留酒が用いられます。これらの蒸留酒は、クセがなくすっきりとした味わいのため、ほうじ茶の繊細な香りを邪魔しません。また、アルコール度数も比較的高いため、少量でも満足感を得られるという利点もあります。

作り方も至って簡単です。グラスに氷を入れ、お好みの量の焼酎もしくはウォッカを注ぎます。そして、冷やしたほうじ茶をゆっくりと注ぎ加えるだけです。ほうじ茶と蒸留酒の割合はお好みで調整できますが、一般的には11から21程度の割合が好まれます。

ここで重要なのは、炭酸は使用しないという点です。一般的なハイボールや酎ハイとは異なり、ほうじ茶ハイは炭酸を加えません。炭酸の刺激がない分、ほうじ茶本来の香ばしさとまろやかさをじっくりと堪能することができます。

呼び方としては、「ほうじ茶ハイ」以外にも、「焙じ茶ハイ」や親しみを込めて「ほうじ茶ハイボール」「ほうじ茶酎ハイ」と呼ばれることもあります。それぞれの名前から、様々な味わいを想像するのも楽しいでしょう。様々な飲み方を楽しむ中で、ぜひ一度、ほうじ茶ハイの奥深い世界を体験してみてください。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 名称 | ほうじ茶ハイ、焙じ茶ハイ、ほうじ茶ハイボール、ほうじ茶酎ハイ |

| 特徴 | ほうじ茶の香ばしさとまろやかな味わいが魅力。炭酸は使用しない。 |

| 材料 | ほうじ茶、焼酎またはウォッカ、氷 |

| 作り方 | グラスに氷を入れ、焼酎またはウォッカを注ぎ、冷やしたほうじ茶を注ぎ加える。 |

| 割合 | ほうじ茶と蒸留酒は1:1から2:1程度。 |

ほうじ茶ハイの味わい

ほうじ茶ハイはその名の通り、ほうじ茶を用いたお酒で、近頃人気を集めています。その一番の魅力は、独特の風味と言えるでしょう。焙煎された茶葉から生まれる香ばしい香りと、蒸留酒の爽快な味わいが、見事に混ざり合い、奥行きのある芳醇な風味を作り出しています。砂糖の甘さが控えめで、後味がさっぱりとしているため、お酒が苦手な方にもおすすめです。飲みやすさも人気の理由の一つと言えるでしょう。

ほうじ茶本来のまろやかな舌触りは、アルコールの刺激を和らげ、優しく包み込むような飲み心地を与えてくれます。そのため、お酒単体で楽しむのはもちろんのこと、食事と共に味わうのにも最適です。様々な料理と相性が良いですが、特に和食との組み合わせは格別です。繊細な味付けが特徴の焼き魚や煮物といった料理とも、互いの持ち味を邪魔することなく、むしろ引き立て合う絶妙なバランスを生み出します。

例えば、脂の乗った焼き魚と一緒に味わえば、ほうじ茶の香ばしさが魚の風味をより一層引き立て、さっぱりとした後味が口の中をすっきりさせてくれます。また、醤油や出汁の風味が中心となる煮物と一緒に味わうと、ほうじ茶のまろやかさが料理全体を優しく包み込み、奥深い味わいを生み出します。

このように、ほうじ茶ハイは様々な場面で楽しめるお酒です。仕事終わりの一杯として、あるいは友人との楽しいひと時に、そして家族との食事のお酒として、幅広いシーンで活躍してくれるでしょう。独特の香ばしさと爽やかな後味は、きっとあなたの心を癒してくれるはずです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | ほうじ茶ハイ |

| 特徴 | 独特の風味(香ばしい香りと爽やかな味わい)、後味さっぱり、飲みやすい |

| おすすめの理由 | お酒が苦手な方にもおすすめ、様々な料理と相性抜群(特に和食)、様々な場面で楽しめる |

| 具体例 | 焼き魚:ほうじ茶の香ばしさが魚の風味を引き立て、後味さっぱり 煮物:ほうじ茶のまろやかさが料理全体を優しく包み込み、奥深い味わいを生み出す |

ほうじ茶ハイの作り方

香ばしい香りとすっきりとした後味が魅力のほうじ茶ハイ。お店で飲むのも良いですが、自宅で手軽に作れるのも大きな魅力です。ここでは、基本の作り方からアレンジまで、ほうじ茶ハイの楽しみ方をご紹介します。

まずは、ほうじ茶の準備です。お好みの濃さに淹れましょう。熱いほうじ茶で作る場合は、急須に茶葉を入れ、熱湯を注ぎます。蒸らし時間は茶葉の種類によって異なりますが、一般的には1分ほどです。濃いめに淹れるのがおすすめです。冷たいほうじ茶で作る場合は、濃いめに淹れたほうじ茶を冷蔵庫でよく冷やしておきましょう。

次に、グラスに氷をたっぷり入れましょう。氷は大きめのものを使うのがおすすめです。溶けにくく、飲み物が薄まりにくいので、最後まで美味しく楽しめます。氷を入れたら、お好みの蒸留酒を注ぎます。焼酎は麦焼酎、米焼酎、芋焼酎など、どれでも合いますが、特に麦焼酎との相性が抜群です。ウォッカを使うと、よりすっきりとした味わいになります。蒸留酒の量は、ほうじ茶とのバランスを見ながら調整しましょう。一般的な割合は、ほうじ茶6蒸留酒4ですが、お酒が強い方は蒸留酒の割合を少し増やしても構いません。自分にとって一番美味しいバランスを見つけるのが大切です。

最後に、準備しておいたほうじ茶をゆっくりとグラスに注ぎます。この時、ほうじ茶を氷に直接当てないようにするのがポイントです。急激に冷やされると香りが逃げてしまうため、氷に当てずに優しく注ぎ入れましょう。軽く混ぜて、完成です。お好みでレモンやミントの葉を添えると、さらに爽やかな味わいを楽しめます。

ほうじ茶の種類を変えることでも、風味に変化をつけることができます。深煎りのほうじ茶を使えば、より香ばしく、コクのある味わいに。一番茶を使ったほうじ茶は、まろやかで上品な味わいが特徴です。また、ほうじ茶に含まれるカフェインは少ないため、寝る前でも比較的安心して飲むことができます。仕事の後のリラックスタイムに、ぜひ一杯試してみてはいかがでしょうか。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ほうじ茶の準備 |

|

| グラスの準備 |

|

| 蒸留酒 |

|

| ほうじ茶を注ぐ |

|

| 仕上げ |

|

| ほうじ茶の種類 |

|

ほうじ茶ハイの種類

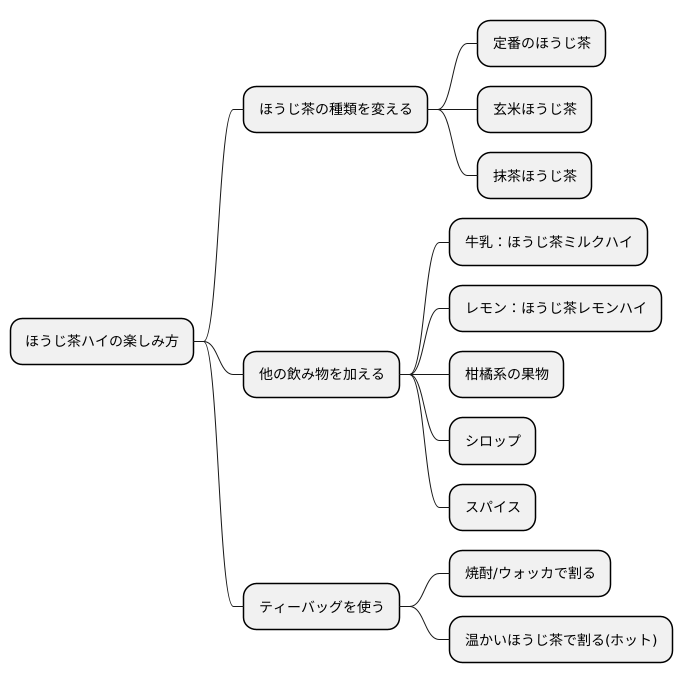

近頃人気を集めているお酒の一つに、香ばしい味わいが特徴のほうじ茶ハイがあります。ほうじ茶ハイは、基本となる作り方に加えて、実に様々な楽しみ方ができるお酒です。

まず、ほうじ茶の種類を変えることで、味わいに変化をつけることができます。定番であるほうじ茶はもちろん、香ばしい香りとまろやかな風味が特徴の玄米ほうじ茶や、深みのある味わいが魅力の抹茶ほうじ茶など、様々な種類があります。それぞれのほうじ茶が持つ独特の風味によって、ほうじ茶ハイの味わいも大きく変わりますので、色々な種類を試してみることをお勧めします。

次に、他の飲み物を加えることで、オリジナルのほうじ茶ハイを作ることができます。例えば、牛乳を加えれば、まろやかで優しい味わいのほうじ茶ミルクハイになります。牛乳のまろやかさがほうじ茶の香ばしさを包み込み、より一層深い味わいを生み出します。また、レモンを加えることで、爽やかな酸味が加わったほうじ茶レモンハイを楽しむことができます。レモンの酸味がほうじ茶の香ばしさを引き立て、さっぱりとした後味になります。他にも、柑橘系の果物やシロップ、スパイスなど、様々な材料を加えて、自分好みの味を探求するのも楽しみの一つです。

さらに、最近は手軽に作れるティーバッグを使った作り方も人気です。グラスにほうじ茶のティーバッグを入れ、焼酎、もしくはウォッカを注ぎます。数分間置いてほうじ茶の風味を引き出してから、冷えたほうじ茶を注げば完成です。急な来客時にも、温かいほうじ茶で割れば、ホットほうじ茶ハイとしても楽しめます。簡単に作ることができるので、気軽に試すことができます。

このように、ほうじ茶ハイは様々なアレンジが楽しめるお酒です。自分好みの味を見つけて、くつろぎの時間をより豊かなものにしてみてはいかがでしょうか。

ほうじ茶ハイと健康

ほうじ茶ハイは、香ばしい味わいとすっきりとした後味で人気のお酒ですが、健康面への影響も気になるところです。まず、ほうじ茶にはカフェインが少ないという点が挙げられます。カフェインは覚醒作用を持つため、就寝前に摂ると睡眠の質を落とすことがありますが、ほうじ茶ハイであればその心配は比較的少ないと言えるでしょう。夜にリラックスしたい時にも、罪悪感なく楽しめるお酒と言えるかもしれません。

また、ほうじ茶には抗酸化作用を持つ成分が含まれていると言われています。抗酸化作用とは、体内の活性酸素を除去する働きのことを指します。活性酸素は、老化や様々な病気の原因となる物質と考えられています。なので、ほうじ茶ハイを飲むことで、活性酸素による害を防ぎ、健康維持に役立つ可能性が期待できます。お茶の香ばしい香りは、リラックス効果を高める効果も期待できます。日々のストレスを和らげ、心身ともに健康な状態を保つ一助となるでしょう。

しかし、どんなお酒でも、飲み過ぎは健康を害することを忘れてはいけません。ほうじ茶ハイも例外ではありません。適量を守って楽しむことが大切です。「適量」とは、個人差がありますが、一般的には1日に1、2杯程度が良いでしょう。また、空腹時に飲むと、アルコールの吸収が早まり、悪酔いしやすくなります。食事と一緒に、もしくは食後に飲むように心がけましょう。栄養バランスの良い食事を摂ることも大切です。特に、野菜を使った料理と一緒にほうじ茶ハイを飲むと、食物繊維やビタミン、ミネラルなども一緒に摂取できるのでおすすめです。

ほうじ茶ハイは、健康への良い面と悪い面、両方の側面を持っています。正しく理解し、適量を心がけることで、美味しく健康的に楽しむことができるでしょう。

| メリット | デメリット | 注意点 |

|---|---|---|

| カフェインが少ないため、就寝前に飲んでも睡眠の質を落とす心配が少ない。 | 飲み過ぎは健康を害する。 | 1日に1、2杯程度を目安に適量を守る。 |

| 抗酸化作用を持つ成分が含まれており、老化や病気の原因となる活性酸素の除去に役立つ可能性がある。 | 空腹時を避け、食事と一緒に、もしくは食後に飲む。 | |

| お茶の香ばしい香りがリラックス効果を高める。 | 栄養バランスの良い食事を摂る。 |