ウイスキーの甘さの秘密:糖化の工程

お酒を知りたい

ウイスキーの原料って穀物ですよね?穀物って糖分がないのに、どうやってお酒になるんですか?

お酒のプロ

いい質問ですね。確かに穀物自体には糖分はほとんど含まれていません。ウイスキーを作るには、まず穀物に含まれるでんぷんを糖分に変える必要があります。この過程を『糖化』といいます。

お酒を知りたい

糖化…ですか。具体的にどんなことをするのですか?

お酒のプロ

大麦麦芽に含まれる特別な酵素を使って、でんぷんを糖に変えていきます。この酵素は糖化酵素と呼ばれ、ウイスキーの種類に限らず、ほぼすべてのモロミ作りに使われています。

糖化とは。

お酒の用語で「糖化」というものがあります。ウイスキーの原料は穀物ですが、穀物にはそのままでは糖分が含まれていません。穀物に含まれるでんぷんを糖分に変える作業が糖化です。この糖化は大麦の麦芽に含まれる、糖化を促す酵素の働きによって行われます。そのため、ウイスキーの種類に関係なく、ほぼすべての仕込みに使われる麦芽には、この糖化酵素を持つ大麦の麦芽が用いられています。

麦の甘みへの変化

お酒の原料となる麦は、そのままでは甘くありません。お菓子や飲み物に使われる砂糖のような甘みは、麦の中に隠されたデンプンから生まれます。デンプンは、麦が成長するために必要な栄養分を蓄えたものです。このデンプンを、私たちが味わえる甘みに変える工程が「糖化」です。糖化とは、デンプンを麦芽に含まれる酵素の力で、糖に変える作業のことです。

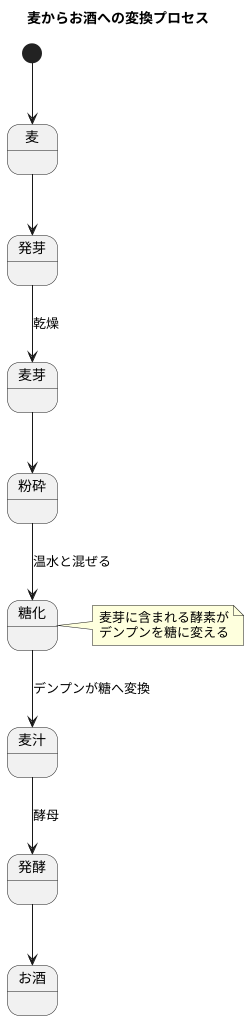

まず、麦を発芽させます。すると、麦の中に眠っていた酵素が目を覚まします。この酵素は、デンプンを分解して糖に変える力を持っています。発芽した麦を乾燥させたものが「麦芽」です。この麦芽を粉砕し、温水と混ぜ合わせます。すると、麦芽の中の酵素が活発に働き始め、デンプンをブドウ糖などの糖に変えていきます。この工程こそが糖化であり、麦の甘みを引き出す大切な作業です。

糖化によって麦汁は、ほんのりとした甘みを帯びます。この麦汁こそが、後の発酵の工程で酵母によってアルコールへと変化していくのです。糖化の進み具合によって、最終的に出来上がるお酒の味わいは大きく変わります。糖化が不十分だと、お酒の甘みが足りなくなったり、香りが薄くなったりすることがあります。反対に、糖化が進みすぎると、雑味が出てしまうこともあります。そのため、糖化の工程は、お酒造りの職人が長年の経験と技術を駆使して、慎重に進める必要があるのです。麦の甘みを引き出し、美味しいお酒へと繋げるために、糖化は欠かせない工程と言えるでしょう。

麦芽の力:酵素の働き

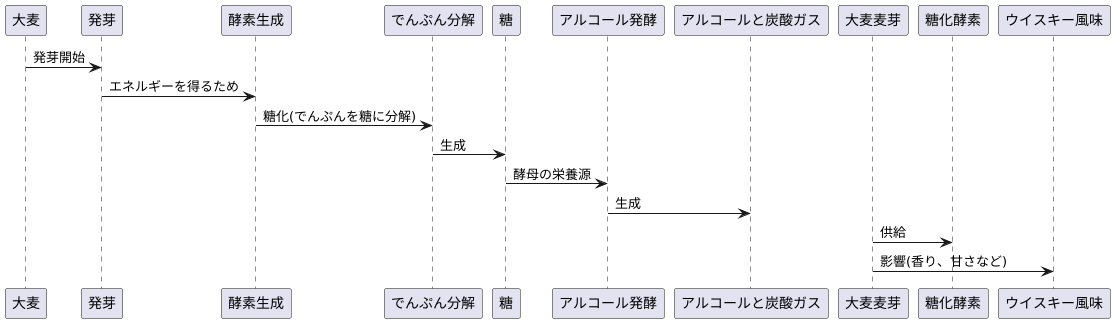

麦芽は、ウイスキーづくりにおいて欠かせない材料です。麦芽とは、大麦を発芽させたもので、この発芽の過程で驚くべき変化が起こります。大麦は発芽を始めると、自らの成長に必要なエネルギーを得るために、中に蓄えられていたでんぷんを分解しようとします。この時、大麦自身の中で特別なタンパク質が作られます。これが酵素です。

酵素は、まるで小さなハサミのように働きます。大きなでんぷん分子を、糖という小さな分子に切り分けていくのです。この、でんぷんを糖に変える工程が糖化と呼ばれ、ウイスキーづくりで最も重要な工程の一つです。糖は、後にアルコール発酵で酵母の栄養源となり、アルコールと炭酸ガスを生み出すもとになります。

ウイスキーの種類によっては、トウモロコシやライ麦など、大麦以外の穀物も原料として使われます。しかし、これらの穀物のでんぷんを糖に変えるためには、麦芽に含まれる酵素が不可欠です。そのため、ほとんどすべてのウイスキーづくりにおいて、大麦麦芽が糖化酵素の供給源として使われています。

大麦麦芽は、単に糖化酵素を供給するだけでなく、ウイスキーの風味にも大きな影響を与えます。麦芽の種類や焙煎具合によって、ウイスキーに独特の香りや味わいが生まれます。ナッツのような香ばしさ、カラメルのような甘さ、かすかな花の香りなど、麦芽の個性はウイスキーに複雑さと深みを与え、それぞれのウイスキーの個性を形作っているのです。まさに、麦芽はウイスキーの魂と言えるでしょう。

糖化の工程:温度と時間の管理

お酒造りの最初の段階、糖化工程では、穀物のデンプンを糖に変える作業を行います。まず、細かく砕いた穀物に温水を混ぜ合わせます。この時、麦芽に含まれる酵素の働きが重要になります。

この酵素は、まるで生きているかのように特定の温度帯で最も活発に働きます。そのため、温度管理が糖化工程の鍵を握ると言っても過言ではありません。一般的には、六十五度から七十度前後が最適な温度帯とされています。この温度帯を保つことで、酵素が効率よくデンプンを糖へと分解し、後の工程で必要となる糖分を十分に得ることができます。

適切な温度に加え、糖化にかける時間も重要です。糖化の時間が短すぎると、デンプンが十分に糖に変換されず、発酵に必要な糖分が不足してしまいます。結果として、出来上がるお酒のアルコール度数が低くなってしまいます。反対に、糖化の時間が長すぎると、雑味のもととなる成分が生じてしまい、お酒の風味を損ねてしまう可能性があります。

このように、糖化工程では温度と時間の微妙な調整が必要不可欠です。まるで料理人のように、経験と勘を頼りに最適な状態を見極め、高品質なお酒造りのための土台を築き上げていくのです。この緻密な管理こそが、芳醇な香りと深い味わいを生み出す秘訣と言えるでしょう。

| 項目 | 詳細 | 結果 |

|---|---|---|

| 穀物処理 | 細かく砕いた穀物に温水を混ぜる | |

| 酵素の働き | 麦芽に含まれる酵素がデンプンを糖に変える 特定の温度帯で最も活発に働く |

|

| 温度管理 | 65℃~70℃前後が最適 | 酵素が効率よくデンプンを糖へ分解 後の工程で必要となる糖分を十分に得る |

| 糖化時間 | 短すぎる | デンプンが十分に糖に変換されない 発酵に必要な糖分が不足 お酒のアルコール度数が低くなる |

| 長すぎる | 雑味のもととなる成分が生じる お酒の風味を損なう |

糖化の結果:麦汁の生成

麦芽の甘味を引き出す糖化工程を経て、黄金色の甘い液体、麦汁が誕生します。この麦汁こそが、後の発酵工程でアルコールへと姿を変える、いわばお酒の素となる大切な液体です。麦汁には、酵母の栄養源となる糖分が豊富に溶け込んでいます。この糖分の量は、麦芽の種類や糖化の方法によって左右されます。

例えば、ビール作りでよく使われる大麦麦芽だけを使った場合は、麦汁は透き通るような黄金色になり、麦芽特有の香ばしい香りが漂います。まるで蜂蜜のような甘い香りと、ほんのりとした穀物の風味が口の中に広がるでしょう。この麦芽の風味こそが、後のビールの味わいの土台となるのです。

一方、大麦麦芽だけでなく、ライ麦やトウモロコシなどの穀物を加えると、麦汁の色は黄金色から琥珀色、あるいはもっと濃い茶色へと変化します。風味も麦芽の香ばしさだけでなく、ライ麦のスパイシーさやトウモロコシの甘みなどが複雑に絡み合い、奥深いものとなります。

このように、糖化工程における穀物の種類や配合、温度や時間管理によって、麦汁の個性は大きく変わります。そして、この麦汁の個性が、最終的に出来上がるお酒の風味を決定づける重要な要素となるのです。糖化工程は、まさにお酒作りの土台となる工程と言えるでしょう。こうして作られた麦汁は、次の工程である発酵へと進み、酵母によってアルコールへと変換されていきます。

| 穀物の種類 | 麦汁の色 | 風味 |

|---|---|---|

| 大麦麦芽 | 黄金色 | 麦芽の香ばしさ、蜂蜜のような甘さ、穀物の風味 |

| 大麦麦芽 + ライ麦、トウモロコシなど | 琥珀色〜茶色 | 麦芽の香ばしさ、ライ麦のスパイシーさ、トウモロコシの甘みなど |

様々なウイスキー:糖化の違い

お酒作りにおいて、麦芽に含まれるでんぷんを糖に変える糖化の工程は、後の発酵に欠かせない重要な作業です。この糖化のやり方によって、ウイスキーの風味や味わいは大きく変化します。それぞれのウイスキーの種類によって、麦芽の種類や糖化の方法に違いがあり、それが個性豊かな風味を生み出す秘密となっています。

スコッチウイスキーのように伝統的な製法を守るウイスキーでは、麦芽に含まれる酵素だけを使い、時間をかけて糖化を行います。この製法は、何世代にもわたって受け継がれてきたもので、スコッチウイスキー独特のスモーキーで複雑な風味の土台を築いています。麦芽由来の酵素は穏やかに作用するため、じっくりと時間をかけて糖化を進めることで、麦の風味を最大限に引き出すことができます。

一方、アメリカンウイスキーなど、比較的新しいウイスキーでは、麦芽以外の穀物のでんぷんを糖に変えるために、様々な種類の酵素を使うことが認められています。これにより、糖化の速度が上がり、大量生産が可能になります。また、使用する穀物の種類や配合比率を変えることで、バーボンやライウイスキーなど、様々な風味のウイスキーを生み出すことができます。

糖化の温度管理も風味に大きな影響を与えます。高い温度で糖化を行うと、短時間で多くの糖が生成されますが、同時に雑味も生じやすくなります。逆に低い温度でじっくりと時間をかけることで、より繊細で洗練された風味のウイスキーが生まれます。それぞれのウイスキーの個性を出すため、最適な温度帯が経験的に定められています。

このように、糖化の工程における酵素の種類、温度、時間といった様々な要素が、ウイスキーの風味を決定づける重要な役割を果たしています。ウイスキーの世界は奥深く、糖化の工程一つとっても、実に様々な方法があります。ウイスキーを飲む際には、その製法の違いにも思いを馳せてみると、より一層味わい深く楽しめるでしょう。

| ウイスキーの種類 | 酵素 | 糖化時間 | 生産量 | 風味 |

|---|---|---|---|---|

| スコッチウイスキー | 麦芽由来の酵素 | 長い | 少量 | スモーキーで複雑 |

| アメリカンウイスキー (バーボン、ライウイスキーなど) |

様々な酵素 | 短い | 大量 | 様々 |

奥深い糖化の世界:探求の価値

糖化とは、麦芽に含まれるでんぷんを糖に変える工程です。麦芽に温水を混ぜることで、麦芽に含まれる酵素が活性化し、でんぷんを糖に分解していきます。この糖が、後の発酵工程で酵母によってアルコールへと変換されるため、糖化は酒造りの最初の重要な段階と言えるでしょう。

一見単純な工程に見えますが、糖化は奥深い世界です。まず、酵素の種類と働きが重要です。麦芽には様々な酵素が含まれており、それぞれ異なる温度で最も活発に働きます。例えば、でんぷんを分解する酵素の中でも、α-アミラーゼとβ-アミラーゼは特に重要で、それぞれ働く温度帯が違います。α-アミラーゼは高温で、β-アミラーゼは低温でよく働きます。これらの酵素の働きをうまく調整することで、発酵に適した糖の組成を作り出すことができます。

さらに、糖化の温度と時間も風味に大きく影響します。高温で短時間糖化を行うと、複雑な風味を持つ糖が多く生成されます。一方、低温で長時間糖化を行うと、すっきりとした甘さの糖が生成されます。このように、温度と時間を調整することで、最終的なお酒の風味を調整することができるのです。

また、麦汁の組成も重要な要素です。麦芽の種類や焙煎度合いによって、麦汁に含まれるでんぷんの量や質が変化します。これにより、生成される糖の種類や量も変化し、お酒の風味に影響を与えます。

このように、糖化は酵素の種類や働き、温度や時間、麦汁の組成など、多くの要素が複雑に絡み合った工程です。職人たちは長年の経験と技術を駆使し、これらの要素を緻密に調整することで、それぞれの蒸留酒に独特の風味を与えています。糖化工程への理解を深めることで、お酒の味わいに対する認識が変わり、より深く楽しめるようになるでしょう。それぞれの銘柄が持つ個性を、糖化の観点から味わってみると、新たな発見があるかもしれません。

| 要素 | 詳細 | 影響 |

|---|---|---|

| 酵素 | 麦芽に含まれる。α-アミラーゼ(高温)、β-アミラーゼ(低温)など種類によって最適温度が異なる。 | 生成される糖の組成、ひいては発酵に影響。 |

| 温度 | 高温短時間:複雑な風味、低温長時間:すっきりとした甘さ | お酒の風味 |

| 時間 | 高温短時間:複雑な風味、低温長時間:すっきりとした甘さ | お酒の風味 |

| 麦汁の組成 | 麦芽の種類や焙煎度合いによってでんぷんの量や質が変化 | 生成される糖の種類や量、お酒の風味 |