麹造りの仕舞い仕事:麹の出来を左右する最終工程

お酒を知りたい

先生、『仕舞い仕事』ってよくわからないんですけど、教えてもらえますか?

お酒のプロ

そうだね。『仕舞い仕事』は麹造りの大切な工程の一つだよ。簡単に言うと、麹菌の活動を整えて、お酒の品質を良くするために必要な作業なんだ。

お酒を知りたい

麹菌の活動を整えるって、具体的にはどんなことをするんですか?

お酒のプロ

仲仕事の後、麹の温度が上がりすぎないように、全体を混ぜて温度を均一にするんだ。そして、水分を調整するために蒸米を広げて畝(うね)のような溝を作るんだよ。これで麹菌の活動が安定するんだね。

仕舞い仕事とは。

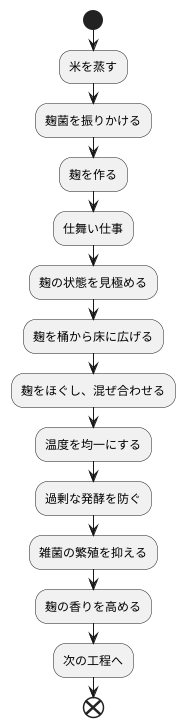

お酒造りの作業工程の中で、「仕舞い仕事」という作業があります。これは麹造りの段階の一つで、麹菌を育てる作業である「仲仕事」の後に行います。麹の温度を一定にし、全体を混ぜ合わせます。そして、水分を調整するために蒸した米を広げ、畝のような溝を作ります。

はじめに

お酒造りは、まず米を蒸すところから始まります。蒸した米に麹菌を振りかけることで麹を作ります。この麹は、お酒造りにおいて心臓のような役割を果たします。麹は、米に含まれるでんぷんを糖に変えるからです。この糖が、のちにアルコールへと変わっていきます。良いお酒を造るためには、質の良い麹が不可欠です。麹の良し悪しを決めるのが「麹造り」です。麹造りの最後の仕上げの工程を「仕舞い仕事」と呼びます。この仕舞い仕事が、麹の品質を左右する大変繊細で重要な作業なのです。

仕舞い仕事は、麹の状態をしっかりと見極めることから始まります。麹の温度や水分量、菌の繁殖具合などを丁寧に確認し、適切な状態へと導いていきます。具体的には、麹を大きな桶から、むしろを敷いた床に薄く広げます。そして、麹を丁寧にほぐし、空気を含ませながら混ぜ合わせていきます。この作業によって、麹の温度を均一にし、過剰な発酵を防ぎます。また、雑菌の繁殖を抑え、麹の香りを高める効果もあります。仕舞い仕事は、蔵人たちが長年の経験と勘を頼りに、麹と対話しながら行う、まさに職人技とも言える作業です。麹の状態は刻一刻と変化するため、その変化を見逃さず、適切な処置を施すことが重要です。

仕舞い仕事が終わった麹は、いよいよお酒造りの次の工程へと進みます。仕舞い仕事によって丁寧に仕上げられた麹は、豊かな香りと深い味わいを持つお酒を生み出すための大切な基盤となります。仕舞い仕事は、まさに美味しいお酒造りのための、縁の下の力持ちと言えるでしょう。

仕舞い仕事とは

酒造りにおいて、麹は酒の味わいを左右する肝心要のものです。その麹造りの最終段階に行われるのが、仕舞い仕事と呼ばれる工程です。仕舞い仕事とは、麹菌の増殖具合を調整し、出来上がった麹の質を均一に保つための大切な作業です。麹の良し悪しは、酒の出来を左右すると言っても過言ではありません。仕舞い仕事はまさに、麹造りの最終仕上げであり、職人の経験と技量が問われる工程です。

仕舞い仕事はおもに二つの作業から成り立ちます。一つ目は、麹全体を混ぜ合わせる作業です。麹は、蒸した米に麹菌を植え付けて作られますが、麹菌は周りの温度や湿度に敏感に反応するため、場所によって繁殖具合にばらつきが生じることがあります。そこで、麹全体を丁寧に混ぜ合わせることで、温度ムラをなくし、麹菌の繁殖を均一にします。この作業は、麹の温度上昇を抑え、雑菌の繁殖を防ぐ役割も担っています。

二つ目は、蒸米の表面に筋をつける作業です。これは、畝立てと呼ばれる作業で、麹の水分量を調整するために欠かせません。仕込み水を加える際に、蒸米の表面に筋を付けておくことで、水分が麹全体に均一に行き渡るようにします。麹の水分量は、麹菌の繁殖に大きく影響するため、適切な水分量を保つことが重要です。

仕舞い仕事は、麹の温度と水分を細かく調整することで、麹菌の繁殖を制御し、安定した品質の麹を作り出すための重要な作業です。長年の経験に基づく職人の勘と繊細な技術によって、酒造りの要となる麹の質が決まるのです。まさに、酒造りの根幹を支える、仕舞い仕事と言えるでしょう。

| 工程 | 作業内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 仕舞い仕事 | 麹全体を混ぜ合わせる |

|

| 蒸米の表面に筋をつける(畝立て) | 仕込み水を加える際に、水分が麹全体に均一に行き渡るようにする |

仲仕事からの流れ

酒造りの工程において、蒸し米に麹菌を振りかけた後の作業を「仲仕事」と呼びます。これは、麹蓋と呼ばれる容器の中で行われる、仕込みの途中の工程にあたります。この仲仕事は、麹菌にとって最適な環境を維持し、繁殖を促すための重要な作業です。

まず、麹菌は蒸し米の中で繁殖しますが、繁殖が進むにつれて熱が発生し、麹の温度が上がっていきます。そのまま放置すると、麹菌にとって暑すぎる環境となり、繁殖が止まってしまうばかりか、雑菌が繁殖する可能性も出てきます。そこで、麹の温度を適切な範囲に保つために、麹をほぐしたり、天地返しのように上下を入れ替えたり、薄く広げたりといった作業を行います。これを「切り返し」と呼び、数回に分けて行います。

切り返しを行う際には、麹の状態を五感で確認することが重要です。麹の温度や香りはもちろんのこと、見た目や手触りなども確認することで、麹菌の繁殖具合を把握し、次の作業を判断します。例えば、麹の温度が高すぎる場合は、より丁寧にほぐし、薄く広げることで温度を下げる工夫をします。逆に、温度が低い場合は、厚めに積み重ねて保温するなどの対応が必要です。

この仲仕事によって、麹菌は蒸し米全体に均一に広がり、盛んに繁殖していきます。蒸米全体が麹菌で覆われ、白く美しい見た目になれば、仲仕事の完了です。この仲仕事が適切に行われれば、酒造りの成功に大きく近づきます。そして、この仲仕事の後に、麹の繁殖を最終調整する仕舞い仕事へと移行するのです。仕舞い仕事は、いわば麹造りの仕上げの工程であり、仲仕事で活発に繁殖した麹菌の活動を適切に調整し、安定させるための重要な作業と言えるでしょう。

| 工程 | 作業内容 | 目的 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 仲仕事 | 麹蓋の中で、麹菌の繁殖を促す作業。切り返し(麹をほぐし、天地返し、薄く広げる)を数回行う。 | 麹菌にとって最適な環境を維持し、繁殖を促す。 | 麹の温度、香り、見た目、手触りなどを五感で確認し、麹菌の繁殖具合を把握する。温度が高すぎる場合は薄く広げ、低い場合は厚めに積み重ねる。 |

| 仕舞い仕事 | 麹の繁殖を最終調整する。 | 活発に繁殖した麹菌の活動を適切に調整し、安定させる。 | 麹造りの仕上げの工程。 |

温度管理の重要性

酒造りにおいて、麹造りは酒の味わいを左右する重要な工程であり、この麹造りの工程で特に大切なのが温度管理です。麹とは、蒸した米に麹菌を繁殖させたもので、お酒造りに欠かせない糖分を作り出す役割を担います。この麹菌は生き物であり、温度変化に非常に敏感です。そのため、麹菌が活発に活動し、良質な麹となるためには、細やかな温度調整が必要不可欠です。

麹を造る際に行う「仕舞い仕事」では、麹全体を注意深くかき混ぜることで、麹の温度ムラをなくし、全体を均一な温度に保ちます。もし、温度が高すぎると、麹菌は死んでしまい、逆に温度が低すぎると麹菌の繁殖が遅れ、十分な糖分を生み出すことができません。麹の状態は刻一刻と変化するため、常に気を配り、臨機応変に温度を調整していく必要があります。

蔵人たちは、麹の温度を管理するために、様々な工夫を凝らしています。温度計を用いてこまめに温度を測るのはもちろんのこと、手のひらで麹の温度を直接感じ取ったり、麹の香りを嗅ぎ分けたりすることで、麹菌の活動状態を把握します。長年培ってきた経験と勘を頼りに、最適な温度を見極め、高品質な麹を造り上げるのです。まさに、熟練の蔵人たちの技と経験が、美味しいお酒を生み出すための重要な鍵と言えるでしょう。

| 工程 | 目的 | 温度管理の重要性 | 蔵人の工夫 |

|---|---|---|---|

| 麹造り | 酒の味わいを左右する | 麹菌の活動に最適な温度を維持する必要がある | 温度計、手の感触、香り |

| 仕舞い仕事 | 麹の温度ムラをなくし、均一な温度に保つ | 高すぎると麹菌が死滅、低すぎると繁殖が遅れる | 経験と勘 |

水分調整と畝立て

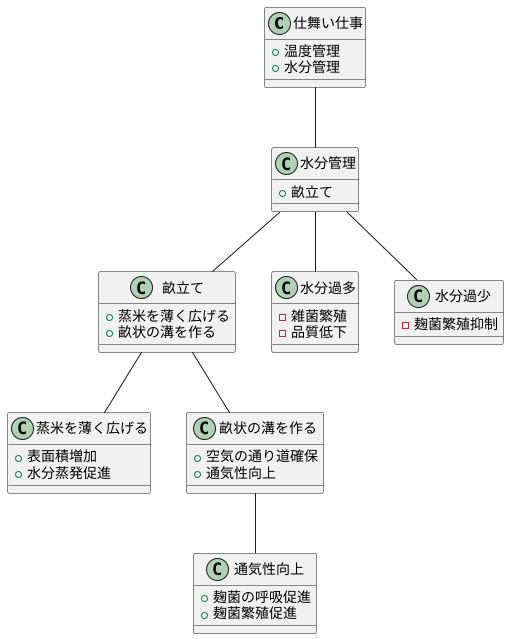

酒造りにおいて、蒸した米に麹菌を繁殖させる工程である麹作りは、繊細な作業が求められます。特に、麹を寝かせて繁殖を促す「仕舞い仕事」では、温度管理と並んで水分管理が重要です。麹の水分量が適切でなければ、望ましい状態の麹は出来上がりません。水分が多すぎると、麹菌だけでなく雑菌も繁殖しやすくなり、酒の品質に悪影響を及ぼします。反対に、水分が少なすぎると、麹菌の繁殖自体が抑制され、十分な量の麹を得ることができません。

そこで、「仕舞い仕事」では、「畝立て」という作業を行います。蒸米を厚く積み重ねたままにしておくと、内部の水分が蒸発しにくく、麹菌の繁殖も均一になりません。畝立ては、蒸米を薄く広げ、畝状の溝を作る作業です。畝を作ることで、蒸米の表面積が大きくなり、余分な水分を蒸発させることができます。同時に、畝と畝の間にできた溝は、空気の通り道となり、麹全体に通気性が生まれます。新鮮な空気が麹に行き渡ることで、麹菌の呼吸が促され、より活発に繁殖していくのです。

このように、畝立ては、蒸米の水分量を適切な状態に保ち、麹菌の健全な繁殖を促すために欠かせない作業です。仕舞い仕事全体で見ても、温度管理と並んで重要な作業と言えるでしょう。適切な水分量を保つことで、雑菌の繁殖を抑え、麹菌がしっかりと繁殖し、良質な麹へと繋がっていくのです。

仕舞い仕事後の展開

麹造りの最終段階である仕舞い仕事が終わると、いよいよ「出麹(でこうじ)」という工程に移ります。仕舞い仕事とは、麹菌が米の内部までしっかりと繁殖するように、温度と湿度を細かく調整しながら麹を育てる作業です。出麹とは、麹室(こうじむろ)で大切に育てられた麹を、外の空気に触れさせて冷ます作業のことを指します。麹菌は高温多湿の環境を好むため、繁殖が進むにつれて熱を発します。そのまま放置すると、麹菌が自ら出した熱で蒸されてしまい、品質が落ちてしまいます。そこで、麹菌の活動が活発になりすぎた際には、温度が上がりすぎないよう注意深く調整を行い、適切なタイミングで麹室から麹を取り出します。

麹室から取り出された麹は、広々とした場所に移され、丁寧に広げられます。こうして麹同士が重ならないようにすることで、全体を均一に冷ますことができます。冷やす際には、時折優しくかき混ぜながら、麹の温度を下げていきます。この冷却作業によって、麹菌の活動はゆっくりと停止していきます。麹菌の活動が止まることで、それ以上麹が変化することを防ぎ、安定した品質を保つことができるのです。

こうして出来上がった麹は、いよいよお酒造りの次の工程へと使われます。仕舞い仕事と出麹は、一見地味な作業に思えるかもしれません。しかし、これらの作業の出来栄えが、最終的なお酒の味わいを大きく左右すると言っても過言ではありません。仕舞い仕事でしっかりと麹菌を育て、出麹で適切に活動を停止させることで、初めて良質な麹が出来上がります。杜氏(とうじ)は、長年の経験と知識に基づき、その年の気候や米の状態を見極めながら、一つ一つ丁寧に作業を進めていきます。美味しいお酒を生み出すための、まさに縁の下の力持ちと言えるでしょう。

| 工程 | 説明 | 目的 |

|---|---|---|

| 仕舞い仕事 | 麹菌が米の内部まで繁殖するように、温度と湿度を細かく調整しながら麹を育てる。 | 麹菌を十分に繁殖させる。 |

| 出麹 | 麹室で育てられた麹を、外の空気に触れさせて冷ます。時々かき混ぜる。 | 麹菌の活動を停止させ、品質を安定させる。 |