日本酒造りの鍵、種もやしとは?

お酒を知りたい

先生、「種もやし」って、お酒の用語で出てきましたけど、どういう意味ですか?野菜のもやしと関係あるんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。お酒造りで使う「種もやし」は、野菜のもやしとは全く関係ないよ。お酒の原料となるお米に繁殖させる麹菌(こうじきん)の、いわば「種」のようなものなんだ。この麹菌が繁殖するときに、胞子と呼ばれるものが発芽するんだけど、その胞子を供給するのが種もやしだよ。

お酒を知りたい

なるほど。つまり、麹菌を増やすための種みたいなものってことですね。でも、どうして「もやし」っていう名前なんですか?

お酒のプロ

そうだね。麹菌が繁殖して増えていく様子が、まさに「芽が生えて育つ=もやし」のようだから、そういう名前になったと言われているんだよ。

もやしとは。

お酒造りで使う言葉に「もやし」というものがあります。お酒のもとになる麹(こうじ)を作るには、麹菌(こうじきん)を増やす必要があります。麹菌は胞子(ほうし)と呼ばれる種のようなものから芽が出て増えていきます。この胞子を供給する役目を果たすのが種麹(たねこーじ)で、種もやしとも言います。

麹作りの大切な一歩

日本酒作りにおいて、麹は酒の味わいを左右する重要な役割を担っています。麹とは、蒸した米に麹菌を繁殖させたものです。この麹菌の働きによって、米に含まれるデンプンが糖に変わり、その糖を酵母がアルコールへと変えることで、日本酒が出来上がります。つまり、麹なくしては日本酒は生まれないと言えるでしょう。

この麹作りにおける最初の段階、麹菌の繁殖を促すために欠かせないのが種麹、別名種もやしです。種もやしは、麹菌を育てるための苗床のようなもので、種もやしの質が麹の質、ひいては日本酒の味わいに大きく影響します。良質な種もやしからは活発な麹菌が育ち、米のデンプンを効率よく糖に変えてくれます。逆に質の悪い種もやしからは、十分な働きができない麹菌しか育たず、結果として出来上がる日本酒の風味も損なわれてしまうのです。

種もやし作りは、まず蒸した米に胞子の形で存在する麹菌を付着させることから始まります。その後、温度や湿度を細かく管理しながら麹菌を繁殖させていきます。この過程では、麹菌が均一に繁殖するように、米を定期的に混ぜ合わせる作業も必要です。まさに、麹職人の経験と技術が試される繊細な作業と言えるでしょう。

麹作りは酒造りの心臓部と例えられますが、種もやし作りはその心臓部を動かすための最初の鼓動、いわば生命の源と言えるでしょう。 だからこそ、酒蔵では種もやし作りに細心の注意を払い、伝統的な技法を守りながら、より質の高い種もやし作りに励んでいるのです。

種もやしの役割

酒造りにおいて、麹はなくてはならない存在です。蒸した米に麹菌を繁殖させた麹は、米のデンプンを糖に変える働きを担い、この糖が酵母の働きでアルコールへと変わっていきます。この麹造りの最初の段階で重要な役割を果たすのが「種もやし」です。種もやしとは、麹菌の胞子を純粋培養し、増やした物を指します。麹菌の胞子とは、言わば植物の種のようなものです。この胞子が蒸米の上で芽を出し、根のような菌糸を伸ばして成長していくことで麹となります。

種もやし作りは、まず胞子を採取するところから始まります。胞子は空気中にも存在しますが、酒造りに適した特定の種類の麹菌を純粋な状態で確保するために、厳密な管理の下で培養されます。適切な温度や湿度で胞子を繁殖させ、質の高い種もやしを作ることが重要です。種もやしに含まれる胞子の量が多いほど、蒸米全体に麹菌が繁殖しやすくなります。また、胞子の活力が強いほど発芽や成長が順調に進み、質の高い麹となります。さらに、他の菌が混ざっていない純粋な種もやしを使うことで、雑菌の繁殖による腐敗や異臭の発生を防ぐことができます。

このように、種もやしの質は麹の出来に直結し、ひいては日本酒の味わいを大きく左右します。良質な種もやしは、日本酒の香りの豊かさや味わいの深み、そして品質の安定につながります。そのため、酒蔵では種もやしの選定や管理に細心の注意を払い、伝統的な技と最新の技術を駆使して、それぞれの酒蔵の個性を表現する日本酒造りに励んでいます。種もやしは、まさに日本酒造りの出発点と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 麹 | 蒸した米に麹菌を繁殖させたもの。米のデンプンを糖に変える。 |

| 種もやし | 麹菌の胞子を純粋培養し増やしたもの。麹造りの最初の段階で重要な役割を果たす。 |

| 胞子 | 麹菌の種のようなもの。蒸米の上で発芽し、菌糸を伸ばして成長し麹となる。 |

| 種もやし作り | 胞子を採取し、適切な温度と湿度で繁殖させる。 |

| 種もやしの質の重要性 | 胞子の量が多いほど麹菌が繁殖しやすく、活力が強いほど質の高い麹となる。純粋な種もやしは雑菌の繁殖を防ぐ。 |

| 良質な種もやしの効果 | 日本酒の香りの豊かさ、味わいの深み、品質の安定につながる。 |

種もやしの種類

酒造りには欠かせない麹を作るための種麹、いわば麹の種となるものには、大きく分けて二種類あります。胞子のみで構成された胞子種麹と、蒸米で胞子を育てた散麹です。

まず、胞子種麹について説明します。胞子種麹は、麹菌の胞子だけを集めたもので、いわば純粋な種菌です。そのため、他の菌が混ざる心配が少なく、安定した品質の麹を作ることができます。雑菌が混ざると、目指す酒質とは異なる味わいの酒になってしまうため、種麹の純粋性は非常に重要です。また、胞子種麹は保存性が高いという利点もあり、多くの酒蔵で利用されています。

次に、散麹について説明します。散麹は、蒸米に麹菌の胞子を植え付けて育てたものです。麹菌は蒸米のデンプンを栄養にして成長するため、胞子種麹に比べて麹菌の活動が活発になります。蒸米で麹菌を育てることで、種麹を作るのにかかる時間全体の製造期間を短縮できるという大きな利点があります。また、散麹は蒸米全体に麹菌が繁殖しているため、麹の出来上がりが均一になりやすいという特徴も持っています。

このように、胞子種麹と散麹はそれぞれ異なる特徴を持っています。酒蔵では、それぞれの特性を理解し、目指す酒質、製造工程の都合、蔵の規模などを考慮して、最適な種麹を選択しています。例えば、華やかな香りを目指す場合は、麹菌の活動が活発な散麹を使うことが多いです。一方、落ち着いた味わいを求める場合は、安定した品質の胞子種麹が選ばれる傾向にあります。このように、小さな種麹にも酒造りの奥深さが詰まっているのです。

| 項目 | 胞子種麹 | 散麹 |

|---|---|---|

| 構成 | 麹菌の胞子のみ | 蒸米で胞子を育てたもの |

| 純粋性 | 高い(他の菌が混じる心配が少ない) | 胞子種麹ほどではない |

| 品質 | 安定している | 均一になりやすい |

| 保存性 | 高い | 胞子種麹ほどではない |

| 麹菌の活動 | 散麹に比べて低い | 活発 |

| 製造期間 | 散麹に比べて長い | 短い |

| 目指す酒質 | 落ち着いた味わい | 華やかな香り |

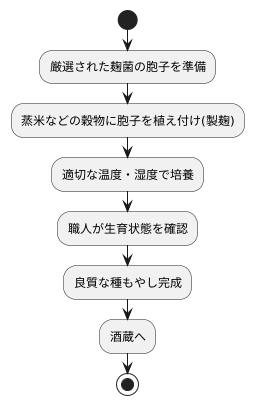

種もやしの作り方

酒造りの第一歩は、良い酒母(しゅぼ)造りから始まります。酒母造りに欠かせないのが、種もやしと呼ばれる麹菌です。麹菌は、蒸した米などの穀物に生育し、デンプンを糖に変える力を持つ、いわば酒造りの立役者と言えるでしょう。この麹菌を純粋培養し、増やしたのが種もやしです。

種もやしの製造は、非常に繊細な作業で、高度な技術と経験が必要です。まず、厳選された純粋培養の麹菌の胞子を用意します。この胞子は、まるで種のようなもので、大切に保管されています。次に、蒸した米などの穀物に、この胞子を丁寧に植え付けます。これを「製麹(せいぎく)」と言い、種もやし作りの要となる工程です。

胞子を植え付けた後は、適切な温度と湿度に保たれた専用の室(むろ)で培養します。麹菌が活発に活動できるよう、室の環境管理は徹底的に行われます。温度や湿度が少しでもずれると、麹菌の生育に悪影響が出たり、雑菌が繁殖してしまうため、常に細心の注意が必要です。

麹菌の生育状態は、職人が五感を駆使して見極めます。麹菌の育ち具合を、色や香り、手触りなどで確認し、最適なタイミングで培養を止めます。経験豊富な職人の技が、良質な種もやしを作る上で不可欠なのです。こうして丹念に作られた種もやしは、雑菌の混入を防ぐために厳重に管理され、酒蔵へと届けられます。そして、いよいよ酒母造りが始まるのです。種もやしは、まさに酒造りの心臓部と言えるでしょう。

種もやしの未来

近年、酒造りの要となる種もやし作りにおいて、目覚ましい進歩が見られています。これまで職人の経験と勘に頼るところが大きかった種もやし作りですが、科学的な知見に基づいた製造技術が確立されつつあります。これにより、高品質で安定した種もやしが、一年を通して供給できるようになりました。

安定した種もやし作りは、酒の品質向上に直結します。雑菌の繁殖を抑え、目指す酒質に合った、健全で力強い麹菌を育てることができるからです。これは、酒蔵にとって大きなメリットであり、酒造りの効率化や安定化にも繋がります。

さらに、遺伝子工学を用いた革新的な研究も進んでいます。麹菌の遺伝子を操作することで、これまでにない香りや味わいを生み出す麹菌の開発が期待されています。例えば、華やかな香りを強調した吟醸香を高める麹菌や、特定の味わいを引き出す麹菌など、様々な可能性が秘められています。これにより、日本酒の風味はより多様化し、消費者の好みに合わせた様々な種類の日本酒が楽しめるようになるでしょう。

種もやしは、日本酒造りの土台となる重要な要素です。種もやしの品質が日本酒の品質を左右すると言っても過言ではありません。高品質な種もやしは、酒母造りや醪造りにおいて、安定した発酵を促し、雑菌の繁殖を防ぎ、酒質の向上に貢献します。

このように、種もやしの研究開発は、日本酒の未来を大きく左右する重要な役割を担っています。これからも、科学技術と伝統の技を融合させながら、日本酒文化のさらなる発展に貢献していくことでしょう。

| 種もやし作りの進歩 | 効果 | 日本酒への影響 |

|---|---|---|

| 科学的知見に基づいた製造技術の確立 | 高品質で安定した種もやしの一年を通した供給 | 酒質向上、効率化、安定化 |

| 雑菌繁殖の抑制 | 健全で力強い麹菌の育成 | 酒質向上 |

| 遺伝子工学を用いた麹菌の開発 | 新しい香りや味わいの創出 | 風味の多様化、消費者ニーズへの対応 |

| 高品質な種もやし | 安定した発酵、雑菌繁殖の防止 | 酒質向上 |

まとめ

日本酒は、米、水、そして麹から生まれる、日本の伝統的な醸造酒です。その製造工程において、麹の出来栄えは酒の味わいを大きく左右します。麹とは、蒸した米に麹菌を繁殖させたもので、日本酒造りになくてはならない存在です。そして、この麹菌の繁殖を担うのが、種もやしと呼ばれる、いわば麹菌の苗床です。

種もやしは、蒸した米に胞子を植え付けることで作られます。麹菌が米粒全体にしっかりと根を張り、均一に繁殖するために、種もやしの品質管理は非常に重要です。温度や湿度を細かく調整し、麹菌の生育に最適な環境を維持しなければなりません。その管理方法は酒蔵によって異なり、長年培ってきた経験と技術が活かされています。種もやしの良し悪しは、麹の出来、ひいては日本酒の香りと味わいに直結するため、杜氏たちは種もやしの選定や管理に細心の注意を払っているのです。

種もやしの製造には、高度な技術と経験が必要です。麹菌の種類や米の状態、そして気候条件など、様々な要素を考慮しながら、最適な方法を見極める必要があります。これは、一朝一夕にできるものではなく、日本の伝統的な酒造りの知恵と技の結晶と言えるでしょう。小さな種もやしの中に、日本酒造りの奥深い世界が広がっており、職人のたゆまぬ努力とこだわりが詰まっているのです。

日本酒を嗜む際には、原料である米や水だけでなく、麹、そしてその源である種もやしの存在にも思いを馳せてみてください。日本酒の奥深い味わいをより一層楽しむことができるはずです。また、酒蔵を訪れ、種もやし作りを見学する機会があれば、日本酒への理解がより深まるでしょう。小さな粒の中に秘められた、日本酒造りの奥深さを知れば、その魅力を再発見することでしょう。