知られざる特定低品位米の世界

お酒を知りたい

先生、「特定低品位米」ってよくわからないんですけど、教えてもらえますか?

お酒のプロ

はい。「特定低品位米」とは、簡単に言うとお米のランクの中で低いランクのお米のことです。普通のお米より品質が劣るため、国が管理しているんだよ。

お酒を知りたい

品質が劣るって、どういうことですか?食べられないんですか?

お酒のプロ

食べられるものもあるけれど、見た目が悪かったり、割れていたり、粒が小さかったりするお米が多いんだ。だから、そのままご飯として売るよりも、お酒やお菓子の原料として使われることが多いんだよ。そして、このお米を国以外の人に売る時は、許可が必要なんだ。

特定低品位米とは。

お米に関する言葉で『特定低品位米』というものがあります。これは、お米の検査で基準に満たなかったお米の種類の一つです。このお米を国の機関以外に売る場合は、食糧事務所の責任者の許可が必要になります。

低いお米とは

私たちが日々口にするお米には、実は様々な等級があります。普段スーパーなどで目にするお米は、一定の品質基準をクリアしたものばかりです。しかし、お米の出来は自然条件に左右されるため、どうしても毎年同じ品質を保つことは難しいのです。例えば、日照不足が続いたり、長雨が続いたり、台風が直撃したりすると、お米の生育に大きな影響が出ます。収穫されたお米の中には、国の定めた品質基準に満たないものが出てきてしまいます。このようなお米は「規格外米」と呼ばれ、様々な形で活用されています。

規格外米の中でも、「特定低品位米」と呼ばれるお米があります。これは、特に品質が低いと判断されたお米のことです。具体的には、米粒が割れていたり、変色していたり、未熟なまま収穫された米粒が混ざっていたりといった特徴が見られます。見た目の美しさや、炊き上がった時の食感が劣るため、一般的に私たちが購入するお米のように袋詰めされて販売されることは稀です。では、このようなお米はどこへ行くのでしょうか?家畜の飼料として使われたり、米粉や加工食品の原料として姿を変えたり、様々な形で私たちの生活を支えているのです。

品質が低いと聞くと、安全性に不安を感じる方もいるかもしれません。しかし、特定低品位米だからといって、食べても安全ではないというわけではありません。あくまで見た目や食味に関する基準を満たしていないだけで、きちんと処理されれば、私たちが食べるお米と同様に食べることができます。農家の方々は、丹精込めて育てたお米を無駄にすることなく、様々な方法で活用しようと努力を重ねています。私たちも、お米の等級や品質について理解を深め、食料を大切にする心を育んでいきたいものです。

| 等級 | 特徴 | 用途 |

|---|---|---|

| 一般米 | 一定の品質基準をクリア | スーパーなどで販売 |

| 規格外米 | 国の定めた品質基準に満たない | 様々な形で活用 |

| 特定低品位米 | 米粒が割れている、変色している、未熟な米粒が混ざっているなど | 家畜の飼料、米粉や加工食品の原料 |

管理のしくみ

食卓に並ぶお米は、安全で安定した供給が求められます。それを支える仕組みの一つとして、特定低品位米と呼ばれるお米の管理があります。これは、普段私たちが口にする規格外米とは異なり、より厳格な管理体制の下に置かれています。

このお米は、国が定めた品質基準を満たしていないものの、家畜の飼料用や加工用として利用されています。もしも凶作などで食糧が不足した場合、国は備蓄しているこのお米を食用に回すことができます。そのため、品質や量を常に把握し、適切に管理することが重要です。

特定低品位米の流通は、国の許可なく行うことはできません。国以外の誰かに販売するには、食糧事務所長の承認が必要です。これは、このお米が本来の用途以外、例えば私たちが食べるお米に不正に混ぜられることを防ぐためです。もし、管理がずさんになれば、食の安全が脅かされる可能性があります。流通経路を制限することで、こうした事態を未然に防ぎ、安全な食生活を守っているのです。

また、この厳格な管理体制は、特定低品位米の生産から流通までのすべての過程を透明化することにも役立ちます。誰が、いつ、どれだけの量を生産し、どこに送ったのかが明確になることで、不正を抑制し、適正な管理を実現しています。

このように、一見普段の生活とは関係ないように思える特定低品位米の管理体制ですが、私たちの食の安全と安定供給を支える重要な役割を担っていると言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 国が定めた品質基準を満たしていないお米。家畜飼料用や加工用として利用。凶作時には食用にも転用可能。 |

| 管理体制 | 厳格な管理体制下。国の許可なき流通は禁止。販売には食糧事務所長の承認が必要。生産から流通まで透明化。 |

| 流通制限の目的 | 本来の用途以外への不正利用(食用米への混入など)防止、食の安全確保。 |

| 重要性 | 食の安全と安定供給を支える重要な役割。 |

有効な活用法

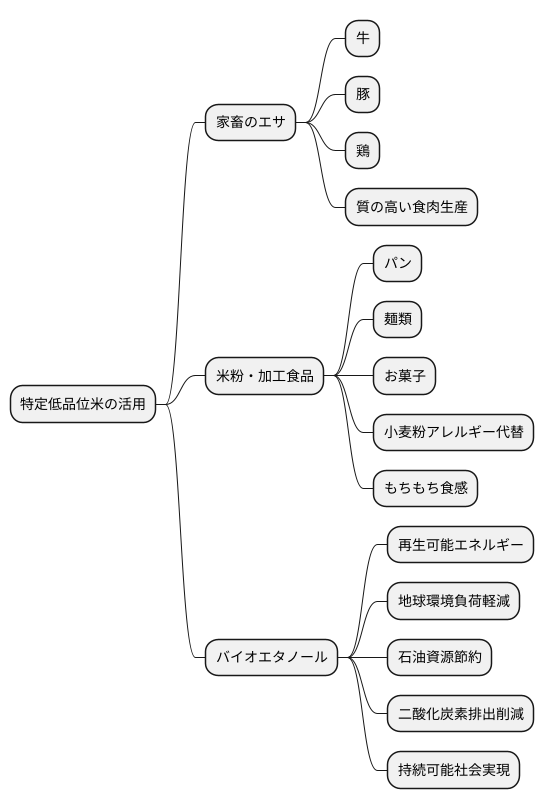

品質が劣るとされる特定低品位米も、実は様々な分野で役立つ、大切な資源です。そのまま捨ててしまうのは、まさに宝の持ち腐れ。その有効な活用方法について、いくつかご紹介しましょう。

まず、家畜のエサとしての活用です。低品位米とはいっても、栄養価は十分に高く、家畜の健やかな成長を促す効果があります。牛や豚、鶏などの飼料に混ぜることで、質の高い食肉生産にも貢献しています。

次に、米粉や加工食品への活用です。特定低品位米を細かく砕いて米粉にすることで、様々な食品の原料となります。パンや麺類、お菓子などに用いられ、私たちの食卓を豊かに彩っています。小麦粉アレルギーを持つ方にとっては、米粉は貴重な代替食材となります。また、米粉を使った加工食品は、もちもちとした独特の食感を楽しめるのも魅力です。

さらに、近年注目されているのが、バイオエタノールの原料としての活用です。バイオエタノールは、植物由来の再生可能エネルギーであり、地球環境への負荷が少ないエネルギー源として期待されています。特定低品位米を原料にバイオエタノールを生産することで、石油資源の節約や二酸化炭素排出量の削減に貢献できます。これは、持続可能な社会の実現に向けて重要な取り組みです。

このように、特定低品位米は、一見すると価値が低いように思われがちですが、実は様々な分野で有効に活用できる、大切な資源です。家畜のエサから、私たちの食卓、そして環境問題への対応まで、特定低品位米の活用は、資源の有効利用という観点からも、持続可能な社会の構築という観点からも、非常に重要な役割を担っていると言えるでしょう。

今後の課題と展望

食べることができないとされてきた低品質の米を有効に使うことは、食料問題の解決や無駄をなくすことに大きく貢献します。しかし、もっと活用するためには、乗り越えなければならない壁がいくつかあります。

まず、米の品質を一定に保つ技術を開発することが重要です。品質が安定すれば、様々な料理や加工食品に使うことができます。例えば、米粉の品質が安定すれば、パンや麺、お菓子など、幅広い食品に利用できます。また、家畜の飼料としても安定した品質が求められます。品質が向上すれば、より多くの用途で利用できるようになり、需要の拡大につながります。

次に、米の輸送にかかる費用を下げることも課題です。輸送コストが下がれば、多くの企業が低品質の米を使うようになり、市場が大きくなります。例えば、共同で輸送する仕組みを作ったり、米の保管場所を工夫したりすることで、コストを減らすことができます。コスト削減は、企業の負担を軽くし、低品質米の利用を促進します。

さらに、消費者に低品質米の良さについて知ってもらうことも大切です。低品質米は安全でおいしいことを広く知ってもらうことで、消費者の購入意欲を高め、市場を活気づけることができます。例えば、テレビ番組やインターネット、料理教室などで、低品質米を使ったレシピやその栄養価、環境への配慮などを紹介することで、消費者の理解を深めることができます。また、低品質米を使った商品を販売する際に、その特徴や利点を分かりやすく表示することも重要です。消費者の理解と需要が高まることで、低品質米の市場はさらに活性化していくでしょう。

これらの課題を解決することで、低品質米は私たちの食生活を豊かにし、持続可能な社会の実現に貢献する貴重な資源となるでしょう。

| 課題 | 解決策 | 効果 |

|---|---|---|

| 米の品質の不安定さ | 品質を一定に保つ技術の開発 (例:米粉の品質向上) |

様々な料理や加工食品、飼料への利用拡大 需要拡大 |

| 米の輸送コストの高さ | 輸送コスト削減 (例:共同輸送、保管場所の工夫) |

企業の負担軽減 低品質米利用の促進 市場拡大 |

| 消費者への認知不足 | 低品質米の良さの啓発 (例:メディア、料理教室、商品表示) |

消費者の購入意欲向上 市場活性化 |

まとめ

一見すると、特定低品位米は、大きさや形が不揃いだったり、色が少し違っていたりするなど、品質の劣るお米と思われがちです。しかし、これは規格に当てはまらないだけで、食用に適さないわけではありません。むしろ、貴重な食糧資源として、様々な形で私たちの生活に役立っているのです。

特定低品位米は、その流通が厳しく管理されています。これは、食用米と誤って混ざってしまうことを防ぎ、品質管理を徹底するためです。主な用途としては、家畜のエサや、加工食品の原料として広く利用されています。例えば、せんべいやあられ、米粉パン、麺類、菓子類など、様々な食品に姿を変えて私たちの食卓を豊かにしています。また、近年では、地球に優しいエネルギー源として注目されているバイオエタノールの原料としても活用が期待されています。

しかし、特定低品位米の有効活用には、いくつかの課題も存在します。まず、品質のばらつきを抑え、安定した品質を確保することが重要です。次に、流通にかかる費用を削減することで、より多くの用途で利用しやすくなります。そして、消費者への理解を深めることも重要です。特定低品位米は規格外米ではありますが、安全で、様々な形で私たちの生活に役立っていることを広く知ってもらう必要があります。

これらの課題を一つずつ解決していくことで、特定低品位米は、食糧問題の解決や環境保護に大きく貢献する、持続可能な社会の実現に欠かせない資源となるでしょう。私たち一人一人が特定低品位米について正しく理解し、その価値を認識することで、より有効な活用方法が広がり、持続可能な未来へと繋がる第一歩となるはずです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 大きさや形が不揃い、色が少し違うなど、規格に当てはまらない米。食用に適さないわけではない。 |

| 流通管理 | 食用米との混入を防ぐため、厳しく管理されている。 |

| 主な用途 | 家畜のエサ、加工食品(せんべい、あられ、米粉パン、麺類、菓子類など)の原料、バイオエタノールの原料 |

| 課題 | 品質のばらつきの抑制、流通コストの削減、消費者への理解促進 |

| 将来性 | 食糧問題の解決、環境保護、持続可能な社会の実現に貢献する重要な資源 |