ビールのろ過:おいしさの裏側

お酒を知りたい

ろ過って、にごりを取るためだけにするんですか?

お酒のプロ

にごりの原因となるもの、例えば酵母やたんぱく質などを取り除くために行いますね。でも、それだけではありませんよ。

お酒を知りたい

他にはどんな意味があるんですか?

お酒のプロ

ろ過をすることで、ビールの味わいを安定させたり、保存性を高めたりもできるんですよ。ろ過したビールは『生ビール』として出荷されます。熱処理で酵母を死滅させたものは『生ビール』ではないんです。

ろ過とは。

お酒造りの言葉で「ろ過」というものがあります。これは、熟成が終わったビールから、お酒を濁らせる原因となる酵母や余分なたんぱく質などを取り除く作業のことです。ビールは熟成を終えると、貯蔵タンクからろ過機に移され、最後の仕上げ工程に入ります。こうして作られたビールが「生ビール」です。一方、熱処理によって酵母を死滅させる製法で作られたビールは「生ビール」とは呼びません。

ろ過とは

ビール造りにおいて、ろ過は欠かせない工程です。ろ過とは、熟成を終えたビールから酵母や濁りのもととなる不要なたんぱく質などの成分を取り除く作業のことです。まるで澄んだ泉のように、透き通った黄金色のビールを生み出すために、このろ過という工程は非常に大切です。

ろ過を行うことで、まずビールの透明度が格段に向上します。濁りの原因となる成分が取り除かれることで、キラキラと輝く黄金色のビールが誕生するのです。さらに、ろ過はビールの味にも大きく影響します。酵母やたんぱく質を取り除くことで、雑味のないすっきりとした後味を実現できるのです。口に含んだ時のまろやかさ、そして喉を通る時の爽快感は、ろ過によって生まれると言っても過言ではありません。

また、ろ過は泡持ちにも良い影響を与えます。きめ細かくクリーミーな泡は、ビールの味わいをより一層引き立てます。このきめ細かい泡立ちこそ、ろ過によって実現されるものなのです。泡はビールの風味を閉じ込めるフタのような役割を果たし、炭酸ガスの抜けを防ぎ、酸化も防ぎます。口当たりもまろやかになり、ビールをより美味しく楽しめるのです。このように、ろ過はビールの見た目、味、泡立ちという重要な要素に大きく関わり、ビール全体の品質を左右する、まさに縁の下の力持ちと言えるでしょう。

| ろ過の効果 | 詳細 |

|---|---|

| 透明度の向上 | 濁りの原因となる酵母やタンパク質を除去し、透き通った黄金色のビールを生み出す。 |

| 味の向上 | 雑味のないすっきりとした後味、まろやかな口当たり、爽快な喉越しを実現。 |

| 泡持ちの向上 | きめ細かくクリーミーな泡立ちを実現。風味を閉じ込め、炭酸ガスの抜けや酸化を防ぎ、口当たりをまろやかにする。 |

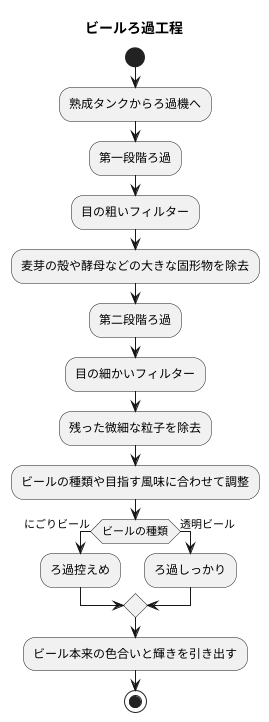

ろ過の工程

ビール造りの最終段階の一つであるろ過工程は、ビールの透明度と味わいを決定づける重要な工程です。大きく分けて二つの段階で行われます。

まず、熟成を終えたビールは貯蔵タンクからろ過機へと送られます。このろ過機には、様々な大きさの穴を持つフィルターが複数組み込まれており、段階的にろ過を進めることで、ビールの濁りの原因となる不要な成分を丁寧に除去していきます。

第一段階では、比較的目の粗いフィルターを使って、麦芽の殻や酵母などの大きな固形物を取り除きます。この段階で、ビールの大まかな濁りは取り除かれますが、まだ微細な粒子が残っているため、透明度が完全に高くはありません。

次の段階では、より目の細かいフィルターを使って、残った微細な粒子を丁寧に除去していきます。フィルターの細かさはビールの種類や目指す風味によって調整され、最終的に目指す透明度に合わせて慎重にろ過が行われます。こうして、ビール本来の澄んだ色合いと輝きが引き出されます。

フィルターの種類は多岐にわたり、珪藻土や膜ろ過など、様々な素材や技術が用いられています。それぞれのフィルターは除去できる粒子の大きさが異なるため、ビールの種類や製造方法に合わせて適切なフィルターが選ばれます。

また、全てのビールが完全にろ過されるわけではありません。例えば、白ビールなどのにごりビールは、あえてろ過を控えめにすることで、酵母などの微細な粒子が残り、独特の風味や滑らかな口当たりが生まれます。ろ過の程度を調整することで、ビールの多様な味わいを表現することが可能になるのです。

このように、ろ過工程は、ビールの透明度だけでなく、風味や口当たりにも大きく影響を与える、繊細で重要な工程と言えるでしょう。

生ビールと熱処理の違い

お酒の種類の中でも、特にビールは製法によって味わいが大きく変わる飲み物です。ビールは麦汁を発酵させて作られますが、発酵後には酵母を取り除く工程が必要です。この酵母の処理方法の違いが、「生ビール」とそうでないビールを分けます。 まず、「生ビール」とは、酵母を取り除く際に熱処理を行わず、ろ過のみで処理したビールのことです。ろ過によって酵母などの不純物を取り除きつつも、熱による影響を受けないため、ビール本来の持つ新鮮な風味や香りがそのまま残ります。まるで生きているかのような酵母の働きが感じられることから、「生」ビールと呼ばれるようになったとも言われています。この製法で作られたビールは、酵母由来の豊かなコクと香りが最大限に楽しめるため、多くの愛飲家に好まれています。しかし、酵母が生きたまま残っているということは、品質が変わりやすいという側面も持っています。そのため、生ビールは鮮度管理が非常に重要であり、製造後すぐに冷蔵保存し、提供する必要があります。

一方で、熱処理を行うビールもあります。これは、ビールを加熱することで酵母を死滅させ、雑菌の繁殖を抑える処理方法です。熱処理を行うことで長期保存が可能になり、私たちのよく知る缶ビールや瓶ビールとして、広く流通させることができます。また、製造後すぐに飲まなくても品質が安定しているため、大量生産にも適しています。しかし、熱処理を行うと、熱の影響でビール本来の繊細な風味や香りが変化してしまうことがあります。熱によって生まれる香ばしさや、熟成したような深みのある味わいを楽しむことができますが、生ビールのようなフレッシュな風味は失われてしまいます。このように、生ビールと熱処理されたビールは、それぞれ異なる特徴を持っています。どちらが良いかは、個人の好みや、どのような場面で飲むかによって変わるでしょう。それぞれのビールの違いを知り、飲み比べてみることで、ビールの世界をより深く楽しむことができるでしょう。

| 項目 | 生ビール | 熱処理ビール |

|---|---|---|

| 酵母処理 | ろ過のみ | 加熱処理 |

| 風味 | 新鮮な風味、豊かなコクと香り | 熱による香ばしさ、熟成したような深み |

| 保存性 | 品質が変わりやすい、鮮度管理重要 | 長期保存可能 |

| 流通 | 製造後すぐに冷蔵保存、提供 | 缶ビール、瓶ビールとして広く流通 |

| その他 | 酵母由来の風味を最大限に楽しめる | 大量生産に適している |

ろ過技術の進化

お酒造りにおいて、澄んだお酒を得るためのろ過技術は、時代と共に大きく進歩してきました。昔は、布や砂利などを用いた単純な方法で濁りを除いていましたが、それでは細かい濁りや雑味を取り除くことは難しく、お酒の味わいや保存性に限界がありました。

近年では、様々なろ過技術が開発され、お酒の品質は格段に向上しました。例えば、精密ろ過と呼ばれる技術は、非常に小さな穴の開いた膜を用いることで、酵母やにごりの元となる微細な粒子を取り除き、透き通ったお酒を生み出します。さらに、限外ろ過という技術は、精密ろ過よりもさらに小さな穴の開いた膜を使用するため、お酒の風味を損なうことなく、雑味やにごりの原因となる更に微小な物質まで除去することが可能です。これらの技術により、雑味のないすっきりとした味わいで、保存性の高いお酒を造ることが可能になりました。

また、ろ過技術の進化は、お酒の多様化にも貢献しています。様々なろ過方法を組み合わせることで、お酒の種類や目指す味わいに合わせて最適なろ過を行い、それぞれの個性を際立たせることが可能になりました。例えば、にごり酒のように、あえて濁りを残すことで独特の風味や口当たりを実現する場合もありますし、反対に、雑味を徹底的に除去することで、すっきりとした軽やかな味わいを追求することもできます。このように、ろ過技術は、お酒造りの可能性を広げ、多種多様な味わいを実現する上で欠かせない技術となっています。

今後も、ろ過技術の研究開発は進み、更なるお酒の品質向上や新たな味わいの創造につながっていくでしょう。消費者の嗜好が多様化する中で、ろ過技術は、お酒造りの進化を支える重要な役割を担い続けることでしょう。

| 時代 | ろ過技術 | 特徴 | お酒への影響 |

|---|---|---|---|

| 昔 | 布や砂利ろ過 | 単純な方法 | 細かい濁りや雑味の除去が難しく、味わいや保存性に限界 |

| 近年 | 精密ろ過 | 非常に小さな穴の開いた膜を使用 | 酵母やにごりの元となる微細な粒子を取り除き、透き通ったお酒 |

| 近年 | 限外ろ過 | 精密ろ過よりもさらに小さな穴の開いた膜を使用 | 風味を損なうことなく、雑味やにごりの原因となる更に微小な物質まで除去、すっきりとした味わい、保存性向上 |

| 近年 | ろ過技術の組み合わせ | お酒の種類や味わいに合わせて最適なろ過 | それぞれの個性を際立たせる(例:にごり酒、すっきりとした味わい) |

おいしいビールを味わうために

おいしいビールを味わうためには、まず温度管理が肝心です。キンキンに冷えたビールは確かにのどごしが良いですが、冷やしすぎるとビール本来の繊細な香りや味わいが感じにくくなってしまいます。ビールの種類によって最適な温度は異なりますが、一般的にはラガービールであれば5度から8度、エールビールであれば8度から12度くらいがおすすめです。冷蔵庫から出したてのビールは冷えすぎていることが多いので、少し時間を置いてから飲むか、手のひらでグラスを温めながら飲むと、より風味豊かに味わうことができます。

次に、グラス選びもビールのおいしさを左右する重要な要素です。ビールの種類に合わせたグラスを選ぶことで、香りを閉じ込めたり、泡立ちを良くしたりすることができます。例えば、ラガービールには背の高い細身のグラスが適しています。これは炭酸を保ち、のどごしを良くするためです。一方、エールビールには少しふくらみのあるグラスがおすすめです。香りがグラスの中に広がり、より複雑な風味を楽しむことができます。また、グラスを傾けてゆっくりとビールを注ぐことで、きめ細かいクリーミーな泡を作ることができます。きめ細かい泡はビールの酸化を防ぎ、風味を長持ちさせる役割も果たします。飲む直前にグラスをすすいでおくことも、ビールの泡立ちを良くする効果があります。

そして忘れてはいけないのが鮮度です。ビール、特に生ビールは鮮度が命です。醸造されてから時間が経つにつれて、風味が落ちてしまうため、製造日から近いものを選び、できるだけ早く飲むようにしましょう。また、直射日光や高温多湿を避けて保管することも大切です。これらの点に気を配ることで、いつでも最高の状態でビールを楽しむことができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 温度管理 |

|

| グラス選び |

|

| 鮮度 |

|