湿気麹:日本酒造りの注意点

お酒を知りたい

先生、『湿気麹』って、お酒作りで良くない麹だって聞いたんですけど、どういう麹なんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。湿気麹とは、握ると軟らかくて湿っぽい麹のことだよ。水分が多すぎるために、お酒作りに必要な酵素の力が弱いんだ。例えるなら、ご飯を水でべちゃべちゃにしてしまうようなものだね。

お酒を知りたい

なるほど。じゃあ、どうして湿気麹が出来てしまうんですか?

お酒のプロ

主な原因は二つある。一つは、蒸米が柔らかすぎること。もう一つは、麹作りの途中で、蒸米の水分がうまく発散されないことだよ。どちらも、麹が水分過多になってしまうんだね。

湿気麹とは。

お酒造りに使う麹で、『湿気麹』と呼ばれるものについて説明します。これは、握ってみるととても柔らかく、水分を多く含んでいる麹のことです。別名で『多湿麹』とも呼ばれます。この麹は、水分が多すぎるため、酵素の力は弱いです。蒸した米が柔らかすぎる場合や、麹を作る過程で蒸米から水分が十分に抜けていない場合に、このような麹ができやすくなります。

湿気麹とは

湿気麹とは、日本酒造りに欠かせない麹の一種で、水分量が多いことを特徴としています。麹とは、蒸した米に麹菌を繁殖させたもので、日本酒の味わいを左右する重要な役割を担っています。米のデンプンを糖に変える働きをするのがこの麹菌です。この糖が、のちに酵母によってアルコールへと変化していきます。そのため、麹の良し悪しは日本酒の質に直結すると言っても過言ではありません。

湿気麹は、その名の通り、水分が多すぎる麹のことを指します。触るとしっとりとしていて、握ると簡単に形が崩れてしまいます。これは、麹菌が育つ環境の水分が多すぎたことが原因です。水分過多の状態では、麹菌の酵素力が弱まり、米のデンプンを十分に糖に変えることができません。

良質な麹は、適度な弾力と張りがあり、握っても崩れにくく、米粒一つ一つが立っている状態です。このような麹は、酵素力が強く、米のデンプンを効率よく糖に変えることができます。結果として、風味豊かな日本酒が生まれるのです。

一方、湿気麹を使って日本酒を造ると、甘みや香りが不足し、質の低い仕上がりになる可能性が高くなります。糖化が不十分なため、酵母がアルコール発酵を行うための材料が不足してしまうからです。また、雑菌が繁殖しやすくなるため、異臭や濁りの原因となることもあります。

そのため、日本酒職人にとって、麹の水分管理は非常に重要な作業です。麹を造る際には、温度や湿度を細かく調整し、麹菌が最適な環境で生育できるよう細心の注意を払っています。経験と技術に基づいた、こうした丁寧な作業によって、初めて良質な日本酒が生まれるのです。

| 項目 | 湿気麹 | 良質な麹 |

|---|---|---|

| 水分量 | 多すぎる | 適度 |

| 状態 | しっとり、握ると崩れる | 弾力と張りがある、握っても崩れにくい、米粒が立っている |

| 酵素力 | 弱い | 強い |

| 糖化力 | 低い | 高い |

| 日本酒への影響 | 甘み、香りが不足、質が低い、雑菌繁殖の可能性 | 風味豊かな日本酒 |

湿気麹のできる原因

蒸し米の水分が多すぎると、麹菌は元気に育ちますが、同時に水分が多すぎてべとべとした麹になってしまいます。これは、湿気麹と呼ばれる状態です。蒸し米の水分量は、麹造りの最初の段階で非常に大切です。麹菌にとって快適な水分量を保ちつつ、多すぎないように注意深く調整する必要があります。

麹を造る部屋の温度や湿度の管理も重要です。温度が高すぎたり、湿度が高すぎたりすると、麹が水分を多く含んでしまい、湿気麹になりやすくなります。特に湿度は、蒸し米から水分が蒸発するのを妨げるため、適切な管理が必要です。麹を造る部屋の空気の流れも大切で、空気が滞ると湿気がこもり、湿気麹の原因となります。そのため、麹を造る部屋は常に清潔に保ち、適切な温度と湿度に調整し、空気の流れを良くする必要があります。

麹菌の種類や育て方によっても、湿気麹になりやすさが変わります。それぞれの麹菌に適した環境を作ることで、湿気麹の発生を抑えることができます。麹造りは、長年の経験と技術が必要な繊細な作業です。蒸し米の状態、麹を造る部屋の環境、麹菌の種類、これら全てが複雑に関係し、麹の良し悪しを決めます。

湿気麹を防ぐには、全ての工程で細心の注意を払う必要があります。蒸し米の水分量を適切に調整し、麹を造る部屋の温度、湿度、空気の流れを常に管理し、麹菌に適した環境を作る。材料、道具、作業場所の衛生管理も欠かせません。麹造りは、まさに職人技であり、日々改善を続けることで、美味しい製品作りにつながります。

| 要素 | 詳細 | 湿気麹への影響 |

|---|---|---|

| 蒸し米の水分量 | 多すぎると湿気麹になりやすい。麹菌の生育には水分が必要だが、過剰は禁物。 | 水分過多→湿気麹 |

| 麹を造る部屋の温度 | 高すぎると湿気麹になりやすい。 | 温度過多→湿気麹 |

| 麹を造る部屋の湿度 | 高すぎると湿気麹になりやすい。蒸し米からの水分の蒸発を妨げる。 | 湿度過多→湿気麹 |

| 麹を造る部屋の空気の流れ | 空気が滞ると湿気がこもり、湿気麹の原因となる。 | 空気停滞→湿気麹 |

| 麹菌の種類 | 種類によって湿気麹になりやすさが変わる。 | 種類による |

| 麹菌の育て方 | 麹菌に適した環境を作ることで湿気麹の発生を抑える。 | 育て方による |

| 衛生管理 | 材料、道具、作業場所の衛生管理も湿気麹を防ぐために必要。 | 不衛生→湿気麹 |

湿気麹の特徴

湿気麹は、見た目、手触り、香りで判断できます。まず見た目ですが、健康な麹は米粒一つ一つがしっかりとしていて、粒全体に白い菌糸が均一に広がり、光沢があります。まるで雪の結晶をまぶしたように美しく、粒も立っています。一方、湿気麹は白っぽく、光沢がありません。米粒は潰れてべとべとしており、菌糸の繁殖も均一ではなく、まだら模様に見えます。まるで湯で加減を間違えてふやけてしまったご飯のようです。

次に手触りですが、健康な麹は適度な弾力があり、パラパラと指の間を滑り落ちます。一方、湿気麹は非常に柔らかく、水分を多く含んでいます。そのため、指で軽く握ると簡単に形が崩れ、指にねっとりとした感触が残り、まるで粘土を触っているかのようです。

最後に香りですが、健康な麹は麹菌由来の甘い香り、例えるなら栗のような甘い香りがします。この香りは、まさに発酵が順調に進んでいる証です。しかし、湿気麹はこの甘い香りは弱く、代わりに酸っぱい臭いや腐敗臭のような不快な臭いが混ざることがあります。これは、過剰な水分によって雑菌が繁殖しやすくなっていることが原因です。まるで腐りかけた果物のような臭いがする場合もあります。

このように、見た目、手触り、香りのいずれもが健康な麹とは大きく異なるため、注意深く観察すれば、湿気麹は見分けられます。湿気麹を使用すると、日本酒の品質に悪影響を与えるため、使用は避けなければなりません。

| 項目 | 健康な麹 | 湿気麹 |

|---|---|---|

| 見た目 | 米粒がしっかり、白い菌糸が均一、光沢あり 雪の結晶のよう 粒が立っている |

白っぽい、光沢なし 米粒が潰れてべとべと 菌糸がまだら模様 ふやけたご飯のよう |

| 手触り | 適度な弾力、パラパラ 指の間を滑り落ちる |

非常に柔らかく水分が多い 握ると形が崩れる ねっとり 粘土のよう |

| 香り | 甘い香り(栗のよう) | 甘い香りが弱い 酸っぱい臭い、腐敗臭 腐った果物のよう |

湿気麹を防ぐ方法

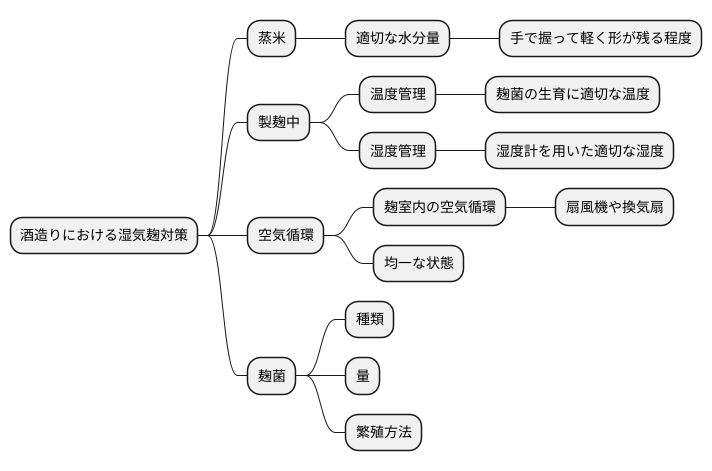

酒造りにおいて、麹は酒の味や香りを左右する重要な要素です。良質な酒を造るためには、麹の質を左右する湿気麹を防ぐことが大切です。湿気麹とは、麹の水分量が多すぎてベタついた状態の麹を指し、雑菌が繁殖しやすく、酒の品質を低下させる原因となります。

まず、蒸米の水分量の調整が肝心です。麹菌が活発に繁殖するには適切な水分量が必要です。水分が多すぎると湿気麹になりやすく、逆に少なすぎると麹菌の繁殖が阻害されます。経験に基づいた適切な水分量を保つことが重要です。蒸米の水分は、手で握って軽く形が残る程度が目安です。

次に、製麹中の温度と湿度の管理も重要です。麹菌は生き物なので、温度変化に敏感です。温度が高すぎると麹菌は死滅し、低すぎると繁殖が遅くなります。また、湿度も適切に管理する必要があります。蒸米から水分が蒸発しすぎると麹菌の繁殖に悪影響を与えるため、湿度計を用いて、麹に適した湿度を保つことが重要です。麹室の温度と湿度は、麹菌の種類や生育段階に合わせて調整する必要があります。

空気循環も湿気麹を防ぐ上で重要な要素です。麹室内の空気が滞ると、湿気がこもりやすく、麹菌の繁殖に適さない環境になります。そのため、扇風機や換気扇などを用いて、麹室内の空気を循環させ、新鮮な空気を供給することが大切です。麹室の隅々まで空気が行き渡るように工夫することで、麹全体を均一な状態に保つことができます。

さらに、使用する麹菌の種類や量、繁殖方法も湿気麹の発生に影響します。それぞれの麹菌の特性を理解し、最適な条件を見つけることが重要です。長年酒造りに携わってきた杜氏たちは、経験と勘に基づいて、これらの条件を微調整し、高品質な麹を作り上げてきました。現代では、温度計や湿度計などの機器を用いることで、より精密な管理が可能になっていますが、杜氏の経験と勘は今でも重要な役割を担っています。

湿気麹と日本酒の品質

蒸し米に種麹菌を振りかけて麹を造る工程は、日本酒造りの最初の、そして大変重要な工程です。この麹造りで、質の良い麹が造られるかどうかで、出来上がるお酒の味わいが大きく左右されます。その麹造りで問題となるのが、湿気麹です。

湿気麹とは、その名の通り、水分を多く含み過ぎてしまった麹のことです。麹は、米のデンプンを糖に変える働きをする、いわば日本酒造りの心臓部です。しかし、湿気が多すぎると、この大切な働きが弱まってしまい、米のデンプンを十分に糖に変えることができません。その結果、出来上がったお酒は、本来の甘みやコクが不足し、水っぽく薄味になってしまいます。まるで、ご飯を水で薄めたような、物足りない味わいになってしまうのです。

さらに、湿った環境は雑菌にとって絶好の住処となります。湿気麹には雑菌が繁殖しやすく、これがお酒に異臭や酸味をもたらします。本来の日本酒の風味である、フルーティーな香りや、米の旨味が隠れてしまい、不快な味が前面に出てしまうのです。せっかく丹精込めて造ったお酒が、雑菌のせいで台無しになってしまうのは、本当に残念なことです。

そして、湿気麹でもう一つ心配なのが、出来上がったお酒の保存性の低さです。雑菌の繁殖や酸化が進むのが早く、劣化しやすいお酒になってしまいます。せっかく美味しいお酒ができたとしても、すぐに味が落ちてしまうのでは意味がありません。

美味しい日本酒を造るためには、健康な麹が不可欠です。そのため、蔵人たちは、麹の状態を常に注意深く観察し、温度や湿度を細かく調整しながら、麹を大切に育てています。麹造りは、まさに日本酒造りの要であり、その品質管理には細心の注意が払われているのです。湿気麹は、日本酒造りの大きなリスク要因です。湿気麹の発生を防ぐための、適切な温度管理や湿度管理など、様々な工夫を行い、日々美味しいお酒造りに励んでいます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 湿気麹とは | 水分を多く含み過ぎた麹のこと |

| 麹の役割 | 米のデンプンを糖に変える(日本酒造りの心臓部) |

| 湿気麹による影響 |

|

| 湿気麹の結果 |

|

| 湿気麹への対策 | 蔵人による温度や湿度の細かい調整 |