呑み切り:蔵元の技と情熱

お酒を知りたい

先生、『呑み切り』って、タンクからお酒をちょっとだけ取って調べることですよね?それってどんな風にやるんですか?

お酒のプロ

そうだね。タンクの呑み口っていう取り出し口から少量の清酒を採取するんだよ。専用の道具を使って、慎重に少しだけ抜き取るんだ。まるで宝物を扱うように丁寧にね。

お酒を知りたい

専用の道具を使うんですか?どんな道具を使うんですか?また、抜き取ったお酒はどうするんですか?

お酒のプロ

そうだよ。専用の柄杓のような道具を使うことが多いね。そして、抜き取ったお酒は、色や香り、味をチェックして、お酒の状態を検査したり、味の変化を調べたりするんだよ。これで、お酒の品質が保たれているかを確認するんだ。

呑み切りとは。

お酒を貯蔵しているタンクの飲み口から少量のお酒を取り出して、保存の状態や味、香りの変化を調べることを『呑み切り』と言います。

はじめに

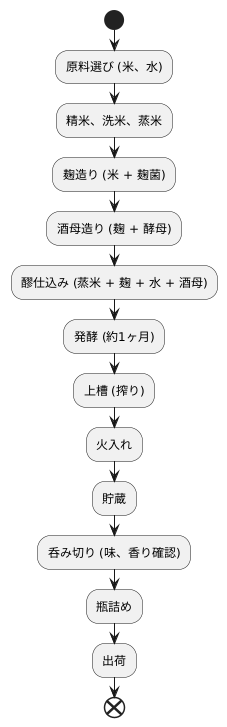

日本の伝統的なお酒である日本酒は、米と水、麹と酵母という簡素な材料から、驚くほど複雑で深い味わいを持つ飲み物へと変化を遂げます。その味わいは、まるで魔法のようです。この魔法を生み出す工程は、まず原料選びから始まります。どの米を用いるか、どの水を使うかで、お酒の骨格が決まります。厳選された米は、丁寧に精米され、洗い、蒸されます。そして、蒸された米に麹菌を振りかけ、麹を造ります。この麹は、米のデンプンを糖に変える、日本酒造りには欠かせない存在です。次に、酵母を加えて酒母を造ります。酒母は、いわばお酒のもととなるものです。この酒母に、蒸米、麹、水を混ぜ合わせて、醪(もろみ)を仕込みます。醪の中で、酵母は糖をアルコールと炭酸ガスに分解し、ゆっくりとお酒へと変わっていきます。醪の発酵期間は、およそ1ヶ月。蔵人たちは、醪の状態を毎日丹念に確認し、温度や湿度を調整しながら、最適な環境を保ちます。発酵が終わると、醪を搾って、お酒と酒粕に分けます。これが上槽と呼ばれる工程です。搾られたばかりのお酒は、まだ荒々しい味わいです。そこで、火入れを行い、酵素の働きを止め、お酒の品質を安定させます。火入れ後、お酒は貯蔵タンクに移され、じっくりと熟成されます。貯蔵期間は、お酒の種類によって様々です。数ヶ月から数年かけて、お酒はまろやかさを増し、複雑な香味が生まれます。そして、いよいよ瓶詰めです。瓶詰めされたお酒は、出荷され、私たちの食卓へと届きます。この長い工程の全てにおいて、蔵人たちの技術と経験、そして情熱が注ぎ込まれています。彼らは、代々受け継がれてきた伝統を守りながら、常に新しい技術を取り入れ、より美味しいお酒を造るために努力を続けています。その中で重要な役割を担うのが「呑み切り」と呼ばれる作業です。これは、貯蔵タンクから少量の酒を抜き取り、味や香りを確認する作業で、お酒の状態を的確に把握し、出荷のタイミングを判断するために欠かせません。まさに、蔵人の五感を研ぎ澄まし、お酒と対話する瞬間と言えるでしょう。

呑み切りの目的

お酒造りの現場では、「呑み切り」と呼ばれる大切な作業があります。これは、貯蔵タンクに設けられた呑み口から少量のお酒を抜き取り、その状態を確かめる作業のことです。まるでお酒と語り合うように、蔵人たちは五感を研ぎ澄まし、お酒の状態をくまなく観察します。

呑み切りの一番の目的は、貯蔵中のお酒の品質管理です。抜き取ったお酒の色、香り、味をじっくりと確かめることで、お酒が健全に熟成しているか、問題がないかを判断します。濁りや異臭、味の変化など、少しでも気になる点があれば、すぐに対応を検討します。お酒は生き物のように日々変化していくため、呑み切りは品質を守る上で欠かせない作業と言えるでしょう。

さらに、呑み切りは熟成具合の確認にも役立ちます。お酒は貯蔵期間によって味わいが変化していきます。フレッシュな風味から、まろやかで深みのある味わいに変化していく過程を、呑み切りによって追いかけるのです。蔵人たちは長年の経験と繊細な感覚を頼りに、そのお酒が飲み頃を迎えているかを判断します。そして、最適な出荷時期を見極めるのです。

呑み切りで得られた情報は、将来のお酒造りにも活かされます。例えば、今年の仕込みで工夫した点が、貯蔵中のお酒にどのように影響しているのかを確認することができます。また、貯蔵温度やタンクの種類による違いなども、呑み切りによって明らかになります。こうして得られた知見は、次の仕込みや貯蔵方法の改善に繋がり、より美味しいお酒造りに役立てられるのです。

このように、呑み切りは単なる検査作業ではなく、お酒の品質を守り、育て、未来へと繋ぐ大切な作業なのです。蔵人たちは、呑み切りによってお酒と向き合い、その声を聴き、最高の一杯を皆様にお届けするために日々努力を重ねています。

| 目的 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 品質管理 | 色、香り、味の確認 濁りや異臭、味の変化をチェック |

健全な熟成の確認 問題発生時の迅速な対応 |

| 熟成具合の確認 | 味わいの変化を確認 フレッシュな風味から、まろやかで深みのある味わいへの変化をチェック |

飲み頃の判断 最適な出荷時期の決定 |

| 将来の酒造りへの活用 | 仕込みの工夫の影響確認 貯蔵温度やタンクの種類による違いの確認 |

次の仕込みや貯蔵方法の改善 より美味しいお酒造り |

呑み切りの方法

お酒の出来栄えを確かめる大切な作業、呑み切りについて詳しくお話しましょう。呑み切りとは、貯蔵タンクの中に眠るお酒の状態を、実際に少量抜き取って五感で確かめる作業です。お酒造りの最終段階で行われ、その出来を左右する重要な役割を担っています。

まず、お酒が静かに眠る貯蔵タンクの呑み口に、専用の道具を差し込みます。これは、タンク内の環境を乱さないよう、細心の注意を払って行われます。ゆっくりと器具を差し込み、少量のお酒を丁寧に抜き取ります。この時、一度に大量に抜き取ってしまうと、タンク内の圧力や温度が変化し、お酒の品質に影響が出てしまうため、慎重さが求められます。

抜き取ったお酒は、透明なガラスの器に移し、いよいよ目視による確認です。お酒の色合いや透明度、とろみなどをじっくりと観察します。熟成が進むにつれて、お酒の色はわずかに変化していきます。熟練の蔵人は、そのわずかな色の変化も見逃しません。また、濁りや澱がないかどうかも重要なチェックポイントです。透明なお酒は、雑味がなく、すっきりとした味わいが期待できます。

次に、お酒の香りを確かめます。ガラスの器を静かに回し、香りを空気に触れさせ、立ち上ってくる繊細な香りを鼻で捉えます。果実のような甘い香り、米のふくよかな香り、熟成によって生まれる複雑な香りなど、お酒には様々な香りが存在します。熟練の蔵人は、長年の経験と鋭い嗅覚で、香りの奥に潜むわずかな変化や異臭を感知し、お酒の状態を的確に判断します。

最後に、いよいよ味を確かめます。ほんの少量を口に含み、舌全体に広がる味わいをじっくりと確かめます。甘味、酸味、苦味、旨味、渋味といった五味のバランス、キレ、コク、余韻など、様々な要素を総合的に評価します。この時、お酒の温度にも気を配り、冷酒、常温、燗酒など、それぞれの温度帯での味わいの変化も確認します。

このように、呑み切りは、蔵人の五感と経験が試される、繊細で重要な作業です。彼らは、その研ぎ澄まされた感覚で、お酒の品質を厳しくチェックし、最高の状態でお客様に届けられるよう、日々努力を重ねています。

| 作業 | 詳細 | チェックポイント |

|---|---|---|

| お酒の抜き取り | 貯蔵タンクの呑み口に専用の道具を差し込み、少量のお酒を丁寧に抜き取る。タンク内の環境を乱さないよう、細心の注意を払う。 | 一度に大量に抜き取らない。 |

| 目視 | 透明なガラスの器に移し、お酒の色合いや透明度、とろみなどを観察する。 | 熟成による色の変化、濁りや澱の有無。 |

| 香り | ガラスの器を回し、立ち上ってくる香りを嗅ぐ。 | 果実様の香り、米の香り、熟成香、異臭の有無。 |

| 味 | 少量を口に含み、五味のバランス、キレ、コク、余韻などを確かめる。温度による味わいの変化も確認する。 | 甘味、酸味、苦味、旨味、渋味、キレ、コク、余韻、温度による変化。 |

呑み切りの重要性

お酒を蔵で貯蔵している間は、刻一刻と状態が変化していきます。ちょうど熟した果物が時間とともに鮮度を失っていくように、お酒もまた、保管環境の影響を受けて品質が変わっていくのです。そこで重要となるのが「呑み切り」です。呑み切りとは、貯蔵タンクから少量のお酒を抜き取り、その味や香りを確かめる作業です。まるで医者が患者の脈を診るように、蔵人は呑み切りによってお酒の状態を把握します。

呑み切りは、品質管理の要と言えるでしょう。温度変化や湿度の変動といった環境要因は、お酒の熟成に大きな影響を与えます。呑み切りによってこれらの変化を早期に察知することで、適切な対策を講じることが可能になります。例えば、急激な温度上昇が見られた場合は、貯蔵場所の温度調整を行うことで品質の劣化を防ぎます。また、予想外の熟成の進み具合が確認された場合は、出荷時期を早めるといった判断も可能です。

呑み切りは、最高の状態でお酒を提供するために欠かせない作業です。お酒は生き物です。熟成期間によって味わいは変化し、ある時期を境に最高の状態を迎えます。呑み切りによって、この絶妙な飲み頃を見極めることが、蔵人としての腕の見せ所と言えるでしょう。早すぎれば若々しさが残って荒々しく、遅すぎれば熟成が進みすぎて風味が落ちてしまいます。呑み切りによって得られた情報は、まさに蔵の宝です。その情報を基に、蔵人はお酒を最高の状態で出荷する最適な時期を決定します。

このように、呑み切りは、お酒造りの最終段階における非常に重要な工程です。丹精込めて醸したお酒を最高の状態でお客様に届けるために、蔵人は今日も真剣な眼差しで呑み切りを行い、お酒と向き合っています。呑み切りは、単なる検査作業ではなく、蔵人の愛情と情熱が込められた、お酒造りの仕上げと言えるでしょう。

| 呑み切りとは | 目的 | 重要性 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| 貯蔵タンクから少量のお酒を抜き取り、味や香りを確かめる作業 | お酒の状態把握、品質管理 |

|

|

技術の伝承

お酒造りの世界では、長年培われた技が、脈々と受け継がれています。その一つに「呑み切り」と呼ばれる技があります。これは、熟成したお酒の状態を見極めるための重要な作業です。長年の経験と、研ぎ澄まされた感覚が求められる、非常に高度な技術です。

蔵元では、この呑み切りの技を若い世代に伝えるため、先輩から後輩へと、丁寧に指導が行われています。若い蔵人たちは、まず先輩の呑み切りを見学し、その動きの一つ一つを目に焼き付けます。そして、実際に自分自身で呑み切りを行い、お酒の状態を判断する訓練を繰り返します。お酒の香りを嗅ぎ分け、舌で味わいを確かめ、わずかな変化も見逃さないように、五感を研ぎ澄まします。

この訓練は、決して容易ではありません。集中力を保ち、微妙な違いを感じ取るには、大変な努力が必要です。しかし、先輩の熱心な指導と、後輩のたゆまぬ努力によって、呑み切りの技は確実に次の世代へと受け継がれていきます。

呑み切りは、単なる技術の伝承にとどまりません。それは、お酒造りに対する情熱、そして、最高の品質を追求する蔵元の精神をも伝える大切な機会となっています。こうして受け継がれた技は、未来のお酒造りを支える礎となり、日本の伝統的なお酒文化を守っていく力となるのです。呑み切りを通して、私たちは、技術の重みと、それを継承することの大切さを改めて認識させられます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 呑み切り | 熟成したお酒の状態を見極める高度な技術 |

| 伝承方法 | 先輩から後輩へ、見学と実践を通して指導 |

| 訓練内容 | お酒の香り、味を確かめ、わずかな変化も見逃さないように五感を研ぎ澄ます |

| 目的 | 技術の伝承、お酒造りへの情熱と品質追求の精神の伝達 |

| 意義 | 未来のお酒造りを支える礎、日本の伝統的なお酒文化の継承 |

おわりに

お酒造りの最終段階、「呑み切り」。これは、出来上がったお酒を実際に口に含み、その味や香りを確かめる大切な作業です。蔵人たちは、五感を研ぎ澄まし、長年培ってきた経験と知識を総動員して、お酒の状態を厳しく評価します。

呑み切りは、単なる品質検査ではありません。お酒と語り合う、心を通わせるひとときでもあります。口に含んだ瞬間、鼻腔に広がる香り、舌の上で踊る味わい、喉を通る時の感覚。これら全てを繊細に見極め、そのお酒が持つ個性をしっかりと把握します。

呑み切りは、最終的な調整を決定づける重要な役割も担います。例えば、味が濃すぎる場合は加水量を調整したり、香りが足りない場合は熟成期間を延ばしたりと、蔵人たちは呑み切りの結果に基づいて、最高の状態へと導くための判断を下します。それは、まるで職人が丹精込めて作品を仕上げるかのようです。

また、呑み切りは、お酒の物語を紡ぐ作業でもあります。そのお酒がどのような原料米から作られ、どのような醸造過程を経てきたのか、そして、これからどのような味わいを人々に届けるのか。呑み切りを通じて、蔵人たちはそのお酒の生い立ちと未来を感じ取り、その想いを消費者に伝える役割を担います。

今度、皆さんがお酒を口にする時、呑み切りの情景を思い浮かべてみてください。そこには、蔵人たちの技術と情熱、そしてお酒への深い愛情が込められているのです。その味わいをより深く、より豊かに感じることができるでしょう。

| 工程 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 呑み切り | 出来上がったお酒を実際に口に含み、味や香りを確かめる。 |

|