お酒の異臭:原因と対策

お酒を知りたい

先生、『異臭』って、お酒のいやな臭いのことですよね?どんな臭いなのか、もっと詳しく教えてください。

お酒のプロ

そうだね。『異臭』とは、本来のお酒にはない、変な臭いのことを指すよ。例えば、古くなって酸化したようなツンとした臭いや、カビ臭いようなむっとする臭いなど、様々だよ。きき酒で使う言葉としては、本来のお酒の香りではない、想定外の臭いをまとめて『異臭』と表現するんだ。

お酒を知りたい

なるほど。じゃあ、例えば、果物のようなフルーティーな香りがするお酒があったとしても、それがそのお酒の種類として本来の香りでなければ、『異臭』になるんですか?

お酒のプロ

その通り!そのお酒の種類として、本来フルーティーな香りがしないお酒であれば、たとえ良い香りでも『異臭』と判断されるよ。そのお酒の本来あるべき香りではない、という意味だね。

異臭とは。

本来のお酒にはない、変なにおいのことを指す『異臭』について説明します。お酒の鑑定用語としては正式な言葉ではありませんが、本来あるべきではない、変なにおいがする場合に『異臭』という言葉を使います。

異臭とは

お酒を味わう上で、香りは欠かせない要素です。豊かな香りは、お酒の魅力を何倍にも高めてくれます。しかし、時として本来とは異なる、好ましくない香りが混じる場合があります。これを「異臭」と言います。異臭は、お酒の製造過程や保管状況など、様々な原因で発生します。お酒の種類によっても異臭の種類は異なり、その影響も様々です。単に風味を損なうだけでなく、場合によっては健康を害する可能性もあるため、異臭への理解を深め、適切な対策を講じることは、お酒を安全に楽しむ上で非常に重要です。

まず、異臭が発生する原因として、製造過程における問題が挙げられます。原料の品質不良や、発酵・蒸留の際の温度管理の不備、不適切な濾過などが原因で、好ましくない香りが発生することがあります。例えば、原料にカビが生えていたり、発酵温度が高すぎたりすると、ツンとした刺激臭や腐敗臭が生じることがあります。また、貯蔵・熟成の過程でも異臭は発生する可能性があります。お酒は温度や湿度の変化、光、空気などに非常に敏感です。高温多湿の場所に保管したり、日光に長時間当てたりすると、酸化が進み、味が劣化し、異臭が発生します。

異臭の種類は多岐に渡ります。例えば、ツンとした刺激臭、カビ臭、腐敗臭、薬品臭、焦げ臭など、様々です。これらの異臭は、お酒の種類によって感じ方が異なる場合もあります。同じ異臭でも、あるお酒では許容範囲内でも、別のお酒では大きな欠陥となることもあります。異臭の種類によっては、お酒の品質に深刻な影響を与える場合もあります。風味を損なうだけでなく、場合によっては健康被害を引き起こすこともありますので、異臭を感じた場合は注意が必要です。

お酒本来の風味を楽しみ、安全に味わうためには、異臭への理解を深めることが大切です。異臭が発生する原因や種類を理解することで、お酒の保管方法や選び方にも気を配ることができるようになります。また、異臭を感じた際に適切な対応をとることもできます。お酒をより深く理解し、楽しんで味わうためにも、異臭について知っておくことは重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 異臭とは | お酒に含まれる好ましくない香り |

| 発生原因 | 製造過程の問題(原料の品質不良、温度管理の不備、不適切な濾過など) 貯蔵・熟成の問題(温度・湿度変化、光、空気など) |

| 異臭の種類 | ツンとした刺激臭、カビ臭、腐敗臭、薬品臭、焦げ臭など |

| 異臭の影響 | 風味の劣化、健康被害の可能性 |

| 対策 | 異臭への理解、適切な保管、お酒の選び方 |

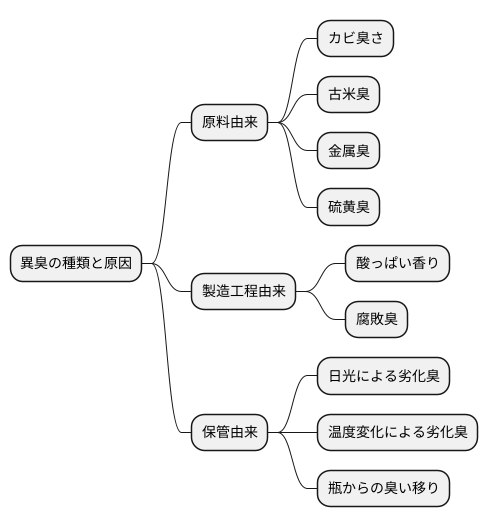

異臭の種類

お酒の香りは、その味わいを大きく左右する重要な要素です。しかし、時には本来の香りとは異なる、好ましくない香りが混じる場合があります。これを異臭と呼び、その種類は多岐にわたります。異臭の発生源を大きく分けると、原料、製造工程、保管の三つが考えられます。

まず原料由来の異臭について見ていきましょう。原料となるお米に由来する異臭としては、カビ臭さや古米のような香りが挙げられます。また、仕込み水に含まれる鉄分や硫黄などの成分が原因で、金属臭や硫黄臭が生じることもあります。良質な酒造りには、原料の吟味が欠かせないと言えるでしょう。

次に、製造工程で発生する異臭についてです。お酒造りにおいて最も重要な工程である発酵は、微生物の働きによって行われます。この発酵過程の温度管理が不適切だと、本来とは異なる微生物が繁殖し、酸っぱい香りや腐敗臭などの異臭を生み出す原因となります。また、雑菌の混入も異臭発生の大きな要因です。適切な衛生管理を行い、雑菌の混入を防ぐことが重要です。

最後に、保管中に発生する異臭について説明します。お酒は日光や高温にさらされると劣化しやすく、風味が損なわれるだけでなく、異臭が発生することもあります。また、瓶や容器からの臭い移りも異臭の原因となります。お酒を保管する際は、直射日光を避け、温度変化の少ない冷暗所で保管する必要があります。瓶や容器も清潔に保ち、臭い移りを防ぐようにしましょう。

異臭の種類を理解し、その原因を特定することで、適切な対策を講じることが可能となります。例えば、焦げ臭は、加熱処理時の温度管理に問題があった可能性を示唆しており、酸っぱい香りは、酢酸菌の繁殖を示していると考えられます。このように異臭の種類と原因を理解することは、お酒の品質管理には不可欠です。消費者に美味しいお酒を届けるためにも、異臭への理解を深め、品質管理に細心の注意を払いましょう。

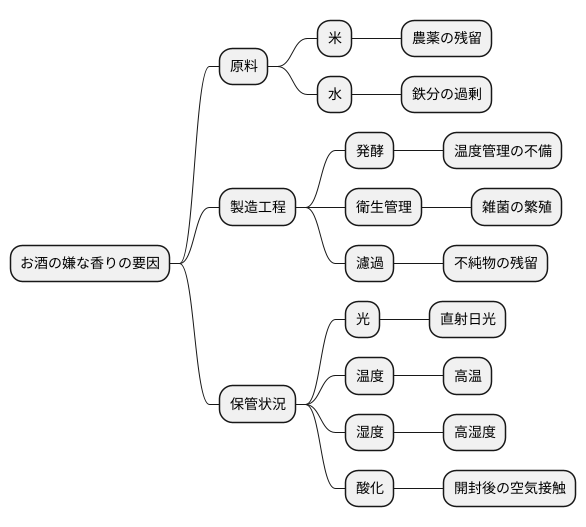

異臭の発生原因

お酒の嫌な香りは、いくつかの要因が考えられますが、大きく分けて原料、製造工程、保管状況の三つに分けられます。

まず、原料に由来するものについてです。お酒造りに欠かせない米や水に、もとから含まれる成分が原因となる場合があります。例えば、農薬が米に残留していたり、水に鉄分が多く含まれていると、お酒に独特の香りが移ってしまうことがあります。美味しいお酒を造るためには、良質な米と綺麗な水を使うことが大切です。

次に、製造工程に由来するものについてです。お酒造りは、発酵という微生物の働きを利用した複雑な工程です。発酵の温度管理が適切でないと、求めていたものとは違う香りが出てしまうことがあります。また、衛生管理が徹底されていないと、雑菌が増えてしまい、これらが嫌な香りの原因となることもあります。さらに、お酒を澄ませる濾過という工程が不十分だと、不純物が残ってしまい、これも香りに影響することがあります。

最後に保管状況に由来するものについてです。お酒は光や温度、湿度の影響を受けやすい、繊細な飲み物です。直射日光の当たる場所や温度の高い場所に置いておくと、お酒が変質し、好ましくない香りが発生しやすくなります。また、湿度の高い場所も劣化を早める原因となります。お酒は冷暗所で保管するのが一番です。さらに、一度開封したお酒は空気に触れることで酸化が進み、これも香りの変化につながります。開封後はお早めにお飲みいただくのがおすすめです。

このように、お酒の嫌な香りは様々な要因が複雑に絡み合って発生します。原料の吟味から製造、保管に至るまで、一つ一つの工程を丁寧に行うことで、美味しいお酒を造り、また美味しく飲むことができるのです。

異臭を防ぐ方法

お酒の風味を損なういやな香りは、様々な要因で発生します。その香りを防ぐためには、原料選びから飲み終わるその時まで、気を配る必要があります。良質な原料を使うことはもちろんのこと、製造の各段階での衛生管理も大切です。雑菌の繁殖を抑えるため、製造場所の清潔さを保ち、道具も丁寧に扱うべきです。

お酒の保管場所の温度管理も重要です。温度変化の少ない、涼しくて日光が当たらない場所を選びましょう。高温や直射日光は、お酒の劣化を早めてしまうからです。瓶詰めされたお酒であっても、光や温度の影響を受けやすいので、適切な環境で保管することが大切です。

瓶を開けた後は、空気に触れることでお酒が酸化し、風味が変わってしまうことがあります。開栓後は、空気に触れる時間を極力減らし、早めに飲み切るように心がけましょう。また、一度開けた瓶は、しっかりと栓をして、冷暗所で保管することで、酸化の進行を遅らせることができます。冷蔵庫での保管が望ましいですが、その場合も温度変化の少ない場所に置くのが良いでしょう。

お酒の種類によっては、適切な保存温度が異なります。例えば、日本酒であれば冷蔵庫で保管するのが一般的ですが、焼酎など常温保存できるお酒もあります。それぞれの酒に合った保存方法を確認し、実践することで、お酒本来の風味を長く楽しむことができます。このように、原料の段階から保管、そして飲み方まで、それぞれの段階で適切な処置を行うことで、いやな香りの発生を防ぎ、お酒本来の美味しさを味わうことができるのです。

| 段階 | 注意点 | 目的 |

|---|---|---|

| 原料 | 良質な原料を選ぶ | いやな香りの発生源を排除 |

| 製造 | 衛生管理を徹底 製造場所の清潔を保つ 道具を丁寧に扱う |

雑菌の繁殖を抑える |

| 保管 | 温度変化の少ない、涼しくて日光が当たらない場所に保管 開栓後は空気に触れる時間を減らし、早めに飲み切る 栓をしっかりとして冷暗所で保管 |

お酒の劣化を防ぐ 酸化を防ぐ |

| 種類別 | お酒の種類に合った保存温度を守る | お酒本来の風味を長く楽しむ |

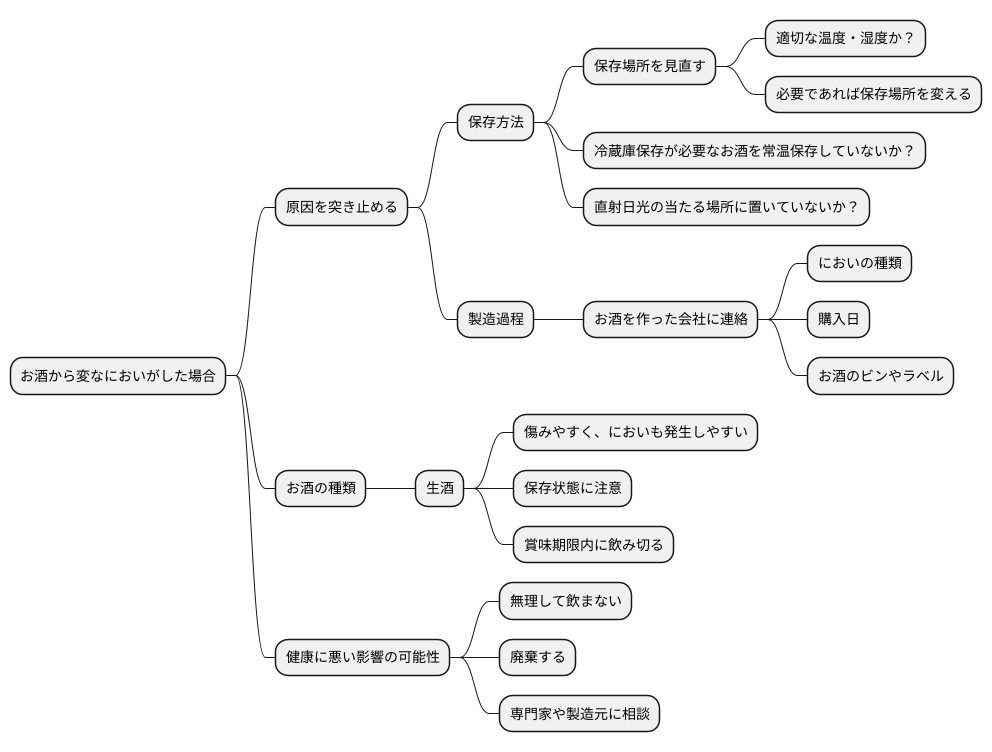

異臭が発生した場合の対処法

お酒から変なにおいがした場合、まず、その原因を突き止めましょう。においの原因が保存方法なのか、それとも製造過程にあるのかによって、その後の対応が変わってきます。原因を特定することで、二度と同じようなことが起こらないように対策を立てることができます。

保存方法に問題があったと考えられる場合は、保存場所をもう一度よく見直してみましょう。お酒にとって適切な温度や湿度の環境で保存されているかを確認し、必要であれば保存場所を変えるなどの対策を取りましょう。冷蔵庫での保存が望ましいお酒を常温で保存していた、あるいは直射日光の当たる場所に置いていたなど、保存環境に問題があった場合は、すぐに改善することが大切です。

もし、製造過程に原因があると疑われる場合は、お酒を作った会社に連絡を取りましょう。においの種類や購入した日などを詳しく伝え、適切な対応を依頼しましょう。製造元に連絡する際は、お酒のビンやラベルなどを手元に置いておくと、スムーズに状況を伝えることができます。

お酒の種類によっては、においが発生しやすいものもあります。例えば、加熱処理をしていない生酒は、他の種類のお酒に比べて傷みやすく、においも発生しやすい傾向にあります。生酒は特に保存状態に注意を払い、賞味期限内に飲み切るようにしましょう。

また、においの種類によっては、健康に悪い影響を与える可能性もあります。少しでも異変を感じた場合は、決して無理して飲まずに、廃棄するのが賢明です。自分の判断だけで対処しようとせず、専門家や製造元に相談することをお勧めします。お酒の品質と安全を守るためにも、少しでも疑問に思った場合は、専門家の意見を聞くことが大切です。

まとめ

お酒をより深く味わうためには、好ましくない香りを正しく理解し、適切な方法で対処することが大切です。お酒の香りは、製造過程や保管の状態など、様々な要因で変化します。そのため、好ましくない香りの種類とその発生源を理解することで、未然に防ぐ方法を見つけることが可能になります。また、もし好ましくない香りが発生してしまった場合でも、正しい対処法を知っていれば、被害を最小限に抑えられます。

お酒には、様々な好ましくない香りが存在します。例えば、保存状態が悪かったために生じる、ツンとした刺激臭や、カビのような臭い、また、日光に当たりすぎて発生する紙のような臭いなどがあります。これらの香りは、お酒本来の風味を損ない、美味しく飲むことを妨げてしまいます。好ましくない香りの発生を防ぐには、保管場所の温度や湿度、光の当たり方に注意することが重要です。高温多湿や直射日光は避け、冷暗所で保管するようにしましょう。また、一度開栓したお酒は、空気に触れることで酸化が進み、風味が変化しやすくなります。そのため、開栓後は速やかに飲み切り、保存する場合はしっかりと栓を閉めて、冷蔵庫などの冷暗所で保管することが大切です。

万が一、お酒に好ましくない香りを感じた場合は、無理に飲まず、適切な方法で対処しましょう。香りが軽度であれば、デキャンタに移し替えて空気に触れさせることで、香りが和らぐ場合があります。しかし、香りが強い場合や、味がおかしいと感じた場合は、飲むのを控え、販売店やメーカーに相談することが賢明です。

日頃からお酒の保管方法に気を配り、異変がないか注意深く観察することで、お酒をより安全に、そして美味しく楽しむことができます。お酒は、正しく扱えば、素晴らしい風味と香りで私たちを楽しませてくれます。しかし、少しでも好ましくない香りを感じた場合は、自分の体を守ることを最優先し、無理に飲まないようにしましょう。この記事が、皆様のお酒選びや保管の参考になれば幸いです。

| 好ましくない香り | 発生源 | 予防策 | 対処法 |

|---|---|---|---|

| ツンとした刺激臭、カビ臭 | 保存状態が悪い | 冷暗所保管、温度・湿度管理 | 軽度ならデキャンタ、強い場合は飲まない |

| 紙のような臭い | 日光 | 直射日光を避ける | 軽度ならデキャンタ、強い場合は飲まない |

| 酸化による風味の変化 | 空気への接触 | 開栓後は速やかに飲み切り、保存時は栓をしっかり閉め冷暗所保管 | 軽度ならデキャンタ、強い場合は飲まない |