お酒の移出とは?基礎知識と手続きを解説

お酒を知りたい

先生、『移出』って、お酒を他の国に輸出することだけを指す言葉ですか?

お酒のプロ

いい質問だね。実は『移出』は、酒税法では国内での移動にも使われる言葉なんだ。お酒の製造場から出荷されることを広く指していて、輸出に限らないんだよ。

お酒を知りたい

じゃあ、例えば、酒屋さんに卸すときも『移出』になるんですか?

お酒のプロ

その通り!製造場から酒屋さんに卸すときも『移出』と呼ぶんだ。輸出だけでなく、国内の移動でも使われることを覚えておいてね。

移出とは。

お酒に関する言葉で「移出」というものがあります。これは、お酒を出荷する場合のように、お酒が作られた場所から出ていくことを、酒税法では「移出」と呼んでいます。

お酒の移出とは

お酒は、私たちの暮らしに彩りを添える嗜好品であると同時に、酒税という税金が課せられる特殊な商品です。この酒税を適切に徴収し、お酒の流通の透明性を確保するために、酒税法では「移出」という概念が用いられています。お酒の移出とは、お酒が製造場から出荷されることを指します。

具体的には、製造者がお酒を酒屋や飲食店といった販売業者に送り出す時、あるいは私たち消費者に直接販売する時、さらには他の製造場へお酒を移動させる時など、様々な場面でこの「移出」という言葉が使われます。どんな場合でも、製造場からお酒が出荷されるという点が共通しています。

お酒が製造場から出ていく際には、所定の手続きが必要となります。製造者は、移出するお酒の種類、数量、そして移出先の情報などを税務署に報告しなければなりません。この報告によって、国はお酒がどのように流通しているかを把握し、不正がないか監視しています。また、移出の際には、酒税が正しく納められているかどうかの確認も行われます。

移出に関する手続きは、お酒の種類や移出先、移出の目的などによって異なる場合があります。例えば、国内での販売を目的とした移出と、海外への輸出を目的とした移出では、手続きの内容が大きく変わってきます。また、少量のお酒を個人で移送する場合と、大量のお酒を事業者が移送する場合でも、必要な手続きは異なります。そのため、お酒の製造や販売に関わる事業者は、移出に関する正確な知識を身につけておくことが不可欠です。移出の手続きを正しく行わないと、法律違反となり、罰則が科される可能性もあります。事前にしっかりと確認し、適切な手続きを行うようにしましょう。

移出と出荷の違い

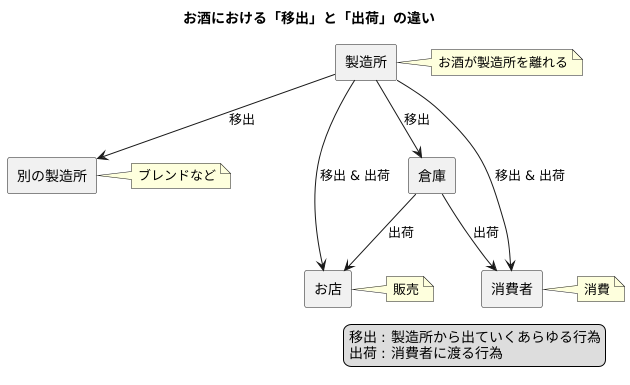

お酒の世界では「移出」と「出荷」はよく似た言葉に聞こえますが、法律の上では全く異なる意味を持っています。この違いを理解することは、お酒を取り扱う事業者にとって非常に大切です。

まず「出荷」とは、製造者が作ったお酒を、お店や消費者など、実際に飲む人に向けて送り出すことです。お酒が製造者の管理下を離れ、販売される段階と考えて良いでしょう。例えば、酒屋さんがお店に日本酒を届ける、あるいはインターネットで注文を受けたワインを消費者に送るといった行為が「出荷」に当たります。

一方「移出」は、お酒が製造所から出ていくあらゆる行為を指します。これは「出荷」よりも広い意味を持っています。例えば、製造所から別の製造所にお酒を移動させる場合も「移出」です。また、製造所から自社の倉庫にお酒を移動させる場合も「移出」に該当します。つまり、お酒が製造所を離れるという事実があれば、それは全て「移出」とみなされるのです。

具体的な例を挙げると、ある酒蔵が作った日本酒を別の酒蔵に送ってブレンドする場合、その行為は「移出」ですが「出荷」ではありません。なぜなら、この時点ではまだお酒は消費者に届いていないからです。また、酒蔵が作ったお酒を自社の倉庫に保管する場合も「移出」ですが「出荷」ではありません。消費者に販売する目的で倉庫からお酒を取り出した時に初めて「出荷」となるのです。

「移出」は製造所から出ていくこと、「出荷」は消費者に渡ることと覚えておくと良いでしょう。お酒の販売や製造に携わる方は、この二つの言葉を正しく理解し、法律に則った適切な手続きを行う必要があります。曖昧な理解のまま業務を進めると、思わぬ法律違反につながる可能性もあります。それぞれの言葉の意味をしっかりと理解し、適切に使い分けるようにしましょう。

移出に必要な手続き

お酒を他の国へ送り出す際には、酒税に関する法律に基づいた様々な手続きが必要です。これらの手続きは、お酒の不正な動きを阻み、きちんと酒税を集めるために欠かせません。手続きを間違えたり、報告書に不備があると、法律に違反してしまう可能性があるので、注意が必要です。

まず、「移出数量報告書」を税務署に提出する必要があります。この報告書には、送り出すお酒の種類、量、アルコールの強さ、送り出す国など、細かい情報を正確に記入しなければなりません。お酒の種類は、例えば日本酒、焼酎、ビールなど細かく分類し、量も正確な数字でリットル単位まで記入します。アルコール度数も小数点以下まで正確に記載する必要があります。送り出す国名も、正式名称で誤りなく記入しましょう。

この報告書は、国がお酒の流通状況を把握するためにとても重要な資料となります。どこに、どれくらいのお酒が流れているかを国が正しく把握することで、不正な取引や密輸などを防ぐことができます。

また、移出数量報告書の他に、お酒にかかる税金を既に支払ったことを証明する書類なども必要になることがあります。例えば、酒税の納税証明書などです。これらの書類は、税金の未納による不正な移出を防ぐために必要です。

さらに、送り出す国によっては、輸出入に関する手続きや、その国の地方自治体独自のルールなど、追加の手続きが必要となる場合もあります。例えば、特定の種類のお酒の輸入を制限している国もありますし、輸入時に特別な許可が必要な場合もあります。そのため、事前に税務署や関係機関によく確認し、必要な手続きを全て行うことが重要です。

移出の手続きは複雑で、必要な書類も多いので、余裕を持って準備を進め、不明な点は必ず専門家に相談するようにしましょう。適切な手続きを行うことで、スムーズな移出を実現し、思わぬトラブルを避けることができます。

| 手続き | 内容 | 目的 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 移出数量報告書 | お酒の種類、量、アルコール度数、送り出す国など | お酒の流通状況の把握、不正取引・密輸防止 | 正確な情報記入(種類、量、度数、国名など) |

| 酒税納税証明書など | 酒税を支払ったことの証明 | 税金の未納による不正な移出防止 | 必要に応じて提出 |

| 輸出入手続き、地方自治体独自のルール | 送り出す国独自の規制 | 各国の法律遵守 | 事前に税務署や関係機関に確認 |

移出時の注意点

お酒を他の地域へ運び出す際には、いくつか気を付けなければならない点があります。まず、運び出すお酒の量を報告する書類の提出期限を厳守することが大切です。期限までに提出しないと、罰を受ける可能性があります。また、報告書の内容にウソの記載があると、重い罰が科せられることもありますので、正しい情報をきちんと書くようにしましょう。

次に、運び出すお酒の品質管理にも気を配る必要があります。運んでいる最中の気温の変化や衝撃などでお酒の味が落ちたり、傷んだりしないように、お酒の種類に合った適切な包み方や運び方を選ぶことが大切です。特に、気温の変化に弱いお酒は、適した温度で管理することが重要になります。例えば、日本酒のようなお酒は、冷蔵保管が望ましい場合が多く、温度変化による劣化を防ぐためには、保冷剤や断熱材などを用いて温度を一定に保つ工夫が必要です。また、瓶詰のお酒は、割れないように緩衝材で包むなど、丁寧な梱包を心がけましょう。

最後に、運び出す地域によっては、特別な許可や手続きが必要になる場合があります。例えば、海外へお酒を輸出する場合、輸出の許可や税関での手続きが必要です。輸出先の国ごとに法律や規制が異なるため、事前にしっかりと調べておくことが重要です。また、国内であっても、地域独自の決まりがある場合もあります。事前に確認しておかないと、思わぬトラブルに遭遇する可能性があります。これらの点に注意し、正しい手続きを行うことで、問題なくお酒を運び出すことができます。

| 項目 | 注意点 |

|---|---|

| 書類 |

|

| 品質管理 |

|

| 地域特有の規制 |

|

まとめ

お酒は、私たちの生活に彩りを添える飲み物ですが、その製造や販売、流通には酒税法という法律が深く関わっています。この法律の中で、製造場からお酒を運び出す行為は「移出」と呼ばれ、厳しく管理されています。お酒に携わる方々にとって、この「移出」に関する正しい知識は、事業を円滑に進める上で欠かせません。

まず、「移出」と似た言葉に「出荷」がありますが、これらは異なる意味を持ちます。「出荷」とは、製造場から商品を送り出す行為全般を指すのに対し、「移出」は酒税法に基づく特別な手続きを伴うお酒の移動を指します。つまり、お酒を製造場から出す場合は、すべて「移出」となり、酒税法の規定に従わなければなりません。

具体的には、移出を行う際には、「移出数量報告書」という書類を作成し、税務署に提出する必要があります。この報告書には、移出するお酒の種類や量、移出先などを正確に記入しなければなりません。提出期限も厳格に定められており、期限を守らないと罰則が科される場合もあります。また、お酒の種類によっては、移出先に特別な許可が必要な場合もあります。例えば、他県に販売する場合は、それぞれの都道府県の許可を得る必要があります。

さらに、お酒の品質管理も重要なポイントです。移出の過程で品質が劣化しないよう、適切な温度管理や保管方法が必要です。消費者に安全なお酒を届けるためにも、細心の注意を払わなければなりません。

酒税法は複雑で、改正されることもあります。そのため、常に最新の情報を入手し、適切な対応をすることが大切です。もし、手続きや内容に不明な点があれば、ためらわずに税務署や関係機関に相談しましょう。専門家のアドバイスを受けることで、より確実で安心な手続きを行うことができます。お酒を取り巻く法律を遵守し、責任ある行動を心がけることで、豊かなお酒文化を守り、発展させていくことができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 移出 | 酒税法に基づく手続きを伴うお酒の製造場からの移動。お酒を製造場から出す場合は、すべて「移出」となり、酒税法の規定に従わなければならない。 |

| 出荷 | 製造場から商品を送り出す行為全般を指す。 |

| 移出と出荷の違い | 「出荷」は一般的な商品の移動を指すのに対し、「移出」は酒税法に基づくお酒特有の移動を指す。 |

| 移出の手続き | 「移出数量報告書」を作成し、税務署に提出する必要がある。お酒の種類や量、移出先などを正確に記入し、期限内に提出する必要がある。種類によっては、移出先に特別な許可が必要な場合もある(例:他県に販売する場合の都道府県ごとの許可)。 |

| 品質管理 | 移出の過程で品質が劣化しないよう、適切な温度管理や保管方法が必要。 |

| 酒税法 | 複雑で改正されることもあるため、最新の情報を入手し適切な対応をすることが重要。不明な点は税務署や関係機関に相談することが推奨される。 |