お酒の甘さの秘密:単糖類

お酒を知りたい

先生、『単糖類』って、お酒を作るのに何か関係があるんですか?

お酒のプロ

いい質問だね!お酒は、糖を酵母が分解することで作られるんだよ。その糖の中でも、単糖類は酵母にとって最も分解しやすい糖なんだ。

お酒を知りたい

分解しやすいっていうことは、お酒が早くできるってことですか?

お酒のプロ

その通り!単糖類が多いほど、酵母は活発に活動して、早くお酒になるんだよ。ブドウに含まれるブドウ糖や果糖は単糖類だから、ワイン作りに適しているんだね。

単糖類とは。

お酒を作るもとになる、これ以上分解できない一番簡単な糖である『単糖類』(例えば、ぶどう糖や果糖など)について。

糖の基礎知識

お酒の甘みのもとを理解するには、まず糖について学ぶ必要があります。糖は、私たちの体に欠かせない栄養素である炭水化物の一種で、主要なエネルギー源です。この糖は、その構造によって大きく三つの種類に分けられます。

まず、単糖類は、糖の最小単位で、これ以上分解することができません。ブドウ糖や果糖などがこの単糖類にあたり、お酒の甘みに直接関わる重要な要素です。たとえば、ブドウの果汁に含まれるブドウ糖は、ワインの甘みの由来となります。また、果物の甘み成分である果糖は、果実酒などに甘みを与えます。

次に、二糖類は、二つの単糖類が結びついたものです。身近な例としては、砂糖の主成分であるショ糖や、牛乳に含まれる乳糖などがあります。ショ糖は、サトウキビやテンサイから作られ、様々な食品に甘みを加えるために使われます。お酒においても、一部のリキュールやカクテルにはショ糖が加えられており、甘みづけの役割を担っています。

最後に、多糖類は、たくさんの単糖類がつながってできたものです。デンプンや食物繊維などがこの多糖類に分類されます。デンプンは、米やイモなどに含まれる主要な炭水化物で、私たちの主食として重要な役割を担っています。お酒造りにおいても、原料に含まれるデンプンが糖に変換されることで、アルコール発酵が進みます。ただし、多糖類自体は甘みを感じません。

お酒の甘みは、主に単糖類と二糖類の種類と量によって決まります。それぞれの糖が持つ甘みの強さや質、そしてそれらがどのくらいの割合で含まれているかによって、お酒の甘みの感じ方は大きく変化します。お酒の種類によって使われる原料や製法が異なるため、それぞれに特有の甘みが生まれるのです。

| 糖の種類 | 構成 | 例 | お酒への影響 |

|---|---|---|---|

| 単糖類 | 糖の最小単位 | ブドウ糖、果糖 | お酒の甘みに直接関わる (ブドウ糖→ワイン、果糖→果実酒) |

| 二糖類 | 二つの単糖類が結合 | ショ糖、乳糖 | 一部のリキュールやカクテルに甘みを与える |

| 多糖類 | 多数の単糖類が結合 | デンプン、食物繊維 | 甘みはないが、アルコール発酵の基となる |

お酒における単糖類

お酒の甘み、風味を形作る要素として、糖類は欠かせません。中でも単糖類は、お酒の甘みの直接的な源となる重要な成分です。お酒の中で特に注目すべき単糖類は、ブドウ糖と果糖です。

ブドウ糖は、自然界に広く存在する糖です。植物の光合成によって作られ、私たちの体を含め、多くの生物にとって主要なエネルギー源となっています。お酒においても、このブドウ糖は重要な役割を担っています。原料となる果実や穀物に含まれるブドウ糖は、発酵過程で酵母によってアルコールと二酸化炭素に変換されます。

果糖は、果物に多く含まれる糖で、ブドウ糖よりも強い甘みを持つのが特徴です。そのため、果糖の含有量が多いお酒は、より濃厚な甘みを感じさせる傾向があります。ブドウ糖と同様に、果糖も発酵過程で酵母によってアルコールと二酸化炭素に変換されます。

発酵が完了したお酒にも、ブドウ糖と果糖は、ある程度の量が残り、これがお酒の甘味の土台となります。お酒の種類によって、これらの単糖類の比率は異なり、その比率の違いが、お酒によって甘みの強さや質に違いをもたらします。ブドウ糖が多いお酒は、すっきりとした軽やかな甘みになり、果糖が多いお酒は、こっくりとした重厚な甘みになります。

例えば、米を原料とする日本酒では、ブドウ糖と果糖のバランスがとれており、穏やかで奥行きのある甘みが生まれます。一方、ブドウを原料とするワインでは、ブドウ糖だけでなく果糖も多く含まれており、ふくよかな甘みを感じることができます。このように、単糖類の種類と比率は、お酒の個性を決定づける重要な要素と言えるでしょう。

| 単糖類 | 特徴 | お酒への影響 | お酒の例 |

|---|---|---|---|

| ブドウ糖 | 自然界に広く存在、生物の主要エネルギー源、すっきりとした甘み | 軽やかな甘みの土台 | 日本酒など |

| 果糖 | 果物に多く含有、ブドウ糖より強い甘み | 濃厚な甘み、こっくりとした重厚な甘み | ワインなど |

ブドウ糖の役割

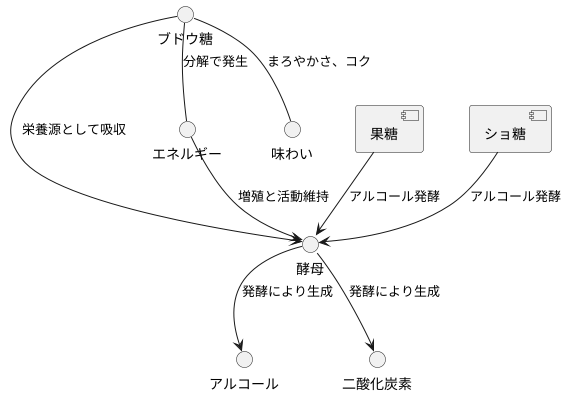

お酒造りにおいて、糖分は欠かせない存在です。中でも、ブドウ糖は酵母の活動に必要不可欠な栄養源となります。酵母は、このブドウ糖を分解することで、アルコールと二酸化炭素を作り出します。この一連の働きを「発酵」と呼び、お酒造りの根幹をなす工程です。

ブドウ糖が分解される過程で、エネルギーが発生します。このエネルギーは、酵母自身の増殖や活動の維持に使われます。酵母が活発であればあるほど、発酵は順調に進み、良質なお酒となります。言わば、ブドウ糖は酵母にとっての活力源であり、お酒造りの要となる物質と言えるでしょう。

ブドウ糖は、お酒の味わいを決定づける要素でもあります。ブドウ糖が多く含まれているお酒は、一般的に、まろやかで優しい甘味と、奥行きのあるコクが感じられます。反対に、ブドウ糖が少ないと、辛口ですっきりとした味わいになります。

ブドウ糖以外にも、お酒造りには様々な種類の糖分が関わっています。果糖やショ糖なども、酵母によって分解され、アルコール発酵に寄与します。それぞれの糖分が持つ特性や、配合のバランスによって、お酒の種類や味わいは大きく変化します。ブドウ糖を理解することは、お酒の奥深さを知る第一歩と言えるでしょう。お酒の種類によって最適な糖分の種類や量は異なり、職人の経験と技術によって絶妙なバランスで調整されているのです。

果糖の役割

お酒における甘味の決め手となる果糖について、詳しく見ていきましょう。果糖は、その名の通り果物に多く含まれる糖の一種です。私たちがよく知るブドウ糖よりも甘味が強いのが特徴で、果実酒や甘口ワインなど、甘さを大切にしたいお酒には欠かせない存在です。

果糖は、お酒の甘味を形作るだけでなく、香りにも影響を与えます。果糖を多く含むお酒は、フルーティーな香りを持ち、爽やかな甘味を私たちにもたらしてくれます。桃やリンゴ、ブドウなど、果物そのものの風味を活かしたお酒には、この果糖の働きが大きく関わっています。

お酒作りにおいて、果糖はブドウ糖と同様に酵母によってアルコール発酵されます。しかし、ブドウ糖に比べて発酵速度が遅いため、お酒の中に残りやすく、これが甘味料としての役割を果たします。つまり、果糖の含有量によって、お酒の甘さが調整されているのです。

さらに、果糖には低温でも甘味を感じやすいという優れた性質があります。そのため、冷やして飲むお酒、例えばキリッと冷えた白ワインや日本酒、あるいはキンキンに冷えたビールにも、果糖は甘味の要素として加えられています。冷やすことで、果糖の爽やかな甘味がより一層引き立ち、お酒の美味しさを高めてくれるのです。

このように、果糖は単に甘味を与えるだけでなく、香りや飲み心地にも影響を与える、お酒にとって重要な要素と言えるでしょう。果物由来の自然な甘さを活かしたい時に、この果糖の特性が最大限に活かされています。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 甘味 | ブドウ糖より強い甘味を持つ。 |

| 香り | フルーティーな香りを与える。 |

| 発酵 | ブドウ糖より発酵速度が遅く、お酒の中に残りやすい。 |

| 温度と甘味 | 低温でも甘味を感じやすい。 |

| 用途 | 果実酒、甘口ワイン、日本酒、ビールなど。 |

| まとめ | 甘味だけでなく、香りや飲み心地にも影響を与える重要な要素。 |

お酒の甘さと味わいの関係

お酒の甘さは、含まれる糖分の量だけで決まるものではありません。甘味、酸味、苦味、渋味、そしてうま味といった様々な味わいの要素が複雑に絡み合い、全体としての印象を作り出しているのです。砂糖の甘さを想像してみてください。そのまま味わうと、純粋な甘さを感じますが、そこにレモン汁を加えるとどうでしょう。甘さは和らぎ、爽やかな印象に変わります。これは、酸味が甘味を中和する働きによるものです。

お酒においても同様のことが言えます。ブドウを原料とするワインでは、ブドウ本来の甘みに加え、発酵によって生まれる酸味が重要な役割を果たします。酸味がしっかりしていれば、たとえ甘味が強くても、後味はすっきりとしています。反対に、酸味が不足すると、甘さが際立ち、くどい印象を与えてしまうことがあります。

苦味や渋味は、甘味を和らげるだけでなく、味わいに奥行きを与えます。ビールの原料であるホップは、苦味と独特の香りを持ち、ビールの味わいを複雑にしています。また、ワインに含まれる渋味は、ブドウの皮や種に由来するもので、口の中に心地よい収れん性をもたらします。これらの要素が、お酒の味わいをより豊かに、そして多様性に富んだものにしているのです。

お酒造りの職人は、原料の選定から発酵、熟成に至るまで、様々な工程でこれらの味わいのバランスを緻密に調整しています。目指す味わいに近づけるために、長年の経験と技術を駆使し、丹精込めてお酒を造り上げています。私たち消費者は、その努力の結晶である様々なお酒の中から、自分の好みにぴったりの一本を見つけることができるのです。それぞれの個性を持つお酒を味わい、その奥深い世界を探求する喜びは、尽きることがありません。

| 味覚要素 | 甘味への影響 | お酒の例 | その他 |

|---|---|---|---|

| 甘味 | ベースとなる甘さ | ブドウ(ワイン) | 砂糖の甘さを例に説明 |

| 酸味 | 甘味を中和、後味をすっきりさせる | ワイン、レモン汁 | 酸味が不足すると甘さがくどく感じる |

| 苦味 | 甘味を和らげ、奥行きを与える | ビール(ホップ) | 独特の香りも付与 |

| 渋味 | 甘味を和らげ、奥行きを与える | ワイン(ブドウの皮/種) | 収れん性をもたらす |

| うま味 | 本文に明記なし | – | – |

単糖類と健康

糖分は私たちの体に欠かせない大切な栄養素の一つです。食事から取り入れた糖分は、体内で分解されて単糖類と呼ばれるブドウ糖などの最小単位になります。この単糖類が、体を動かすためのエネルギー源となるのです。

お酒にも、この単糖類が含まれています。お酒の種類によって含まれる糖分の量は様々ですが、ビールや日本酒、甘いカクテルなどは特に糖分が多いと言えるでしょう。お酒に含まれる糖分は、体内で素早く吸収されるという特徴があります。そのため、お酒を飲むと短時間で血糖値が上昇しやすいのです。

血糖値が急激に上がると、それを下げるためにインスリンというホルモンが多く分泌されます。インスリンは、血液中の糖分を細胞に取り込ませ、エネルギーとして利用したり、脂肪として蓄えたりする働きをしています。ですから、血糖値の乱高下を繰り返すと、インスリンの働きが追いつかなくなり、体に負担がかかってしまうのです。

このような状態が続くと、肥満や糖尿病などの生活習慣病につながるリスクが高まります。また、過剰な糖分は老化を促進するとも言われています。お酒を飲む際は、一度にたくさん飲むのではなく、適量を守り、ゆっくりと時間をかけて楽しむことが大切です。

さらに、バランスの良い食生活を心がけることも重要です。野菜や海藻、きのこなどに多く含まれる食物繊維は、糖分の吸収を穏やかにする働きがあります。お酒を飲む際に、これらの食物繊維を豊富に含む食品を一緒に食べることで、血糖値の急上昇を抑えることができるでしょう。お酒との付き合い方を工夫し、健康的な生活を送りましょう。