酒造りに欠かせない水:軟水の秘密

お酒を知りたい

先生、お酒を作るのに『軟水』が良いって聞きますが、どういうことですか?

お酒のプロ

いい質問だね。お酒の種類によって違うけど、一般的には軟水の方が雑味が少なく、すっきりとした味のお酒になりやすいと言われているんだ。例えば、日本酒やビールなどは軟水を使うことが多いね。

お酒を知りたい

なるほど。じゃあ、硬水だとどうなるんですか?

お酒のプロ

硬水だとミネラルが多く含まれているから、お酒に独特の風味やコクを与えることがあるんだ。ウイスキーの中には、硬水を使って作られるものもあるんだよ。お酒の種類によって、適した水の硬さが違うということを覚えておくと良いね。

軟水とは。

お水にまつわる言葉「軟水」について説明します。世界保健機関(WHO)では、カルシウムや炭酸カルシウムといったものが、水の中に60ppm以下で含まれている場合、その水を軟水と呼んでいます。ただし、お酒を作る業界では、世界保健機関とは異なる基準を使っています。国税庁が決めた水の分析方法に基づいており、軟水、やや軟水、やや硬水、中硬水、硬水、とても硬水といった具合に、細かく分けています。ちなみに日本の水は軟水が多いです。

軟水とは

お酒造りには、お米と同じくらい水が大切です。お酒造りに使われる水の硬度は、お酒の味や香りに大きく影響します。水の硬度は、水に含まれるカルシウムやマグネシウムなどのミネラルの量で決まります。世界保健機関では、カルシウムや炭酸カルシウムの含有量が60ppm以下の水を軟水としていますが、お酒造りの世界では、もっと細かい分け方をしています。

国税庁が定めたお酒造りに適した水の分類では、軟水、中軟水、軽硬水、中硬水、硬水、高硬水と、六つの種類に分けられています。これは、世界保健機関の基準とは異なり、お酒造りにおける水の役割をより深く理解するために考えられたものです。

軟水は、ミネラルが少ないため、口当たりがまろやかで、すっきりとした味わいのお酒になります。特に、吟醸酒や大吟醸酒のような繊細な香りを重視するお酒には、軟水が欠かせません。軟水を使うことで、お米の持つ繊細な甘みや旨味を引き出し、華やかな香りを際立たせることができます。

逆に、硬水はミネラルが多いため、コクのあるしっかりとした味わいのお酒になります。例えば、日本酒の種類によっては、硬水を使うことで、力強い味わいや複雑な香りを出すことができます。また、ビール造りにおいても、硬水は重要な役割を果たします。ロンドンなど硬水地域で作られる上面発酵ビールは、すっきりとした苦みが特徴で、硬水がその味わいを生み出しています。

このように、一口に軟水と言っても、実は様々な種類があり、それぞれのお酒の種類によって最適な水の硬さが異なります。お酒造りは、お米と水、そして蔵人の技が織りなす芸術であり、水はその中でも特に重要な役割を担っていると言えるでしょう。

| 水の硬度 | 特徴 | お酒の種類 |

|---|---|---|

| 軟水 | ミネラルが少ない、口当たりまろやか、すっきりとした味わい | 吟醸酒、大吟醸酒など繊細な香りを重視するお酒 |

| 硬水 | ミネラルが多い、コクのあるしっかりとした味わい | 力強い味わい、複雑な香りのお酒、上面発酵ビールなど |

日本の水の特性

日本の水は、その柔らかさで世界的に知られています。これは軟水と呼ばれる水質で、ミネラル分、特にカルシウムやマグネシウムの含有量が少ないのが特徴です。この軟水という特性は、日本の地質や気候、そして国土を覆う豊かな自然環境と深く結びついています。

まず日本の地質を見てみると、火山活動の影響が少ない地域では、岩石から溶け出すミネラル分が少ないため、地下水は自然と軟水になります。一方、火山地帯周辺ではミネラル分がやや多くなりますが、それでも世界的に見ると軟水に分類される場合がほとんどです。これは、日本の火山は噴火活動が比較的穏やかで、溶岩の成分もミネラル含有量が低い種類が多いからです。

また、日本の国土の多くは森林に覆われています。豊かな森林は、雨水を地中にゆっくりと浸透させる天然のろ過装置のような役割を果たします。雨水が土壌にしみ込む過程で、落ち葉や土壌中の微生物によって不純物が取り除かれ、清らかで軟らかな水へと変化していくのです。

この恵まれた軟水は、日本の食文化、特に酒造りに大きな影響を与えてきました。日本酒造りにおいて、水は原料の米を蒸す工程から、麹を仕込む工程、そして発酵、熟成に至るまで、全ての工程で使用される重要な要素です。軟水は米の旨味を繊細に引き出し、雑味のないすっきりとした味わいの酒を生み出すのに適しています。

特に、名水の産地として名高い地域では、その土地特有の軟水が、その土地ならではの酒の個性を育んできました。例えば、京都の伏見の水は、きめ細やかでまろやかな味わいの酒を生み出すことで知られています。また、兵庫の灘の水は、力強くコクのある酒を生み出すのに適していると言われています。このように、日本の軟水は、それぞれの土地の風土と相まって、多様な酒を生み出し、人々に愛されてきたのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 日本の水質 | 軟水(ミネラル分、特にカルシウムやマグネシウム含有量が少ない) |

| 軟水の要因 |

|

| 酒造りへの影響 |

|

| 例 |

|

軟水と酒の関係

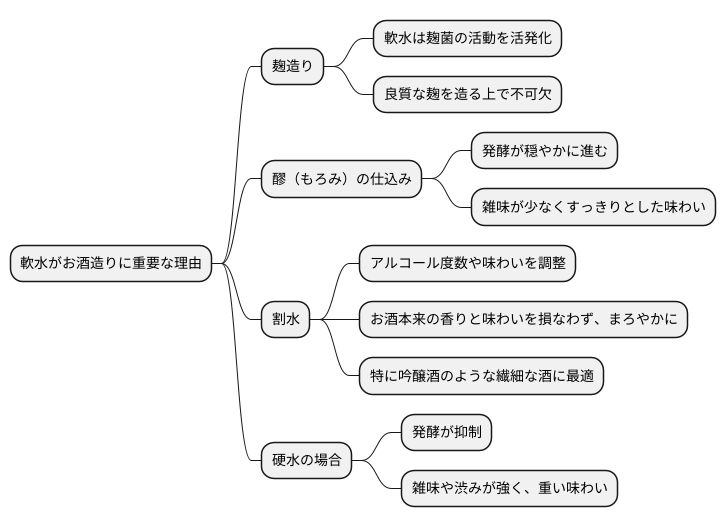

お酒造りにおいて、水はまさに命と言えるほど重要な要素であり、中でも軟水はお酒の味わいを決定づける上で欠かせない存在です。軟水とは、カルシウムやマグネシウムなどのミネラル分の含有量が少ない水のことで、お酒造りの様々な工程で活躍しています。

まず、麹造りの段階では、蒸した米に麹菌を繁殖させる際に軟水を使用します。麹菌は、米のデンプンを糖に変える役割を担っており、この糖がのちにアルコール発酵の原料となります。軟水は麹菌の活動を活発化させるため、良質な麹を造る上で不可欠です。

次に、醪(もろみ)の仕込み段階でも軟水が重要な役割を果たします。醪とは、麹、蒸米、水を混ぜ合わせて発酵させたもので、お酒のベースとなるものです。軟水で仕込まれた醪は、発酵が穏やかに進み、雑味が少なくすっきりとした味わいに仕上がります。

また、仕上がったお酒を割水する際にも軟水がよく用いられます。割水とは、アルコール度数を調整したり、味わいを整えたりするためにお酒に水を加える工程のことです。軟水で割ることで、お酒本来の繊細な香りと味わいを損なうことなく、まろやかな口当たりを実現できます。特に、吟醸酒のように華やかな香りと繊細な味わいを特徴とするお酒には、軟水が最適です。

反対に、硬水を使用してお酒を造ると、発酵が抑制され、雑味や渋みが強く出てしまい、お酒の味わいが重くなりがちです。そのため、お酒を造る蔵元では、使用する水の硬度を厳密に管理し、それぞれのお酒の種類に最適な水を選定しています。このように、軟水は、お酒造りの様々な工程で重要な役割を担っており、お酒の味わいを大きく左右する要素と言えるでしょう。

酒の種類と水の硬度

お酒造りにおいて、水は原料の一つとしてだけでなく、その味や香りを左右する重要な要素です。お酒の種類によって最適な水の硬度が異なり、硬度が高いほどお酒にコクと深みが増し、低いほどすっきりとした淡麗な味わいになります。

例えば、繊細な香りと味わいが特徴の日本酒を例に見てみましょう。日本酒の中でも特に淡麗な味わいを目指す大吟醸酒などは、硬度の低い軟水を用いて仕込みます。軟水は口当たりが柔らかく、米の繊細な風味を引き出し、雑味のないすっきりとした味わいを生み出します。吟醸香と呼ばれるフルーティーな香りも、軟水を使うことでより際立ちます。

一方、コクと深みのある日本酒、例えば純米酒や熟成酒などは、中硬水や硬水で仕込む場合があります。これらの水に含まれるミネラルは、発酵過程で酵母に影響を与え、複雑な香気成分を生み出します。結果として、重厚感のある味わいと奥行きのある香りが楽しめるお酒となります。

ビール造りにおいても、水の硬度は重要な役割を果たします。イギリスで生まれた黒ビールには、硬水がよく合います。硬水に含まれるミネラルは、ビールの苦味を引き立て、独特の風味を生み出します。反対に、淡い黄金色で軽やかな味わいが特徴のピルスナーには、軟水の方が適しています。このように、ビールの種類によって最適な水の硬度は異なり、仕込みに使用する水はビールの個性を決定づける大きな要因と言えるでしょう。

このように、お酒の種類によって最適な水の硬度は異なり、酒造りは水の特性を理解し、巧みに使い分ける職人技によって支えられています。水へのこだわりこそが、多様で奥深いお酒の世界を生み出していると言えるでしょう。

| お酒の種類 | 最適な水の硬度 | 味わい |

|---|---|---|

| 日本酒 (大吟醸酒など) |

低い(軟水) | 繊細な香りと味わい、すっきりとした淡麗、吟醸香 |

| 日本酒 (純米酒、熟成酒など) |

中程度〜高い(中硬水〜硬水) | コクと深み、重厚感、奥行きのある香り |

| ビール (黒ビール) |

高い(硬水) | 苦味が引き立つ、独特の風味 |

| ビール (ピルスナー) |

低い(軟水) | 淡い黄金色、軽やかな味わい |

軟水の活用方法

酒をたしなむ上で、水はなくてはならない存在です。特に日本酒は、仕込み水だけでなく、割水や、一緒に楽しむ水によっても味わいが大きく変わります。家庭で日本酒を嗜む際も、水の硬度を意識することで、より一層その魅力を引き出すことができます。酒本来の繊細な風味を存分に味わいたいのであれば、軟水を選ぶのが良いでしょう。

軟水とは、カルシウムやマグネシウムなどのミネラル分が少ない水のことで、口当たりが軽く、まろやかな味わいが特徴です。特に、吟醸酒や大吟醸酒といった、丹精込めて造られた香り高いお酒には最適です。これらの酒は、米を丁寧に磨き、低温でじっくりと発酵させることで、華やかでフルーティーな香りと、繊細で複雑な味わいを生み出しています。硬水で割ると、せっかくの繊細な香りがミネラル分に覆い隠されてしまい、本来の持ち味が損なわれてしまう可能性があります。軟水を使うことで、酒本来の香味が際立ち、より深く味わいを堪能することができます。吟醸酒や大吟醸酒を飲む際には、是非とも軟水と合わせてみてください。

また、日本酒を水で割って楽しむ場合も、軟水を使うことでよりまろやかな口当たりになります。日本酒度が高い辛口の酒を、軟水で割ることで、まろやかさが加わり、飲みやすくなります。反対に、甘口の酒を軟水で割ると、すっきりとした後味になり、飲み飽きることがありません。このように、軟水は日本酒の味わいを調整する上で、重要な役割を果たします。

ご家庭の水道水が硬水の場合、浄水器を使う、もしくは市販の軟水を購入することで、手軽に軟水を手に入れることができます。最近では、スーパーやコンビニエンスストアでも手軽に軟水を購入できるので、少しの工夫で日本酒をより美味しく味わうことができます。水の選び方ひとつで、日本酒の世界はさらに広がります。是非、様々な日本酒と水の組み合わせを試して、お好みの味わいを見つけてみてください。

| 水の硬度 | 日本酒の種類 | 効果 |

|---|---|---|

| 軟水 | 吟醸酒、大吟醸酒 | 酒本来の繊細な風味を引き立てる。華やかでフルーティーな香りと繊細で複雑な味わいを際立たせる。 |

| 軟水 | 辛口の酒 | まろやかさが加わり、飲みやすくなる。 |

| 軟水 | 甘口の酒 | すっきりとした後味になり、飲み飽きしない。 |

| 硬水 | 吟醸酒、大吟醸酒 | 繊細な香りがミネラル分に覆い隠されてしまい、本来の持ち味が損なわれる可能性がある。 |

まとめ

日本の酒造りにおいて、水はなくてはならない大切な要素です。特に、硬度の低い軟水は、日本酒の繊細な風味を生み出す鍵となっています。酒造りに適した軟水は、日本の豊かな自然環境から生まれます。山々に降り注いだ雨や雪が、長い年月をかけて地層を通り抜けることで、不純物が取り除かれ、清らかで柔らかな水へと変化していきます。

この軟水は、酒米の旨味を最大限に引き出す力を持っています。麹菌や酵母の働きを助け、米のデンプンを糖へと分解する過程で、雑味のないすっきりとした味わいを生み出すのです。さらに、発酵の過程で生まれる繊細な香りや風味も、軟水によって守られ、より一層際立つようになります。

古くから酒蔵は、その土地の水の性質を見極め、酒造りに活かしてきました。水の違いは、酵母の働きや発酵の進み具合に影響を与え、それぞれの酒蔵の個性を形作ります。例えば、同じ酒米を用いても、水の硬度やミネラル分の違いによって、辛口になったり、甘口になったりと、全く異なる味わいの酒が生まれるのです。

日本酒を味わう際には、水にも目を向けてみると、その奥深さをより感じることができるでしょう。口に含んだ時の滑らかさ、後味のキレの良さ、そして繊細な香りの広がり。これらは、軟水があってこそ実現されるものです。

私たちが口にする一杯の日本酒には、日本の豊かな自然環境と、先人たちの知恵と技術が凝縮されています。軟水という自然の恵みに感謝し、その繊細な味わいを楽しむことで、日本酒の魅力をより深く堪能できるのではないでしょうか。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 水の重要性 | 日本酒造りにおいて必須の要素。特に軟水は繊細な風味を生み出す鍵。 |

| 軟水の生成 | 雨や雪が地層を通り抜けることで不純物が除去され、清らかで柔らかな水になる。 |

| 軟水の効果 |

|

| 酒蔵と水 | 酒蔵は土地の水を見極め酒造りに活かす。水の違いが酵母の働きや発酵に影響し、酒蔵の個性を形作る。 |

| 日本酒と水の関係 | 水の硬度やミネラル分の違いで、同じ酒米でも辛口、甘口など異なる味わいの酒が生まれる。 |

| 日本酒の味わい | 滑らかさ、後味のキレ、繊細な香りは軟水のおかげ。 |