二級酒とは?今はなき酒の等級制度

お酒を知りたい

先生、「二級酒」って最近聞かない言葉だけど、どういうお酒のことだったんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。昔は、お酒に「特級」「一級」「二級」といった等級があったんだ。その中で「二級酒」は、品質や製造方法などで、特級や一級よりも低い基準で作られたお酒のことだよ。主に清酒とウイスキーにあった区分だね。

お酒を知りたい

じゃあ、今はないんですか?

お酒のプロ

そうなんだ。平成元年以降、酒税法が改正されて、この等級制度は廃止されたんだよ。今は、お酒の種類や製法によって様々な呼び方があるけど、この「二級酒」のような区分はもうされていないんだ。

二級酒とは。

かつて、お酒の種類によっては、税金の計算のしかまえで『特級』『一級』『二級』といったランク分けがありました。これは、清酒とお酒の一種(ウイスキーなど)に決められていたものでした。このランクは、お酒の品質などに応じて決められていましたが、法律が変わり、平成元年4月1日からは使われなくなりました。ここで説明している『二級酒』は、そのランク分けの一つです。

酒の等級制度の概要

お酒にはかつて、品質を分かりやすく示すための等級制度がありました。これは国の法律である酒税法に基づき、日本酒とウイスキーだけに適用されていました。この制度では、お酒を特級、一級、二級の三段階に分類していました。お酒のラベルにはこの等級がはっきりと表示されており、買う人はそれを参考に選ぶことができました。

最上級に位置づけられていたのが特級酒です。特級酒は、厳選された原料を用い、丹精込めて造られたお酒であり、品質の高さを誇っていました。そのため、お祝い事や贈り物など、特別な場面で選ばれることが多く、贈答用の定番商品として広く認識されていました。

一級酒は、特級酒に次ぐ品質のお酒でした。特級酒ほど高価ではなく、日常的に飲むお酒として、多くの人に親しまれていました。毎日の晩酌や、友人との気軽な集まりなどで楽しまれていました。

二級酒は、価格が手頃な普及品としての役割を担っていました。家計に優しい価格設定が魅力で、日常的にたくさんお酒を飲む人にとっては嬉しい選択肢でした。

それぞれの等級には、原料の種類や製造方法などについて、細かく定められた基準がありました。お酒を造る会社は、この基準をしっかりと守って製造していました。この等級制度は、買う人が品質を見極めるための分かりやすい目安となるだけでなく、国が適切に酒税を集める上でも役立っていました。

しかし、この等級制度は、平成9年(1997年)に廃止されました。これは、消費者の嗜好が多様化し、画一的な等級による分類が時代に合わなくなったことや、国際的な酒類の取引の増加に伴い、国際的な基準との整合性を図る必要性が高まったことなどが理由です。現在では、各酒造会社が独自の基準で品質表示を行うようになっています。

| 等級 | 品質 | 価格 | 用途 | 対象者 |

|---|---|---|---|---|

| 特級 | 最上級 | 高価 | お祝い事、贈り物 | 特別な場面で飲む人 |

| 一級 | 特級に次ぐ | 普通 | 日常の晩酌、友人との集まり | 日常的に飲む人 |

| 二級 | 普及品 | 手頃 | 日常 | 価格重視の人 |

二級酒の特徴

かつて日本酒には、特級、一級、二級といった等級がありました。このうち二級酒は、特級や一級に比べて価格が安く、日常的に飲むお酒として広く親しまれていました。当時の家庭では、特別な日や祝いの席には特級酒や一級酒を、普段の晩酌には二級酒を選ぶといったように、それぞれの等級に応じて使い分けていたのです。

二級酒は価格の手頃さから、品質面で劣っているというイメージを持たれることもありました。確かに、香りや味わいの複雑さや深みといった点では、特級や一級に及ばないこともありましたが、決して粗悪品ではありませんでした。国が定めた一定の基準を満たしたお酒であり、当時の酒造メーカーは、それぞれの等級に合わせた製法や原料を用いて、多様なニーズに応える製品開発に力を入れていました。

二級酒の魅力は、何といってもその手軽さにありました。限られた家計の中でも、美味しいお酒を気軽に楽しめることから、多くの家庭で愛飲されていました。特に、毎日の晩酌を欠かさないという人たちにとって、二級酒はまさにうってつけの存在だったと言えるでしょう。

また、二級酒は料理酒としても重宝されていました。煮物や焼き物などに加えることで、素材の臭みを抑え、風味を引き立てる効果があります。特に、日本酒の風味が料理に深みを与える和食においては、二級酒は欠かせない存在でした。このように、二級酒は家庭の食卓を彩る、生活に密着したお酒として、人々の暮らしに深く根付いていたのです。現在では等級制度は廃止され、様々な個性を持つ日本酒が造られていますが、かつての二級酒のように、気軽に楽しめる美味しいお酒は、今も昔も人々に求められていると言えるでしょう。

| 等級 | 価格 | 用途 | 品質 |

|---|---|---|---|

| 特級 | 高 | 特別な日、祝いの席 | 香り、味わい豊か |

| 一級 | 中 | 特別な日、祝いの席 | 香り、味わい豊か |

| 二級 | 低 | 日常の晩酌、料理酒 | 特級、一級には及ばないが一定基準を満たした品質 |

等級制度廃止の背景

かつて日本酒には、品質や原料によって級別区分が設けられた等級制度が存在していました。これは、日本酒の価格や税率を定める上で重要な役割を果たしていましたが、平成元年4月1日をもって廃止されました。この制度廃止には、大きく分けて二つの要因が考えられます。

一つ目は、酒税法の改正です。長らく、日本酒の税率は等級に基づいて決められていましたが、酒税法の改正により、この等級による税率の差が撤廃されました。これにより、等級制度は根拠を失い、その存在意義が薄れてしまったのです。改正の目的は、酒造メーカーがより自由に酒造りに取り組める環境を整備すること、そして消費者に多様な選択肢を提供することにありました。

二つ目は、消費者側の嗜好の変化です。かつては、高級な酒を求める消費者が多く、等級の高い酒が評価されていました。しかし、時代が進むにつれ、消費者の価値観は多様化していきました。単に高価な酒だけでなく、個性的な味や香りを持つ酒を求める声が高まり、画一的な等級で日本酒を評価することへの疑問が生じるようになりました。消費者の嗜好の多様化は、酒造メーカーにも多様な酒造りを促し、結果として、等級制度は時代にそぐわないものとなってしまったのです。

このように、法改正と消費者ニーズの変化という二つの大きな流れが、日本酒の等級制度廃止の背景にあったと言えるでしょう。この制度廃止は、日本酒業界にとって大きな転換期となり、多様な製法や原料を用いた、個性豊かな日本酒が次々と誕生するきっかけとなりました。今日、私たちが楽しめるバラエティ豊かな日本酒は、この等級制度廃止による自由な酒造りの発展の賜物と言えるでしょう。

| 要因 | 内容 | 結果 |

|---|---|---|

| 酒税法の改正 | 等級による税率の差が撤廃。酒造メーカーがより自由に酒造りに取り組める環境を整備、消費者に多様な選択肢を提供。 | 等級制度の根拠喪失、存在意義の低下 |

| 消費者側の嗜好の変化 | 高価な酒だけでなく、個性的な味や香りを持つ酒を求める声が高まり。画一的な等級で日本酒を評価することへの疑問が生じる。 | 酒造メーカーにも多様な酒造りを促し、等級制度は時代にそぐわないものとなった。 |

廃止後の酒造りの変化

かつて日本酒には、品質を等級で示す制度がありました。この制度は、一定の基準を満たしたお酒を「特級」「一級」「二級」のように分類するものでした。しかし、この等級制度は、酒造りの自由な発想を阻害する要因ともなりかねませんでした。画一的な品質を求めるあまり、個性的なお酒を生み出すことが難しかったからです。この等級制度が廃止されたことで、日本酒の世界は大きく変わりました。酒造メーカーは、等級という枠にとらわれることなく、それぞれの個性を活かした多様な酒造りを目指すことができるようになったのです。

自由な発想に基づく酒造りは、まず原料へのこだわりとなって表れました。特定名称酒のように、米の品種や精米歩合、使用する水など、原料にこだわった高品質なお酒が次々と誕生しました。また、製法にも工夫を凝らし、伝統を守りながらも新しい技術や発想を取り入れることで、これまでにない味わいを追求する動きが活発化しました。例えば、低温でじっくりと発酵させることで、香りを高くする技術や、木桶を使って熟成させることで、独特の風味を醸し出す方法などが注目されました。

消費者は、多様化する日本酒の選択肢の中から、自分の好みに合ったお酒を選べるようになりました。辛口、甘口といった基本的な味の好みだけでなく、香りやコク、後味など、より細かな嗜好に合わせたお酒選びが可能になったのです。また、生産者情報がより詳しく提供されるようになったことで、それぞれの酒蔵のこだわりや歴史、生産者の思いに触れながらお酒を選ぶ楽しみも生まれました。このように、等級制度の廃止は、酒造りの可能性を広げ、業界全体に大きな活力を与えました。伝統を守りながらも革新を続けることで、日本酒はさらなる進化を遂げ、国内外で多くの人々を魅了し続けているのです。

| 項目 | 等級制度時代 | 等級制度廃止後 |

|---|---|---|

| 酒造り | 画一的な品質、自由な発想を阻害 | 多様な酒造り、個性を活かせるように |

| 原料 | – | 特定名称酒、米・水へのこだわり |

| 製法 | – | 伝統を守りつつ新しい技術・発想、低温発酵、木桶熟成 |

| 消費者 | – | 多様な選択肢、細かな嗜好に合わせたお酒選び、生産者情報 |

| 日本酒業界全体 | – | 可能性拡大、活性化、さらなる進化 |

現代の日本酒選び

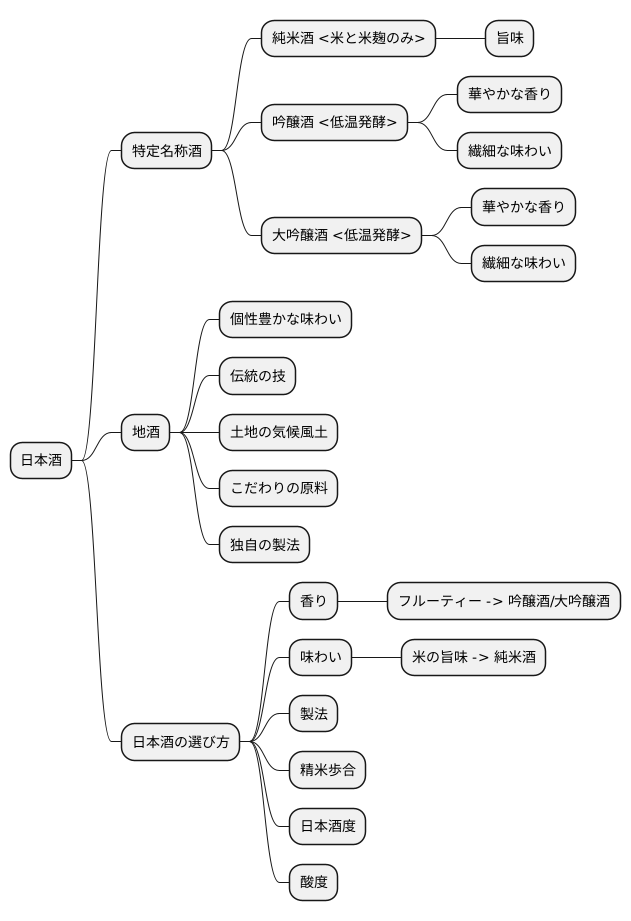

かつては日本酒の品質を等級で示していましたが、今ではその制度は使われていません。しかし、今もなお多種多様な日本酒が私たちの食卓を彩っています。原料の種類や製造方法によって、お酒には様々な呼び名があります。例えば「特定名称酒」と呼ばれるものがあり、これは原料や製法に一定の基準を満たしたお酒です。その中でもよく知られているのが「純米酒」です。これは米と米麹だけを原料として造られた、米本来の旨味を味わえるお酒です。そして、低温でじっくりと発酵させた「吟醸酒」や「大吟醸酒」は、華やかな香りと繊細な味わいが特徴です。これらの日本酒は、高度な技術と丁寧な作業によって生み出されています。

近年注目を集めているのが、地方の小さな蔵元が丹精込めて造る地酒です。それぞれの蔵元が受け継いできた伝統の技や、土地の気候風土を生かした酒造りによって、個性豊かな味わいが生まれています。こだわりの原料を使い、独自の製法で醸されたお酒は、まさに芸術作品と言えるでしょう。全国各地には、それぞれの土地で育まれた多様な地酒が存在し、日本酒の世界をさらに豊かにしています。

日本酒を選ぶ際には、値段だけでなく、香りや味わい、製法などに注目してみましょう。例えば、フルーティーな香りが好みであれば吟醸酒や大吟醸酒を、しっかりとした米の旨味を味わいたいのであれば純米酒を選ぶと良いでしょう。また、ラベルに記載されている精米歩合や日本酒度、酸度といった情報も参考になります。インターネットや専門店で情報を集めたり、色々な銘柄を飲み比べてみたりすることで、きっと自分にぴったりの一杯が見つかるはずです。日本酒の世界は奥深く、様々な楽しみ方ができます。ぜひ、自分好みのお酒を探求してみてください。