芋焼酎の魅力:香り、味わい、楽しみ方

お酒を知りたい

先生、芋焼酎って、さつまいもからできているんですよね?でも、焼酎って、お米から作るんじゃないんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。焼酎はお米から作るものが多いけど、さつまいもから作る焼酎もあるんだよ。それが芋焼酎だ。さつまいもの甘い香りが特徴なんだ。

お酒を知りたい

へえー、そうなんですね。じゃあ、芋焼酎は甘いお酒なんですか?

お酒のプロ

そうだね、ほのかな甘みがあるよ。鹿児島県と宮崎県南部で作られているものが有名で、色々な種類があるんだよ。香り豊なものや、軽いものもあるから、好みに合わせて楽しめるんだ。

芋焼酎とは。

さつまいもを材料にした焼酎である芋焼酎について説明します。芋焼酎は、単式蒸留焼酎の一種で、甘藷焼酎とも呼ばれています。さつまいもの甘い香りと、かすかな甘みが特徴です。主な産地は鹿児島県と宮崎県南部です。今では、香りの強い、昔ながらの方法で蒸留したものが中心ですが、蒸留の仕方を工夫して香りを抑えたものもあります。芋焼酎は、さつまいも独特のやさしい甘みがあり、水や湯で割っても、味のバランスが崩れないのが特徴です。

歴史と起源

芋焼酎の物語は、遠い昔、さつまいもが海を渡って日本にやって来た頃に始まります。16世紀頃、中国から琉球王国(今の沖縄)へ、そして薩摩藩(今の鹿児島県)へと、さつまいもは長い旅路を経て伝わりました。当時、薩摩藩ではお米が不足していたため、さつまいもは人々の大切な食べ物となり、やがてお酒へと姿を変えていくことになります。これが芋焼酎の始まりです。

江戸時代に入ると、芋焼酎は庶民の暮らしの中に深く根付いていきました。米から造られるお酒とは違う、独特の香りと味わいは人々を魅了し、広く親しまれるようになりました。当時のお酒造りは、今のように機械を使うのではなく、すべて人の手で行われていました。職人たちは、代々受け継がれてきた技と経験を活かし、丁寧に芋焼酎を造り上げていました。その熱い想いは、現代の芋焼酎造りにも受け継がれています。

時代は流れ、技術も進歩しました。今では、様々な工夫が凝らされ、個性豊かな味わいの芋焼酎が数多く生まれています。鹿児島県や宮崎県南部は、温暖な気候と豊かな土壌に恵まれ、質の高いさつまいもが育つことで有名です。これらの地域では、伝統を守りながらも新しい技術を取り入れることで、香り高く、まろやかな味わいの芋焼酎が造られています。昔ながらのかめ壺仕込みでじっくりと熟成させたものや、華やかな香りを引き出すために工夫を凝らしたものなど、その種類は実に様々です。芋焼酎の歴史は、さつまいもと人との出会い、そして技術の進歩とともに、これからも豊かな物語を紡いでいくことでしょう。

| 時代 | 内容 |

|---|---|

| 16世紀 | 中国から琉球王国、薩摩藩へさつまいもが伝来。薩摩藩では米不足のため、さつまいもが重要な食料となり、芋焼酎の起源となる。 |

| 江戸時代 | 芋焼酎が庶民の間に普及。手作業での製造、独特の香りと味わいが人気となる。 |

| 現代 | 技術の進歩により、多様な味わいの芋焼酎が誕生。鹿児島県、宮崎県南部で質の高いさつまいもが生産され、伝統と新技術を融合させた芋焼酎造りが行われている。 |

原料へのこだわり

芋焼酎の深い味わいは、原料であるさつまいもへの徹底したこだわりから生まれます。風味や味わいを大きく左右するさつまいもの種類は、数多く存在しますが、焼酎造りで特に人気が高いのは黄金千貫と紅あずまです。

黄金千貫は、焼酎造りに最適な品種として広く知られています。煮崩れしにくい性質を持つため、仕込みの工程で扱いやすく、歩留まりが良いという利点があります。そして、黄金千貫で造られた焼酎は、力強い香りと深いコクが特徴です。まるで大地を思わせるような力強い風味は、多くの焼酎愛好家を魅了しています。

一方、紅あずまは、食卓でも馴染み深い品種です。黄金千貫に比べて糖度が高いため、仕上がった焼酎は、華やかでフルーティーな香りが特徴です。口に含むと、まるで熟した果実のような甘味が広がり、まろやかな味わいが楽しめます。紅あずまの焼酎は、その飲みやすさから、焼酎初心者にもおすすめです。

生産者は、それぞれの品種の特性を最大限に引き出すため、土壌や気候に最適な栽培方法を研究し、丹精込めてさつまいもを育てています。太陽の光をたっぷり浴びて育ったさつまいもは、風味豊かで、質の高い焼酎を生み出すための重要な要素となります。収穫されたさつまいもは、丁寧に選別され、傷や腐敗がないか厳しくチェックされます。こうして厳選されたさつまいもだけが、焼酎造りに使用されます。まさに、原料へのこだわりこそが、最高の芋焼酎を生み出す秘訣と言えるでしょう。

| 品種 | 特徴 | 香り | 味わい | その他 |

|---|---|---|---|---|

| 黄金千貫 | 煮崩れしにくい、歩留まりが良い | 力強い香り | 深いコク、大地を思わせる風味 | 焼酎造りに最適 |

| 紅あずま | 食卓でも馴染み深い、糖度が高い | 華やかでフルーティーな香り | 熟した果実のような甘味、まろやか | 焼酎初心者におすすめ |

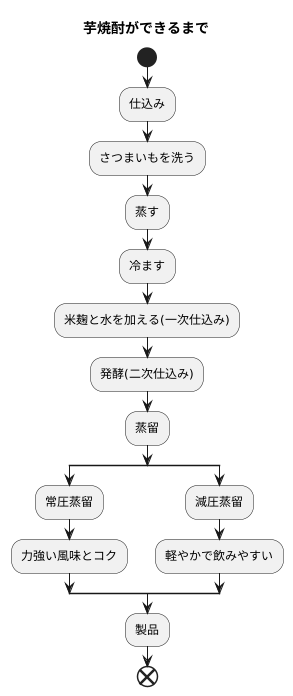

製造工程

芋焼酎ができるまでには、大きく分けて仕込み、発酵、蒸留という三つの段階があります。それぞれの工程で職人の技と経験が光り、個性豊かな焼酎が生み出されます。

まず初めに、収穫されたばかりの新鮮なさつまいもを丁寧に洗います。土や汚れをしっかり落とし、傷んだ部分は取り除きます。その後、大きな釜でじっくりと蒸します。蒸すことで、さつまいもに含まれるデンプンが糖に変化しやすくなります。この糖が、後の工程でアルコールへと変わっていくのです。さつまいもを蒸す時間は、その年のさつまいもの出来具合や目指す焼酎の味によって調整されます。熟練の職人は、長年の経験と勘で最適な蒸し加減を見極めます。

次に、蒸したさつまいもを冷まし、米麹と水を加えて混ぜ合わせます。これが「一次仕込み」と呼ばれる工程です。米麹に含まれる酵素が、さつまいものデンプンを糖に変えていきます。この糖を酵母が食べ、アルコールと炭酸ガスを作り出します。この工程を発酵と言い、「二次仕込み」とも呼ばれます。発酵の温度管理は非常に重要で、焼酎の味わいを大きく左右します。蔵ごとに温度や時間は異なり、それぞれの蔵の伝統的な方法が受け継がれています。

最後に、発酵が終わったもろみを蒸留します。蒸留とは、加熱してアルコールと水を分離する作業です。蒸留の方法には、常圧蒸留と減圧蒸留の二種類があります。昔ながらの常圧蒸留は、大気圧のもとで蒸留する方法です。さつまいも本来の力強い風味とコクが特徴の焼酎に仕上がります。一方、減圧蒸留は、気圧を下げて低い温度で蒸留する方法です。軽やかで飲みやすい、すっきりとした味わいの焼酎となります。それぞれの蒸留方法によって、芋焼酎の個性が大きく変化します。こうして、丹精込めて作られた芋焼酎は、私たちの食卓へと届けられます。

味わい

芋焼酎の味わいは実に様々で、原料のさつまいもの品種や産地、そして製造方法によって大きく異なってきます。例えば、黄金千貫というさつまいもは、力強い風味と豊かな甘みが特徴で、多くの芋焼酎に使われています。一方、紅あずまなど他の品種を使うと、また違った独特の風味を楽しむことができます。

蒸留方法も味わいを左右する大きな要素です。昔ながらの常圧蒸留で造られた芋焼酎は、さつまいも本来の濃厚な香りと力強いコクが特徴です。まるで蒸したてのさつまいもを食べているかのような、ふくよかな甘みと深い味わいが口いっぱいに広がります。一方、減圧蒸留で造られた芋焼酎は、軽やかでスッキリとした飲み口が持ち味です。華やかな香りで、口当たりもまろやか。初めて芋焼酎を飲む方にもおすすめです。

さらに、熟成期間も味わいに深みを与えます。蒸留したばかりの芋焼酎はフレッシュで荒々しい味わいですが、樫樽などでじっくりと熟成させることで、まろやかで円熟した風味へと変化していきます。まるで蜂蜜のような甘い香り、そして長い時間をかけて熟成されたからこその奥深いコクが楽しめます。

芋焼酎は、ロック、水割り、お湯割りなど、様々な飲み方で楽しむことができます。ロックでは芋焼酎本来の力強い味わいを、水割りではスッキリとした喉越しを、お湯割りでは香りと甘みがより一層引き立ち、それぞれの飲み方で異なる魅力を堪能できます。

料理との相性も抜群です。特に豚肉や鶏肉といった脂の乗った料理との組み合わせは最高です。芋焼酎のふくよかな香りと味わいが、料理の旨みを引き立て、互いを高め合います。また、濃い味付けの料理や、焼き鳥、煮物などとも相性が良く、食卓をさらに豊かにしてくれます。

| 要素 | 詳細 | 特徴 |

|---|---|---|

| 原料 | 黄金千貫、紅あずまなど | 黄金千貫:力強い風味と豊かな甘み 紅あずま:独特の風味 |

| 蒸留方法 | 常圧蒸留、減圧蒸留 | 常圧蒸留:濃厚な香りと力強いコク、ふくよかな甘みと深い味わい 減圧蒸留:軽やかでスッキリとした飲み口、華やかな香り、まろやかな口当たり |

| 熟成 | 樫樽など | 熟成期間が長いほど、まろやかで円熟した風味、蜂蜜のような甘い香り、奥深いコク |

| 飲み方 | ロック、水割り、お湯割り | ロック:力強い味わい 水割り:スッキリとした喉越し お湯割り:香り、甘みが増す |

| 料理との相性 | 豚肉、鶏肉、濃い味付けの料理、焼き鳥、煮物 | 料理の旨みを引き立て、互いを高め合う |

飲み方の種類

芋焼酎は、実に様々な方法で楽しむことができます。その時の気分や季節、料理に合わせて、好みの飲み方を見つけるのも芋焼酎の楽しみの一つと言えるでしょう。代表的な飲み方だけでもいくつかあります。まずは、氷を入れたグラスに注ぐ「ロック」。これは、芋焼酎本来の力強い風味を、何も加えずにストレートに味わう飲み方です。芋の濃厚な味わい、芳醇な香り、そしてまろやかな舌触りをダイレクトに感じることができます。素材そのものの個性をじっくりと堪能したい方におすすめです。次に、芋焼酎を水で割る「水割り」は、アルコール度数を調整することで、ぐっと飲みやすくなります。焼酎の風味はそのままに、さっぱりとした喉越しで楽しめます。特に、食事と一緒に芋焼酎を味わいたい時や、暑い季節にぴったりの飲み方です。水と焼酎の割合を変えることで、自分好みの濃さを見つける楽しみもあります。三つ目は、芋焼酎をお湯で割る「お湯割り」。お湯の温度によって香りが立ち上がり、芋焼酎のふくよかな甘みが引き立ちます。寒い季節に体を温めたい時や、ゆったりとリラックスしたい時におすすめです。お湯の温度は、少しぬるめから熱めまで、自分の好みで調整してみましょう。また、焼酎と炭酸水を割る「ソーダ割り」は、爽快な飲み心地が特徴です。炭酸の泡が芋焼酎の香りを引き立て、スッキリとした後味を楽しめます。特に、脂っこい料理との相性は抜群です。他にも、様々な材料を組み合わせて作る「カクテル」も人気です。果物やジュース、他の種類のお酒など、組み合わせ次第で無限の可能性が広がります。自分だけのオリジナルカクテルを作ってみるのも楽しいでしょう。このように、芋焼酎は様々な飲み方で、それぞれの個性を楽しむことができます。色々な飲み方を試して、自分にとって一番美味しい一杯を見つけてみてはいかがでしょうか。

| 飲み方 | 特徴 | おすすめシーン |

|---|---|---|

| ロック | 芋焼酎本来の力強い風味、濃厚な味わい、芳醇な香り、まろやかな舌触りをダイレクトに感じる。 | 素材そのものの個性をじっくりと堪能したい時 |

| 水割り | アルコール度数を調整することで飲みやすく、さっぱりとした喉越し。焼酎の風味はそのまま楽しめる。 | 食事と一緒に味わいたい時、暑い季節 |

| お湯割り | お湯の温度によって香りが立ち上がり、ふくよかな甘みが引き立つ。 | 寒い季節に体を温めたい時、ゆったりとリラックスしたい時 |

| ソーダ割り | 爽快な飲み心地、炭酸の泡が芋焼酎の香りを引き立て、スッキリとした後味。 | 脂っこい料理との相性は抜群。 |

| カクテル | 果物やジュース、他のお酒など、様々な材料を組み合わせて作る。無限の可能性。 | オリジナルカクテルを楽しみたい時。 |

銘柄

芋焼酎の世界は、実に奥深く、数多くの銘柄が存在します。それぞれの銘柄が異なる個性を持ち、原料のさつまいもの品種や産地、製造方法、熟成期間などによって、香りや味わいに大きな違いが生まれます。

まず、芋焼酎の中でも特に人気が高いのが、いわゆる「プレミアム焼酎」と呼ばれる銘柄です。「森伊蔵」「魔王」「村尾」などは、その代表格と言えるでしょう。これらの銘柄は、入手困難なことで知られ、希少価値が高いため、比較的高価で取引されています。華やかでフルーティーな香り、まろやかで深みのある味わいが特徴で、贈答品としても人気です。

一方、全国各地には、地元で愛される地焼酎も数多く存在します。地元産のさつまいもを使い、伝統的な製法で造られたこれらの焼酎は、その土地ならではの風土や文化を反映した、個性豊かな味わいが魅力です。比較的安価なものも多く、日常的に楽しめる焼酎として親しまれています。

芋焼酎初心者の方には、クセの少ない飲みやすい銘柄から試してみることをお勧めします。例えば、「白霧島」や「黒霧島」などは、すっきりとした味わいで、芋焼酎独特の香りが控えめなので、初めての方でも飲みやすいでしょう。また、ロックや水割り、お湯割りなど、様々な飲み方で楽しめるのも魅力です。

さらに、芋焼酎選びで迷った際は、酒屋や焼酎専門店の店員に相談してみるのも良いでしょう。自分の好みに合った銘柄を見つける手助けをしてくれます。様々な銘柄を飲み比べ、自分にとって最高の芋焼酎を見つける喜びは、まさに芋焼酎の醍醐味と言えるでしょう。産地や製法、熟成方法など、それぞれの銘柄の背景にある物語を知ることで、芋焼酎の世界はさらに深く、味わい深いものになるはずです。

| 種類 | 特徴 | 銘柄例 | 価格 | 入手難易度 | おすすめ度 |

|---|---|---|---|---|---|

| プレミアム焼酎 | 華やかでフルーティーな香り、まろやかで深みのある味わい | 森伊蔵、魔王、村尾 | 高価 | 入手困難 | 上級者向け |

| 地焼酎 | 土地ならではの個性豊かな味わい | 様々 | 安価なものも多い | 入手しやすい | 中級者向け |

| 初心者向け焼酎 | クセの少ない飲みやすい味わい、芋焼酎独特の香りが控えめ | 白霧島、黒霧島 | 比較的安価 | 入手しやすい | 初心者向け |