余韻を楽しむ:アフターフレーバーの世界

お酒を知りたい

先生、「アフターフレーバー」って、お酒を飲んだ後に口の中に残る味のことですか?

お酒のプロ

飲み込んだ後に、口の中に残る味も確かに関係しますが、アフターフレーバーとは、お酒を飲み込んだ後に鼻から抜ける香りのことを指します。口の中に残る味と混ざり合って、複雑な風味を作り出すんです。

お酒を知りたい

ああ、鼻に抜ける香りですか!ワインのテイスティングでよく鼻ですーすって吸ったりしているのは、アフターフレーバーを確かめているんですね!

お酒のプロ

その通り!ワインに限らず、様々なお酒でアフターフレーバーは重要な要素です。鼻から抜ける香りを意識することで、お酒の味わいをより深く楽しむことができますよ。含み香とも言いますね。

アフターフレーバとは。

お酒を飲んだ後に、鼻を抜ける香りについて説明します。これは、お酒を口に含んだ後、飲み込んだ時に鼻に抜ける香りのことで、余韻香とも呼ばれます。

飲み込んだ後の香り

お酒を味わう楽しみは様々ですが、飲み込んだ後に鼻から抜けていく香りはその中でも格別なものです。この香りは、口の中に残る風味とは全く異なるもので、鼻腔を抜ける際に、複雑で繊細な香りの世界を織り成します。一般的に余韻、あるいは後味と呼ばれることもありますが、この飲み込んだ後の香りは、お酒の個性を知る上で非常に大切です。

お酒を口に含み、ゆっくりと味わった後、飲み込むとその香りが鼻腔へと広がっていきます。この時、ただ息を吐き出すのではなく、意識的にゆっくりと、そして丁寧に息を吐き出すことで、より深くその香りを感じ取ることができます。数秒から数十秒、時には数分もの間、鼻腔をくすぐるように漂う香りは、まるで魔法のようです。

この香りは、お酒の種類によって大きく変化します。例えば、果実を思わせる甘い香り、花のような華やかな香り、木の香ばしい香り、あるいはスパイスのような刺激的な香りなど、様々です。それぞれのお酒が持つ独特の風味が、飲み込んだ後に鼻腔で再び花開き、新たな表情を見せてくれます。

この飲み込んだ後の香りの変化をじっくりと楽しむためには、グラスを傾ける角度や、お酒を口に含む量、飲み込む速度などを調整することも重要です。一度にたくさんの量を口に含むと、香りが鼻腔に抜ける前に流れてしまい、繊細な香りを感じ取ることが難しくなります。少量ずつ、ゆっくりと味わうことで、より深く、複雑な香りの変化を楽しむことができます。

お酒を味わう際には、この飲み込んだ後の香りにぜひ注目してみてください。口の中に広がる風味だけでなく、鼻腔を抜ける香りを感じ取ることで、お酒の奥深い世界をより一層楽しむことができるでしょう。

| お酒の楽しみ方 | 詳細 | ポイント |

|---|---|---|

| 飲み込んだ後の香り | 口の中に残る風味とは異なる、鼻腔を抜ける複雑で繊細な香り。余韻や後味とも呼ばれる。お酒の個性を知る上で非常に大切。 | 意識的にゆっくりと丁寧に息を吐き出すことで、より深く香りを感じ取ることができる。 |

| 香りの種類 | 果実、花、木、スパイスなど、お酒の種類によって様々。 | お酒が持つ独特の風味が、飲み込んだ後に鼻腔で再び花開き、新たな表情を見せてくれる。 |

| 香りの変化を楽しむ方法 | グラスを傾ける角度、お酒を口に含む量、飲み込む速度などを調整する。一度にたくさんの量を口に含むと香りが感じ取りにくくなる。 | 少量ずつ、ゆっくりと味わうことで、より深く、複雑な香りの変化を楽しめる。 |

含み香との関係

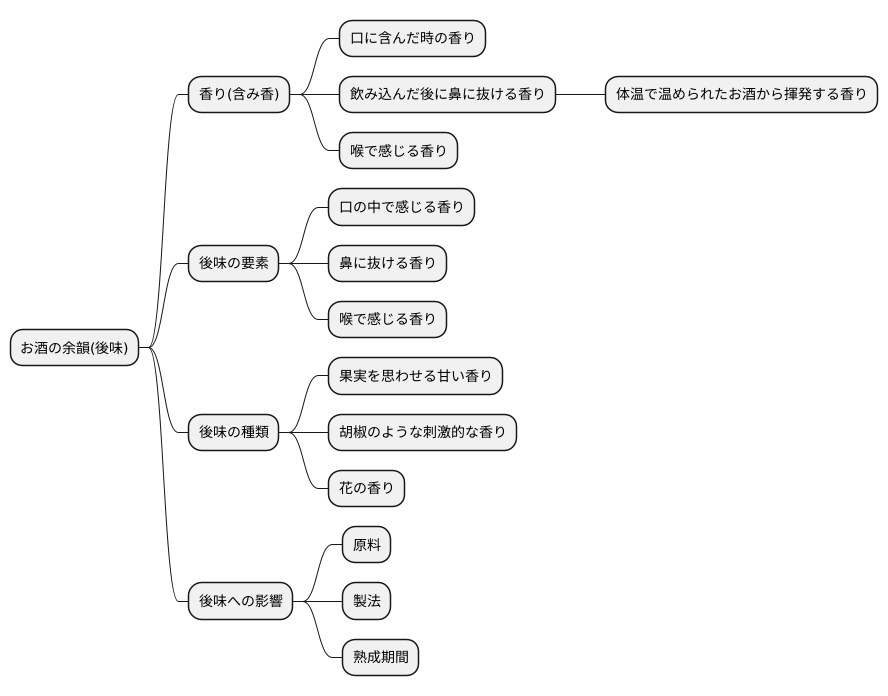

お酒の余韻、いわゆる後味は、お酒を飲み込んだ後に口の中に残る感覚全体を指しますが、その中でも香りは特に重要な要素です。この後味に残る香りのことを含み香と呼び、お酒の奥深さを理解する上で欠かせません。

含み香とは、お酒を口に含んだ時に感じる香りだけでなく、飲み込んだ後に鼻に抜ける香りも含みます。口の中に広がるお酒の風味と、体温で温められたお酒から揮発する香りが複雑に混ざり合い、鼻腔へと抜けていきます。この香りが後味の一部、すなわちアフターフレーバーを形成するのです。

お酒を飲み込むと、その一部は喉を通過していきます。この時にも喉で感じる香りがあり、これも後味に影響を与えます。口の中で感じる香り、鼻に抜ける香り、そして喉で感じる香り、これらが複雑に絡み合い、多層的で奥行きのある後味を生み出します。

後味は、お酒の種類によって大きく異なります。果実を思わせる甘い香り、胡椒のような刺激的な香り、あるいは花の香りなど、様々です。それぞれの個性的な香りは、原料や製法の違いによって生まれます。例えば、果実を原料としたお酒はフルーティーな後味になりやすく、熟成期間が長いお酒は複雑で奥深い後味になる傾向があります。

このように、お酒の後味、特に香りは、お酒の個性を形作る重要な要素です。様々な香りの違いを意識することで、より深くお酒を味わうことができるでしょう。じっくりと後味を楽しむことで、お酒の世界はさらに広がります。

様々な要素の影響

お酒の後味は、実に様々な要因によって変化する奥深いものです。お酒の種類や製造方法はもちろんのこと、保管状況や飲み方なども大きく影響します。

例えば、ウイスキーを例に挙げると、樽の種類によって後味は大きく変わります。ホワイトオーク樽で熟成させたウイスキーからは、バニラのような甘い香りが漂い、心地よい余韻が長く続きます。一方、バーボン樽で熟成させたものは、スモーキーな香りが特徴的で、力強い後味を楽しめます。また、熟成期間も重要な要素です。長い年月をかけて熟成されたウイスキーは、複雑で奥行きのある風味を醸し出し、長く続く豊かな後味を堪能できます。

ワインも同様です。ブドウの種類によって、後味は大きく左右されます。カベルネ・ソーヴィニヨン種を使ったワインは、ベリー系の果実を思わせる豊かな香りと共に、しっかりとした渋みを感じさせる後味があります。一方、シャルドネ種を使ったワインは、柑橘系の爽やかな香りと共に、すっきりとした後味を楽しめます。栽培地も重要な要素です。温暖な地域で育ったブドウを使ったワインは、果実味が豊かでまろやかな後味になる傾向があります。

お酒を美味しく楽しむためには、適切な保管も欠かせません。高温多湿の場所に置いておくと、お酒の風味が損なわれ、本来の後味が楽しめなくなってしまうことがあります。冷蔵庫や冷暗所など、適切な温度で保管することで、お酒本来の香りと後味を長く楽しむことができます。

飲み方にも工夫を凝らすことで、後味をより深く感じ取ることが可能です。ウイスキーを少量の水で割ることで、香りが引き立ち、より複雑な後味を楽しめることがあります。ストレートで飲む場合は、口に含んだ後、ゆっくりと空気を送り込むことで、より香りが広がり、後味の変化をじっくりと味わえます。ワインの場合は、大きなグラスに注ぐことで、香りが開き、より複雑な後味を楽しめます。このように、それぞれの銘柄に合った飲み方を探求することで、新たな発見があるかもしれません。お酒の奥深い世界を、様々な角度から楽しんでみて下さい。

| お酒の種類 | 影響要因 | 具体例 | 後味の特徴 |

|---|---|---|---|

| ウイスキー | 樽の種類 | ホワイトオーク樽 | バニラのような甘い香り、心地よい余韻 |

| 樽の種類 | バーボン樽 | スモーキーな香り、力強い後味 | |

| 熟成期間 | 長い熟成期間 | 複雑で奥行きのある風味、豊かな後味 | |

| ワイン | ブドウの種類 | カベルネ・ソーヴィニヨン | ベリー系の果実の香り、しっかりとした渋み |

| ブドウの種類 | シャルドネ | 柑橘系の爽やかな香り、すっきりとした後味 | |

| 栽培地 | 温暖な地域 | 果実味が豊かでまろやかな後味 | |

| お酒全般: 高温多湿を避けた適切な保管が必要 | |||

| お酒全般: 飲み方(水で割る、ストレート、グラスの形状など)も後味に影響 | |||

香りの表現方法

お酒の香りを伝える言葉は実に様々で、奥深いものです。漠然と「果実の香り」と表現するだけでなく、もう少し踏み込んで「熟したいちご」や「みずみずしいメロン」のように、具体的な果物の種類を挙げることで、聞き手に香りのイメージをより鮮やかに伝えることができます。

例えば、「柑橘系の香り」とだけ言うよりも、「甘酸っぱい夏みかん」や「爽やかなゆず」のように表現すれば、より具体的な香りが想像できます。また、同じ柑橘系でも、グレープフルーツのような苦みを含むもの、レモンのような酸味が強いものなど、それぞれの果物の特徴を捉えて表現することで、より正確に香りを伝えることができます。

同様に、「香辛料の香り」も、単に「スパイシー」と表現するだけでなく、「ぴりっとした黒胡椒」や「甘い香りのシナモン」のように、具体的な香辛料の名前を挙げると、より分かりやすくなります。また、「木の香り」であれば、「白檀のような落ち着きのある香り」や「杉のような清々しい香り」など、具体的な木の種類を挙げることで、香りの違いを明確に表現することができます。

花のような香りについても、ただ「花の香り」と言うのではなく、「華やかなバラ」や「上品なジャスミン」のように、具体的な花の種類を挙げることで、香りの繊細なニュアンスが伝わります。さらに、同じ花でも、咲き始めのもの、満開のもの、あるいはドライフラワーになったものなど、状態によって香りが異なるため、その違いを表現に含めると、より深く香りを伝えることができます。

このように、自分自身の言葉で香りを表現しようと努めることで、より一層お酒の味わいを深く感じ、楽しむことができるでしょう。色々な表現方法を試して、自分にとってぴったりの表現を見つけてみてください。

| 香りの種類 | 具体的な表現例 |

|---|---|

| 果実の香り | 熟したいちご、みずみずしいメロン、甘酸っぱい夏みかん、爽やかなゆず、グレープフルーツ(苦み)、レモン(酸味) |

| 香辛料の香り | ぴりっとした黒胡椒、甘い香りのシナモン |

| 木の香り | 白檀のような落ち着きのある香り、杉のような清々しい香り |

| 花の香り | 華やかなバラ、上品なジャスミン、咲き始めの〇〇、満開の〇〇、ドライフラワーの〇〇 |

五感を研ぎ澄ます

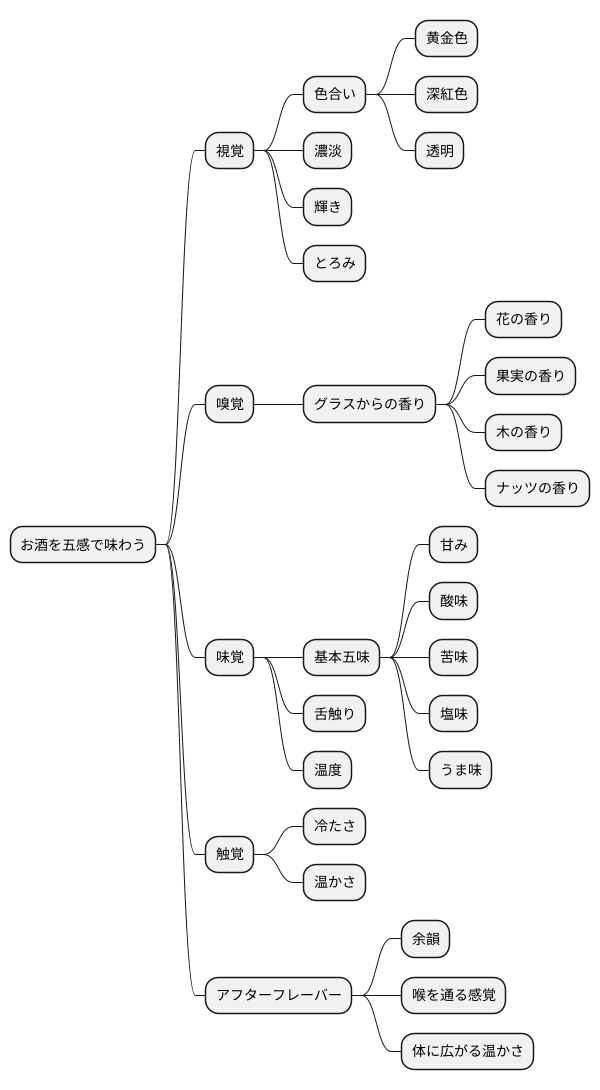

お酒を味わう喜びを深めるには、五感を意識することが大切です。五感を研ぎ澄ますことで、普段は見過ごしてしまうような繊細な味わいさえも感じ取ることができ、より豊かな体験となるでしょう。

まず、お酒を口にする前に、視覚で楽しみましょう。グラスに注がれたお酒の色合いをじっくりと観察します。黄金色に輝くお酒、深い紅色に染まったお酒、透き通ったお酒。色の濃淡や輝き、とろみ具合など、見た目から既に多くの情報が伝わってきます。お酒の種類や熟成具合によって異なる色合いを愛でることで、期待感が高まります。

次に、香りを楽しみます。グラスを鼻に近づけ、優しく香りを吸い込みます。華やかな花の香り、爽やかな果実の香り、芳醇な木の香り、香ばしいナッツの香り。様々な香りが複雑に絡み合い、奥深い世界が広がっています。香りを意識することで、お酒の個性がより鮮明に感じ取れるでしょう。

いよいよ口に含みます。一口分の量を舌の上に広げ、じっくりと味わいます。甘み、酸味、苦味、塩味、うま味。基本五味に加え、舌触りや温度も意識してみましょう。冷たいお酒が喉を滑り落ちていく感覚、温かいお酒が体を温めてくれる感覚。舌全体で味わうことで、複雑な風味のハーモニーを感じ取ることができます。

そして、お酒を飲み込んだ後も、鼻に抜ける香りに注目します。口の中に残る余韻、喉を通る時の感覚、そして体全体に広がる温かさ。これら全てがアフターフレーバーと呼ばれるもので、お酒の味わいをより深く、長く楽しむための鍵となります。

視覚、嗅覚、味覚、触覚、そして体全体の感覚。これら五感を意識して味わうことで、お酒の奥深い世界を堪能し、新たな発見をすることができるでしょう。

より良いお酒選び

お酒をより深く楽しむためには、香りや風味の余韻、すなわち後味を理解することが大切です。後味は、お酒を口に含んで飲み込んだ後に、鼻や口の中に残る香りや風味のことです。この後味こそが、お酒全体の印象を決定づける重要な要素と言えるでしょう。

自分の好みの香りを把握していれば、お酒選びがよりスムーズになります。例えば、果実の香りが好きであれば、梅酒やリンゴのお酒、あるいは果実の香りのする焼酎を選ぶと良いでしょう。また、香辛料のような刺激のある香りが好きであれば、麦焼酎や香辛料の香りのする日本酒を選ぶのも良いでしょう。

お酒を選ぶ際には、ラベルや説明書きに記載されている情報も参考にしましょう。製造方法や原料、熟成期間などが記載されている場合もあります。これらの情報は、お酒の風味や後味を知る手がかりとなります。例えば、樫樽で熟成されたお酒は、樽由来の香ばしい香りが特徴です。また、原料にこだわったお酒は、その原料特有の風味や香りが楽しめます。

お酒の楽しみ方は様々です。食事と共に楽しむ場合は、料理との相性を考えて選びましょう。濃い味付けの料理には、しっかりとした味わいの日本酒が合いますし、あっさりとした料理には、軽やかな味わいの白ワインが合うでしょう。また、一人でゆっくりと味わう場合は、自分の好きな香りや風味のお酒を選び、じっくりと時間をかけて楽しむのも良いでしょう。

その日の気分や状況に合わせてお酒を選ぶことで、より豊かな時間を楽しむことができるはずです。香りや後味に意識を向け、様々なお酒を試すことで、自分にとって最高の一杯を見つけることができるでしょう。そして、そのお酒との出会いは、日々の暮らしに彩りを添えてくれるはずです。

| お酒の楽しみ方 | ポイント | 具体例 |

|---|---|---|

| 後味を楽しむ | お酒を飲み込んだ後に鼻や口の中に残る香りや風味を楽しむ | お酒全体の印象を決定づける |

| 好みの香りを把握する | 自分の好きな香りを知ってお酒を選ぶ | 果実の香りが好き → 梅酒、リンゴのお酒、果実の香りのする焼酎 香辛料の香りが好き → 麦焼酎、香辛料の香りのする日本酒 |

| ラベル情報を参考にする | 製造方法、原料、熟成期間などから風味や後味を推測する | 樫樽熟成 → 樽由来の香ばしい香り 原料へのこだわり → 原料特有の風味や香り |

| 食事との相性 | 料理に合わせてお酒を選ぶ | 濃い味付け → しっかりとした味わいの日本酒 あっさりとした料理 → 軽やかな味わいの白ワイン |

| 一人で楽しむ | 自分の好きなお酒をじっくりと味わう | 香りや風味に集中して楽しむ |