お酒造りの要、A-B直線

お酒を知りたい

先生、『A-B直線』ってなんですか?お酒の管理に使うって聞いたんですけど、よくわかりません。

お酒のプロ

いい質問だね。『A-B直線』とは、お酒のもとになる『もろみ』のアルコール分とボーメ度という糖分の目安の関係を表したグラフのことだよ。ボーメ度を測ることで、もろみの中にどれくらいアルコールができるかを予想するために使うんだ。

お酒を知りたい

ボーメ度を測ると、アルコール度数がわかるんですか?

お酒のプロ

そうだね。もろみの中の糖分がアルコールに変わる様子をグラフにすると、だいたい直線になるんだ。この直線を『A-B直線』と呼んで、あらかじめ予想した直線と、実際に測った値がずれていないかを確認することで、もろみの状態を管理しているんだよ。

A-B直線とは。

お酒造りで使われる「アルコール度数」と「ボーメ度」の関係を表す言葉に「A-B直線」というものがあります。これは、アルコール度数とボーメ度をグラフ上に点で書き込み、それらを線で結んだものです。お酒のもととなるもろみの状態を管理するために使われます。

はじめに

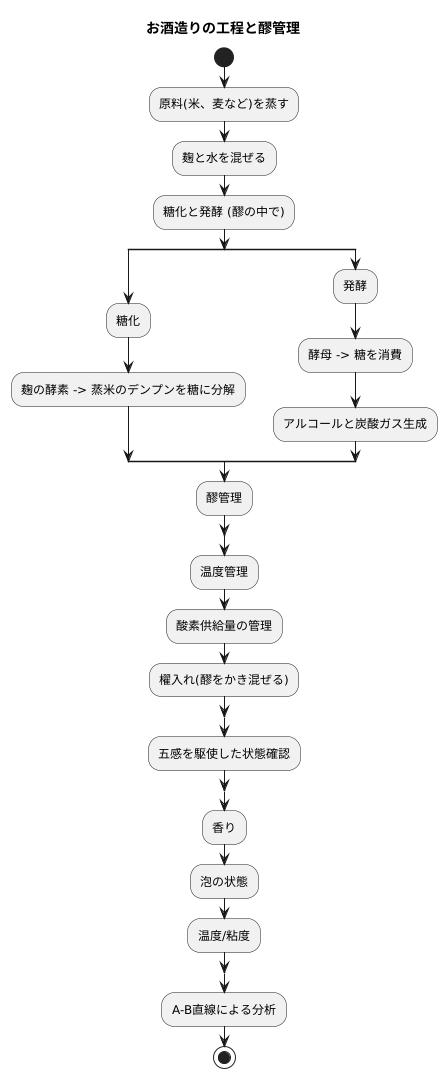

お酒造りは、生き物である酵母との共同作業であり、その繊細な工程の一つ一つが最終的な味わいを大きく左右します。原料である米や麦などを蒸したものに、麹と水を混ぜ合わせることで、糖化と発酵という二つの大きな変化が醪の中で起こります。麹に含まれる酵素の働きで、蒸米のデンプンが糖に分解され、その糖を酵母が食べてアルコールと炭酸ガスを作り出します。この、一見単純な糖の分解にも、様々な要因が複雑に絡み合っています。

醪管理の重要性は、まさにこの複雑な発酵過程を適切に制御することにあります。温度、湿度、酸素の供給量など、醪の状態に影響を与える要素は数多く存在し、これらが微妙に変化することで、酵母の活動や生成される成分のバランスも変化します。例えば、温度が高すぎれば酵母の活動は活発になりすぎるし、低すぎれば発酵がなかなか進みません。また、酸素が不足すると酵母は十分に増殖できず、思うような発酵が得られません。

こうした様々な要素を総合的に判断し、醪の状態を理想的な方向へ導くことが、杜氏をはじめとする蔵人たちの腕の見せ所です。長年の経験と勘、そして五感を駆使して醪の状態を見極め、適切な温度管理や櫂入れ(醪をかき混ぜる作業)などを行います。醪の香りを嗅ぎ、泡の状態を観察し、指先で温度や粘度を確かめることで、発酵の進み具合や酵母の活性度を判断します。

そして、この醪管理をより科学的に、そして効率的に行うために役立つツールの一つが「A-B直線」です。これは、醪の成分を分析することで得られる数値をグラフ上にプロットし、発酵の状態を視覚的に把握する手法です。A-B直線を用いることで、経験や勘に頼るだけでなく、数値に基づいた客観的な判断が可能になります。これにより、より安定した品質のお酒造りを実現することができます。この「A-B直線」については、次の章で詳しく解説していきます。

A-B直線とは

お酒造りにおいて、発酵過程の管理は非常に重要です。その中で、「エービー直線」は、発酵の進行状況を把握するための有用な道具となります。このエービー直線は、一体どのようなものなのでしょうか。

お酒造りでは、蒸した米や麦などの穀物に麹や酵母を加え、糖化と発酵という二つの工程を経てお酒が造られます。まず麹の酵素が穀物のデンプンを糖に変え、次に酵母がこの糖を食べてアルコールと炭酸ガスを生成します。この時、酵母が糖を消費するにつれて、醪(もろみ)の性質は変化していきます。具体的には、糖が減ることで醪の比重が軽くなり、同時にアルコールが増えることで度数が高くなります。

エービー直線とは、醪のアルコール度数とボーメ度をグラフ上に描いたものです。ボーメ度は、液体の比重を表す単位であり、糖の量と密接に関係しています。ボーメ度が高いほど糖が多く含まれていることを示します。発酵が進むと、酵母が糖を消費するのでボーメ度は下がっていき、逆にアルコール度数は上がっていきます。このボーメ度とアルコール度数の関係をグラフに表すと、ほぼ直線状になることから、エービー直線と呼ばれています。

エービー直線は、仕込みの状態を知る上で貴重な情報源となります。直線の傾きや切片は、原料の種類や仕込み配合、発酵温度など様々な要因に影響されます。例えば、同じ原料でも仕込み配合が異なれば、発酵の進み具合も変わってくるため、エービー直線の傾きも変化します。また、発酵温度が高い場合は、発酵速度が速くなり、エービー直線の傾きが急になる傾向があります。

このように、エービー直線を活用することで、発酵の進行状況を視覚的に把握し、お酒造りの品質管理に役立てることができるのです。熟練の杜氏は、エービー直線から得られる情報をもとに、醪の状態を的確に判断し、最高のお酒を造り上げていきます。

A-B直線の活用方法

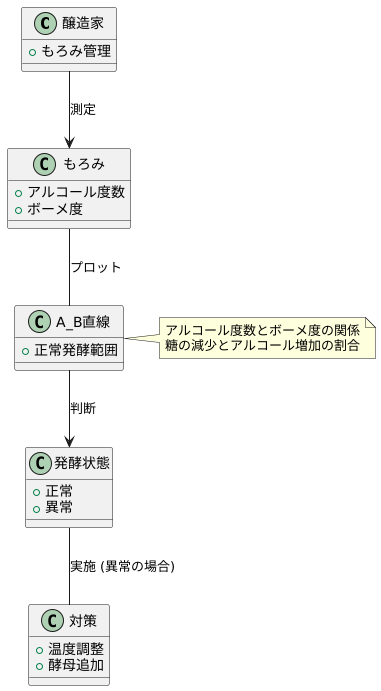

{お酒造りにおいて、もろみの状態を刻々と把握することは非常に重要}です。そのために、経験的に積み重ねられてきた様々な知恵が活用されています。その一つがA-B直線と呼ばれるものです。これは、もろみの中にあるアルコール度数とボーメ度の関係性を示した線です。ボーメ度は、もろみの中に含まれる糖分の量を測る目安で、比重計という器具を使って測ります。

お酒造りは、麹菌や酵母といった微生物の働きによって進みます。まず麹菌が米のデンプンを糖に変え、次に酵母がその糖を食べてアルコールと炭酸ガスを作り出します。つまり、発酵が進むにつれて、糖は減少し、アルコールが増加していくことになります。A-B直線は、この糖の減少とアルコールの増加が、正常な発酵であれば一定の割合で進むことを示しています。

醸造家は、もろみの状態を定期的に調べ、アルコール度数とボーメ度を測定します。そして、その測定値をグラフ用紙に点を打つようにして記録していきます。この点がA-B直線上、もしくは想定される範囲内に収まっていれば、発酵が順調に進んでいると判断できます。

しかし、もし直線から大きく外れている場合は注意が必要です。これは、発酵の速度が遅れている、あるいは雑菌の繁殖など、何らかの異常が発生している可能性を示唆しています。こうした異常を早期に発見することで、適切な対策を迅速に講じることが可能になります。例えば、温度を調整したり、酵母を追加したりすることで、発酵を正常な状態に戻すよう努めます。

このように、A-B直線は、もろみの管理において重要な役割を果たしています。醸造家は、この直線を活用することで、発酵の進捗状況を的確に把握し、常に安定した品質のお酒造りを目指しています。

A-B直線の利点

お酒造りにおいて、発酵過程の管理は品質を左右する重要な要素です。その管理手法の一つとして「A-B直線」という方法があり、多くの利点を持っています。A-B直線とは、お酒の比重とボーメ度の関係をグラフに表したもので、この直線を見ることで、発酵の状態を視覚的に捉えることができます。

数値だけで比較すると、わずかな変化を見逃してしまう可能性があります。例えば、比重やボーメ度が微小に変化したとしても、その数値の変化だけでは、発酵が順調に進んでいるのか、あるいは何らかの問題が発生しているのかを判断することは難しい場合があります。しかし、A-B直線上にこれらの数値をプロットすることで、変化の傾向や大きさが一目で把握できるようになります。これにより、発酵の異常を早期に発見し、迅速な対応が可能となります。

また、過去の仕込みデータと比較することで、現在行っている発酵の傾向を分析することができます。例えば、過去のデータと比較して、発酵速度が速いのか遅いのか、あるいは特定の期間でどのような変化があったのかなどを分析することで、今後の仕込みに役立つ知見を得ることができます。

A-B直線は、経験の浅いお酒造りの職人にとって、発酵管理の指針となります。経験に基づいた判断が難しい場合でも、A-B直線を参照することで、適切な対応を行うための判断材料を得ることができます。さらに、熟練の職人にとっても、長年培ってきた経験に基づく勘所を数値化し、客観的に判断するためのツールとして活用できます。これにより、お酒造りの技術の伝承や、安定した品質の維持・向上に大きく貢献します。A-B直線は、経験の有無に関わらず、あらゆるお酒造りの職人に有益なツールと言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 手法名 | A-B直線 |

| 定義 | お酒の比重とボーメ度の関係を表したグラフ |

| メリット |

|

まとめ

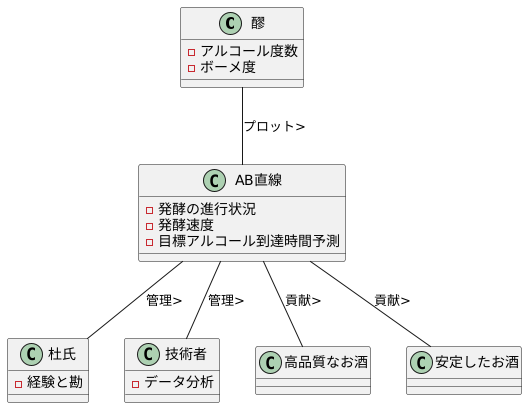

お酒造りは、微生物の働きによって糖をアルコールと炭酸ガスに変える、繊細で複雑な工程です。この工程をうまく管理し、目指すお酒の味わいを作り出すためには、発酵の状態を常に把握することが重要です。そこで活躍するのが「A-B直線」です。

A-B直線とは、お酒造りの過程で醪(もみじ)のアルコール度数とボーメ度の関係を示したグラフです。ボーメ度とは、液体の比重を示す尺度で、糖の濃度に関係します。発酵が進むにつれて糖はアルコールに変換されるため、ボーメ度は下がり、アルコール度数は上がります。この変化をグラフにプロットしていくことで、発酵の進行状況を視覚的に捉えることができるのです。A-B直線は、いわばお酒造りの羅針盤のような役割を果たします。

伝統的なお酒造りでは、杜氏(とうじ)と呼ばれる職人が長年の経験と勘に基づいて発酵の状態を判断してきました。しかし、A-B直線を用いることで、経験の浅い人でも客観的なデータに基づいて発酵を管理することが可能になります。例えば、A-B直線から発酵速度の遅れを察知すれば、温度調整などの対策を早期に講じることができ、品質の低下を防ぐことができます。また、目標とするアルコール度数に達するまでの時間も予測できるため、仕込みの計画も立てやすくなります。

A-B直線は、伝統的な技術と科学的な分析手法を融合させた、お酒造りの進化を象徴するツールと言えるでしょう。この技術によって、より高品質で安定したお酒造りが可能になり、私たち消費者は、様々な個性を持つお酒を楽しむことができるようになります。そして、未来のお酒造りにおいても、A-B直線のような科学的なアプローチが、更なる発展の鍵となるでしょう。技術革新と伝統の技が融合することで、日本酒をはじめとする様々なお酒は、ますます豊かな味わいを私たちに提供してくれるはずです。

今後の展望

お酒造りの現場で広く使われている「A-B直線」は、醪の管理に欠かせない有効な手段です。今後、技術の進歩によって、このA-B直線はさらに洗練され、よりきめ細やかな醪管理を実現すると期待されています。

例えば、センサー技術の向上により、お酒の濃さや比重を計測する機器が進化すると考えられます。これにより、発酵の状態を刻一刻と把握し、リアルタイムでA-B直線を自動作成する仕組みが作れるかもしれません。そうなれば、より速く、より正確に発酵を管理することができるようになるでしょう。

また、人間の知能を模倣した技術を活用することで、過去の醪のデータから最適な発酵の条件を予測したり、発酵に問題が生じる前に察知したりすることも可能になると考えられます。熟練の杜氏の経験と勘に頼っていた部分を、データに基づいた客観的な判断で補うことができるようになるのです。

これらの技術革新は、お酒造りをより効率的にし、品質をさらに高めることに大きく貢献するでしょう。そして、A-B直線は、将来的には単なる醪管理の道具から、お酒造りの全ての工程を最適化する、より包括的なシステムへと発展していく可能性を秘めていると言えるでしょう。これまで職人の経験と勘に頼っていたお酒造りが、データと科学技術によってさらに進化し、新たな時代を迎えることが期待されます。

| 技術革新 | 効果 | A-B直線への影響 |

|---|---|---|

| センサー技術の向上 | お酒の濃さや比重をリアルタイムで計測 | リアルタイムでA-B直線を自動作成、迅速かつ正確な発酵管理 |

| AI技術の活用 | 過去のデータから最適な発酵条件を予測、問題発生前の察知 | データに基づいた客観的な判断で、経験と勘を補完 |

| お酒造りの効率化、品質向上 | 醪管理の道具から、お酒造り全体を最適化するシステムへ発展 |