古代の恵み、チチャを紐解く

お酒を知りたい

チチャって、口で噛んで作るお酒だって聞いたんですけど、本当ですか?

お酒のプロ

昔は、トウモロコシを噛んで唾液と混ぜて作っていた時代もあったようですね。唾液に含まれる酵素が、トウモロコシのでんぷんを糖に変える働きをするので、それがお酒になるんですよ。

お酒を知りたい

今は噛んで作ってないんですよね?衛生的にちょっと…

お酒のプロ

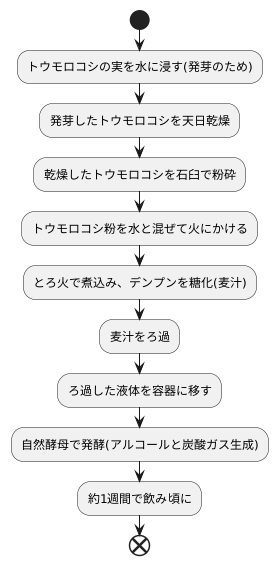

そうですね。今は基本的には麦のビールと同じような作り方をしています。トウモロコシを水に浸して発芽させ、乾燥させてすりつぶし、煮て、ろ過して、びんに入れて発酵させるんです。口噛みで作っていたのは、昔の製法ということになりますね。

チチャとは。

中南米の伝統的なお酒「チチャ」について説明します。チチャはトウモロコシから作られるお酒で、昔は口噛み酒とも呼ばれていました。これは、茹でたトウモロコシを噛んで、唾液に含まれる酵素ででんぷんを糖に変えて作っていたからです。しかし今では、大麦のビールとほぼ同じ作り方をしています。まず、トウモロコシを水に浸して芽を出させ、天日で乾燥させた後、石臼でひきます。それを水と混ぜて煮て、漉してから瓶に入れ、自然に発酵させます。発酵が始まってから一週間ほどで飲めるようになります。

チチャとは何か

チチャは、中南米で古くから親しまれてきた伝統的なお酒です。その歴史は古代文明にまで遡り、インカ帝国の時代には既に宗教儀式や祝いの席などで振る舞われていました。人々の暮らしに深く根ざしたお酒として、大切にされてきたのです。

チチャの原料は主にトウモロコシです。トウモロコシを煮て、それを噛み砕き、壺に入れて発酵させることで作られます。 「口噛み酒」と呼ばれるこの独特な製法は、唾液に含まれる酵素を利用して、トウモロコシのでんぷんを糖に変えるという、古代の人々の知恵が生み出したものです。噛み砕かれたトウモロコシは壺に入れられ、じっくりと時間をかけて発酵することで、独特の風味を持つお酒へと変化していきます。この製法は、まさに古代の人々の知恵と工夫の賜物と言えるでしょう。

口噛みという製法は、現代の衛生観念から見ると驚くべきものかもしれません。しかし、そこには自然の力を最大限に活用しようとした先人たちの知恵が詰まっているのです。かつては、この製法こそがチチャを作る唯一の方法でした。人々は、口噛みによって生まれる独特の風味を愛し、大切に受け継いできたのです。

現在では、衛生面や効率の観点から、口噛み製法はほとんど行われていません。麦芽などを用いて糖化を行う製法が主流となっています。しかし、今でも一部の地域では、伝統的な口噛み製法を守り続ける人々がいます。彼らは、先祖代々受け継がれてきた製法を大切に守り、独特の風味を持つチチャを造り続けているのです。

チチャは、単なるお酒ではなく、中南米の人々の歴史と文化を象徴する存在と言えるでしょう。古代から現代まで、人々の暮らしと共に歩んできたチチャは、これからも中南米の地で愛され続けることでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 歴史 | 中南米の伝統酒。古代文明(インカ帝国時代)から宗教儀式や祝いの席で飲用。 |

| 原料 | 主にトウモロコシ |

| 伝統的な製法 | 口噛み製法:トウモロコシを煮て、噛み砕き、壺で発酵。唾液の酵素ででんぷんを糖に変える。 |

| 現代の製法 | 衛生面・効率から麦芽などを用いた糖化が主流。 |

| 口噛み製法の現状 | 一部地域で伝統として継承されている。 |

| 文化的意義 | 中南米の歴史と文化を象徴する存在。 |

チチャの製法

チチャは、南米アンデス地方で古くから作られてきた伝統的なお酒です。その製法は、現代では麦を使ったビールの作り方とよく似ています。まず、トウモロコシの実を水に浸します。これは、麦芽を作る工程と同じように、トウモロコシを発芽させるためです。数日かけて芽が出たトウモロコシは、天日でしっかりと乾燥させます。乾燥させることで、保存しやすくなるだけでなく、後の工程で粉砕しやすくなります。乾燥したトウモロコシは、石臼を使って丁寧にすりつぶします。粒が粗いと、後の工程でうまく糖化が進まないため、できるだけ細かく挽くことが大切です。

次に、すりつぶしたトウモロコシ粉を水と混ぜて、火にかけます。とろ火でじっくりと時間をかけて煮込むことで、トウモロコシのデンプンが糖に変わっていきます。この煮出した液体が、ビールでいうところの麦汁に当たります。この麦汁を布などで丁寧にろ過し、壺や瓶などの容器に移します。ここで、自然に存在する酵母によって糖が発酵し、アルコールと炭酸ガスが生まれます。これがチチャの独特の風味を生み出します。発酵にかかる時間は、チチャの種類や地域の気温、湿度などによって変わりますが、一般的には一週間ほどで飲み頃になります。かつては口で噛んで唾液の酵素で糖化を促す製法もありましたが、現代では衛生面や品質管理の観点から、このような製法はほとんど行われていません。現在の製法では、より安全で安定した品質のチチャを造ることが可能になっています。

チチャの種類

チチャは、南米アンデス地方で古くから作られてきた伝統的なお酒です。原料となる穀物や果物の種類、製法、そして地域によって、様々な風味や特徴を持つ多種多様なチチャが存在します。その中でも、代表的なものについて詳しく見ていきましょう。

まず、ペルーで広く愛されているのが、チチャ・モラーダです。これは、紫トウモロコシを主原料として作られます。紫トウモロコシ特有の鮮やかな紫色と、ほのかに甘くフルーティーな香りが大きな特徴です。お祭りや祝い事など、特別な機会には欠かせない飲み物として、人々に親しまれています。また、紫トウモロコシ以外にも、パイナップルやシナモン、クローブなどの香辛料を加えて煮出すことで、さらに風味豊かで奥深い味わいに仕上げられます。

一方、ボリビアでは、チチャ・デ・アルマと呼ばれる、より強いお酒が作られています。これは、トウモロコシを発酵させた後に蒸留することで、アルコール度数を高めたものです。蒸留によって、トウモロコシ本来の甘みとコクが凝縮され、力強い味わいが生まれます。チチャ・デ・アルマは、祝祭や儀式などで振る舞われることが多く、地域の人々の生活に深く根付いています。

その他にも、キヌアや果物などを原料としたチチャも各地で作られています。例えば、エクアドルでは、米やバナナを発酵させて作るチチャが一般的です。このように、チチャは地域ごとに原料や製法が異なり、それぞれの土地の文化や風土を反映した独特の飲み物となっています。甘酸っぱいものから、濃厚でコクのあるもの、アルコール度数の高いものまで、その味わいは実に様々です。旅の際には、ぜひその土地ならではのチチャを味わってみてください。きっと、新たな発見があるでしょう。

| 国 | 種類 | 原料 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ペルー | チチャ・モラーダ | 紫トウモロコシ、パイナップル、シナモン、クローブなど | 鮮やかな紫色、ほのかに甘くフルーティーな香り |

| ボリビア | チチャ・デ・アルマ | トウモロコシ | 蒸留酒、トウモロコシ本来の甘みとコク、力強い味わい |

| エクアドル | チチャ | 米、バナナ | – |

| その他 | チチャ | キヌア、果物など | 地域ごとに多様な味わい |

チチャの味わい

チチャは、原料となる穀物や製法によって味わいが大きく異なります。大きく分けて、伝統的な製法で作られたものと、現代的な製法で作られたものがあり、それぞれに特徴的な風味を持っています。

まず、伝統的な製法、いわゆる口噛み製法で作られたチチャについて説明します。この製法で作られたチチャは、口の中で噛み砕かれた穀物のデンプンが唾液中の酵素によって糖に変化することで独特の風味が生まれます。人によっては、この風味を土のような、またはヨーグルトのような風味と表現することもあります。また、醸造中に自然発生する乳酸菌の影響で、ほのかな酸味も感じられます。この酸味は、チチャ独特の風味の重要な要素となっています。加えて、穀物由来の素朴な甘みと香りも感じられ、複雑で奥深い味わいを生み出しています。

一方、現代的な製法で作られたチチャは、口噛み製法とは異なる特徴を持っています。麦芽などを用いて糖化を行うため、口噛み製法のような独特の風味は控えめです。口当たりはすっきりとして軽やかで、より多くの人に好まれる味わいです。伝統的な製法に比べて衛生管理もしやすく、大量生産にも適しているため、広く普及しています。

さらに、チチャには、果物や香辛料を加えて風味をつけたものもあります。例えば、ペルーでは紫トウモロコシを使ったチチャモラーダという飲み物が人気です。これは、紫トウモロコシの鮮やかな色と独特の香りが楽しめる飲み物です。他にも、パイナップルやシナモン、クローブなどを加えたチチャもあり、実に多様な味わいを楽しむことができます。炭酸を含むものもあり、爽快な飲み心地です。このように、チチャは多様な原料や製法によって、実に様々な味わいを楽しむことができる飲み物です。

| 製法 | 風味 | その他 |

|---|---|---|

| 伝統的製法(口噛み製法) | 土のような、ヨーグルトのような風味、ほのかな酸味、穀物由来の素朴な甘みと香り | 複雑で奥深い味わい |

| 現代的製法 | 口噛み製法のような独特の風味は控えめ、すっきりとして軽やか | 衛生管理がしやすく、大量生産に適している |

| 果物/香辛料添加 | 例:チチャモラーダ(紫トウモロコシ)、パイナップル、シナモン、クローブなど | 多様な味わい、炭酸を含むものもあり |

チチャと文化

チチャは、中南米で古くから愛されてきた伝統的な飲み物であり、その土地の文化と深く結びついています。古代文明の時代から、人々はトウモロコシや果物などを原料にチチャを醸造し、神聖な儀式や祝いの席で振る舞ってきました。人々の生活に欠かせないものとして、チチャは大切にされてきました。現代においても、祭りや地域のお祝い事にはチチャが欠かせません。家族や地域の人々が集まり、共にチチャを飲み交わすことで、地域社会の結びつきはより一層強まります。チチャ造りは、単なる飲み物の製造過程を超えた、文化的な体験でもあります。家族や地域の人々が協力して原料を集め、伝統的な製法で醸造する過程で、古くからの技術や知識、そして地域の文化が世代から世代へと受け継がれていきます。例えば、アンデス地方では、女性たちが中心となってチチャ造りを行い、その技術は母親から娘へと伝えられてきました。また、チチャの種類も地域によって様々です。トウモロコシを原料としたチチャ・デ・ジョラや、キヌアを原料としたチチャ・デ・キヌアなど、それぞれの地域独自の味わいが楽しめます。近年、チチャの伝統的な製法や文化を守る活動が盛んになっています。チチャ造りに必要な原料の栽培方法や、発酵技術の伝承など、様々な取り組みが行われています。これは、単に飲み物の製法を守るだけでなく、中南米の歴史や文化、そして人々の生活を未来へ繋ぐための、大変重要な取り組みと言えるでしょう。チチャは、単なる飲み物ではなく、中南米の人々の歴史や文化を象徴する、かけがえのない存在なのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 概要 | 中南米の伝統的な飲み物。文化と深く結びついている。 |

| 歴史 | 古代文明から儀式や祝いの席で飲まれてきた。 |

| 現代における役割 | 祭りや祝い事で飲まれ、地域社会の結びつきを強める。 |

| 文化的側面 | 家族や地域の人々が協力して製造。伝統的な技術や知識が受け継がれる。アンデス地方では女性が中心となって製造。 |

| 種類 | 地域によって様々。チチャ・デ・ジョラ、チチャ・デ・キヌアなど。 |

| 保全活動 | 伝統的な製法や文化を守る活動が盛ん。原料の栽培方法や発酵技術の伝承など。 |

| 文化的意義 | 中南米の歴史や文化を象徴する存在。 |

チチャのこれから

遠い昔から南米アンデス地方の人々に愛されてきたお酒、チチャ。トウモロコシを主な原料とした、その素朴な味わいは、今もなお多くの人を魅了しています。近年では、世界中で個性豊かなお酒が注目を集めるようになり、チチャもその波に乗り、再び脚光を浴びています。

古くから伝わる製法は大切に受け継がれながらも、現代の感覚を取り入れた新しいチチャも生まれています。例えば、果物や香草を加えて風味を豊かにしたり、発酵の温度や時間を調整することで味わいに変化をつけたりと、様々な工夫が凝らされています。このような伝統と革新の融合が、若い世代をはじめ、幅広い層の人気を集めている理由の一つと言えるでしょう。

チチャの可能性は、お酒として楽しまれるだけにとどまりません。チチャをベースにした、見た目も華やかなお酒や、甘くて美味しいお菓子なども開発され、食の世界に新たな彩りを添えています。料理との組み合わせも研究されており、チチャの持つ独特の酸味や甘みが、素材の味を引き立てるとして注目を集めています。

さらに、チチャには歴史や文化と深く結びついているという側面もあります。古くから祭事や儀式などで振る舞われてきたチチャは、地域社会にとって大切な役割を担ってきました。チチャを味わうことを通して、アンデスの人々の暮らしや歴史に触れることができるのです。

このように、伝統を守りながらも進化を続けるチチャ。今後ますます注目を集め、世界中の人々を魅了していくことでしょう。チチャが世界へ羽ばたくことで、新たな文化交流の機会が生まれるかもしれません。その可能性に、大きな期待を寄せています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 起源 | 南米アンデス地方 |

| 原料 | 主にトウモロコシ |

| 特徴 | 素朴な味わい |

| 現状 | 世界中で再び注目 |

| 製法 | 伝統製法 + 現代的工夫(果物、香草、発酵調整など) |

| 人気 | 幅広い層、特に若い世代 |

| 発展性 |

|

| 文化的側面 | 祭事や儀式に使用、地域社会との繋がり |

| 将来性 | 世界的な広がり、文化交流への期待 |