日本酒の味わいを左右するアミノ酸度

お酒を知りたい

先生、アミノ酸度ってなんですか?お酒の味に関係あるんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。アミノ酸度は、お酒に含まれるアミノ酸の量を表す尺度だよ。簡単に言うと、お酒10mlに含まれるアミノ酸を中和するために必要な液体の量で、多いほどアミノ酸が多いことを示すんだ。そして、アミノ酸はお酒の味わいに大きく影響するんだよ。

お酒を知りたい

なるほど。アミノ酸が多いとどんな味になるんですか?

お酒のプロ

アミノ酸が多いと、お酒にコクや旨味、まろやかさが加わるんだ。逆に少ないと、淡麗でスッキリとした味わいになるよ。だから、アミノ酸度は、お酒の味の方向性を決める重要な要素の一つと言えるね。

アミノ酸度とは。

お酒の成分を表す言葉の一つに『アミノ酸度』というものがあります。これは、お酒(日本酒)10ミリリットルを使って、ホルモール滴定法という方法で測定します。具体的には、0.1規定の水酸化ナトリウム溶液が何ミリリットル必要かという値で表します。ふつう、お店で売られているお酒のアミノ酸度は、1.3から1.7くらいです。

アミノ酸度とは

日本酒の味わいを深く理解する上で欠かせない要素の一つに「アミノ酸度」があります。これは、日本酒の中にどれだけのうま味成分が含まれているかを示す重要な指標です。具体的には、日本酒10ミリリットルに含まれるアミノ酸を中和するために必要な、水酸化ナトリウム溶液の量で表されます。この数値が高いほど、日本酒に含まれるアミノ酸の量が多い、つまり、うま味が強い傾向にあるといえます。

アミノ酸は、日本酒の味わいに奥行きと複雑さをもたらす重要な成分です。アミノ酸度が高い日本酒は、一般的に、口に含んだ瞬間に広がる濃厚なうま味と、豊かなコク、そして、長く続く余韻が特徴です。例えるなら、とろりとした舌触りで、飲みごたえのある、満足感の高い味わいです。このような日本酒は、しっかりとした味の料理と相性が良く、互いの個性を引き立て合います。

一方、アミノ酸度が低い日本酒は、反対に、すっきりとした軽やかな味わいが特徴です。口当たりはサラッとしており、後味はキレが良いです。まるで、清らかな水が流れるような、爽やかな印象を与えます。淡麗な味わいのため、繊細な味付けの料理や、素材本来の味を楽しみたい時に最適です。

しかし、日本酒の味わいは、アミノ酸度だけで決まるわけではありません。米の種類や精米歩合、酵母の種類、醸造方法など、様々な要素が複雑に絡み合い、それぞれの日本酒に個性を与えています。アミノ酸度は、あくまでも日本酒の味わいを理解するための一つの指標に過ぎません。日本酒を選ぶ際には、アミノ酸度だけでなく、香りや酸味、甘味など、他の要素も総合的に考慮することで、より深く日本酒の味わいを楽しむことができるでしょう。そして、様々な日本酒を試す中で、きっと自分好みの味わいを見つけることができるはずです。

| 項目 | アミノ酸度が高い | アミノ酸度が低い |

|---|---|---|

| うま味 | 強い | 弱い |

| コク | 豊か | 少ない |

| 余韻 | 長い | 短い |

| 舌触り | とろり | サラッ |

| 後味 | 長い | キレが良い |

| 印象 | 濃厚、飲みごたえ | 軽やか、爽やか |

| 合う料理 | しっかりした味の料理 | 繊細な味付けの料理、素材の味を楽しむ料理 |

測定方法

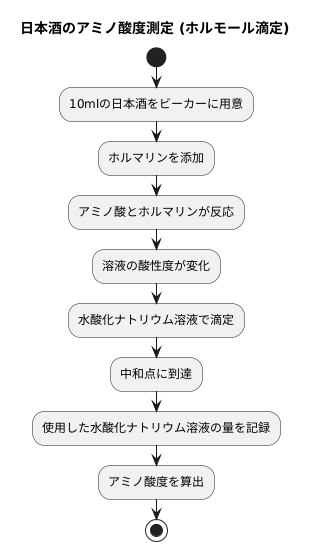

日本酒の味わいを左右する要素の一つに、アミノ酸度があります。これは、日本酒の中にどれくらいアミノ酸が含まれているかを示す数値で、コクや旨味に深く関係しています。このアミノ酸度を測る方法として、ホルモール滴定という方法が広く使われています。

ホルモール滴定は、アミノ酸とホルマリンという薬品との反応を利用して、アミノ酸の量を間接的に測る方法です。具体的には、まず正確に10ミリリットルの日本酒をビーカーのような容器に用意します。そこにホルマリンを加えると、日本酒の中に溶けているアミノ酸とホルマリンが反応し、溶液の性質が変わります。この変化によって、溶液の酸性度が変化するため、変化した酸性度を測ることで、アミノ酸の量を推定することができるのです。

酸性度の変化を測るには、濃度の分かっている水酸化ナトリウム溶液を使います。これを少しずつ日本酒とホルマリンの混合液に加えていく操作を滴定といいます。滴定を進めていくと、ある時点で溶液の性質が中性に変わります。この中性になった点のことを中和点と言い、中和点に達するまでに使った水酸化ナトリウム溶液の量が、アミノ酸度を反映しているのです。つまり、水酸化ナトリウム溶液をたくさん使えば使うほど、アミノ酸度が高いということになります。

このホルモール滴定という方法は、特別な装置を必要とせず、比較的簡単な手順で測定できるため、多くの酒蔵などで広く利用されています。測定結果の数値は、日本酒の味わいを理解する上で重要な手がかりとなります。ただし、この方法はあくまでも間接的な測定方法であるため、測定値は目安として捉え、他の要素も考慮しながら日本酒の品質を評価する必要があるでしょう。

一般的な数値

店で売られている日本酒のアミノ酸度は、だいたい1.3から1.7くらいです。この範囲にあると、味わいの調和がとれた日本酒が多いと言われています。しかし、日本酒のタイプや作り方によって、アミノ酸度は大きく変わる場合があります。

例えば、米のうまみを大切にした純米酒のような日本酒は、アミノ酸度が高めになる傾向があります。反対に、吟醸酒のように香りを大切にした日本酒は、アミノ酸度が低めになる傾向があります。これは、製法の違いによるものです。純米酒は、米を多く削らずに醸造するため、米由来のアミノ酸が多く含まれることになります。一方、吟醸酒は、米を多く削って醸造するため、アミノ酸が少なくなり、すっきりとした味わいになります。

また、同じ銘柄の日本酒でも、製造年度や保管状態によってアミノ酸度が変化することがあります。たとえば、新しい日本酒はアミノ酸度が低めで、熟成が進むにつれてアミノ酸度が高くなる傾向があります。これは、熟成中に米の成分が分解されてアミノ酸が生成されるためです。また、高温多湿の場所で保管すると、劣化が進んでアミノ酸度が変化することがあります。

このように、日本酒のアミノ酸度は、様々な要因によって変化します。アミノ酸度は、日本酒の味わいを決める重要な要素の一つです。日本酒を選ぶ際には、アミノ酸度も参考にすると、自分の好みに合った日本酒を見つけやすくなります。数値が高いと、コクがあり、しっかりとした味わいの日本酒になります。反対に、数値が低いと、すっきりとして飲みやすい日本酒になります。自分の好みや料理との組み合わせなどを考えて、最適なアミノ酸度の日本酒を選びましょう。

| 日本酒のタイプ | アミノ酸度 | 味わい | 製法 |

|---|---|---|---|

| 純米酒 | 高め | コクがあり、しっかりとした味わい | 米を多く削らずに醸造 |

| 吟醸酒 | 低め | すっきりとした味わい | 米を多く削って醸造 |

| 要因 | アミノ酸度の変化 | 理由 |

|---|---|---|

| 熟成 | 低め → 高め | 米の成分が分解されてアミノ酸が生成される |

| 高温多湿での保管 | 変化 | 劣化が進む |

| アミノ酸度 | 味わい |

|---|---|

| 高め | コクがあり、しっかりとした味わい |

| 低め | すっきりとして飲みやすい |

味わいの関係

お酒の味わいを形作る要素は様々ですが、その中でもアミノ酸の含有量、つまりアミノ酸度は味わいに大きな影響を与えます。アミノ酸度とは、お酒の中にどれくらいの割合でアミノ酸が含まれているかを示す尺度です。このアミノ酸度が高いお酒と低いお酒では、それぞれ異なる特徴的な味わいを持っています。

アミノ酸度が高いお酒は、コクがあり、濃厚な味わいが特徴です。うま味のもととなるアミノ酸が多く含まれているため、口に入れた瞬間に深い味わいが広がり、飲みごたえのあるしっかりとした重みを感じることができます。まるで絹のような滑らかさと、力強いコクが舌の上で調和し、複雑な味わいを生み出します。様々な風味の要素が絡み合い、幾重にも重なる味わいの層は、まさに奥深く、飲み手を魅了します。熟成されたチーズや、醤油で煮込んだこってりとした料理との相性も抜群です。

一方、アミノ酸度が低いお酒は、すっきりとしていて淡麗な味わいが持ち味です。口当たりは軽く、まるで清水のように喉を潤し、後味はさっぱりとしています。このため、食事の邪魔をすることなく、どんな料理にも合わせやすいのが魅力です。特に、繊細な味付けの料理や、素材本来の味を楽しみたい時に最適です。アミノ酸が少ない分、隠れていたお酒本来の香りが際立ち、華やかで繊細な香りのニュアンスを楽しむことができます。まるで春のそよ風のように爽やかで、軽やかな味わいは、様々な場面で楽しむことができるでしょう。

| 項目 | アミノ酸度が高いお酒 | アミノ酸度が低いお酒 |

|---|---|---|

| 味わい | コクがあり濃厚 | すっきりとして淡麗 |

| 口当たり | 絹のような滑らかさ、力強いコク | 軽く、清水のような喉越し |

| 後味 | 複雑で奥深い | さっぱりとしている |

| 相性がいい料理 | 熟成チーズ、醤油で煮込んだこってり料理 | 繊細な味付けの料理、素材本来の味を楽しみたい時 |

| 香り | – | 華やかで繊細 |

他の要素との関係

お酒の味わいは、様々な要素が複雑に関係し合って決まります。甘味、辛味、酸味、うま味、そして雑味など、これらの要素が織りなすバランスこそが、お酒の奥深さを生み出しているのです。

まず、お酒の甘辛を左右するのが日本酒度です。日本酒度は、水の重さに対するお酒の重さの比率を数値で表したものです。この数値が高いほど、お酒に含まれる糖分が少なく、辛口に感じられます。反対に数値が低い、あるいはマイナスの値を示す場合は、糖分が多く含まれており、甘口のお酒となります。

次に、酸度について説明します。酸度は、お酒に含まれる酸の量を表す指標です。酸度の高いお酒は、口にした時にキリッとした酸味を感じます。この酸味は、お酒全体の味わいを引き締め、後味をさっぱりとさせる役割を担っています。酸度が低いお酒は、まろやかな印象を与えますが、場合によってはぼやけた味わいになってしまうこともあります。

精米歩合も、お酒の味わいを決定づける重要な要素です。精米歩合とは、お米を削る割合を表した数値のことです。この数値が小さいほど、お米の外側を多く削り落としていることを意味します。お米の外側には、タンパク質や脂質など、雑味の原因となる成分が多く含まれています。そのため、精米歩合の小さいお酒は、雑味が少なく、すっきりとした上品な味わいになります。

そしてアミノ酸度。アミノ酸は、うま味のもととなる成分です。アミノ酸度が高いお酒は、コクがあり、うま味が豊かに感じられます。

これらの要素は、単独で存在するのではなく、互いに影響し合い、複雑な味わいを生み出します。例えば、日本酒度が高く辛口のお酒でも、アミノ酸度が高ければ、うま味によって辛さが和らぎ、まろやかな味わいになることがあります。また、精米歩合が低くても、酸度が高ければ、後味はすっきりとした印象になります。このように、それぞれの要素のバランスが、お酒の個性を決定づけるのです。それぞれの要素に注目し、それらの関係を理解することで、より深くお酒の味わいを楽しむことができます。

| 要素 | 説明 | 味わいの影響 |

|---|---|---|

| 日本酒度 | 水の重さに対するお酒の重さの比率。高いほど辛口、低いほど甘口。 | 甘味、辛味 |

| 酸度 | お酒に含まれる酸の量。高いほど酸味が強く、低いほどまろやか。 | 酸味、後味 |

| 精米歩合 | お米を削る割合。数値が小さいほど、雑味が少なくすっきりとした味わい。 | 雑味、上品さ |

| アミノ酸度 | うま味のもととなる成分の量。高いほどコクがありうま味が豊か。 | うま味、コク |

まとめ

日本酒の味わいの複雑さを紐解く要素として、アミノ酸度は重要な役割を担っています。この数値は、日本酒の中にどれだけのうま味のもととなるアミノ酸が含まれているかを示すものです。アミノ酸が多いほど、コクと深みのある、豊かな味わいを醸し出します。このため、アミノ酸度は日本酒の味わいを予測する上で有効な指標となるのです。

アミノ酸度が高い日本酒は、一般的にコクがあり、うま味が強く感じられます。口に含むと、じんわりと広がるうま味と、それに伴う複雑な味わいが特徴です。濃厚な味わいを好む方は、アミノ酸度の高い日本酒を選ぶと良いでしょう。反対に、アミノ酸度が低い日本酒は、すっきりとした軽快な味わいが持ち味です。くどさがなく、さらりとした飲み口なので、あっさりとした味わいを好む方に適しています。

しかし、日本酒の味わいはアミノ酸度だけで決まるものではありません。日本酒の甘辛を示す日本酒度、酸味の強さを示す酸度、米をどれだけ削ったかを示す精米歩合など、様々な要素が複雑に絡み合い、最終的な味わいを決定づけます。例えば、日本酒度が低く甘口の日本酒にアミノ酸度が高いと、より濃厚な甘味が感じられます。また、酸度が高いと、アミノ酸のうま味とのバランスが取れ、より複雑で奥行きのある味わいとなります。精米歩合も、味わいに大きく影響する要素です。精米歩合が低いほど、雑味が少なくなり、すっきりとした上品な味わいになります。

このように、様々な要素が複雑に影響し合うことで、日本酒の多様な味わいが生まれます。アミノ酸度を一つの指標として捉えつつ、日本酒度、酸度、精米歩合など、他の要素にも目を向けることで、日本酒への理解はより深まります。そして、様々な日本酒を試すことで、自分好みのアミノ酸度や、他の要素との組み合わせを見つけることができるでしょう。自分にとって最適な一杯を見つける喜びは、日本酒を楽しむ上での大きな醍醐味と言えるでしょう。

| 要素 | 説明 | 味わいの特徴 |

|---|---|---|

| アミノ酸度 | 日本酒の中にどれだけのうま味のもととなるアミノ酸が含まれているかを示す数値。 | 高い: コクがあり、うま味が強い、濃厚 低い: すっきりとした軽快な味わい、あっさり |

| 日本酒度 | 日本酒の甘辛を示す数値。 | 低い: 甘口 高い: 辛口 |

| 酸度 | 酸味の強さを示す数値。 | 高い: アミノ酸のうま味とのバランスが取れ、複雑で奥行きのある味わい |

| 精米歩合 | 米をどれだけ削ったかを示す数値。 | 低い: 雑味が少なくなり、すっきりとした上品な味わい |