お酒の世界:種類と楽しみ方

お酒を知りたい

先生、『酒類』って聞くと、お酒の種類がたくさんあるって感じがするんですけど、具体的にどんな飲み物が含まれるんですか?

お酒のプロ

そうだね、たくさんあるね。『酒類』には、ビールや日本酒、焼酎、ワインなど、アルコール分が1度以上の飲み物が全て含まれるんだよ。

お酒を知りたい

1度以上なら、どんな飲み物でも『酒類』なんですか?

お酒のプロ

そうだよ。例えば、みりんのような調味料でもアルコール分が1度以上あれば『酒類』に分類されるんだ。だから、お酒として売られているものだけでなく、調味料などにも『酒類』は含まれているんだよ。

酒類とは。

おさけの種類を表す言葉である『酒類』について。(酒税の法律では、アルコール分が1度以上の飲み物を酒類と決めています。)

お酒の種類

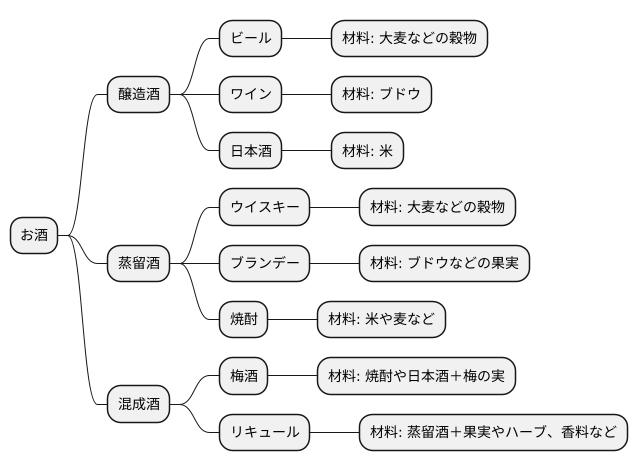

お酒は、その造り方や材料によって様々な種類に分けられます。大きくは醸造酒、蒸留酒、混成酒の三種類に分類されます。それぞれの特徴を見ていきましょう。

まず醸造酒は、穀物や果物などを材料に、酵母によってアルコール発酵させて造られます。発酵によって糖分がアルコールと炭酸ガスに変わることで、独特の風味と香りが生まれます。ビール、ワイン、日本酒などが代表的な醸造酒です。ビールは大麦などの穀物を麦芽にして、ホップを加えて発酵させたものです。ワインはブドウを発酵させて造られます。日本酒は米を麹と酵母で発酵させて造られます。このように、材料や製法によって様々な種類があり、それぞれ異なる味わいを楽しむことができます。

次に蒸留酒は、醸造酒などを蒸留することで、アルコール度数を高めたお酒です。蒸留とは、一度発酵させたお酒を加熱してアルコール分を気化させ、それを冷却して再び液体に戻す工程です。この工程によって、アルコール度数が高まり、より強い風味と香りが生まれます。ウイスキー、ブランデー、焼酎などが蒸留酒に分類されます。ウイスキーは大麦などの穀物を原料に発酵、蒸留、樽熟成させたものです。ブランデーはブドウなどの果実を発酵、蒸留させたものです。焼酎は米や麦などを原料に発酵、蒸留させたものです。蒸留酒もまた、原料や製法によって様々な種類があり、それぞれに個性的な味わいがあります。

最後に混成酒は、蒸留酒や醸造酒に、果汁や香料などを加えて造られたお酒です。梅酒やリキュールなどがその例です。梅酒は、焼酎や日本酒に梅の実を漬け込んだものです。リキュールは、蒸留酒に果実やハーブ、香料などを加えて風味をつけたものです。混成酒は、ベースとなるお酒に様々な材料を加えることで、多様な風味と香りを楽しむことができます。

このように、お酒は造り方や材料によって様々な種類に分けられ、それぞれ異なる味わいを楽しむことができます。自分に合ったお酒を見つける楽しみも、お酒の魅力の一つと言えるでしょう。

お酒の楽しみ方

お酒は、人生の様々な場面で私たちの心を豊かにしてくれる飲み物です。その楽しみ方は実に様々で、自分の好みに合った方法を見つけることが、お酒とのより良い付き合い方に繋がります。まず、お酒の種類によって、味わいや香りが大きく異なります。例えば、日本酒であれば、米の旨味や甘味、香りが特徴です。ワインは、ブドウの品種や産地によって、風味や香りが大きく異なり、複雑な味わいが楽しめます。ウイスキーは、原料の穀物や熟成樽によって、スモーキーな香りや芳醇な味わいが生まれます。

同じお酒でも、飲み方を変えることで、全く異なる印象を受けることができます。日本酒であれば、冷酒でキリッと飲むと、スッキリとした味わいが楽しめます。一方、熱燗にすると、香りが引き立ち、まろやかな口当たりになります。ワインであれば、赤ワインは室温で、白ワインは冷やして飲むのが一般的です。温度によって、香りの立ち方や味わいのバランスが変化するため、最適な温度で楽しむことが大切です。ウイスキーは、ストレートやロックで飲むと、お酒本来の風味をダイレクトに感じることができます。また、水を加えることで、香りが開き、まろやかな味わいになります。炭酸水で割ってハイボールにすれば、爽快な飲み心地を楽しめます。

お酒と料理の組み合わせも、楽しみ方の重要な要素です。日本酒であれば、和食との相性が抜群です。繊細な味わいの料理と、日本酒の旨味が互いを引き立て合います。ワインであれば、肉料理には赤ワイン、魚介料理には白ワインが良く合います。料理とワインの組み合わせを考えることで、食事をより一層楽しむことができます。ウイスキーは、チーズやナッツ、チョコレートなどのおつまみと相性が良いです。ウイスキーの香りと、おつまみの味わいが絶妙に調和し、豊かな時間を過ごすことができます。

このように、お酒には無限の可能性が秘められています。様々な種類のお酒を試し、色々な飲み方を試してみることで、自分だけのお気に入りの一杯を見つけることができるでしょう。そして、お酒との付き合い方を深めることで、人生はより豊かで楽しいものになるでしょう。

| お酒の種類 | 特徴 | 飲み方 | 料理との相性 |

|---|---|---|---|

| 日本酒 | 米の旨味、甘味、香り | 冷酒、熱燗 | 和食 |

| ワイン | ブドウの品種や産地による風味・香りの違い | 赤ワイン:室温 白ワイン:冷蔵 |

肉料理:赤ワイン 魚介料理:白ワイン |

| ウイスキー | 原料や熟成樽によるスモーキーな香り、芳醇な味わい | ストレート、ロック、水割り、ハイボール | チーズ、ナッツ、チョコレート |

お酒と料理の組み合わせ

お酒と料理の組み合わせは、互いを高め合う絶妙な技であり、奥深い味わいの世界へと誘います。まるで絵画の具材のように、それぞれの色が混ざり合い、新たな色彩を生み出すように、料理とお酒もまた、組み合わせによって無限の可能性を秘めています。

古くから、各地の料理にはそれぞれの土地で生まれたお酒が寄り添ってきました。例えば、繊細な味わいの和食には、米の旨みが凝縮された日本酒が最適です。寿司や天ぷら、煮物など、素材の味を活かした料理と共に、日本酒のふくよかな香りと味わいが口の中に広がり、至福のひとときを演出します。一方、濃厚なソースやバターをふんだんに使う洋食には、渋みや酸味、果実味など様々な表情を持つワインが合います。ステーキには力強い赤ワイン、魚介類には爽やかな白ワインを合わせることで、料理の味わいがより一層引き立ちます。また、中華料理には、紹興酒のまろやかな甘みがぴったりです。油を使った料理が多い中華では、紹興酒が油っぽさを和らげ、さっぱりとした後味を楽しませてくれます。

料理の種類だけでなく、食材との相性も重要です。肉料理には、赤ワインのタンニンが肉の脂と調和し、コクと深みを与えます。魚料理には、白ワインの酸味が魚の臭みを消し、さっぱりとした味わいを引き立てます。

お酒と共に楽しむおつまみも、食卓を彩る大切な要素です。チーズやチョコレート、ナッツ、ドライフルーツなど、お酒に合うおつまみは多種多様です。おつまみの塩味や甘み、酸味、苦味など、様々な味わいがお酒と調和することで、より複雑で奥深い味わいを楽しむことができます。

近年では、お酒と料理の組み合わせ、いわゆる「ペアリング」の専門家も増えてきており、様々な組み合わせが提案されています。インターネットや書籍で情報を集めたり、専門家の意見を参考にしたりすることで、新たな発見があるかもしれません。しかし、最も大切なのは、自分自身で試行錯誤し、好みの組み合わせを見つけることです。五感を研ぎ澄まし、じっくりと味わい、自分にとって最高の組み合わせを探求する喜びは、何物にも代え難いものです。お酒と料理の組み合わせは、まさに無限の可能性を秘めた芸術と言えるでしょう。

| 料理 | お酒 | 相性 |

|---|---|---|

| 和食 (寿司、天ぷら、煮物など) | 日本酒 | 素材の味を活かした料理と日本酒のふくよかな香りと味わいが調和 |

| 洋食 (ステーキ) | 赤ワイン | 力強い赤ワインがステーキの味わいを引き立てる |

| 洋食 (魚介類) | 白ワイン | 爽やかな白ワインが魚介類の味わいを引き立てる |

| 中華料理 | 紹興酒 | 紹興酒のまろやかな甘みが油っぽさを和らげる |

| 肉料理 | 赤ワイン | タンニンが肉の脂と調和 |

| 魚料理 | 白ワイン | 酸味が魚の臭みを消す |

お酒の注意点

お酒は、楽しく心地よい時間を過ごすためのお供として、古くから親しまれてきました。適量であれば、緊張を和らげ、気持ちを明るくする効果も期待できます。しかし、飲みすぎは健康を害するだけでなく、周りの人々にも迷惑をかけることになりかねません。お酒との上手な付き合い方を知り、責任ある行動を心がけましょう。

お酒を飲む際には、まず自分の体質や体調を考慮することが大切です。お酒に強い体質の人もいれば、弱い体質の人もいます。また、体調が悪い時や疲れている時は、いつもよりお酒の影響を受けやすい状態です。自分の限界を知り、無理に飲むことは避けましょう。お酒の種類によってアルコール度数も異なりますので、よく確認してから飲むようにしましょう。ビールやワインのようなアルコール度数の低いお酒でも、飲みすぎれば体に負担がかかります。

お酒を飲んだ後は、自動車や自転車の運転、機械の操作などは絶対にやめましょう。判断力や reflexes が鈍り、重大な事故につながる危険性があります。公共交通機関を利用したり、家族や友人に送ってもらうなど、安全な方法で帰宅しましょう。また、妊娠中や授乳中の女性は、胎児や乳児への影響を考慮し、飲酒は控えることが推奨されています。

飲酒運転は法律で厳しく禁じられています。重大な事故を引き起こし、自分だけでなく、他人の人生も大きく狂わせてしまう可能性があります。お酒を飲んだら運転しない、運転するならお酒を飲まない、ということを徹底しましょう。また、未成年者の飲酒も法律で禁止されています。心身の発達に悪影響を及ぼす可能性があるため、未成年者は飲酒を控え、周りの大人も未成年者にお酒を勧めるようなことは避けましょう。

楽しいお酒の席を、安全で気持ちの良いものにするために、適量を守り、責任ある行動を心がけましょう。周りの人への配慮も忘れずに、楽しい時間を過ごしましょう。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 適量を守る | 体質・体調を考慮し、無理に飲まない。お酒の種類によるアルコール度数にも注意。 |

| 飲酒後の行動 | 運転、機械操作は厳禁。公共交通機関の利用、家族・友人による送迎など安全な帰宅方法を選択。 |

| 妊娠中・授乳中の飲酒 | 胎児・乳児への影響を考慮し、控えることが推奨。 |

| 飲酒運転の禁止 | 法律で厳しく禁止。重大な事故のリスク。 |

| 未成年者の飲酒禁止 | 法律で禁止。心身の発達への悪影響。周りの大人も勧めてはいけない。 |

| 責任ある行動 | 周りの人への配慮を忘れずに、楽しい時間を過ごす。 |

お酒の歴史

お酒は、人の歴史と共に長い道のりを歩んできました。文明が芽生え始めた頃から、人は様々な原料を用いてお酒を作り、生活に取り入れてきました。その歴史は、古代文明の遺跡からもうかがうことができます。

古代エジプトでは、ビールが既に作られていました。ピラミッド建設に従事した労働者たちの給料としてビールが支払われていたという記録も残っており、当時から人々の生活に欠かせない飲み物であったことが分かります。また、古代ギリシャでは、ワイン文化が大きく発展しました。ワインは、神への捧げ物として宗教儀式に用いられただけでなく、人々の食卓にも欠かせない存在となり、ギリシャ神話にも数多く登場します。

日本では、米を原料としたお酒造りが古くから行われてきました。弥生時代には既に米からお酒が造られていたと考えられており、日本酒の原型が生まれたのはこの頃だとされています。奈良時代には、宮中行事や祭りにおいて日本酒が振る舞われるようになり、平安時代には、貴族の間で日本酒造りが盛んに行われるようになりました。室町時代には、現在の日本酒造りの基礎となる技術が確立され、江戸時代には、各地で様々な銘柄の日本酒が造られるようになりました。

このように、お酒は時代や地域によって様々な形で発展を遂げてきました。宗教儀式や祝いの席など、特別な場面で振る舞われることもあれば、日々の生活の中で人々を癒し、労をねぎらう役割も担ってきました。お酒の歴史を紐解くことで、それぞれの文化や風土を理解する一助となるだけでなく、お酒そのものをより深く味わうことができるようになるでしょう。また、お酒にまつわる様々な物語を知ることで、お酒への愛着もより一層深まるのではないでしょうか。

| 地域 | 時代 | お酒の種類 | 役割・特徴 |

|---|---|---|---|

| 古代エジプト | 古代 | ビール | 労働者の給料として支払われていた、生活に欠かせない飲み物 |

| 古代ギリシャ | 古代 | ワイン | 神への捧げ物、宗教儀式、食卓に欠かせない、神話にも登場 |

| 日本 | 弥生時代 | 日本酒の原型 | 米を原料としたお酒造り |

| 日本 | 奈良時代 | 日本酒 | 宮中行事や祭りで振る舞われる |

| 日本 | 平安時代 | 日本酒 | 貴族の間で盛んに造られる |

| 日本 | 室町時代 | 日本酒 | 現在の日本酒造りの基礎技術が確立 |

| 日本 | 江戸時代 | 日本酒 | 各地で様々な銘柄が造られる |

お酒の文化

お酒は、古来より世界各地の文化と深く結びついてきました。気候風土や歴史、宗教など様々な要因が、それぞれの地域における独特のお酒文化を育んできたのです。例えば、温暖なブドウ栽培に適したフランスでは、ワインが食文化の中心に位置しています。長い歴史の中で培われた醸造技術は、世界に名だたる銘醸ワインを生み出し、洗練されたワイン文化を築き上げてきました。一方、ドイツでは、ビールが国民的な飲み物として愛されています。古くからビール純粋令によって品質が守られ、様々な種類のビールが醸造されてきました。オクトーバーフェストに代表されるように、ビールは人々の生活に深く根付いています。また、寒冷な気候のロシアでは、ウォッカが広く飲まれています。ウォッカは、祝いの席や特別な行事には欠かせない存在であり、ロシアの人々の生活に寄り添ってきました。

お酒にまつわる習慣や作法も、国によって様々です。日本では、目上の人にお酒を注ぐ、注いでもらう際に杯を手で持ち上げる、といった敬意を示す作法が根付いています。「乾杯」の習慣も、日本独特の文化と言えるでしょう。一方、欧米諸国では、レストランやバーでチップを渡す習慣があります。お酒の席でのチップの渡し方や相場は国によって異なり、現地の文化に配慮することが大切です。また、お酒の飲み方にも、それぞれの文化が反映されています。例えば、フランスでは、ワインをゆっくりと味わいながら食事と共に楽しむ文化が根付いています。反対に、ドイツでは、ビールを仲間と大勢で楽しく飲み交わすことが一般的です。このように、お酒を通じて各国の文化に触れることは、お酒の魅力をより深く理解することに繋がります。異なる文化への理解を深めることで、お酒をより一層楽しむことができるでしょう。そして、お酒は国境を越えて人々を繋ぐ、大切な役割を担っていると言えるのです。

| 国 | 代表的なお酒 | 文化・習慣 |

|---|---|---|

| フランス | ワイン |

|

| ドイツ | ビール |

|

| ロシア | ウォッカ |

|

| 日本 | 日本酒 |

|