お酒の質感:テクスチャーを楽しむ

お酒を知りたい

先生、「テクスチャー」って言葉、お酒の話をしている時によく聞きます。どういう意味ですか?

お酒のプロ

良い質問だね。「テクスチャー」は、お酒を口に含んだ時の舌触りや口当たりのことを指す言葉だよ。例えば、とろりとした感じ、サラッとした感じ、ざらついた感じなど、色々な表現があるね。

お酒を知りたい

なるほど。舌触りや口当たりですか。じゃあ、ワインの「渋み」もテクスチャーに含まれるのでしょうか?

お酒のプロ

渋み自体は味覚だけど、その渋みが強く感じられるか、弱く感じられるか、あるいは長く続くか、すぐに消えるかといった感覚はテクスチャーに含まれると言えるだろうね。口の中に残る感覚全体を捉えるのがテクスチャーだよ。

テクスチャーとは。

お酒に関する言葉で「テクスチャー」というものがあります。これは、お酒を口に入れたときの感触のことです。口当たりや舌触り、飲むときの感じとも言い換えられます。

はじめに

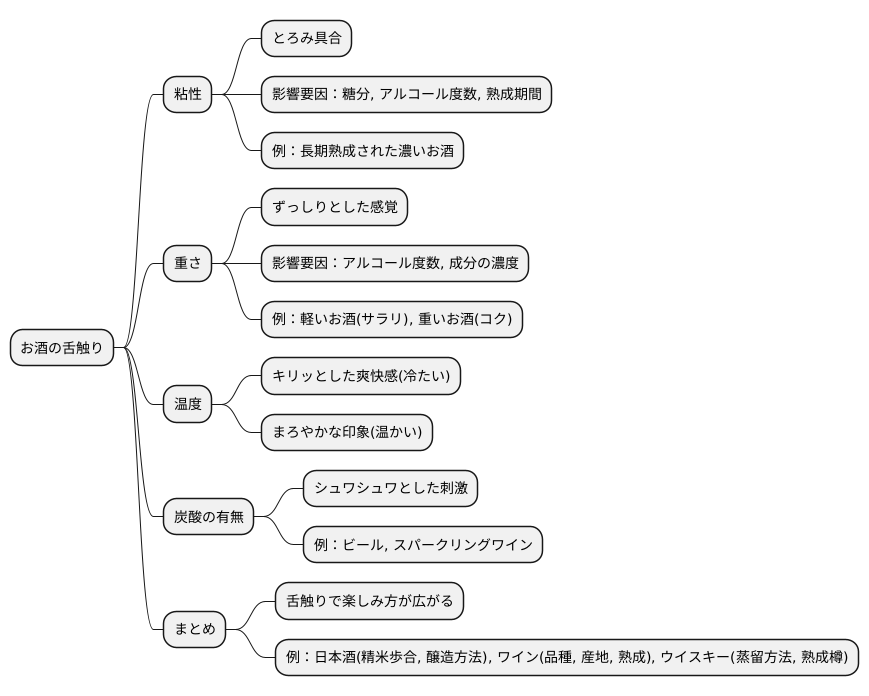

お酒を選ぶ際、何を判断材料にしているでしょうか?香りや風味、あるいは値段でしょうか?もちろんどれも大切な要素です。しかし、近年特に注目されているのが「舌触り」です。お酒を口に含んだ時の、舌触りや喉越し、口の中の感触といった五感を刺激する感覚は、お酒の魅力をより深く味わう上で欠かせないものとなっています。この舌触りは、単に滑らかとかざらついているといった単純なものではなく、お酒の種類や製法、温度など様々な要因によって変化します。今回は、このお酒の舌触りについて掘り下げ、お酒選びの新たな基準を提案します。

お酒の舌触りは、大きく分けて「粘性」「重さ」「温度」「炭酸の有無」の4つの要素から成り立っています。粘性は、お酒のとろみ具合を表すもので、高いほどねっとりとした舌触りになります。これは、お酒に含まれる糖分やアルコール度数、熟成期間などに影響されます。例えば、長期熟成された濃いお酒は、高い粘性を持つ傾向があります。次に、重さは、口に含んだ時のずっしりとした感覚のことで、アルコール度数や成分の濃度と関係があります。軽いお酒は、サラリとした印象を与え、重いお酒は、コクのある印象を与えます。そして、温度は、お酒の舌触りを大きく左右する要素です。冷たいお酒は、キリッとした爽快感を与え、温かいお酒は、まろやかな印象を与えます。同じお酒でも、温度によって全く異なる舌触りを楽しむことができます。最後に、炭酸の有無も重要な要素です。炭酸が含まれているお酒は、シュワシュワとした刺激的な舌触りになります。ビールやスパークリングワインなど、炭酸の爽快感が魅力のお酒も多く存在します。

このように、お酒の舌触りは多様な要素から構成され、お酒の種類や味わいによって千差万別です。この舌触りを意識することで、お酒の楽しみ方はさらに広がります。例えば、同じ種類の日本酒でも、精米歩合や醸造方法によって舌触りは大きく変化します。ワインであれば、ブドウの品種や産地、熟成方法によって様々な舌触りを生み出します。ウイスキーであれば、蒸留方法や熟成樽の種類によって、滑らかさや重厚感が変化します。

お酒を選ぶ際には、香りや味だけでなく、舌触りにも注目してみてください。きっと、新たな発見があるはずです。

テクスチャーとは

お酒を味わう上で欠かせない要素、それが舌触りや喉越しといった口当たりの感覚、いわゆる「テクスチャー」です。別名「アタック」や「飲み口」とも呼ばれ、ワインの世界でよく用いられる表現ですが、日本酒や焼酎、ビールなど、あらゆるお酒にとって重要な概念です。テクスチャーは、単に滑らかさだけを指すのではありません。舌の上で感じるざらつき、喉を通る時の抵抗感、重み、粘り気、さらには発泡しているお酒であれば泡の細かさなど、様々な要素が複雑に絡み合い、全体的な印象を作り上げています。

このテクスチャーは、お酒の原料や製造方法、熟成期間など、様々な要因によって大きく変化します。例えば日本酒の場合、お米をどれくらい磨いているかを示す精米歩合、お酒造りに欠かせない酵母の種類、そして醸造方法の違いによって、全く異なるテクスチャーのお酒が生まれます。同じ原料を使っていたとしても、製造方法が違えば、まるで別のお酒のように感じられることもあります。

具体的には、とろりと滑らかで蜂蜜のような舌触りのお酒もあれば、まるで絹のように柔らかく軽やかなものもあります。また、力強く重厚で飲みごたえのあるお酒や、ピリッとした刺激を伴うもの、シュワシュワとした爽快な発泡感が楽しめるものなど、その種類は多岐に渡ります。このように多種多様なテクスチャーが存在することが、お酒の魅力をより一層引き立て、私たちに様々な味わいを楽しませてくれるのです。

| テクスチャー(アタック、飲み口) | 説明 | お酒の例 |

|---|---|---|

| 滑らか | 蜂蜜のような舌触り | 濃厚な甘口ワイン、熟成された日本酒 |

| 柔らか | 絹のように柔らかく軽やか | 軽めの赤ワイン、吟醸酒 |

| 重厚 | 力強く飲みごたえがある | フルボディの赤ワイン、熟成古酒 |

| 刺激的 | ピリッとした刺激 | 辛口の日本酒、焼酎 |

| 発泡感 | シュワシュワとした爽快感 | ビール、スパークリングワイン |

| その他 | ざらつき、喉を通る時の抵抗感、重み、粘り気、泡の細かさ | 様々な種類のお酒 |

テクスチャーを感じる

お酒を味わうときに、舌触りや喉越しといった「飲み口」を意識すると、より深く楽しむことができます。 これは、お酒の「テクスチャー」と呼ばれるものです。飲み口に意識を集中することで、今まで気づかなかったお酒の魅力を発見できるかもしれません。

お酒を口に含んだら、舌全体でその感触を確かめましょう。とろりとした舌触りなのか、サラッとした舌触りなのか。重みのある飲み口なのか、軽やかな飲み口なのか。舌の上で転がしたり、軽く口をすぼめて空気を含ませたりすることで、隠れた風味や香りが引き立つこともあります。ワインであれば、舌触りの滑らかさや粘性、タンニンの渋みが感じられるでしょう。日本酒であれば、とろみ、まろやかさ、キレの良さなど、銘柄によって様々な飲み口が楽しめます。ビールであれば、炭酸の刺激やクリーミーな泡立ち、麦芽の風味などが複雑に絡み合い、独特の飲み口を生み出します。焼酎であれば、まろやかさ、力強さ、透明感など、原料や製法によって異なるテクスチャーが楽しめます。

同じお酒でも、温度によって飲み口は大きく変化します。 冷酒はキリッとした飲み口になり、常温ではより香りが引き立ち、燗酒ではまろやかでふくよかな味わいになります。ウイスキーやブランデーなども、常温、加水、オン・ザ・ロックなど、様々な飲み方で試すと、それぞれの温度帯で異なる風味や香りが楽しめます。

色々な種類のお酒を飲み比べて、自分の好みに合った飲み口を見つけるのも楽しみの一つです。 軽やかな飲み口が好きならば、すっきりとした辛口の日本酒や、軽めのビールがおすすめです。重厚な飲み口が好きならば、熟成されたウイスキーや濃厚な赤ワインがおすすめです。飲み口に注目することで、お酒選びの幅も広がり、より豊かなお酒の世界を体験できるでしょう。

| お酒の種類 | 飲み口の特徴 | 温度による変化 |

|---|---|---|

| ワイン | 滑らかさ、粘性、タンニンの渋み | – |

| 日本酒 | とろみ、まろやかさ、キレの良さ | 冷酒:キリッとした飲み口 常温:香りが引き立つ 燗酒:まろやかでふくよか |

| ビール | 炭酸の刺激、クリーミーな泡立ち、麦芽の風味 | – |

| 焼酎 | まろやかさ、力強さ、透明感 | – |

| ウイスキー ブランデー |

– | 常温、加水、オン・ザ・ロック:風味や香りの変化 |

様々な表現方法

お酒の味わいを表現する言葉は実に様々です。一口に舌触りと言っても、その表現は多岐にわたります。例えば、口にした瞬間、何も抵抗なく喉を滑り落ちていくような感覚は「滑らか」という言葉がぴったりです。また、まるで上質な生クリームのように、舌の上で濃密に広がる感覚は「クリーミー」と表現できます。さらに、蜂蜜のように粘り気があり、重みを感じる舌触りは「とろみのある」という言葉が適切でしょう。

一方で、キレの良いさっぱりとした後味は「シャープ」という言葉で表現できます。口当たりが軽く、まるで羽根のように消えていく感覚は「軽やか」、反対にどっしりとした重みを感じる場合は「重厚」という言葉を用います。

水分が少ない、さっぱりとした感じは「乾いた」、油を思わせるようなこってりとした舌触りは「油っぽい」と表現します。絹のように滑らかで上品な舌触りは「絹のような」という言葉がふさわしいでしょう。まるで水のようにさらっとした舌触りは「水のような」と表現することで、その清涼感を伝えることができます。

これらの言葉はほんの一例です。お酒を味わう際には、五感をフル活用し、自分なりに感じたことを言葉にしてみましょう。「甘い」「辛い」「酸っぱい」「苦い」といった基本的な味の表現だけでなく、舌触りや香り、色合いなど、様々な要素を捉えることで、より深くお酒を理解することができます。

自分なりの表現方法を見つけることが、お酒を楽しむ上で重要なポイントです。表現方法は自由です。難しく考える必要はありません。感じたままを素直に言葉にすれば良いのです。例えば、「まるで春の小川のように清らか」や「秋の夕焼けのように温かい」といった表現も素敵です。

自分なりの表現を仲間と共有することで、お酒の楽しみはさらに広がります。語り合うことで新たな発見があり、より豊かなお酒の世界を体験できることでしょう。

| 舌触りの種類 | 表現 |

|---|---|

| 滑らか | 抵抗なく喉を滑り落ちていくような感覚 |

| クリーミー | 上質な生クリームのように、舌の上で濃密に広がる感覚 |

| とろみのある | 蜂蜜のように粘り気があり、重みを感じる |

| シャープ | キレの良いさっぱりとした後味 |

| 軽やか | 口当たりが軽く、羽根のように消えていく感覚 |

| 重厚 | どっしりとした重みを感じる |

| 乾いた | 水分が少ない、さっぱりとした感じ |

| 油っぽい | 油を思わせるようなこってりとした舌触り |

| 絹のような | 絹のように滑らかで上品な舌触り |

| 水のような | 水のようにさらっとした舌触り |

まとめ

お酒を選ぶ時、香りや味わいに注目するのは当然のことですが、実は舌触りや口当たりといった要素も大切です。この舌触りや口当たりのことを「お酒のこく」と呼ぶことにしましょう。お酒のこくは、お酒の味わいをより深く、豊かにする重要な要素です。

お酒のこくは、様々な要素が複雑に絡み合って生まれます。例えば、日本酒であれば、米の精米歩合や麹の種類、酵母の種類、熟成期間などによって、こくが大きく変化します。ワインであれば、ブドウの品種や産地、醸造方法、熟成樽の種類などによって、様々なこくが生まれます。ウイスキーであれば、原料の大麦の種類や仕込み水、蒸留方法、熟成樽の種類、熟成期間など、多くの要素がこくを決定づけます。

お酒のこくを意識して飲むことで、お酒の楽しみ方は格段に広がります。とろりとした滑らかなこく、さらりとした軽いこく、ざらりとした力強いこく、きりりとしたシャープなこくなど、お酒によって実に様々です。同じ種類のお酒でも、銘柄によってこくが全く異なることも珍しくありません。

自分好みのこくを見つけるためには、色々な種類のお酒を飲み比べてみるのが一番です。それぞれのこくをじっくりと感じ、自分なりの言葉で表現してみてください。「まろやか」「なめらか」「濃厚」「さっぱり」など、表現方法は様々です。こくを表現する語彙が増えるほど、お酒の世界はより深く、面白くなっていくでしょう。

今度お酒を飲む際には、ぜひこくに注目してみてください。香りや味わいと合わせてこくを意識することで、今まで以上に深くお酒を味わうことができるはずです。お酒のこくを探求することで、きっと新しい発見があるでしょう。今まで気づかなかったお酒の魅力に気づくかもしれません。お酒の世界は奥深く、探求すればするほど、その魅力に引き込まれていくはずです。

| お酒の種類 | こくに影響する要素 | こくの表現例 |

|---|---|---|

| 日本酒 | 米の精米歩合、麹の種類、酵母の種類、熟成期間 | とろりとした滑らか、さらりとした軽い、ざらりとした力強い、きりりとしたシャープ |

| ワイン | ブドウの品種、産地、醸造方法、熟成樽の種類 | まろやか、なめらか、濃厚、さっぱり |

| ウイスキー | 原料の大麦の種類、仕込み水、蒸留方法、熟成樽の種類、熟成期間 | (上記日本酒/ワインと同様の表現も可能) |

今後の展望

近ごろ、お酒の世界では、口にした時の触感、つまり舌触りや喉越しといった飲み心地への関心が、これまで以上に高まっています。お客さんの好みが多様化しているため、香りや味だけでなく、舌触りや喉越しといった飲み心地も大切にした商品作りが進められています。

例えば、とろりとした舌触りで濃厚な飲み口のお酒や、逆にサラッとしていてすっきりとした喉越しのお酒など、様々な飲み心地の商品が登場しています。口に含んだ時の重み、舌の上を流れる感覚、喉を通る時の刺激など、これまで以上に細かく分類され、そのお酒ならではの個性を際立たせる工夫が凝らされています。

また、日本酒では、精米歩合や麹の種類といった製造方法の違いによって、様々な舌触りを表現しています。ワインでは、ブドウの品種や熟成方法によって変化する舌触りの違いを楽しむことができます。ビールでは、麦芽の種類やホップの配合によって、炭酸の刺激やクリーミーな泡立ちなど、多様な飲み心地を実現しています。

さらに、飲み心地を数値で測るための方法も研究されています。数値化することで、これまで感覚的に表現されていた飲み心地を、より正確に伝えられるようになります。お客さんにとって、商品の特徴を理解しやすくなるだけでなく、作り手にとっても、目指す飲み心地を具体的に表現しやすくなり、品質の向上に役立つと考えられています。

このように、お酒の飲み心地への理解が深まることで、お酒選びがより楽しく、豊かなものになることが期待されます。自分好みの飲み心地を探したり、料理との組み合わせで新しい発見をしたり、お酒の世界はますます広がっていくことでしょう。

| お酒の種類 | 飲み心地の要素 | 製造方法による違い |

|---|---|---|

| 全般 | とろりとした舌触り、濃厚な飲み口、サラッとした喉越し、口に含んだ時の重み、舌の上を流れる感覚、喉を通る時の刺激 | 数値化による測定方法の研究 |

| 日本酒 | 様々な舌触り | 精米歩合、麹の種類 |

| ワイン | 変化する舌触り | ブドウの品種、熟成方法 |

| ビール | 炭酸の刺激、クリーミーな泡立ち | 麦芽の種類、ホップの配合 |