日本酒の短時間浸漬:吟醸酒への道

お酒を知りたい

先生、『短時間浸漬』ってどういう意味ですか?なんか難しそうです。

お酒のプロ

簡単に言うと、お米をお酒のもとになる液体に浸ける時間を短くすることだよ。普通にお米を水に浸けると、水をたくさん吸ってしまうよね?

お酒を知りたい

はい、そうですね。お米を水につけすぎると、ふやけてしまいます。

お酒のプロ

そのふやけ具合を調節するために、浸ける時間を短くするのが『短時間浸漬』なんだ。特に、良いお酒を作るためには、お米の吸水量をきちんと管理することが大切で、この方法がよく使われるんだよ。

短時間浸漬とは。

お酒造りの言葉で「短時間浸漬」というものがあります。これは、お酒のもととなるお米を水に漬ける時間を短くすることで、お米が水を吸い込みすぎないようにする方法です。特に、香りの良いお酒である吟醸酒を造るときによく使われます。

はじめに

酒造りの最初の難関、米を水に浸す工程は「浸漬」と呼ばれ、洗米後の白米を水に浸し、蒸す前に吸水させる大切な作業です。この浸漬工程は、日本酒の味わいを左右する重要な工程であり、職人の経験と勘が試されます。浸漬時間の長さによって、白米の吸水率が変わり、これによって蒸しあがった米の硬軟、そして最終的に出来上がるお酒の風味、香り、質感が大きく変化します。

今回のテーマである「短時間浸漬」は、その名の通り、浸漬時間を短くする方法です。一般的に、浸漬時間は水温や米の品種によって異なりますが、短時間浸漬では、通常の浸漬時間よりも数分から数十分程度、時間を短縮します。浸漬時間を短くすることで、白米の吸水量を制限し、米の芯の部分が少し硬めに仕上がります。

この芯の硬さが、お酒の繊細な味わいを生み出す鍵となります。短時間浸漬によって生まれるお酒は、雑味が少なく、すっきりとした味わいと軽やかな香りが特徴です。特に、吟醸酒のように、華やかな香りと繊細な味わいを重視するお酒造りにおいては、欠かせない技術と言えるでしょう。

しかし、短時間浸漬は、非常に繊細な技術であり、職人の高度な経験と技術が求められます。浸漬時間が短すぎると、米の芯まで水分が浸透せず、蒸米が硬くなりすぎて、麹菌が繁殖しにくくなるため、お酒造りがうまくいかないことがあります。逆に、浸漬時間が長すぎると、吸水率が高くなりすぎて、ふっくらとした仕上がりの米になり、これは別の種類のお酒に適した蒸し米になってしまいます。

このように、短時間浸漬は、酒造りの最初の工程である洗米、そして次の工程である蒸米に大きな影響を与えるため、職人は、米の品種や状態、気温、湿度など様々な要素を考慮しながら、最適な浸漬時間を見極める必要があります。長年の経験と繊細な感覚によって、絶妙な浸漬時間を見極め、最高の日本酒を醸し出すのです。まさに、酒造りは、米と水と、そして職人の技の結晶と言えるでしょう。

| 工程 | 浸漬時間 | 吸水率 | 蒸し米の状態 | お酒の特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 通常浸漬 | 標準時間 | 標準 | 標準的な硬さ | 標準的な風味・香り |

| 短時間浸漬 | 標準時間より短縮 | 低め | 芯がやや硬い | 雑味少なくすっきりとした味、軽やかな香り |

吟醸酒における重要性

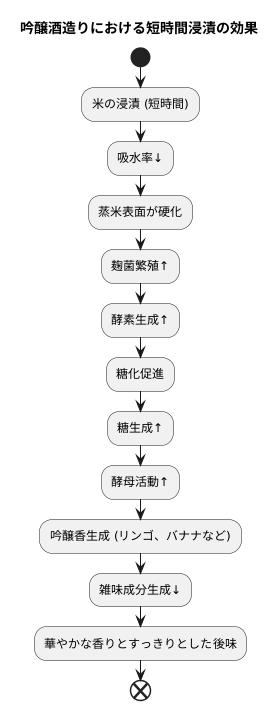

吟醸酒は、日本酒の中でも特に華やかでフルーティーな香りで知られています。この香りは、お酒造りに欠かせない麹菌や酵母が、その働きの中で様々な香りの成分を生み出すことで生まれます。吟醸酒造りにおいては、「短時間浸漬」という技法が、この香りの生成に重要な役割を果たしています。

お酒造りの最初の段階である米の浸漬。吟醸造りでは、この浸漬時間を短くすることで、白米の吸水率を低く抑えます。吸水率が低いと、蒸米の表面が硬くなり、麹菌が繁殖しやすい環境が生まれます。麹菌は蒸米の表面に根を張り、繁殖しながら酵素を生成します。この酵素が、白米のでんぷんを糖に変える糖化という工程で重要な役割を果たします。短時間浸漬により麹菌の繁殖が促進され、より多くの酵素が生成されることで、白米のでんぷんが効率的に糖に変えられます。この糖が酵母の栄養源となり、酵母の活動が活発化します。そして、酵母の活動によって、吟醸香と呼ばれるフルーティーな香りが生まれます。代表的な吟醸香としては、リンゴやバナナのような果実を思わせる香りが挙げられます。

また、短時間浸漬は、雑味のもととなる成分の生成を抑える効果もあります。米の浸漬時間を長くすると、米の中に不要な成分が溶け出し、雑味の原因となります。短時間浸漬は、これらの成分の溶出を抑え、より洗練された上品な味わいの吟醸酒を生み出します。吟醸酒の特徴である、華やかな香りとすっきりとした後味は、この短時間浸漬という繊細な技法によって支えられているのです。まさに、杜氏の経験と技術が凝縮された技法と言えるでしょう。丁寧に造られた吟醸酒は、まさに日本の宝と言えるでしょう。

時間管理の難しさ

酒造りは、米、水、麹、酵母といった自然の恵みと人の技が織りなす繊細な芸術です。中でも、蒸し工程の前に欠かせない白米の浸漬、すなわち水に漬ける作業は、酒の味わいを左右する非常に重要な工程です。近年注目されている短時間浸漬は、その名の通り、白米を短時間だけ水に漬ける方法ですが、この浸漬時間の管理が非常に難しいのです。

短時間浸漬の難しさは、最適な浸漬時間が非常に狭い範囲に限定されていることにあります。浸漬時間が短すぎると、白米の中心部まで水が十分に染み込みません。すると、蒸した米が硬くなりすぎて、麹菌がうまく繁殖できなくなってしまいます。麹は、米のデンプンを糖に変える役割を担っていますから、麹の繁殖が不十分だと、のちの工程で酵母が糖をアルコールに変える発酵作業に影響が出て、美味しいお酒ができなくなってしまいます。

反対に、浸漬時間が長すぎると、白米は水を吸い込みすぎてしまいます。こうなると、日本酒特有の華やかな香りである吟醸香が弱くなってしまい、雑味のある、好ましくない味わいになってしまいます。目指すのは、米粒の外側は柔らかく、中心部は少し硬さを残した状態です。こうすることで、麹菌が繁殖しやすく、かつ雑味のない、すっきりとした味わいの酒となります。

理想的な浸漬時間は、気温や湿度、米の種類、精米歩合など、様々な条件によって変化します。例えば、気温が高い日には、低い日に比べて白米は早く水を吸います。また、同じ米でも新米と古米では吸水速度が異なります。さらに、精米歩合が高い、つまり米を多く削った場合は、吸水速度が速くなります。このように、様々な要因が複雑に絡み合うため、最適な浸漬時間を見極めるには、杜氏の経験と勘が頼りになります。長年培ってきた経験に基づき、その日の気温や湿度、使用する米の状態などを総合的に判断し、最適な浸漬時間を決定するのです。まさに、杜氏の繊細な時間管理の技が、理想的な短時間浸漬を実現し、美味しい酒を生み出すと言えるでしょう。

| 浸漬時間 | 状態 | 麹の繁殖 | 酒の味わい |

|---|---|---|---|

| 短い | 米の中心部まで水が染み込まない、蒸米が硬い | 繁殖しにくい | 発酵に影響、美味しくない |

| 最適 | 米粒の外側は柔らかく、中心部は少し硬い | 繁殖しやすい | 雑味のない、すっきりとした味わい |

| 長い | 水を吸い込みすぎる | 繁殖しすぎる | 吟醸香が弱く、雑味のある、好ましくない味わい |

最適な浸漬時間は、気温、湿度、米の種類、精米歩合など様々な条件によって変化する。

他の浸漬方法との違い

日本酒の仕込みにおいて、米を水に浸す工程は「浸漬」と呼ばれ、出来上がるお酒の味わいを大きく左右する重要な作業です。浸漬には様々な方法があり、目指すお酒の種類や味わいに応じて、職人が技術と経験を駆使して最適な方法を選びます。

この記事では、短時間浸漬を他の浸漬方法と比較しながら見ていきましょう。まず、短時間浸漬は、その名の通り米を水に浸す時間が短い浸漬方法です。一般的に吟醸酒などの香りの高いお酒造りに用いられます。浸漬時間が短いため、米の芯まで水分が浸透しすぎず、雑味のもととなる成分が溶け出すのを抑えることができます。こうして、華やかな香りとすっきりとした味わいのお酒が生まれるのです。

一方、長時間浸漬は普通酒など、しっかりとしたコクと旨味を求めるお酒造りに適しています。米を長時間水に浸けることで、米の芯まで十分に水分が浸透し、多くの成分が溶け出します。結果として、濃厚な味わいのお酒となるのです。また、浸漬中の水の量を調整する断水浸漬という方法もあります。これは、一度米を水に浸した後、水を切って一定時間置くことで、米の吸水量を調整し、雑味の発生を抑える高度な技術です。

さらに、温水を用いる温水浸漬もあります。これは、冬の寒い時期に米の吸水を促すために用いられる方法です。水温を調整することで、浸漬時間を短縮し、雑菌の繁殖を抑える効果も期待できます。このように、日本酒造りには様々な浸漬方法があり、それぞれに特徴と目的があります。そして、これらの方法を巧みに使い分けることで、多種多様な日本酒の味わいが生み出されているのです。

| 浸漬方法 | 特徴 | 目的 | お酒の種類 |

|---|---|---|---|

| 短時間浸漬 | 米を水に浸す時間が短い | 雑味のもととなる成分の溶け出しを抑える、華やかな香りとすっきりとした味わいを出す | 吟醸酒など |

| 長時間浸漬 | 米を長時間水に浸ける | 米の芯まで十分に水分を浸透させる、濃厚な味わいのお酒にする | 普通酒など |

| 断水浸漬 | 一度米を水に浸した後、水を切って一定時間置く | 米の吸水量を調整し、雑味の発生を抑える | – |

| 温水浸漬 | 温水を用いる | 冬の寒い時期に米の吸水を促す、浸漬時間を短縮し、雑菌の繁殖を抑える | – |

未来への展望

近年、お酒造りの世界は目覚ましい発展を遂げています。特に、日本酒造りにおいては、科学技術の導入が大きな変化をもたらしています。昔ながらの技と経験に基づいた製法に加え、今では様々な情報を数値化し、分析する技術が取り入れられています。

例えば、酒米を水に浸す工程では、浸漬時間や水温の管理が酒質に大きな影響を与えます。これまで、蔵人たちは長年の経験と勘を頼りにこの工程を行ってきました。しかし、近年の技術革新により、浸漬時間を自動で調整する機械や、お米の水分量を刻一刻と測る技術が登場しました。これらの技術を用いることで、より緻密に浸漬工程を制御できるようになり、安定した品質の酒造りが可能となっています。特に、繊細な味わいが求められる吟醸酒造りにおいては、これらの技術の貢献は計り知れません。

また、新しい酵母の開発も進んでいます。酵母は、お酒の風味や香りを決定づける重要な要素です。近年、様々な種類の酵母が開発され、多様な味わいの日本酒が楽しめるようになりました。中には、果物のような華やかな香りを生み出す酵母や、すっきりとした後味を生み出す酵母など、個性豊かな酵母が生まれています。

このように、伝統を守りながらも新しい技術を積極的に取り入れることで、日本酒は更なる進化を続けています。これからも、科学技術と伝統の技が融合し、今までにない新しい日本酒が誕生していくことでしょう。日本酒の未来は、無限の可能性に満ち溢れています。

| カテゴリー | 従来の方法 | 新しい技術 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 酒米の浸漬 | 蔵人の経験と勘 | 浸漬時間自動調整機械、水分量測定技術 | 緻密な工程制御、安定した品質 |

| 酵母の開発 | 限られた種類の酵母 | 多様な酵母の開発 | 多様な風味、香りを実現 |

まとめ

吟醸酒造りにおいて、白米に水を吸わせる工程は、日本酒の味わいを大きく左右する非常に重要な作業です。この吸水工程を「浸漬(しんせき)」と言い、吟醸酒では特に「短時間浸漬」という技法が用いられます。

短時間浸漬とは、その名の通り、白米を水に浸す時間を短くする技法です。一般的に日本酒造りでは、数時間から十数時間かけて白米を水に浸けますが、吟醸酒造りでは、その時間を数時間、場合によっては1時間程度にまで短縮します。なぜ、このような短い時間で浸漬を行う必要があるのでしょうか。それは、吟醸酒特有の華やかな香りと、すっきりとした味わいを生み出すためです。

白米の表面には、タンパク質や脂肪などが多く含まれています。これらの成分は、日本酒の雑味や濁りの原因となります。吟醸酒造りでは、これらの成分をできるだけ除去し、米の中心部分にある純粋なでんぷん質だけを取り出すことを目指します。短時間浸漬を行うことで、白米の表面だけが水を吸い、中心部分は適度に乾燥した状態を保つことができます。これにより、不要な成分の溶出を抑えつつ、麹菌が米の中心部にまでしっかりと根を張り、良質な麹を作ることができるのです。

しかし、短時間浸漬は非常に繊細な技術を要します。浸漬時間が短すぎると、米の中心部まで水分が行き渡らず、麹菌の生育が不十分になります。逆に、浸漬時間が長すぎると、雑味のもととなる成分が溶け出してしまい、吟醸酒本来の繊細な味わいが損なわれます。理想的な吸水率を達成するには、季節や気温、米の品種など様々な要素を考慮し、最適な浸漬時間を秒単位で調整する必要があります。

長年の経験と勘に基づいた杜氏の判断力はもちろんのこと、近年では、コンピューター制御による浸漬装置など、様々な技術革新も進んでいます。こうした技術の進歩により、より安定した品質の吟醸酒が造られるようになっています。様々な吟醸酒を飲み比べることで、それぞれの蔵元の技術の高さを実感できるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 工程名 | 浸漬(しんせき) |

| 吟醸酒での技法 | 短時間浸漬 |

| 一般的な浸漬時間 | 数時間~十数時間 |

| 吟醸酒の浸漬時間 | 数時間、場合によっては1時間程度 |

| 短時間浸漬の目的 | 華やかな香りとすっきりとした味わい、雑味や濁りの原因となる成分の除去 |

| 短時間浸漬の効果 |

|

| 短時間浸漬の課題 | 繊細な技術が必要 |

| 浸漬時間調整の基準 | 季節、気温、米の品種など |

| 技術革新 | コンピューター制御による浸漬装置 |