お酒とアルコールの関係

お酒を知りたい

先生、アルコールの種類がたくさんあってよくわからないのですが、簡単に説明してもらえますか?

お酒のプロ

そうだね。アルコールは、分子の中に水酸基(OH)というものがくっついている有機化合物のことだよ。この水酸基の数がアルコールの種類を分ける重要なポイントなんだ。

お酒を知りたい

水酸基の数ですか?

お酒のプロ

そう。水酸基が1つのものを1価アルコール、2つのものを2価アルコール、3つのものを3価アルコールと言うんだ。清酒には、エチルアルコールのような1価アルコールや、グリセリンという3価アルコールなど、色々な種類のアルコールが含まれているんだよ。

アルコールとは。

お酒に関係する言葉である「アルコール」について説明します。アルコールとは、分子の中に水酸基(OH)という部分を持つ有機化合物のことを指します。水酸基を分子の中に1つだけ持つものを一価アルコール、2つ持つものを二価アルコール、3つ持つものを三価アルコールと言います。お酒の中には、エチルアルコール、プロピルアルコール、イソブチルアルコール、イソアミルアルコール、フェネチルアルコールといった一価アルコールや、グリセリンと呼ばれる三価アルコールが含まれています。

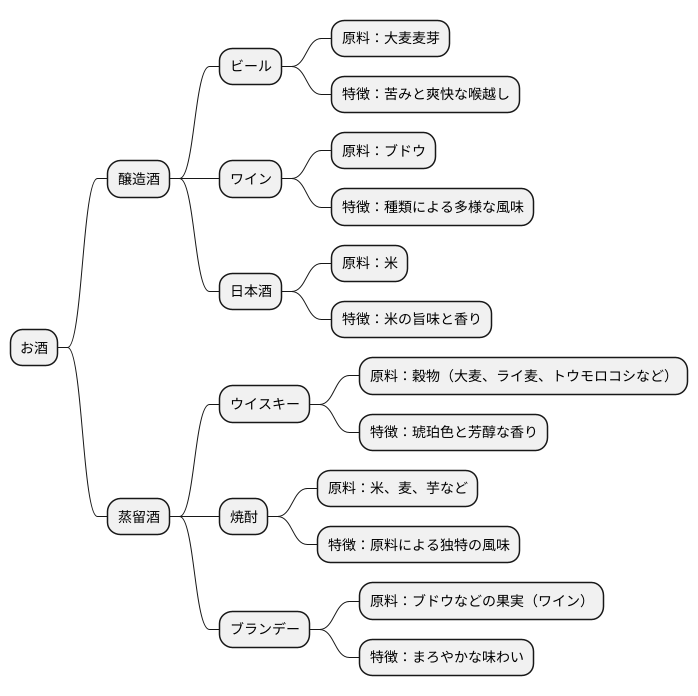

お酒の種類

お酒は原料や製法によって様々な種類に分けられます。大きく分けると醸造酒と蒸留酒の二つに分類できます。醸造酒は、原料に含まれる糖分を酵母によってアルコール発酵させて作られます。蒸留酒は、醸造酒をさらに蒸留することでアルコール度数を高めたお酒です。

まず、醸造酒の代表的なものとしては、ビール、ワイン、日本酒などが挙げられます。ビールは大麦麦芽を主な原料とし、ホップを加えて風味付けを行います。独特の苦みと爽快な喉越しが特徴です。ワインはブドウを原料として作られます。ブドウの種類や産地、製法によって様々な風味のワインが生まれます。赤ワイン、白ワイン、ロゼワインなど、色や味わいの違いを楽しむことができます。日本酒は米を原料とし、麹と酵母を用いて発酵させて作られます。米の旨味と香りが凝縮された、日本独自の醸造酒です。

次に蒸留酒の代表的なものとしては、ウイスキー、焼酎、ブランデーなどがあります。ウイスキーは大麦、ライ麦、トウモロコシなどの穀物を原料として作られます。樽で熟成させることで、琥珀色と芳醇な香りが生まれます。スコッチ、バーボン、アイリッシュなど、産地によって様々な種類があります。焼酎は米、麦、芋などを原料として作られます。原料によってそれぞれ独特の風味があり、ロック、水割り、お湯割りなど様々な飲み方で楽しめます。ブランデーはブドウなどの果実を原料としたワインを蒸留して作られます。長期熟成によって生まれるまろやかな味わいが特徴です。

このようにお酒は種類によって原料や製法が異なり、それぞれに個性的な風味や特徴を持っています。世界中にはまだまだ数えきれないほど様々なお酒が存在し、それぞれの地域で独特の文化や歴史を育んできました。お酒の奥深い世界を探求してみるのも楽しいでしょう。

アルコールとは

お酒に含まれるアルコールは、正式にはエチルアルコールと呼ばれ、化学式ではC₂H₅OHと表されます。これは、炭素、水素、酸素から成る有機化合物の一種です。私たちが普段口にするお酒には、このエチルアルコールが含まれており、お酒独特の風味や性質、そして私たちの体に及ぼす影響に深く関わっています。

エチルアルコールは、酵母という微生物が糖を分解する過程で生まれます。この過程を発酵といい、お酒造りの基本となるものです。原料となる穀物や果物などに含まれる糖を酵母が分解し、その結果としてエチルアルコールと二酸化炭素が発生します。お酒の種類によって、使用する原料や製造方法は様々です。例えば、米から作る日本酒、麦から作るビール、果物から作るワインなど、それぞれ異なる原料を用います。また、蒸留酒のように、発酵後に蒸留という工程を加えることで、アルコール度数を高めたお酒もあります。このように、原料や製法の違いによって、お酒に含まれるアルコールの量や他の成分とのバランスが変わり、それぞれに個性的な風味や特徴が生まれます。

適量のエチルアルコールを摂取すると、一時的に気分が安らいだり、高揚したりすることがあります。しかし、過剰に摂取すると、健康を害する恐れがあります。飲み過ぎは、肝臓への負担を増やし、様々な病気を引き起こす可能性があります。また、判断力や運動能力も低下するため、事故につながる危険性も高まります。楽しくお酒を味わうためには、自分の体質や体調に合わせて適量を守り、節度ある飲み方を心がけることが大切です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| アルコールの正式名称 | エチルアルコール (C₂H₅OH) |

| アルコールの生成 | 酵母による糖の発酵 (原料: 穀物、果物など) |

| お酒の種類 | 日本酒(米), ビール(麦), ワイン(果物), 蒸留酒など |

| 適量摂取の効果 | 気分の安らぎ、高揚感 |

| 過剰摂取の危険性 | 健康被害(肝臓への負担、病気), 判断力・運動能力低下, 事故のリスク増加 |

お酒の成分

お酒は、多様な成分が複雑に絡み合い、独特の風味や特徴を生み出しています。主成分であるエチルアルコール以外にも、様々な成分がそれぞれの役割を担い、お酒の個性を形作っています。

まず、水はアルコールを溶かす溶媒です。水は単なる溶媒ではなく、お酒の口当たりや風味にも大きな影響を与えます。例えば、硬水で仕込んだお酒はまろやかな味わいになり、軟水で仕込んだお酒はすっきりとした味わいになる傾向があります。

糖分は、甘味やコク、風味の深みを与える重要な成分です。お酒の甘さは、糖分の種類や量によって異なります。また、糖分はアルコール発酵の基質でもあり、お酒造りには欠かせない成分です。ブドウ糖や果糖など、様々な種類の糖分がお酒に含まれています。

有機酸は、酸味や風味のバランスを整え、お酒に爽快感を与えます。また、有機酸には、お酒の保存性を高める効果もあります。クエン酸やリンゴ酸など、様々な有機酸がお酒に含まれており、それぞれ異なる酸味や風味を持っています。

アミノ酸は、お酒のうま味やコクに寄与する成分です。アミノ酸は、タンパク質を構成する成分であり、お酒に含まれるアミノ酸の種類や量は、お酒の味わいに大きく影響します。グルタミン酸やアスパラギン酸など、うま味成分として知られるアミノ酸も含まれています。

エステル類は、果実のような香りを与え、お酒の風味を豊かにします。エステル類は、アルコールと有機酸が反応して生成される成分で、種類によって様々な果実香を持っています。リンゴのような香りやバナナのような香りなど、エステル類は、お酒に華やかな香りを添えます。

これらの成分のバランスや含有量は、お酒の種類や製法によって大きく異なります。原料や発酵方法、熟成方法など、様々な要因が複雑に絡み合い、それぞれのお酒独特の風味や特徴が生まれます。この多様性こそがお酒の魅力であり、お酒の世界をより深く、面白くしているのです。

| 成分 | 役割 | 具体例 |

|---|---|---|

| 水 | アルコールの溶媒、口当たりや風味に影響 | 硬水→まろやか、軟水→すっきり |

| 糖分 | 甘味、コク、風味の深み、アルコール発酵の基質 | ブドウ糖、果糖 |

| 有機酸 | 酸味、風味のバランス、爽快感、保存性向上 | クエン酸、リンゴ酸 |

| アミノ酸 | うま味、コク | グルタミン酸、アスパラギン酸 |

| エステル類 | 果実のような香り | リンゴのような香り、バナナのような香り |

アルコールの種類

お酒に含まれるアルコールには様々な種類があり、風味や香りに影響を与えています。大きく分けると、水酸基(OH基)の数によって分類されます。水酸基を一つだけ持つものを一価アルコール、二つ持つものを二価アルコール、三つ持つものを三価アルコールと呼びます。

私たちがお酒と聞いて思い浮かべるアルコールは、エチルアルコールと呼ばれる一価アルコールです。お酒に含まれるアルコールの大部分は、このエチルアルコールです。しかし、お酒にはエチルアルコール以外にも、様々な種類のアルコールが微量に含まれており、これらがお酒の個性に繋がっています。

例えば、プロピルアルコール。これはエチルアルコールとよく似た性質を持つ一価アルコールで、一部のお酒に含まれています。お酒に含まれる量はごくわずかですが、独特の風味を生み出しています。また、イソブチルアルコールも一価アルコールの一種で、こちらも微量ながらお酒に含まれ、風味に複雑さを与えています。

さらに、イソアミルアルコールも一価アルコールで、お酒の香りに影響を与えています。これもごく微量ですが、お酒の種類によっては重要な役割を果たしています。そして、フェネチルアルコール。これも一価アルコールで、バラのような華やかな香りを持ち、一部のお酒に含まれています。

一価アルコール以外にも、三価アルコールであるグリセリンも、微量ながらお酒に含まれています。グリセリンは甘味と粘り気を持ち、お酒のまろやかさに貢献しています。

このように、お酒には様々な種類のアルコールが含まれており、それぞれが風味や香りに微妙な影響を与えています。これらのアルコールが、他の成分と複雑に相互作用することで、お酒特有の奥深い味わいが生まれるのです。

| アルコールの種類 | 水酸基の数 | 分類 | お酒への影響 |

|---|---|---|---|

| エチルアルコール | 1 | 一価アルコール | お酒の主要なアルコール成分 |

| プロピルアルコール | 1 | 一価アルコール | 独特の風味 |

| イソブチルアルコール | 1 | 一価アルコール | 風味に複雑さを付与 |

| イソアミルアルコール | 1 | 一価アルコール | 香りに影響 |

| フェネチルアルコール | 1 | 一価アルコール | バラのような華やかな香り |

| グリセリン | 3 | 三価アルコール | 甘味と粘り気、まろやかさ |

お酒と健康

お酒は、適量であれば、心身に良い効果をもたらすことがあります。たとえば、緊張を和らげ、気持ちを落ち着かせる効果があります。また、食事をおいしく感じさせ、食欲を増進させる効果も期待できます。

しかし、適量を超えてお酒を飲むと、健康に様々な悪影響が現れることがあります。まず、お酒は肝臓で分解されますが、過剰な飲酒は肝臓に大きな負担をかけます。その結果、肝臓の働きが低下し、肝機能障害や脂肪肝といった病気を引き起こす可能性があります。

また、過度の飲酒は、血管にも悪影響を及ぼします。血圧を上昇させ、高血圧の原因となることがあります。高血圧は、放置すると動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる病気を引き起こす危険性があります。

さらに、お酒への依存も深刻な問題です。お酒を飲む量や回数を自分でコントロールできなくなり、飲酒をやめられなくなる状態をアルコール依存症といいます。アルコール依存症は、健康を損なうだけでなく、家族や友人との関係が悪化したり、仕事に支障が出たりするなど、生活の様々な面に悪影響を及ぼします。

お酒と上手につき合うためには、まず自分の体質や健康状態を理解することが大切です。そして、自分の適量を知り、それを超えないように心がけましょう。お酒を飲む際は、水やお茶と一緒に飲むことで、アルコールの吸収を遅くし、悪酔いを防ぐことができます。また、空腹時に飲むとアルコールの吸収が早まるため、何かを食べてから飲むようにしましょう。

飲酒運転は、自分だけでなく、周りの人の命も危険にさらす、絶対にあってはならない行為です。お酒を飲んだ後は、運転を控え、公共交通機関や代行運転を利用しましょう。お酒を楽しむ際には、周りの人への配慮も忘れず、責任ある行動を心がけることが大切です。

| 効果 | 悪影響 | 上手な付き合い方 |

|---|---|---|

|

|

|