白糠四段仕込み:日本酒の奥深さを探る

お酒を知りたい

先生、『白糠四段』って聞いたことあるんですけど、どういう意味ですか?

お酒のプロ

いい質問だね。『白糠』とは、お米を磨くときに出る白い粉のことだよ。お米の糖分を含んだ部分だね。それを蒸して、お酒を仕込むときのもろみに加えるのが『白糠四段』だよ。

お酒を知りたい

お米を磨くときに出る粉を使うんですか? 何のために加えるんですか?

お酒のプロ

そうだよ。糖分が多いから、お酒の甘みやコクを深めるため、そして香りも良くするために加えるんだ。四段仕込みっていうのは、その白糠を醪に加える工程を四回に分けて行う方法のことだよ。

白糠四段とは。

お酒造りの言葉で『白糠四段』というものがあります。これは、お酒に使うお米を精米する際に出る白いお砂糖を蒸して、お酒のもとになるモロミに入れる、四段階に分けて仕込む方法のことです。

はじめに

日本酒造りは、永い年月をかけて受け継がれてきた技の結晶と言えるでしょう。その中でも、白糠(しらぬか)四段仕込みは、他にはない独特な風味と奥行きを生み出す、由緒ある伝統技法です。この技法は、お米本来の美味しさを最大限に引き出し、幾重にも重なる複雑で深い味わいを醸し出すための、様々な工夫が凝らされています。

白糠四段仕込みとは、文字通り四段階に分けて仕込みを行う製法です。通常の三段仕込みに比べ、手間と時間はかかりますが、雑味のないすっきりとした味わいと、同時に豊かな香りが特徴です。その香りは、果実や花を思わせる華やかなものから、熟成を経たものに見られる落ち着いたものまで様々です。また、味わいの面でも、辛口ですっきりとしたものから、甘みとコクのあるものまで、幅広い酒質を生み出すことができます。これは、四段仕込みによって、麹菌や酵母がより活発に働くため、複雑な香味成分が生成されるためと考えられています。

白糠四段仕込みの歴史は古く、江戸時代後期に北海道白糠町で生まれたと伝えられています。当時の白糠町は寒冷な気候であり、通常の三段仕込みでは酒質が安定しないという問題がありました。そこで、地元の酒造家たちが試行錯誤の末に編み出したのが、四段仕込みという技法でした。四段仕込みは、低温でも安定した発酵を可能にし、高品質な日本酒を生み出すことができるため、白糠町の特産品として発展していきました。

現代においても白糠四段仕込みは、その伝統と技術が大切に受け継がれています。手間暇を惜しまず、丁寧に仕込まれた日本酒は、まさに職人技の賜物と言えるでしょう。白糠四段仕込みによって生まれる日本酒は、他にはない奥深さと複雑さを持ち、日本酒愛好家たちを魅了し続けています。一度口にすれば、その繊細な味わいと芳醇な香りに、きっと心を奪われることでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 技法名 | 白糠四段仕込み |

| 特徴 | ・四段階に分けて仕込む。 ・雑味のないすっきりとした味わい。 ・豊かな香り(果実、花、熟成香など)。 ・幅広い酒質(辛口〜甘口)。 |

| 利点 | 複雑な香味成分が生成され、深い味わいとなる。 |

| 歴史 | 江戸時代後期に北海道白糠町で誕生。寒冷な気候で酒質が安定しない問題を解決するために編み出された。 |

| 現代 | 伝統と技術が受け継がれ、日本酒愛好家を魅了し続けている。 |

白糠とは

白糠とは、日本酒造りの過程で生まれる、お米の外側を削った際に生じる白い粉のことです。お米を磨く、つまり精米する工程で、表面を削り落とすことで、中心部分の白い心白を取り出します。この時、削り落とされた表層部こそが白糠です。日本酒造りでは、精米歩合という数値で、お米の削り具合を表します。例えば、精米歩合60%とは、元の玄米の60%の重さまで削ったという意味です。削れば削るほど、雑味のもととなるタンパク質や脂肪が取り除かれ、より雑味のないすっきりとしたお酒となります。しかし同時に、削り落とされた白糠には、お米本来の旨味や栄養が豊富に含まれているのです。

通常、白糠は精米工程で生じる副産物として扱われ、家畜の飼料や肥料などに利用されることが多いです。しかし、白糠には、お米の旨味成分であるアミノ酸や糖分、そして様々なミネラルなどが豊富に含まれているため、これを有効活用する方法が研究されてきました。その一つが、白糠四段仕込みという醸造方法です。これは、通常の日本酒造りにおける三段仕込みに、白糠を加えて仕込む工程をもう一段加えたものです。白糠を蒸してから醪(もろみ)に投入することで、独特の風味とコク、そしてまろやかな口当たりが生まれると言われています。

特に、精米歩合の高い吟醸酒造りにおいては、より多くの白糠が発生します。吟醸酒は、雑味のない華やかな香りと繊細な味わいが特徴ですが、白糠四段仕込みを用いることで、精米によって失われがちな旨味成分を補い、より複雑で奥行きのある味わいを生み出すことができます。こうして、白糠は、単なる廃棄物ではなく、日本酒に新たな可能性をもたらす貴重な資源として、その価値が見直されているのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 白糠とは | 精米時に発生する米の外側を削った粉 |

| 精米歩合 | 元の玄米の重さに対する残りの割合(例:60%は元の玄米の60%の重さまで削った) |

| 精米の効果 | タンパク質や脂肪など雑味のもとを除去し、すっきりとした酒になる |

| 白糠の成分 | アミノ酸、糖分、ミネラルなど米本来の旨味や栄養 |

| 白糠の従来利用 | 家畜の飼料、肥料 |

| 白糠四段仕込み | 通常の三段仕込みに白糠を加えて仕込む醸造方法 |

| 白糠四段仕込みの効果 | 独特の風味とコク、まろやかな口当たり |

| 吟醸酒造りにおける白糠 | 精米歩合が高いため、多くの白糠が発生 |

| 白糠四段仕込みと吟醸酒 | 精米で失われた旨味を補い、複雑で奥行きのある味わいになる |

| 白糠の価値 | 廃棄物から日本酒に新たな可能性をもたらす資源へ |

四段仕込みの工程

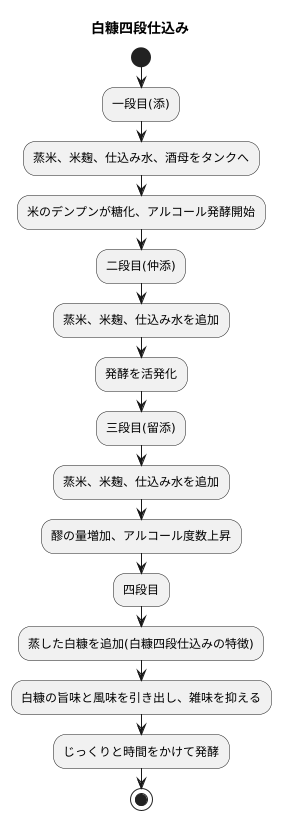

白糠四段仕込みは、一般的な三段仕込みとは異なり、四段階に分けて仕込みを行う独特の製法です。この製法は、手間と時間を要しますが、白糠の風味を最大限に活かしつつ、雑味を抑え、奥深い味わいの酒を生み出すための重要な工程です。

まず一段目では、蒸した米、米麹、仕込み水をタンクに入れ、酒母(しゅぼ)と呼ばれる酵母を加えます。この工程を「添(そえ)」と言い、酒造りの基礎となる醪(もろみ)を造る最初の段階です。米のデンプンが糖化され、酵母によってアルコール発酵が始まります。

二段目以降は、この醪にさらに材料を追加していきます。二段目では、再び蒸米、米麹、仕込み水を投入します。この工程を「仲添(なかぞえ)」と言い、発酵をさらに活発化させる役割を担います。三段目も同様に蒸米、米麹、仕込み水を追加し、「留添(とめぞえ)」と呼ばれます。この段階で、醪の量が増え、アルコール度数も徐々に上がっていきます。

そして四段目、この白糠四段仕込みの最大の特徴である蒸した白糠を醪に投入します。白糠は、米を精米する際に生まれる副産物で、米の胚芽や外皮の部分を含んでいます。白糠には独特の風味や栄養素が豊富に含まれていますが、同時に雑味のもととなる成分も含まれています。そのため、白糠の投入時期が非常に重要となります。これまでの三段仕込みで醪がしっかりと発酵し、安定した状態になった四段目に白糠を投入することで、白糠由来の雑味を抑えつつ、その旨味と独特の風味を引き出すことができるのです。この四段仕込みによって、じっくりと時間をかけて発酵が進み、複雑で奥行きのある、他にはない日本酒が生まれます。

白糠四段仕込みの利点

白糠(しらぬか)四段仕込みは、日本酒造りにおいて独特の風味と深い味わいを生み出す、特別な技法です。白糠とは、米を精米する際に発生する胚芽や外皮の部分で、通常は取り除かれてしまいます。しかし、この白糠には、日本酒の味わいを豊かにする様々な成分が含まれています。アミノ酸は旨味のもととなり、糖分はまろやかさを与えます。これらが発酵の過程で複雑に変化することで、奥行きのある味わいが生まれます。

白糠四段仕込みとは、この白糠を四段階に分けて仕込む製法です。一度にすべての白糠を加えるのではなく、少しずつ加えていくことで、酵母がゆっくりと時間をかけて発酵していきます。このゆっくりとした発酵が、雑味を抑え、まろやかな口当たりの日本酒を生み出す秘訣です。まるで熟練の職人が丹精込めて作った絹のように滑らかな舌触りは、日本酒愛好家を魅了してやみません。

さらに、白糠四段仕込みには、環境への配慮という大きな利点もあります。通常は廃棄されてしまう白糠を有効活用することで、資源の無駄を省き、環境負荷を低減することに繋がります。近年、世界中で持続可能な社会の実現が求められる中、このような環境に配慮した酒造りは大きな注目を集めています。美味しい日本酒を楽しみながら、同時に環境問題にも貢献できる、まさに一石二鳥の技法と言えるでしょう。伝統を守りつつ革新を続ける日本の酒造りの技術は、未来への希望を照らし出しています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 白糠 | 米を精米する際に発生する胚芽や外皮の部分。アミノ酸(旨味)、糖分(まろやかさ)を含む。 |

| 白糠四段仕込み | 白糠を四段階に分けて仕込む製法。ゆっくりとした発酵により、雑味を抑え、まろやかな口当たりを実現。 |

| メリット |

|

味わいの特徴

白糠の四段仕込みという特別な製法で造られたお酒は、他にはない奥深い味わいが魅力です。多くの場合、口に含むと、まろやかでコクのある豊かな味わいが広がります。それは、まるで絹のように滑らかで、それでいて重厚感のある舌触りです。

この独特の風味は、白糠の土地で育まれた米や水などの素材に由来する成分が、お酒に特別な深みを与えているためです。他の土地の素材や、異なる製法では、この複雑な味わいを再現することは難しいでしょう。白糠の風土と伝統的な技が、この唯一無二の風味を生み出しているのです。

四段仕込みとは、仕込みを四回に分けて行う製法です。この製法の特徴は、じっくりと時間をかけて発酵させることにあります。一般的な製法よりも時間と手間がかかりますが、そのおかげで雑味が抑えられ、まろやかな口当たりに仕上がります。まるで熟成された果実のように、角が取れて円熟した味わいです。

この四段仕込みは、香り高いお酒を造る吟醸造りでよく用いられます。吟醸造りで造られたお酒は、華やかで繊細な香りが特徴です。白糠の四段仕込みで造られたお酒も、この華やかな香りを持ちながら、同時に白糠由来のコクも兼ね備えています。この香りとコクの絶妙なバランスこそが、他の日本酒とは一線を画す、複雑で奥深い味わいを生み出していると言えるでしょう。

もちろん、同じ白糠の四段仕込みで造られたお酒でも、銘柄や蔵元の技術によって味わいの違いを楽しむことができます。それぞれの蔵元が独自の工夫を凝らし、それぞれの個性を表現しているのです。ぜひ、様々な銘柄を飲み比べて、白糠四段仕込みの魅力を存分にご堪能ください。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 製法 | 白糠の四段仕込み |

| 味わい | まろやか、コク、豊か、滑らか、重厚感、奥深い、複雑、円熟 |

| 香り | 華やか、繊細 |

| 製法詳細 | 仕込みを四回に分けて行う。じっくり時間をかけて発酵。吟醸造りでよく用いられる。 |

| 由来 | 白糠の土地、米、水などの素材、伝統的な技 |

| その他 | 銘柄や蔵元によって味わいの違いを楽しめる |

まとめ

白糠四段仕込みは、日本酒本来の深い味わいを追求する、伝統的な醸造技術です。仕込みの回数を四回に分け、米麹と蒸米、そして水を三回に分けて加える通常の三段仕込みとは異なり、白糠を四回目の仕込みに加える独特の手法を用います。この白糠とは、米を精米する際に出る、胚芽や外皮の部分です。通常は精米の際に取り除かれてしまいますが、白糠には米の旨味や栄養が豊富に含まれています。

白糠を四段目に加えることで、発酵の過程で酵母が白糠の成分を分解し、独特の風味とコクが生まれます。具体的には、白糠に含まれるアミノ酸や脂肪酸、ビタミン、ミネラルなどが、日本酒に複雑な香りと深い味わいを付与します。また、白糠由来の成分は、日本酒にまろやかさと共に、わずかながらとろみも与えます。これは、通常の三段仕込みでは得られない、白糠四段仕込みならではの特長と言えるでしょう。

さらに、白糠四段仕込みは、環境への配慮という点でも注目に値します。通常捨てられてしまう白糠を有効活用することで、資源の無駄を省き、環境負荷を低減することに繋がります。酒蔵にとっては、廃棄物処理のコスト削減にもなります。このように、白糠四段仕込みは、伝統を守りつつ、環境にも配慮した、持続可能な酒造りを目指す上で、非常に重要な役割を担っていると言えるでしょう。

白糠四段仕込みによって生まれた日本酒は、まさに米の恵みを余すことなく味わえる逸品です。その奥深い味わいは、日本酒愛好家はもちろん、日本酒初心者の方にも新たな発見をもたらしてくれるでしょう。ぜひ一度、白糠四段仕込みの日本酒を手に取り、その魅力を体感してみてください。きっと、日本酒の世界がさらに広がるはずです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 製法 | 米麹、蒸米、水を三回に分けて加える通常の三段仕込みとは異なり、四回目の仕込みに白糠を加える。 |

| 白糠とは | 米を精米する際に出る、胚芽や外皮の部分。米の旨味や栄養が豊富。 |

| 白糠の効果 |

|

| 環境への配慮 |

|

| その他 | 米の恵みを余すことなく味わえる、日本酒愛好家にも初心者にもおすすめ。 |