お酒と水質:BODの重要性

お酒を知りたい

先生、『BOD』って、お酒の種類ですか?なんか、ワインのラベルで見たような気がして…

お酒のプロ

なるほど、確かに『BOD』という文字列はワインのラベルにも出てきますね。でも、それはワインの種類ではなく、お酒を作る過程で発生する排水の水質汚濁の指標を指しています。お酒を作る過程で、例えば、もろみや洗浄水などの有機物が多く含まれる排水が発生します。この排水が川や海に流れ込むと、微生物が有機物を分解するために水中の酸素をたくさん使ってしまいます。

お酒を知りたい

ああ、そうなんですね。それで、BODが高いとどうなるんですか?

お酒のプロ

BODが高い、つまり、微生物が有機物を分解するのに多くの酸素を必要とするということは、水中の酸素が不足しやすくなるということです。酸素が不足すると、魚や水生生物が生きていけなくなってしまいます。なので、BODは水がどれだけ汚れているかを示す大切な指標なのです。お酒の製造においても、BODを下げるための排水処理は重要な課題となっています。

BODとは。

水の中の汚れ具合を示す言葉の一つに、『生物化学的酸素要求量』というものがあり、略して『BOD』と呼びます。これは、水の中に含まれる有機物が、小さな生き物によって分解されて水と炭酸ガスに変わるまでに、どれだけ酸素が必要かを表すものです。

水の清らかさと酒造り

おいしいお酒を造るには、良い米、良い麹はもちろんのこと、仕込み水も大切です。お酒の約8割は水でできていますから、水の良し悪しがお酒の味わいを大きく左右するといっても言い過ぎではありません。

お酒造りに適した水とはどのようなものでしょうか。まず、硬度の低い軟水であることが重要です。硬度の高い水、いわゆる硬水を使うと、お酒に渋みが出てまろやかさが失われてしまいます。反対に軟水は、麹菌の生育を助け、米の旨味を優しく引き出してくれます。

次に、雑味や臭みの原因となる鉄分やマンガンなどの物質が少ないことも重要です。これらの物質は、お酒に変な味や香りを付け、せっかくの風味を損ねてしまいます。お酒造りに適した水は、無色透明で、くせがなく、清らかなことが求められます。

古くから、酒蔵は清冽な水が湧き出る場所に建てられてきました。これは偶然ではありません。名水と呼ばれる湧き水や井戸水は、酒造りに最適な条件を備えているからです。ミネラル分が程よく含まれ、雑味が少ないこれらの水は、お酒にまろやかさと奥行きを与えてくれます。

全国各地にある名水の地には、多くの酒蔵が立ち並んでいます。灘、伏見、新潟など、名だたる酒どころは、いずれも良質な水に恵まれた地域です。これは、水質と酒造りの密接な関係を如実に物語っています。良い水は、良いお酒を生み、その土地の風土を反映した独特の味わいを醸し出します。まさに、酒造りは水との共同作業と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 水の割合 | お酒の約8割は水 |

| 硬度 | 軟水が良い。硬水は渋み、軟水は麹菌の生育を助け、米の旨味を引き出す。 |

| 成分 | 鉄分やマンガンが少ないものが良い。 |

| 理想的な水 | 無色透明、無臭、清らか |

| 名水 | ミネラル分が程よく含まれ、雑味が少ない。お酒にまろやかさと奥行きを与える。 |

| 酒どころ | 灘、伏見、新潟など、名水のある地域。 |

生物化学的酸素要求量(BOD)とは

水がきれいであるか汚れているかを判断する一つの方法として、生物化学的酸素要求量(略してBOD)という尺度があります。これは、水の中に棲む小さな生き物が、水中の汚れのもととなる有機物を分解する際に、どれだけの酸素を消費するかを示す値です。 BODの値が高いほど、水中に多くの有機物が存在することを意味し、水質汚濁が進んでいると考えられます。

これらの有機物は、私たちの生活排水や工場から出る排水などに含まれています。例えば、台所から出る食べかすや、工場で出る様々な残りかすなどがこれにあたります。これらの有機物が水に流れ込むと、水中の微生物が分解を始めます。この分解作業には酸素が必要となるため、有機物が多いほど、多くの酸素が消費されます。そのため、BODは水質汚濁の程度を知るための重要な指標となっています。

一般的に、BOD値が低い水はきれいであると考えられ、高い水は汚れていると判断されます。川や湖などの自然環境においても、BOD値は水質管理の重要な指標となります。 BOD値が高いと、水中の酸素が不足し、魚や水生生物が生きていくのが難しくなるからです。

お酒造りにおいても、水質は非常に重要です。美味しいお酒を造るためには、BOD値の低い、きれいな水が不可欠です。酒造りに使われる水は、お酒の風味や香りに大きな影響を与えます。汚れた水を使ってしまうと、雑味や異臭が発生し、美味しいお酒になりません。そのため、酒蔵では水質管理に細心の注意を払い、BOD値の低い、きれいな水を使用することに力を入れています。良質な水は、美味しいお酒を造るための大切な要素なのです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| BOD(生物化学的酸素要求量) | 水中の有機物を微生物が分解する際に消費する酸素量。BODが高いほど水質汚濁が進んでいる。 |

| 有機物の発生源 | 生活排水(食べかすなど)、工場排水(残りかすなど) |

| BODと水質の関係 | BOD値が低い → 水がきれい BOD値が高い → 水が汚い |

| BODの影響 | BOD値が高いと水中の酸素不足になり、魚や水生生物の生存が困難になる。 |

| お酒造りへの影響 | 美味しいお酒造りにはBOD値の低いきれいな水が不可欠。水質は風味や香りに影響し、汚れた水は雑味や異臭の原因となる。 |

お酒造りにおけるBODの重要性

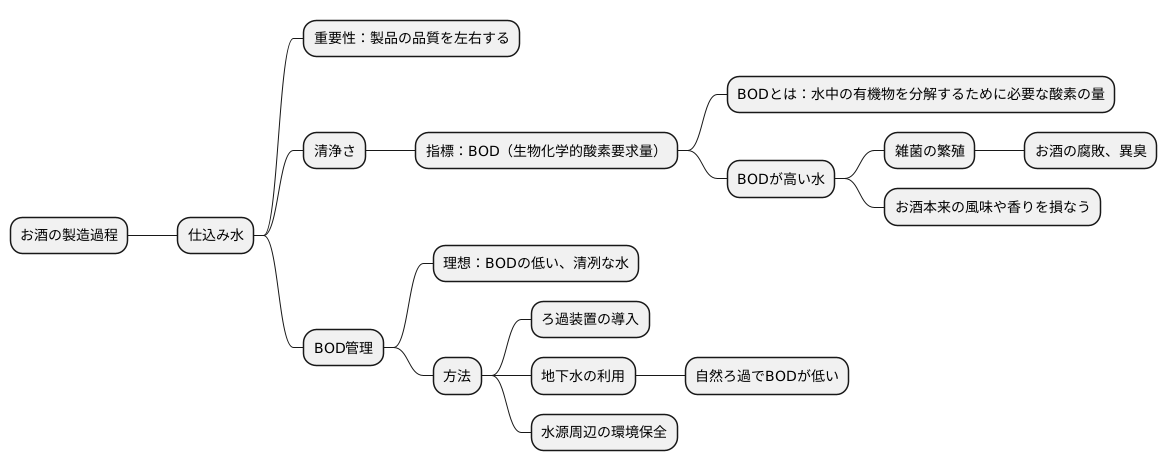

お酒は、米や麦などの穀物を原料に、麹や酵母の働きによって醸されます。その製造過程において、仕込み水は製品の品質を左右する非常に重要な要素です。仕込み水に求められるのは、雑菌の繁殖を抑え、酵母の活動を助ける清浄さです。この清浄さを示す指標の一つが生物化学的酸素要求量、つまりBODです。

BODとは、水中の有機物を分解するために必要な酸素の量を示しています。BODが高い水は、それだけ多くの有機物が含まれていることを意味し、雑菌にとって絶好の繁殖場所となります。雑菌が繁殖すると、お酒の腐敗や異臭の原因となり、品質に深刻な悪影響を及ぼします。また、水中の有機物は、お酒本来の風味や香りを損なう原因にもなります。繊細な味わいや香りが求められるお酒にとって、水の清浄さは決して妥協できない要素なのです。

そのため、酒蔵では仕込み水のBOD管理に細心の注意を払っています。理想的なのは、BODの低い、清冽な水を用いることです。酒蔵の中には、独自のろ過装置を導入して水の浄化に取り組むところもあります。また、地下深くから汲み上げた地下水を仕込み水に用いる酒蔵も少なくありません。地下水は、土壌や岩石による自然のろ過作用を受けているため、一般的にBODが低く、安定した水質を保っています。他にも、水源周辺の環境保全に力を入れるなど、良質な仕込み水を確保するための様々な工夫が凝らされています。

このように、お酒造りにおいてBODは品質管理の重要な指標であり、BODの低い仕込み水を用いることは、高品質なお酒を安定して造るために不可欠と言えるでしょう。それぞれの酒蔵が、仕込み水にこだわり、その管理に心を砕いているからこそ、私たちはその豊かな風味と香りを楽しむことができるのです。

環境保全とBOD

生き物の暮らしを守る上で、水は欠かせません。その水のきれいさを保つことは、私たち人間にとって、そして自然界の生き物たちにとっても、とても大切なことです。水の汚れ具合を測る方法の一つに、BODと呼ばれるものがあります。これは、「生物化学的酸素要求量」の略で、水の中の微生物が汚れを分解する時に、どれくらいの酸素を使うかを示す値です。

お酒造りにおいても、BODは重要な意味を持ちます。お酒を造る過程では、たくさんの水が使われます。そして、その水は、お酒の絞りかすやお米のとぎ汁など、様々な有機物を含んだ排水となって出ていきます。もし、BODの値が高い排水が、そのまま川や湖に流れ込んでしまうと、どうなるでしょうか。水の中の微生物が、汚れを分解するためにたくさんの酸素を使ってしまいます。すると、水の中に溶けている酸素が少なくなってしまい、魚や水草などの生き物が呼吸できなくなり、死んでしまうかもしれません。

そのため、工場や家庭から出る排水は、BODの値が基準値よりも低くなるように処理してから、川や湖に流すことが義務付けられています。お酒蔵も例外ではなく、環境への負担を減らすために、排水処理には特に力を入れています。具体的には、微生物の働きを利用して排水の中の有機物を分解する活性汚泥法や、微生物が住み着きやすい素材を使ったろ過装置などを導入している酒蔵もあります。また、お酒の製造工程を見直して、そもそも排水に含まれる有機物の量を減らす工夫をしている酒蔵もあります。

良いお酒を造り続けるためには、お酒造りで使われた水をきれいに処理して、自然に返すことが不可欠です。未来の子どもたちにも、きれいな水と豊かな自然を残していくために、お酒蔵は、環境保全への意識を高く持ち、BODをはじめとする水質の管理を徹底し、自然と共存できる持続可能な酒造りを目指しています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| BODとは | 生物化学的酸素要求量。水中の微生物が汚れを分解する際に必要な酸素量を示す。 |

| お酒造りにおけるBODの重要性 | お酒造りの排水には有機物が多く含まれ、BODが高いと水質汚染につながるため、適切な処理が必要。 |

| BODが高い排水の影響 | 水中の酸素が減少し、魚や水草などの生き物が死んでしまう可能性がある。 |

| 排水処理の方法 | 活性汚泥法、ろ過装置の導入、製造工程の見直しなど。 |

| お酒蔵の取り組み | 排水処理に力を入れている。水質管理を徹底し、自然と共存できる持続可能な酒造りを目指している。 |

未来を見据えた酒造り

お酒を造る蔵元では、未来を見据え、環境への負担を減らすための様々な工夫を行っています。人々の環境への意識が高まる中、蔵元もその流れと共に歩む必要があるからです。美味しいお酒をこれからもずっと造り続けるためには、美しい水や豊かな自然を守ることが欠かせません。

お酒造りには大量の水を使います。そこで、蔵元では使った水の量を減らすこと、排水処理の方法をより環境に良いものに変えることなどに取り組んでいます。使った水をきれいに処理して自然に返すことは、美しい水環境を守る上でとても大切なことです。

また、お酒を造る過程で出る酒粕も無駄にはしません。酒粕は栄養豊富なため、畑の肥料として再利用することで、ゴミを減らし、資源を有効活用できます。さらに、省エネルギーの機械を導入することで、燃料の使用量を抑え、地球温暖化の防止にも貢献しています。小さな工夫の積み重ねが、未来の世代へ豊かな自然を残すことに繋がります。

このような環境を守るための活動は、蔵元にとって決して簡単なことではありません。費用も時間もかかります。しかし、蔵元は美味しいお酒を造り続けるという強い信念を持ち、環境保全活動に積極的に取り組んでいます。そして、BOD(生物化学的酸素要求量)は、蔵元の環境への取り組みを測る重要な指標となります。BODの値が低いほど、排水による水質汚染が少ないことを示しています。

美しい自然を守りながら、人々に美味しいお酒を届ける。それが未来を見据えた酒造りのあるべき姿と言えるでしょう。美味しいお酒を飲みながら、その背景にある蔵元の努力や環境への配慮に思いを馳せるのも、また一興と言えるのではないでしょうか。

| 取り組み | 目的 | 効果 |

|---|---|---|

| 水の使用量削減、排水処理方法の改善 | 水環境の保全 | 美しい水を守る |

| 酒粕の肥料としての再利用 | ゴミ削減、資源の有効活用 | 循環型社会の構築 |

| 省エネルギー機械の導入 | 燃料使用量削減 | 地球温暖化防止 |