麹の出来高を左右する出麹歩合

お酒を知りたい

先生、『出麹歩合』ってよくわからないんですけど、簡単に説明してもらえますか?

お酒のプロ

いいよ。『出麹歩合』とは、蒸したお米に麹菌を繁殖させた後の麹の重さが、元の米の重さに対してどれだけ増えたかを割合で表したものだよ。麹菌が繁殖すると水分を吸うから、麹は元の米より重くなるんだ。

お酒を知りたい

なるほど。じゃあ、蒸したお米10kgから麹が15kgできたとしたら、出麹歩合は50%ってことですか?

お酒のプロ

その通り!計算式で言うと((15kg – 10kg)/ 10kg)× 100 = 50%となるね。よく理解できたね!

出麹歩合とは。

お酒造りで使われる「出麹歩合」という言葉について説明します。これは、麹造りの際に、蒸したお米がどれだけ水分を吸ったかを示す割合のことです。具体的な計算方法は、(麹の重さ(キログラム)から蒸米の重さ(キログラム)を引いたもの)を蒸米の重さ(キログラム)で割り、100をかけると出麹歩合(パーセント)が求められます。

出麹歩合とは

酒造りの肝となる麹の出来具合を示すのが、出麹歩合です。これは、蒸した米に麹菌を振りかけて、繁殖させた後の麹の重さを、元の米の重さで割って比率で表したものです。

麹菌は、蒸米の中で繁殖する過程で、米に含まれるでんぷんやたんぱく質を分解していきます。この時、麹菌は分解によって生まれた成分や水分を吸収し、その重さを増していきます。ですから、出麹歩合の高さは、麹菌がどれだけ元気に育ち、繁殖したかの目安となるのです。また、麹に含まれる水分の多さも反映されています。

この出麹歩合は、後の酒の味や質に大きく関わってきます。経験豊富な酒造りの職人は、長年の勘と技術を駆使して、麹の状態を見極め、ちょうど良い出麹歩合になるように細心の注意を払います。

出麹歩合が高すぎると、酒に雑味が出てしまうことがあります。これは、麹菌が繁殖しすぎたために、米の分解が進みすぎ、好ましくない成分が生成されることが原因です。逆に、出麹歩合が低すぎると、麹菌の働きが弱く、米の分解が不十分なため、酒本来のうまみが薄れてしまうことがあります。

このように、出麹歩合は高すぎても低すぎても良い酒にはなりません。酒造りの職人たちは、その年の米の状態や気温、湿度など様々な要素を考慮しながら、絶妙なバランスを保つように調整を繰り返しているのです。その繊細な技と経験が、美味しい酒を生み出すための重要な要素となっていると言えるでしょう。

| 出麹歩合 | 麹菌の状態 | 酒への影響 |

|---|---|---|

| 高い | 繁殖しすぎ | 雑味が出る |

| 低い | 働きが弱い | うまみが薄い |

| 適切 | バランスが良い | 美味しい酒 |

計算方法

お酒造りにおいて、麹の出来具合を数値で表す指標として「出麹歩合」があります。この値は、仕込みに用いたお米の量に対して、麹がどれだけ増えたのかを示す大切な数値です。麹歩合を計算するには、まず仕込みに使った白米の重さと、麹菌が育った後の麹全体の重さを正確に量る必要があります。これらの重さは、単位を揃えてキロ単位で記録しましょう。

具体的な計算方法は、まず麹全体の重さから仕込みに使った白米の重さを引きます。この差は、麹菌の成長や水分吸収によって増えた重さを示しています。次に、この増えた重さを、仕込みに使った白米の重さで割ります。これは、白米を基準としてどれだけ重さが増えたのかという割合を求めるためです。最後に、この割合に100を掛けて百分率(%)で表します。

例えば、仕込みに10キロの白米を使い、出来上がった麹の重さが13キロだったとします。まず、13キロから10キロを引いて3キロとします。次にこの3キロを10キロで割ると0.3になります。最後に、0.3に100を掛けて30%となります。つまり、この場合の出麹歩合は30%となります。

この出麹歩合は、麹菌の働き具合や麹に含まれる水分の量を反映しています。出麹歩合が高いほど、麹菌が活発に活動し、多くの水分を吸収していることを示します。つまり、良い麹ができている可能性が高いと言えるでしょう。ただし、出麹歩合はあくまでも一つの指標であり、お酒の種類や造り方によって適切な値は異なります。経験と知識に基づいて、この数値を判断することが大切です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 出麹歩合 | 仕込みに使った米の量に対して麹がどれだけ増えたかを%で表す指標。麹菌の活動の活発さや水分の量を反映し、麹の出来具合を判断する材料となる。 |

| 計算方法 | (麹全体の重さ – 白米の重さ) ÷ 白米の重さ × 100 |

| 計算例 | 白米10kg、麹13kgの場合: (13kg – 10kg) ÷ 10kg × 100 = 30% |

| 注意点 | 出麹歩合はあくまでも一つの指標であり、お酒の種類や造り方によって適切な値は異なる。 |

目標値

酒造りにおいて、蒸し米の重量に対してどれだけの量の麹を造るかの割合を示す数値を「出麹歩合」といいます。この値は、目指す日本酒のタイプや風味、そして蔵ごとの伝統や杜氏の経験など、様々な要因によって左右されます。一般的には、蒸し米100に対して麹が140から150、つまり出麹歩合140%から150%程度が標準的な範囲とされています。

例えば、華やかで繊細な香りと軽快な味わいを特徴とする吟醸酒の場合、低い出麹歩合が選択されることが多いです。低い出麹歩合にすることで、麹菌の繁殖が抑えられ、雑味のないすっきりとした味わいに仕上がります。吟醸香と呼ばれるフルーティーな香りがより際立ち、上品な酒質となるのです。一方、どっしりとした重厚な味わいや力強いコクを重視する日本酒では、高い出麹歩合が設定される傾向にあります。麹を多くすることで、米の旨味や甘味がより引き出され、複雑で奥深い味わいが生まれます。

しかし、出麹歩合は単なる数値目標ではなく、日本酒全体のバランスを考慮して決定されるべき重要な要素です。杜氏たちは、長年の経験と勘に基づき、麹の色つやや香り、指先の感触など、五感を駆使して麹の状態を見極めます。そして、その日の気温や湿度、米の質なども考慮に入れながら、日々微調整を繰り返すことで、理想的な出麹歩合を実現し、目指す味わいの日本酒を造り上げていくのです。麹は酒母造りや醪造りに大きな影響を与えるため、杜氏の技と経験が問われる重要な工程といえます。

| 出麹歩合 | 特徴 | 日本酒のタイプ |

|---|---|---|

| 低い (例: <150%) | 麹菌の繁殖が抑えられ、雑味のないすっきりとした味わい。吟醸香と呼ばれるフルーティーな香りが際立ち、上品な酒質。 | 吟醸酒など |

| 高い (例: >150%) | 米の旨味や甘味がより引き出され、複雑で奥深い味わい。どっしりとした重厚な味わいや力強いコク。 | 力強いコクのある日本酒など |

| 標準 (例: 140-150%) | 一般的な範囲 | 様々なタイプ |

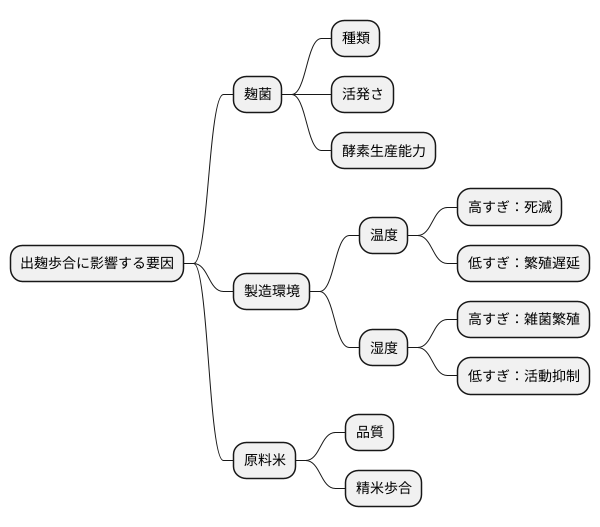

影響する要素

麹のでき具合、すなわち出麹歩合に影響を及ぼす要因は数多くあります。まず、麹を作る際に用いる麹菌の種類や活発さは、大きな影響を与えます。麹菌には様々な種類があり、それぞれ繁殖の力強さや、デンプンやタンパク質を分解する酵素を作り出す能力が異なっています。そのため、どの麹菌を選ぶかは、最終的な麹の出来に直結する重要な要素となります。

次に、麹を製造する環境、特に温度と湿度の管理も欠かせません。麹菌が活発に活動するためには、適切な温度と湿度が必要です。温度が高すぎると麹菌は死んでしまい、逆に低すぎると繁殖が遅くなり、十分な量の麹を得ることができません。最適な温度範囲を維持することが、質の高い麹を作る上で重要です。湿度も同様に、高すぎると他の雑菌が繁殖しやすくなり、麹の品質が低下する原因となります。逆に低すぎると麹菌の活動が抑えられ、うまく繁殖できません。麹菌にとって最適な湿度環境を保つことが、良好な麹の出来栄えにつながります。

さらに、麹の原料となる米の品質や精米の程度も、出麹歩合に影響を与えます。米に含まれるデンプンやタンパク質は麹菌の栄養源となるため、米の質によって麹菌の繁殖状況は大きく変わります。良質な米を用いることで、麹菌は活発に増殖し、より多くの酵素を生産します。精米歩合、つまり米をどれくらい削るかによっても、麹の出来は変化します。

このように、麹菌の種類や活性度、温度、湿度、原料の米の品質と精米歩合など、様々な要素が複雑に絡み合い、最終的な出麹歩合が決まります。これらの要素を適切に管理し、調整することで、目指す品質の麹を作ることができるのです。

管理の重要性

酒造りにおいて、麹は酒の命とも言われ、その出来栄えが最終的な酒の味わいを大きく左右します。麹造りの工程で特に重要なのが、蒸米の量に対する麹の出来高の割合、すなわち出麹歩合の管理です。この割合が適切でなければ、目指す酒質には到底到達できません。

出麹歩合が低すぎる、つまり麹の出来高が少ない場合は、酒のもととなる糖分が不足し、結果として味が薄く、香りも乏しい酒になってしまいます。まるで水で薄めたような、物足りなさを感じる仕上がりになってしまうでしょう。反対に、出麹歩合が高すぎる場合は、麹菌の働きが過剰になり、雑味や渋みが生じてしまいます。口に含んだ時にざらつきを感じたり、不快な苦味を感じたり、せっかくの酒の風味を損ねてしまうのです。

このような事態を避けるため、杜氏たちは麹の成長を細やかに管理します。麹室と呼ばれる専用の部屋で、温度や湿度を常に監視し、必要に応じて調整を行います。麹菌は生き物なので、その日の気温や湿度、米の状態によって生育状況が変わってきます。そのため、長年の経験に基づいた勘と技術で、最適な環境を維持しなければなりません。

さらに、杜氏たちは自身の五感を駆使して麹の状態を見極めます。視覚で色つやを確認し、嗅覚で香りを嗅ぎ、触覚で手触りを確かめます。麹の見た目や香り、手触りは、その状態を雄弁に物語っています。経験豊富な杜氏であれば、これらの情報を総合的に判断し、まさに匠の技と言える的確な調整を行うことができるのです。このように、出麹歩合の管理は、酒造りの成否を分ける重要な要素であり、杜氏の熟練の技と細心の注意によって支えられています。美味しい酒は、こうした努力の結晶と言えるでしょう。

| 出麹歩合 | 状態 | 酒質への影響 |

|---|---|---|

| 低すぎる | 麹の出来高が少ない | 糖分不足により、味が薄く、香りが乏しい酒になる |

| 高すぎる | 麹菌の働きが過剰 | 雑味や渋みが生じ、ざらつきや不快な苦味を感じる |

| 適切 | 麹の成長が良好 | 目指す酒質に到達 |

香味への影響

日本酒造りにおいて、出麹歩合は香味を左右する重要な要素です。麹とは、蒸した米に麹菌を繁殖させたもので、日本酒造りの出発点と言えるものです。麹は、米に含まれるでんぷんを糖に変える役割を担います。この糖を酵母が食べ、アルコールと炭酸ガスを生成する、いわゆるお酒造りの土台となるのです。

この麹のでんぷんを糖に変える過程で、様々な酵素が活躍し、複雑な化学反応が起こります。この反応こそが、日本酒独特の香りを生み出す源です。出麹歩合、すなわち仕込みに使う米の量に対する麹の割合が高いほど、酵素の活動は活発になります。すると、より複雑で多層的な芳醇な香りが生まれる傾向があります。華やかな吟醸香や、熟した果実を思わせる香りが代表的です。

しかし、出麹歩合を高すぎると、良い香りと同時に雑味や渋み、えぐみも出てしまう可能性があります。まるで、オーケストラで様々な楽器がそれぞれの音色を奏でるものの、調和が取れていない状態のようです。そのため、香りの豊かさと雑味の少なさのバランスを見極めることが重要になります。

反対に、出麹歩合が低い場合はどうでしょうか。香りは穏やかで優しくなりますが、深みや複雑さ、奥行きに欠けるきらいがあります。まるで、単一の楽器で演奏されるメロディーのように、シンプルながらも物足りなさを感じてしまうかもしれません。

このように、出麹歩合は日本酒の香味に大きく影響します。軽快で華やかな香り、あるいはどっしりとした重厚な香りなど、目指す酒質によって最適な出麹歩合は異なります。杜氏たちは、長年の経験と研ぎ澄まされた感覚、そして蔵に代々伝わる伝統の技で、麹の状態を細かく観察し、理想の香味を実現するために出麹歩合を調整しています。まさに、杜氏の腕の見せ所と言えるでしょう。

| 出麹歩合 | 香味の特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 高い | 華やか、複雑、多層的、芳醇、吟醸香、熟した果実香 | 豊かな香り、深い味わい | 雑味、渋み、えぐみが出る可能性 |

| 低い | 穏やか、優しい | 雑味が少ない、すっきりとした味わい | 深み、複雑さ、奥行きに欠ける |