酒の着色の謎に迫る:デフェリフェリクリシン

お酒を知りたい

先生、『デフェリフェリクリシン』って、お酒の色と何か関係があるんですか?よくわからないんですけど…

お酒のプロ

そうだね、関係があるよ。『デフェリフェリクリシン』自体は無色透明なんだ。でも、お酒の中に鉄分が少しでも入ると、この『デフェリフェリクリシン』と鉄が結びついて『フェリクリシン』という物質に変わるんだ。この『フェリクリシン』は赤褐色をしているんだよ。

お酒を知りたい

なるほど!だから、お酒に鉄が入ると色が変わるんですね。でも、そもそも『デフェリフェリクリシン』って、お酒の中に元々入っているんですか?

お酒のプロ

そうだよ。お酒を作る時に活躍する『黄麹菌』という微生物が『デフェリフェリクリシン』を作るんだ。だから、日本酒のようなお酒には、もともと少量含まれているんだよ。

デフェリフェリクリシンとは。

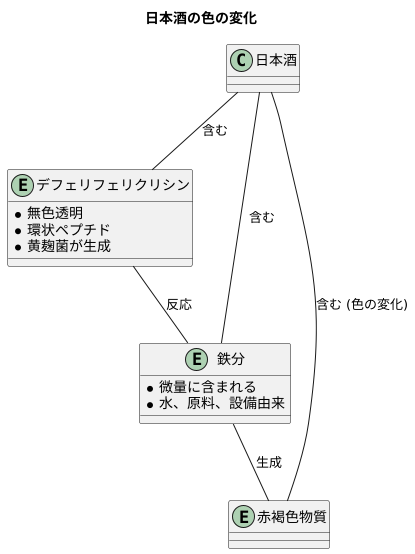

お酒に関する言葉「デフェリフェリクリシン」について説明します。これは、黄麹菌という麹が作り出す、環状の形をしたペプチドのことです。ペプチドとは、いくつものアミノ酸がつながってできたものです。このデフェリフェリクリシン自体は色はついていませんが、鉄分と結びつくと、赤褐色のフェリクリシンに変化します。日本酒に鉄分が混ざると色がついてしまうのは、このデフェリフェリクリシンが日本酒に含まれているためです。

お酒の色を変える不思議な物質

お酒、特に日本酒は、その透き通った美しさで知られています。しかし、保管方法や製造過程によっては、色が変化することがあります。まるで魔法のように色が変わるその背後には、デフェリフェリクリシンという名の物質が深く関わっています。

デフェリフェリクリシンとは、日本酒造りに欠かせない黄麹菌が作り出す、環状の形をしたペプチドです。ペプチドとは、いくつものアミノ酸が鎖のようにつながった化合物で、私たちの体を作るタンパク質の部品でもあります。このデフェリフェリクリシン自身は、無色透明で、一見しただけでは特別なところは何もないように見えます。

しかし、この物質が鉄分と出会うと、劇的な変化が起こります。鉄分と結びつくことで、無色透明だったデフェリフェリクリシンは、鮮やかな赤褐色に変化するのです。まるで魔法の薬のように、その色をがらりと変えてしまうのです。この色の変化こそが、日本酒が保管中に着色する主な原因なのです。

日本酒の中には微量の鉄分が含まれています。これは、製造過程で使われる水や原料、それから製造設備に由来するものです。デフェリフェリクリシンは、日本酒に含まれるこの微量の鉄分と反応し、赤褐色の物質を作り出します。日本酒の色が濃くなるにつれて、含まれる鉄分の量も多いと考えられます。

つまり、デフェリフェリクリシンは、鉄分と反応することで日本酒の色を変える、いわば色の魔術師のような物質と言えるでしょう。この物質の働きを理解することで、日本酒の色の変化を防ぎ、より品質の高いお酒を造ることが可能になります。また、色の変化を予測することで、熟成による変化を楽しむこともできるでしょう。

麹菌の働きと生成される物質

日本酒造りにおいて、麹菌はなくてはならない存在です。麹菌は、蒸米に繁殖し、米のデンプンを糖に変える酵素を生み出します。この糖が、酵母によってアルコールへと変化することで、日本酒となります。

麹菌は、蒸米の中で繁殖する際に、様々な酵素を生成します。代表的な酵素の一つであるアミラーゼは、デンプンを糖に変える働きがあります。糖化酵素とも呼ばれるこのアミラーゼは、日本酒造りの最初の段階で非常に重要な役割を担っています。アミラーゼがデンプンを分解することで、酵母が利用できる糖が生成され、アルコール発酵へと繋がっていくのです。

麹菌が生成する物質は、酵素だけではありません。日本酒の風味や香りに複雑な奥行きを与える様々な物質も、麹菌によって生み出されます。例えば、有機酸やアミノ酸、香気成分などが挙げられます。これらの物質は、それぞれが独特の風味や香りを持ち、それらが複雑に絡み合うことで、日本酒特有の奥深い味わいが生まれます。

デフェリフェリクリシンもまた、麹菌によって生成される物質の一つです。デフェリフェリクリシン自体は味や香りに直接影響を与えるわけではありませんが、鉄分と結合すると色が変化する性質を持っています。この性質を利用することで、日本酒の品質管理に役立てることができます。具体的には、着色の度合いによって鉄分の混入量を推測することができるため、製造過程における鉄分の混入を監視し、品質を保つために重要な指標となります。

このように、麹菌は日本酒造りにおいて多様な役割を担い、日本酒の風味や品質に大きな影響を与えています。麹菌が生成する様々な酵素や物質が、日本酒の奥深い味わいを作り出していると言えるでしょう。

鉄分との反応と色の変化

お酒造りにおいて、透明感のある美しい色合いは、品質の重要な指標の一つです。しかし、お酒の中に微量の鉄分が混入すると、その色合いは損なわれてしまうことがあります。これは、お酒の中に含まれる特定の物質と鉄分が反応し、色の変化を引き起こすためです。

この色の変化に関わる物質の一つに、デフェリフェリクリシンという物質があります。デフェリフェリクリシン自体は無色透明で、お酒の色に影響を与えません。しかし、鉄イオンと出会うと、このデフェリフェリクリシンは劇的にその姿を変えます。鉄イオンがデフェリフェリクリシンの環状構造の中心部に入り込むことで、結合が形成され、フェリクリシンという新たな物質が生成されるのです。このフェリクリシンは、赤褐色をしています。そのため、お酒に鉄分が混入すると、本来の透明感ある色から、赤みを帯びた色へと変化してしまうのです。

この鉄イオンとデフェリフェリクリシンの反応は非常に敏感で、ごく微量の鉄分であっても目に見える色の変化として現れます。まるで、お酒の中に隠れた鉄分を探し出すセンサーのようです。日本酒造りにおいては、この鉄分による色の変化を避けるため、鉄製の道具の使用は極力避けられています。醸造タンクや配管など、お酒が触れる部分には、鉄以外の素材、例えばステンレスや木、ガラスなどが用いられることが多いです。また、原料となる水や米にも、鉄分が少ないものが選ばれます。このように、日本酒造りは、鉄分の混入を防ぐための様々な工夫が凝らされているのです。鉄分が混入すると、お酒の色が変わってしまうだけでなく、味や香りにも悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、鉄分を徹底的に管理することは、美味しいお酒を造る上で欠かせない要素なのです。

お酒の品質管理と着色の関係

お酒の色は、その品質を見極める上で欠かせない大切な要素です。特に日本酒においては、わずかな色の違いが、お酒の状態を雄弁に物語ります。杜氏と呼ばれるお酒造りの熟練者は、長年の経験と研ぎ澄まされた感覚で、その色を見るだけで、鉄分がどの程度含まれているか、どのように保管されてきたかまでをも見抜くと言われています。

日本酒の色がピンク色や褐色に変化している場合、それは鉄分が混入しているサインかもしれません。鉄分は、お酒の味わいを損ない、品質を低下させる原因となります。そこで登場するのが「デフェリフェリクリシン」という物質です。この物質は鉄分と反応すると、お酒の色を変化させる性質を持っています。つまり、デフェリフェリクリシンは、鉄分の混入を早期に発見するための、自然がもたらしたセンサーのような役割を果たしているのです。鉄分が混入したお酒にデフェリフェリクリシンを加えると、色の変化によって鉄分の存在をすぐに確認することができます。

しかし、日本酒の色に影響を与えるのは鉄分だけではありません。お酒に含まれるアミノ酸や糖の種類、そして熟成期間の長さなど、様々な要因が複雑に絡み合い、お酒の色を微妙に変化させます。長期間熟成されたお酒は、一般的に色が濃くなります。これは、熟成中にアミノ酸と糖が反応するメイラード反応と呼ばれる現象によって、メラノイジンという褐色の色素が生成されるためです。また、アミノ酸の種類によっても生成される色素の種類が異なり、お酒の色合いに微妙な変化をもたらします。

このように、日本酒の色は、様々な要因が複雑に影響し合って生まれるものです。熟練の杜氏は、これらの要素を総合的に判断することで、日本酒の品質を正確に評価し、私たちに最高の状態でお酒を届けるために日々努力を重ねています。まるで職人が作品を鑑定するように、杜氏はお酒の色からその歴史を読み解き、品質を保証しているのです。

| 要因 | 影響 | 詳細 |

|---|---|---|

| 鉄分 | ピンク色、褐色 | 品質低下、デフェリフェリクリシンで検出可能 |

| 熟成期間 | 色の濃化 | メイラード反応によるメラノイジン生成 |

| アミノ酸、糖の種類 | 微妙な色の変化 | 生成される色素の種類が異なるため |

今後の研究と展望

お酒の着色に関わる物質、デフェリフェリクリシンについて、今後の研究と展望を述べます。

デフェリフェリクリシンは、お酒の色に影響を与える物質として注目されており、その性質や反応の仕組みについて研究が進められています。しかし、まだ多くの謎が残されています。例えば、鉄分と結びつく以外にも、どのような物質と反応するのか、どのような環境で作られるのかなど、解明されていない部分が数多くあります。これらの謎を解き明かすことで、お酒造りの過程をより良くしたり、品質管理を向上させたりすることに繋がると期待されています。

デフェリフェリクリシンの研究は、お酒造りだけでなく、他の分野にも役立つ可能性を秘めています。デフェリフェリクリシンは鉄分と強く結びつく性質があるため、ごくわずかな鉄分を測る道具として使えるかもしれません。また、鉄分を吸着する材料として活用できる可能性もあります。さらに、食品分野だけでなく、医療や環境の分野など、幅広い分野への応用が期待されています。

今後の研究においては、デフェリフェリクリシンの生成に関わる酵素の特定や、その酵素の働きを調整する方法の開発が重要です。また、デフェリフェリクリシンと様々な物質との反応性を詳しく調べることで、お酒の着色以外にも、新たな機能や用途が見つかるかもしれません。これらの研究成果は、お酒の品質向上だけでなく、様々な産業分野の発展に貢献すると考えられます。

デフェリフェリクリシンの更なる研究は、私たちに新たな知見をもたらし、様々な分野での応用を可能にするでしょう。今後の研究の進展によって、デフェリフェリクリシンが持つ可能性が最大限に引き出され、お酒だけでなく、広く社会に貢献する日が来ることを期待します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 現状 | お酒の色に影響を与える物質として注目されている。鉄分と結びつく性質を持つ。 多くの謎が残されている(例:他の物質との反応、生成環境)。 |

| 研究の展望 | お酒造りの過程改善、品質管理向上。 鉄分測定ツール、鉄分吸着材料、医療、環境など幅広い分野への応用。 |

| 今後の研究 | デフェリフェリクリシン生成に関わる酵素の特定、酵素の働き調整方法の開発。 デフェリフェリクリシンと様々な物質との反応性調査。 |

| 期待される成果 | お酒の品質向上。 様々な産業分野の発展。 |