お酒造りの立役者!アルコール酵母の世界

お酒を知りたい

先生、『アルコール耐性酵母』って、普通の酵母と何が違うんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。アルコール耐性酵母は、名前の通り、アルコールに強い酵母のことだよ。普通の酵母は、アルコール濃度が高くなると死んでしまうけど、アルコール耐性酵母は高いアルコール濃度でも生き続けることができるんだ。

お酒を知りたい

なるほど。ということは、より強いお酒ができるってことですか?

お酒のプロ

その通り!アルコール度数の高いお酒を造ることができるんだ。例えば、協会7号酵母から作られた協会11号酵母は、アルコール度数20%くらいまで発酵させることができるんだよ。

アルコール耐性酵母とは。

お酒造りで使われる『アルコールに強い酵母』について説明します。この酵母は、お酒のもとになる液体ができあがる頃になっても、アルコールの量が多くてもなかなか死にません。そのため、アルコール度数が20%くらいのお酒ができるまで発酵を続けることができます。『きょうかい7号』という酵母から作られたアルコールに強い酵母は、『きょうかい11号』と呼ばれています。

酵母の働き

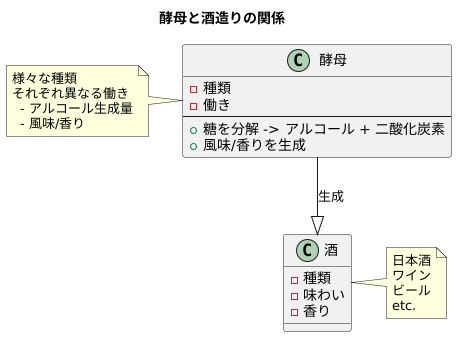

お酒造りには、酵母という微生物が欠かせません。目に見えないほど小さな生き物ですが、この酵母の働きによって様々な種類のお酒が生まれます。

酵母は糖を分解する性質を持っています。この分解の過程で、糖はアルコールと二酸化炭素に変化します。つまり、私たちがお酒を飲むことで感じるあの酔いの元となるアルコールは、酵母の働きによって作られているのです。また、お酒の種類によっては、瓶を開けた時やグラスに注いだ時にシュワシュワと泡立つものがあります。これも、酵母が作り出した二酸化炭素によるものです。

日本酒、ワイン、ビールなど、様々なお酒がありますが、それぞれのお酒によって使われる酵母の種類が違います。同じ糖を分解するといっても、酵母の種類によってその働きは微妙に変化します。例えば、ある酵母はたくさんのアルコールを作り出すのが得意な一方で、別の酵母はそれほど多くのアルコールは作り出せないかもしれません。また、酵母はアルコールだけでなく、独特の風味や香りも作り出します。甘い香りを作る酵母もあれば、フルーティーな香りを作る酵母もあります。まるで料理に様々な調味料を使うように、お酒造りでは、酵母の種類によってお酒の味が大きく変わるのです。

そのため、お酒造りの職人たちは、どんなお酒を作りたいかによって、使う酵母の種類を carefully 選びます。すっきりとしたのど越しのお酒を作りたいのか、それとも濃厚で風味豊かなお酒を作りたいのか。それぞれの目的に合わせて最適な酵母を選び、丁寧に育て、お酒造りに活かしているのです。まるで魔法の粉のように、酵母はお酒に個性を与え、私たちに様々な味わいを楽しませてくれる、大切な存在なのです。

アルコール耐性酵母の秘密

お酒作りに欠かせない酵母。その中でも、アルコールに強い特別な酵母が存在するのをご存知でしょうか。一般的な酵母は、自ら作り出したアルコールの濃度が高まると、やがて死んでしまいます。ところが、アルコール耐性酵母と呼ばれる種類は、高いアルコール濃度の中でも生き続け、活動することができるのです。

この驚くべき能力の秘密は、酵母の細胞膜の構造にあります。まるで鎧のような役割を果たす細胞膜は、アルコールによるダメージから細胞を守っています。一般的な酵母と比べて、この細胞膜の構造がより頑丈になっているため、高いアルコール濃度でも活動を続けることができるのです。

さらに、アルコールを分解する酵素の働きも重要です。アルコール耐性酵母は、一般的な酵母よりも効率的にアルコールを分解することができます。これにより、細胞内のアルコール濃度を低く保ち、自身の活動を維持することが可能になります。まさに、過酷な環境で生き抜くための工夫と言えるでしょう。

この特別な酵母は、自然界から発見されたものもありますが、多くの場合は長年の研究と改良によって生み出されてきました。より強い酵母を求めて、科学者たちは様々な品種を掛け合わせたり、遺伝子を調整したりと、様々な工夫を凝らしてきました。まさに、お酒造りの歴史と共に歩んできた科学の結晶と言えるでしょう。

アルコール耐性酵母のおかげで、私たちはよりアルコール度の高い、風味豊かなお酒を楽しむことができるようになりました。これからも、この小さな生き物の力に支えられ、お酒の世界はさらに広がりを見せていくことでしょう。

| 特徴 | アルコール耐性酵母 | 一般的な酵母 |

|---|---|---|

| アルコール耐性 | 高い | 低い |

| 細胞膜 | 頑丈 | 比較的弱い |

| アルコール分解酵素 | 効率的 | 比較的非効率的 |

| 起源 | 自然界、研究開発 | 自然界 |

きょうかい酵母と進化

日本酒造りに欠かせない微生物である酵母の中でも、「きょうかい酵母」は特別な存在です。 その名の通り、日本酒造りのために協会が開発した酵母であり、全国の酒蔵で広く使われています。数あるきょうかい酵母の中でも、きょうかい7号とそれから生まれたきょうかい11号は、日本酒の進化に大きく貢献した品種として特に有名です。

きょうかい7号は、それまでの酵母に比べて優れた発酵力と、華やかな香りを生み出す力を持っていました。この酵母のおかげで、より香り高く、味わい深い日本酒が造られるようになりました。しかし、きょうかい7号にも弱点がありました。それは、アルコールに弱いということです。発酵が進むにつれてアルコール度数が高くなると、酵母の活動が弱まり、発酵が止まってしまうことがありました。

そこで、きょうかい7号の優れた性質を受け継ぎつつ、アルコール耐性を高めた酵母が求められました。こうして生まれたのがきょうかい11号です。 きょうかい11号は、きょうかい7号の「子供」のような存在で、親であるきょうかい7号の持つ華やかな香りを生み出す能力を受け継ぎながら、高いアルコール度数にも耐えられるようになりました。これは、まるで厳しい修行を経て、力強く成長した弟子のようなものです。

きょうかい11号の登場は、日本酒造りに大きな変化をもたらしました。 高いアルコール度数でも発酵が安定するため、より濃厚で芳醇な日本酒を造ることが可能になったのです。同時に、安定した品質の日本酒を造りやすくなったことも、大きなメリットでした。現在では、多くの酒蔵でこのきょうかい11号が使用されており、私たちが普段口にする日本酒の多くにも、この酵母の力が活かされています。

きょうかい酵母の開発と進化は、日本の伝統的な酒造りの技術と、最新の科学技術が融合した素晴らしい成果です。そして、これからも日本酒のさらなる進化を目指し、新しい酵母の開発は続けられていくことでしょう。未来の日本酒がどのような味わいになるのか、今から楽しみでなりません。

| 酵母 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| きょうかい7号 | 優れた発酵力と華やかな香り | 香り高く、味わい深い日本酒を造れる | アルコールに弱い |

| きょうかい11号 | きょうかい7号の子供。華やかな香りと高いアルコール耐性 | 濃厚で芳醇な日本酒、安定した品質の日本酒を造れる | – |

高アルコール度への挑戦

強いお酒は、ただ酔いを早くするためだけのものではありません。アルコール度数が高いほど、雑菌の繁殖を抑え、長持ちさせる効果があります。また、熟成期間中にじっくりと味わいを深め、複雑で奥深い風味を生み出す鍵となります。

しかし、高いアルコール度数のお酒を造ることは容易ではありません。お酒造りに欠かせない酵母にとって、アルコールは毒にもなり得ます。高いアルコール度数の環境では、酵母の活動が弱まり、最悪の場合は死滅してしまうこともあります。そのため、酵母への負担を最小限に抑えながら、安定した発酵を促すための緻密な管理と高度な技術が必要となります。温度管理、糖分の供給、適切な酸素供給など、様々な要素を細やかに調整することで、酵母の活力を維持し、理想的な発酵を実現するのです。

こうした困難を乗り越えるため、近年注目を集めているのがアルコール耐性酵母です。従来の酵母よりも高いアルコール度数に耐えることができるため、より高アルコール度のお酒造りが可能となりました。この特別な酵母の登場は、お酒造りの世界に革新をもたらし、職人たちの長年の夢を実現する大きな一歩となりました。

アルコール耐性酵母は、高アルコール度のお酒造りを容易にするだけでなく、お酒の風味にも大きな影響を与えます。特定の香気成分を生成する酵母や、雑味を抑える酵母など、様々な特性を持つ耐性酵母が開発されており、職人たちはそれぞれの酒に最適な酵母を選び、理想の味わいを追求しています。

未来のお酒造りは、こうした技術革新を土台に、さらなる高みを目指していくことでしょう。職人たちの探究心と、より良いお酒を追い求める情熱は、これからも私たちに驚きと感動を与え続けてくれるはずです。

| 強いお酒の特徴 | 製造における課題 | 解決策 | 未来への展望 |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

未来のお酒と酵母

お酒造りにおいて、酵母はなくてはならない存在です。糖を分解してアルコールと炭酸ガスを作り出す酵母の働きによって、私たちは様々な種類のお酒を楽しむことができます。そして現在、この酵母にまつわる研究が、お酒の未来を大きく変えようとしています。

近年、様々な特性を持つ酵母の開発が盛んに行われています。例えば、従来よりも高いアルコール度数のお酒を生み出すことのできる、アルコール耐性酵母の研究は大きな注目を集めています。この酵母を利用することで、より強いお酒を造ることが可能になり、お酒の新たな可能性を広げることが期待されます。また、特定の香り成分を作り出す酵母の開発も進んでいます。果物の香りや花の香りなど、様々な香りを加えることで、これまでにない複雑で繊細な風味のお酒を造ることが可能になります。

さらに、地球温暖化といった環境問題に対応できる酵母の開発も重要な課題となっています。気温の上昇は、お酒造りに大きな影響を与える可能性があります。高温に強い酵母や、変化する環境でも安定してアルコール発酵を行うことのできる酵母の開発は、お酒造りの持続可能性を確保するために不可欠です。

酵母の進化は、お酒の多様性をさらに広げ、私たちに新たな感動と驚きを与えてくれるでしょう。今までに味わったことのない風味、香り、そしてアルコール度数のお酒との出会いは、私たちの食文化をより豊かで楽しいものにしてくれるはずです。未来のお酒は、どのような喜びを私たちにもたらしてくれるのでしょうか。その進化に大きな期待を寄せ、新しいお酒との出会いを心待ちにしています。

| 酵母研究の分野 | 内容 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| アルコール耐性酵母の開発 | 従来よりも高いアルコール度数のお酒を生み出す酵母の研究 | より強いお酒を造ることが可能になり、お酒の新たな可能性を広げる |

| 特定の香り成分を作り出す酵母の開発 | 果物の香りや花の香りなど、様々な香りを加える酵母の開発 | 複雑で繊細な風味のお酒を造ることが可能になる |

| 地球温暖化に対応できる酵母の開発 | 高温に強い酵母や、変化する環境でも安定してアルコール発酵を行うことのできる酵母の開発 | お酒造りの持続可能性を確保する |