お酒のひみつ:アルコール発酵とは?

お酒を知りたい

先生、「アルコール発酵」って、ブドウ糖からお酒ができるんですよね?でも、どうして二酸化炭素もできるんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。アルコール発酵は、微生物が酸素を使わずにエネルギーを得る方法の一つなんだ。ブドウ糖を分解する過程で、エネルギーとともにアルコールと二酸化炭素が作られるんだよ。

お酒を知りたい

じゃあ、二酸化炭素は、いわば微生物の「排気ガス」みたいなものなんですか?

お酒のプロ

そうだね、まさにその通り!人間が呼吸で二酸化炭素を出すのと同じように、微生物もエネルギーを作る過程で二酸化炭素を排出しているんだ。だから、お酒を作る過程では、二酸化炭素も一緒に発生するんだよ。

アルコール発酵とは。

お酒を作る上で大切な『アルコール発酵』について説明します。アルコール発酵とは、生き物が酸素を使わずに糖を分解してエネルギーを得る方法の一つです。簡単に言うと、糖からお酒の成分であるエチルアルコールと、炭酸ガスを作り出すことを指します。よく『発酵』と略して呼ばれます。具体的には、ブドウ糖という糖からエチルアルコールと炭酸ガスが生まれます。ブドウ糖180グラムから、エチルアルコール92グラム(117ミリリットル)と、炭酸ガス88グラム(44.8リットル)ができます。

はじめに

お酒は、古来より人々の生活に寄り添い、喜びや悲しみを分かち合う特別な飲み物として存在してきました。そのお酒造りの根幹を支えるのが、微生物によるアルコール発酵です。一見不思議な現象ですが、実は自然界の摂理に基づいた、巧妙な仕組みなのです。

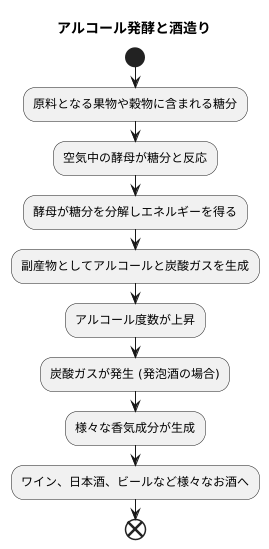

私たちが普段口にする果物には、ブドウ糖や果糖といった糖分が豊富に含まれています。この糖分こそが、お酒を生み出すための大切な原料となります。そこに、空気中などに漂う酵母と呼ばれる微生物が加わることで、魔法のような変化が始まります。

酵母は、糖分を分解してエネルギーを得る際に、副産物としてアルコールと炭酸ガスを生成します。これがまさにアルコール発酵と呼ばれる現象です。果物の甘みが、酵母の働きによって、芳醇なお酒の香りと味わいに変化していくのです。

発酵が進むにつれて、アルコール度数は徐々に上昇し、同時に炭酸ガスも発生します。シャンパンやビールなどの発泡性のお酒はこの炭酸ガスを閉じ込めることで、爽やかな泡立ちを実現しています。また、発酵の過程で生まれる様々な香気成分が、お酒の種類ごとに異なる個性豊かな風味を醸し出します。

ワインや日本酒、ビールなど、世界中で愛されている様々なお酒は、このアルコール発酵を基本原理として造られています。原料となる果物や穀物の種類、酵母の種類、発酵の温度や時間など、様々な条件を調整することで、それぞれ独特の風味や特徴を持つお酒が生まれるのです。

これから、この奥深いお酒の世界を探求し、それぞれの製造工程や歴史、文化的な背景などについて、詳しく見ていきましょう。

生き物のエネルギー源

私たち人間を含め、地球上の生き物は皆、生きるためにエネルギーを必要とします。人間は食物を摂取し、呼吸することでエネルギーを得ていますが、微生物も同様に、それぞれ独自のやり方でエネルギーを獲得しています。その方法の一つが、酸素を使わずに糖を分解する「アルコール発酵」です。

このアルコール発酵は、パンやお酒作りに欠かせない微生物、酵母によって行われます。酵母などの微生物は、糖を栄養源として取り込みます。そして、酸素がない状態でこの糖を分解し、生きるために必要なエネルギーを得るのです。この過程で、糖はアルコールと炭酸ガスに変化します。私たちがご飯を食べて活動エネルギーを得て、息を吐き出すのと似ています。ご飯が糖に、息が炭酸ガスに当たるわけです。

私たちがよく知るお酒はこのアルコール発酵によって作られます。例えば、ブドウの果汁に酵母を加えると、ブドウに含まれる糖が酵母によって分解され、アルコールと炭酸ガスが発生します。これがワインです。ビールの場合は、麦芽に含まれる糖が酵母によって分解されて作られます。日本酒の場合は、米に含まれるでんぷんが麹菌の働きで糖に変えられ、その糖を酵母が分解することでアルコールが生まれます。このように、お酒の種類によって原料は異なりますが、アルコール発酵という共通の過程を経て作られているのです。

また、パン作りにもこのアルコール発酵が利用されています。パン生地に酵母を加えると、酵母は生地に含まれる糖を分解し、炭酸ガスを発生させます。この炭酸ガスによってパン生地は膨らみ、ふっくらとしたパンが出来上がるのです。そして、焼成の過程でアルコールは蒸発するため、パンにはアルコールは残りません。このように、微生物の活動であるアルコール発酵は、私たちの食生活にも深く関わっているのです。 目には見えない小さな生き物たちの働きが、私たちの生活を豊かにしてくれていると言えるでしょう。

| 項目 | 内容 | |

|---|---|---|

| 酵母のエネルギー獲得方法 | 酸素を使わない糖分解(アルコール発酵) | |

| アルコール発酵の過程 | 糖 → アルコール + 炭酸ガス | |

| お酒の例 | ||

| ワイン | ブドウの糖を酵母が分解 | |

| ビール | 麦芽の糖を酵母が分解 | |

| 日本酒 | 米のでんぷんを麹菌が糖に変え、酵母が分解 | |

| パン作りでのアルコール発酵 | 酵母が糖を分解し、炭酸ガスでパン生地を膨らませる(焼成でアルコールは蒸発) |

発酵の仕組み

お酒作りにおいて欠かせないのが発酵という現象です。一見複雑に思えるかもしれませんが、実は単純な変化です。お酒の種類を問わず、糖が微生物の働きによってお酒の成分と炭酸ガスに分解されるのです。

この現象を詳しく見ていきましょう。お酒作りでよく使われる糖の一種に、ブドウ糖があります。ブドウ糖は、酵母と呼ばれる微生物の働きによって、お酒の主成分であるエチルアルコールと、泡の素である炭酸ガスに分解されます。この分解の過程を化学式で表したものが「ゲイルサックの式」と呼ばれるものです。

この式は、ブドウ糖の量と、生成されるエチルアルコールと炭酸ガスの量の比率が一定であることを示しています。具体的には、180グラムのブドウ糖からは、92グラムのエチルアルコールと88グラムの炭酸ガスが生成されます。この比率は、ビール、日本酒、ワインなど、お酒の種類に関わらず変わりません。

つまり、どんなお酒でも、発酵という基本的な現象を通じて作られているのです。微生物の種類や発酵の条件によって、お酒の種類や風味の違いが生まれますが、根底にあるのは糖の分解というシンプルな原理です。この発酵の仕組みにより、様々な種類のお酒が世界中で楽しまれているのです。そして、この比率を知ることで、お酒作りにおける糖の量を調整し、目指すお酒のアルコール度数をコントロールすることが可能になります。発酵は、お酒作りにおける重要な要素なのです。

お酒の種類と発酵

お酒は、私たちの生活に彩りを添える飲み物です。種類も豊富で、ビールやワイン、日本酒など、様々なものが楽しまれています。これらの違いは、一体どこから生まれるのでしょうか?それは、原料と、そしてお酒造りの根幹となる「発酵」にあります。

まず、ビールは麦芽を原料としています。麦芽とは、大麦を発芽させたものです。麦芽に含まれるでんぷんを糖に変え、そこに酵母を加えることで発酵が始まります。酵母は糖を分解し、アルコールと炭酸ガスを生み出します。この工程で、ビール独特の苦味や香りが生まれます。ビールの種類は豊富で、上面発酵酵母を使うエールや下面発酵酵母を使うラガーなど、酵母の種類によっても味わいが変化します。

ワインは、ブドウを原料としたお酒です。ブドウに含まれる糖分が、酵母の働きでアルコールと炭酸ガスに分解されます。ブドウの品種や産地、醸造方法によって、様々な風味のワインが生まれます。赤ワイン、白ワイン、ロゼワインといった色の違いは、ブドウの果皮を使うか使わないか、また使う時間の長さによって生み出されます。

日本酒は、米を原料としています。米を蒸して麹菌と酵母を加え、発酵させることで造られます。日本酒造りには、米を磨く精米歩合や、麹の種類、酵母の種類など、様々な要素が関わっており、これらが日本酒の味わいを決める重要な要素となります。吟醸酒や純米酒など、様々な種類の日本酒が存在するのは、こうした製造方法の違いによるものです。日本酒は、米の旨味と香りが特徴的なお酒です。

蒸留酒も、発酵が重要な役割を果たしています。ウイスキーやブランデー、焼酎などは、まず原料を発酵させてアルコール度数の低いお酒を造ります。その後、蒸留という工程を経て、アルコール度数を高めます。蒸留とは、加熱してアルコールを気化させ、それを冷却して再び液体に戻す工程です。蒸留によって、原料由来の風味や香りが凝縮され、より複雑な味わいが生まれます。

このように、様々なお酒は、原料と発酵、そして蒸留といった工程を経て造られます。それぞれの工程で職人の技と経験が活かされ、個性豊かなお酒が生まれているのです。お酒の種類によって異なる風味や香りを楽しみ、その奥深さを味わってみてはいかがでしょうか。

| お酒の種類 | 原料 | 発酵の特徴 | その他 |

|---|---|---|---|

| ビール | 麦芽(大麦を発芽させたもの) | 麦芽のでんぷんを糖に変え、酵母を加えて発酵。酵母の種類(上面発酵、下面発酵など)で味が変化。 | 独特の苦味と香りが特徴。 |

| ワイン | ブドウ | ブドウの糖分を酵母がアルコールと炭酸ガスに分解。 | ブドウの品種、産地、醸造方法で風味が変化。色の違いは果皮の使用有無と使用時間による。 |

| 日本酒 | 米 | 米を蒸して麹菌と酵母を加えて発酵。精米歩合、麹の種類、酵母の種類などで味が変化。 | 米の旨味と香りが特徴。 |

| 蒸留酒 (ウイスキー、ブランデー、焼酎など) |

様々 | まず原料を発酵させて低アルコールのお酒を造り、その後蒸留してアルコール度数を高める。 | 蒸留により原料由来の風味や香りが凝縮。 |

発酵と私たちの暮らし

微生物の働きによって起こる発酵は、私たちの生活に深く結びついています。特に、糖を分解して二酸化炭素とアルコールを生成するアルコール発酵は、お酒造りの根幹をなすだけでなく、様々な場面で活用されています。

例えば、パン作りを考えてみましょう。パン生地の中にはイースト菌と呼ばれる酵母がいます。この酵母が生地に含まれる糖を分解する際に、二酸化炭素が発生します。この二酸化炭素が小さな泡となって生地の中に広がり、生地を膨らませるのです。パンのふわふわとした食感は、まさにこの発酵の賜物と言えるでしょう。また、アルコール発酵は、お酒だけでなく、味噌や醤油、漬物などの発酵食品を生み出す上でも重要な役割を果たしています。

味噌や醤油は大豆を原料とし、麹菌や酵母などの微生物の働きによって発酵させて作られます。これらの微生物が原料に含まれる糖やたんぱく質を分解することで、独特の風味や香りが生まれます。さらに、発酵によって生成される酸やアルコールには、食品の腐敗を防ぐ効果があり、保存性を高めることにも繋がります。漬物も同様に、野菜を乳酸菌などの微生物で発酵させることで、独特の酸味や風味、歯ごたえが生まれます。ぬか漬けやキムチなど、地域によって様々な種類の漬物が存在し、食卓を彩っています。

古来より、人類は経験的に発酵の力を利用し、様々な食品を生み出してきました。そして、科学技術の発展に伴い、発酵のメカニズムが解明され、より高度な技術へと応用されるようになりました。例えば、特定の微生物を選んで利用することで、風味や栄養価を高めた食品の開発や、食品廃棄物を利用したバイオ燃料の製造など、様々な分野で研究が進められています。発酵は、私たちの食文化を豊かにするだけでなく、持続可能な社会の実現にも貢献する、無限の可能性を秘めた技術と言えるでしょう。

| 食品 | 微生物 | 発酵の効果 |

|---|---|---|

| パン | イースト菌(酵母) | 二酸化炭素により生地が膨らむ |

| 味噌、醤油 | 麹菌、酵母など | 独特の風味や香りが生まれる、保存性が高まる |

| 漬物 | 乳酸菌など | 独特の酸味や風味、歯ごたえが生まれる、保存性が高まる |

まとめ

私たちの暮らしに欠かせないお酒やパン。これらは、目には見えない小さな生き物たちの働きによって生まれていることをご存知でしょうか。微生物によるアルコール発酵は、お酒造りの土台となるだけでなく、様々な食文化を支える大切な現象なのです。

アルコール発酵とは、糖分が微生物によって分解され、アルコールと二酸化炭素に変化する作用のことです。ブドウの糖分からワインが、米の糖分から日本酒が造られるように、様々な原料からお酒が造られるのは、この発酵のおかげです。また、パン生地が膨らむのも、イースト菌と呼ばれる微生物が発酵によって二酸化炭素を発生させるためです。このように、アルコール発酵は、お酒だけでなく、パンや漬物など、多種多様な食品の製造に利用されています。

この発酵という現象は、偶然に起こるわけではありません。フランスの化学者、ゲイ=リュサックが発見した法則、「ゲイ=リュサックの式」は、発酵が一定の法則に従って進むことを示しています。糖分が分解されて、一定の割合でアルコールと二酸化炭素が生成されるというこの式は、発酵が科学的な根拠に基づいた現象であることを明らかにしました。発酵のメカニズムが解明されたことで、お酒やパン作りにおける品質管理や効率化が進み、私たちの食卓はより豊かになりました。

今度お酒を飲むとき、あるいはパンを口にするときには、目には見えない小さな生き物たちの働きに思いを馳せてみてください。普段何気なく口にしているものも、実は複雑で神秘的な工程を経て私たちの元に届いているのです。そう考えると、いつものお酒やパンも、より一層味わい深く感じられるのではないでしょうか。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| アルコール発酵 | 糖分が微生物によって分解され、アルコールと二酸化炭素に変化する作用。お酒やパン、漬物など様々な食品の製造に利用されている。 |

| お酒の製造 | ブドウの糖分からワイン、米の糖分から日本酒など、様々な原料からアルコール発酵によってお酒が造られる。 |

| パンの製造 | イースト菌と呼ばれる微生物が発酵によって二酸化炭素を発生させることで、パン生地が膨らむ。 |

| ゲイ=リュサックの式 | フランスの化学者、ゲイ=リュサックが発見した法則。糖分が分解されて、一定の割合でアルコールと二酸化炭素が生成されることを示し、発酵が科学的な根拠に基づいた現象であることを明らかにした。 |