黒粕:酒粕の知られざる一面

お酒を知りたい

先生、『黒粕』って、お酒を作る時にできる粕に黒い点々があるものですよね? なぜ黒い点ができるのでしょうか?

お酒のプロ

はい、そうです。黒粕の黒い点は、麹菌が作る酸化酵素の働きによるものです。この酵素が、粕の表面を酸化させて黒く変色させてしまうのです。

お酒を知りたい

じゃあ、酸化酵素を作らない麹菌を使えば、黒粕はできないんですか?

お酒のプロ

その通り!黒粕を防ぐには、酸化酵素の少ない麹菌を選ぶことが大切です。また、酸化を防ぐために『亜硫酸水素カリウム』という薬品を使うこともあります。

黒粕とは。

お酒を作る時にできる『酒粕』について説明します。『黒粕』とは、酒粕の表面に黒い点や茶色い点が出てしまったものを指します。これは、麹(こうじ)を作るカビが出す酵素の働きで起こります。この黒い点や茶色い点を防ぐには、色が変わりにくい麹カビを選んだり、亜硫酸カリウムという薬品を使ったりすることが大切です。

はじめに

お酒の世界は奥深く、その中でも日本酒は日本の風土と文化を映し出す特別な存在です。日本酒造りの過程で生まれる副産物である酒粕もまた、古くから様々な形で利用されてきました。酒粕といえば、白く柔らかいものを思い浮かべる方が多いでしょう。しかし、中には「黒粕」と呼ばれる、色が黒ずんだ酒粕が存在します。 この黒粕は、一般的に流通している白い酒粕とは異なり、あまり知られていません。今回は、この黒粕について深く掘り下げてみましょう。

まず、酒粕について簡単に説明します。酒粕は、日本酒を搾った後に残る固形物で、米の粒や麹、酵母などが含まれています。栄養価が高く、良質なタンパク質やビタミン、食物繊維などを豊富に含んでいます。そのため、料理や甘酒、漬物など、様々な形で活用されてきました。古くから日本の食卓を支えてきた、まさに隠れた逸材と言えるでしょう。

一方で、黒粕とはどのようなものでしょうか。黒粕は、その名の通り、色が黒ずんでいるのが特徴です。通常の酒粕はクリーム色のような白っぽい色をしていますが、黒粕は灰色や茶色、場合によっては黒に近い色をしています。この色の違いはどこから生まれるのでしょうか。実は、黒粕の色の原因は、メラノイジンと呼ばれる色素です。メラノイジンは、アミノ酸と糖が加熱されることで生成される褐色色素で、味噌や醤油の色にも関係しています。日本酒の製造過程で、何らかの要因でこのメラノイジンが生成され、黒粕となると考えられています。

黒粕は、必ずしも悪い酒粕ではありません。味や香りに大きな影響はなく、通常の酒粕と同様に利用することができます。しかし、見た目の印象から敬遠されることも少なくありません。黒粕の発生を抑制するには、製造工程における温度管理や衛生管理を徹底することが重要です。温度が高すぎたり、雑菌が繁殖したりすると、メラノイジンが生成されやすくなります。蔵人たちは、長年の経験と技術を駆使して、品質の高い酒粕作りに励んでいます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 酒粕 | 日本酒を搾った後の固形物。米の粒、麹、酵母などを含み、栄養価が高い。料理、甘酒、漬物などに利用される。 |

| 黒粕 | 色が黒ずんだ酒粕。メラノイジンという褐色色素が原因。味や香りに大きな影響はなく、通常の酒粕と同様に利用可能。 |

| メラノイジン | アミノ酸と糖が加熱されることで生成される褐色色素。味噌や醤油の色にも関係する。黒粕の色の原因。 |

| 黒粕の発生抑制 | 製造工程における温度管理や衛生管理の徹底が必要。 |

黒粕とは何か

黒粕とは、酒造りの過程で生まれる副産物である酒粕の一種で、表面に黒いはん点や茶色っぽいはん点がみられるものを指します。ふつうの酒粕は白やクリーム色をしていますが、黒粕には色の濃いはん点がいくつもついているため、見ためが大きく異なります。このはん点は、麹菌や酵母などの微生物が、酒造りの最終段階で生成するメラニン色素によるものです。

黒粕のでき方には、いくつかの要因が考えられます。まず、貯蔵中に温度や湿度が高い状態が続くと、微生物が活発に活動し、メラニン色素が生成されやすくなります。また、原料となる米の品質や種類、酒造りの方法によっても、黒粕の発生率は変化します。たとえば、精米歩合が低い米や、たんぱく質を多く含む米を使うと、黒粕ができやすい傾向があります。さらに、酒母や醪の管理が適切でないと、微生物のバランスが崩れ、黒粕の発生につながることもあります。

大切なのは、黒粕は品質が悪いわけではないということです。黒いはん点は見ためこそ悪いものの、味や香り、栄養価は通常の酒粕とほとんど変わりません。そのため、食用に適さないというわけではなく、料理やお菓子に使っても問題ありません。しかし、消費者の多くは白い酒粕を好むため、黒粕は商品価値が下がってしまいます。特に、色が薄い甘酒や粕漬けなど、見ためが重視される用途では、黒粕の混入は大きな問題となります。そのため、酒造メーカーは、黒粕の発生を防ぐために、温度や湿度の管理、原料の選定、酒造りの工程管理などに細心の注意を払っています。

このように、黒粕は酒造りの過程で生まれる自然な現象であり、品質に問題はありません。しかし、商品価値を維持するためには、酒造メーカーによる丁寧な管理が必要不可欠です。消費者の側も、黒粕についての正しい知識を持ち、見ためだけで判断せずに、その価値を理解することが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 酒粕の一種で、表面に黒いはん点や茶色っぽいはん点がみられるもの。 |

| 原因 | 麹菌や酵母が生成するメラニン色素による。貯蔵中の温度・湿度、原料の米の品質・種類、酒造りの方法などが影響。 |

| 品質 | 味や香り、栄養価は通常の酒粕とほぼ同じ。食用にも問題ない。 |

| 商品価値 | 消費者は白い酒粕を好むため、黒粕は商品価値が下がる。特に、見ためが重視される用途では問題となる。 |

| 対策 | 酒造メーカーは、温度・湿度の管理、原料の選定、工程管理などで黒粕の発生を防ぐ努力をしている。 |

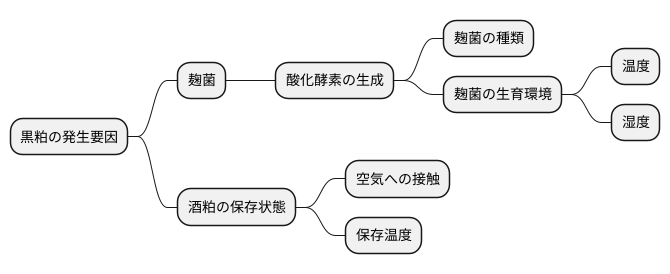

黒粕発生の原因

酒粕が黒く変色する現象、いわゆる黒粕の発生には、様々な要因が絡み合っていますが、中でも麹菌が作り出す酸化酵素の影響が大きいと考えられています。

日本酒造りにおいて、麹菌は米のデンプンを糖に変える、なくてはならない役割を担っています。この糖が酵母の働きでアルコールへと変化していくことで、日本酒が出来上がります。しかし、麹菌の中には酸化酵素を生成する種類も存在します。この酸化酵素は、空気中の酸素と反応しやすく、酒粕に含まれるアミノ酸やポリフェノールといった成分と反応することで、黒褐色の色素を作り出してしまいます。これが、酒粕の表面に現れる黒い斑点の正体です。

麹菌の種類によって、生成される酸化酵素の量や活性は異なります。そのため、使用する麹菌の種類を変えることで、黒粕の発生を抑制できる可能性があります。また、麹菌の生育環境も大きく影響します。麹菌は温度や湿度などの環境変化に敏感で、最適な条件から外れると、酸化酵素の生成量が増加する場合があります。特に、温度が高すぎたり、湿度が低すぎたりすると、麹菌はストレスを感じ、酸化酵素の生成を活発化させてしまうことがあります。

さらに、酒粕の保存状態も黒粕の発生に影響を与えます。空気に触れる面積が大きいほど、酸化反応が促進されやすいため、酒粕を適切に保管することも重要です。密閉容器に入れて空気を遮断したり、低温で保存したりすることで、黒粕の発生を抑制することができます。

このように、黒粕の発生は、麹菌の種類や活性、製造工程における温度や湿度管理、そして酒粕の保存状態など、様々な要因が複雑に絡み合って起こる現象です。それぞれの工程で適切な管理を行うことで、黒粕の発生を最小限に抑えることができるでしょう。

黒粕を防ぐには

お酒造りの際に、時折見られる黒い滓、いわゆる黒粕。これはお酒の色合いや風味を損なう原因となるため、酒蔵ではその発生を抑えるための様々な工夫が凝らされています。 黒粕の正体は、麹作りにおける米の表面に現れる黒い斑点で、これは麹菌が作り出す酸化酵素の働きによって生成されます。この酵素は、麹の表面に含まれる油脂分などと反応し、黒色の色素を作り出してしまうのです。

黒粕の発生を効果的に防ぐためには、まず麹菌の種類に気を配ることが大切です。麹菌には様々な種類があり、それぞれが持つ酵素の力も異なります。酒蔵では、長年の経験と研究に基づき、酸化酵素の生成が少ない麹菌を選んで使用しています。麹菌の種類を選ぶことは、いわば黒粕対策の第一歩と言えるでしょう。

また、麹作りにおける温度と湿度の管理も、黒粕の発生に大きく影響します。麹菌は生き物ですから、その生育には最適な温度と湿度があります。高すぎる温度や多すぎる湿気は、麹菌の活動を活発化させ、結果として酸化酵素の生成を促進してしまう可能性があります。逆に、温度が低すぎたり、乾燥しすぎたりすると、麹菌の生育が阻害され、十分な酵素力が得られなくなってしまいます。そのため、酒蔵では、細心の注意を払いながら、麹作りの環境を整えています。麹室と呼ばれる専用の部屋で、温度計や湿度計を用いて、常に最適な状態を保つよう努めているのです。

その他、麹作りにおける添加物も黒粕発生に影響を与えることがあります。 状況に応じて適切な添加物を加えることで、黒粕の発生を抑制できる場合もあります。経験豊富な杜氏たちは、様々な要素を考慮しながら、最適な方法を選択し、黒粕の発生を防ぎ、美しいお酒を醸造しているのです。

| 対策 | 詳細 |

|---|---|

| 麹菌の種類 | 酸化酵素の生成が少ない麹菌を選択 |

| 温度と湿度の管理 | 麹菌の生育に最適な温度と湿度を維持 高すぎると酸化酵素の生成促進 低すぎると麹菌の生育阻害 |

| 添加物 | 状況に応じて適切な添加物を加える |

亜硫酸塩の使用

お酒造りにおいて、お酒の色が黒く濁ってしまう「黒粕」と呼ばれる現象は、品質低下に繋がるため、防ぐための様々な工夫が凝らされています。その対策の一つとして、ピロ亜硫酸カリウムに代表される亜硫酸塩が用いられることがあります。

亜硫酸塩は、お酒が黒ずんでしまう原因となる酸化酵素の働きを抑える力を持っています。酸化酵素は、お酒に含まれる成分と空気中の酸素が反応することで褐色物質を作り出し、黒粕の原因となります。亜硫酸塩はこの酸化酵素の活性を阻害することで、褐色物質の生成を防ぎ、お酒の鮮やかな色合いを守ります。

しかし、亜硫酸塩の使用には注意も必要です。過剰に使用すると、製品に残留してしまう可能性があります。また、体質によっては、亜硫酸塩に対してアレルギー反応を示す人もいるため、健康面への配慮も欠かせません。そのため、酒造メーカーでは、製品への残留量を国の基準値以下に抑えるとともに、ラベルに亜硫酸塩の使用を表示するなどの対策をとっています。

お酒造りでは、消費者の安全を第一に考え、亜硫酸塩の使用量や使用方法を厳密に管理しています。長年培ってきた経験と最新の技術を駆使し、品質の高いお酒を造るために、日々研究と努力を重ねています。亜硫酸塩は、適切に使用することで、お酒の品質保持に大きく貢献する、お酒造りには欠かせないもののひとつと言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 黒粕 | お酒が黒く濁る現象。品質低下につながる。 |

| 原因 | 酸化酵素が、お酒の成分と酸素を反応させ、褐色物質を生成するため。 |

| 亜硫酸塩の役割 | 酸化酵素の働きを抑制し、褐色物質の生成を防ぐ。お酒の色合いを守る。 |

| 亜硫酸塩の種類 | ピロ亜硫酸カリウムなど |

| 亜硫酸塩の注意点 |

|

| 酒造メーカーの対策 |

|

おわりに

お酒を造る過程で生まれる副産物である酒粕。その酒粕に時おり黒い斑点が見られることがあります。これが黒粕と呼ばれるもので、酒造りに携わる者にとっては悩みの種の一つです。酒粕全体の品質を損なうものではないとはいえ、見た目の印象から敬遠されることもあり、酒造メーカーは品質向上のため日々研究を重ねています。

黒粕の正体は、麹菌の一種である黒麹菌の増殖によるものです。黒麹菌自体は人体に無害で、むしろ焼酎造りなどでは重要な役割を果たす有用な菌です。しかし、清酒の酒粕においては、その黒い斑点が品質低下と誤解される原因となっています。黒麹菌は空気中にも存在するため、酒粕の製造過程において混入してしまう可能性が常にあります。麹菌の種類や、お酒造りの温度、湿度、時間といった製造工程の管理、貯蔵方法など、様々な要因が黒麹菌の増殖に影響を与えます。

黒粕の発生を防ぐためには、まず麹菌の選別が重要です。黒麹菌の混入を防ぐために、純粋培養された清酒用の麹菌を使用します。また、製造工程においても、温度や湿度、時間を厳密に管理することで、黒麹菌の増殖を抑えることができます。さらに、必要に応じて、黒麹菌の増殖を抑制する効果のある添加物を使用することもあります。これらは食品添加物であり、人体への影響はありませんのでご安心ください。

酒造メーカーでは、これらの対策を講じることで、高品質な酒粕の製造を目指しています。黒粕が発生したとしても、それは安全性に問題があるわけではなく、通常の酒粕と同様に美味しく召し上がっていただけます。風味や栄養価に大きな違いはありません。むしろ、黒麹菌の作用によって独特の風味や香りが生まれることもあります。

消費者の皆様には、黒粕も酒粕の魅力の一つとしてご理解いただき、様々な料理やお菓子に活用して、酒粕の奥深い世界を楽しんでいただければ幸いです。板状やバラ状など形状も様々で、甘酒や粕漬け、お菓子の材料など、酒粕の用途は実に多様です。ぜひ、皆様の食卓にも酒粕を取り入れて、その豊かな味わいをご堪能ください。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 黒粕とは | 酒粕に現れる黒い斑点。麹菌の一種である黒麹菌の増殖によるもの。酒粕全体の品質を損なうものではなく、人体にも無害。 |

| 黒麹菌とは | 焼酎造り等で重要な役割を果たす有用な菌。清酒の酒粕においては、黒い斑点が品質低下と誤解される原因となることも。空気中にも存在する。 |

| 黒粕発生の原因 | 麹菌の種類、お酒造りの温度・湿度・時間、貯蔵方法など。 |

| 黒粕発生の防止策 |

|

| 黒粕の安全性と風味 | 安全性に問題なく、通常の酒粕と同様に美味しく食べられる。風味や栄養価に大きな違いはなく、黒麹菌の作用によって独特の風味や香りが生まれることもある。 |

| 酒粕の形状と用途 | 板状やバラ状など形状も様々。甘酒、粕漬け、お菓子の材料など、用途は多様。 |