お酒の甘味を操る酵素: トランスグルコシダーゼ

お酒を知りたい

先生、お酒を作る時に『トランスグルコシダーゼ』っていう酵素を使うって聞きました。どんな働きをする酵素なんですか?

お酒のプロ

いい質問だね。『トランスグルコシダーゼ』は、でんぷんが分解されてできるオリゴ糖に作用する酵素だよ。このオリゴ糖からブドウ糖を切り離して、別のオリゴ糖にくっつける働きがあるんだ。

お酒を知りたい

ブドウ糖を切り離してくっつける? 何のためにそんなことをするんですか?

お酒のプロ

くっつけることで、お酒の中で分解されにくいオリゴ糖ができるんだよ。それと、アルコールにもブドウ糖をくっつけることができて、そうするとエチルグルコシドっていう成分ができる。どちらもお酒の風味や味わいに関係しているんだ。

トランスグルコシダーゼとは。

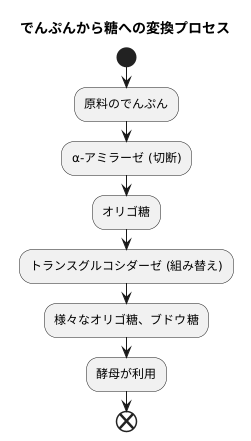

お酒作りで出てくる『トランスグルコシダーゼ』という言葉について説明します。まず、α-アミラーゼというものがでんぷんに働きかけると、オリゴ糖というものができます。次に、トランスグルコシダーゼは、このオリゴ糖に働きかけ、ブドウ糖を切り離します。そして、切り離したブドウ糖を、別のオリゴ糖にくっつけて、お酒のもとにならないオリゴ糖を作ります。また、ブドウ糖をエチルアルコールにくっつけて、エチルグルコシドという物質を作る働きもあります。

酵素の役割

お酒造りにおいて、原料のでんぷんを酵母が利用できる糖に変換する過程は、いわば家の土台を築くような、非常に大切な工程です。この変換作業を担うのが酵素です。酵素は、まるで小さな職人たちが集まり、それぞれの持ち場で役割を分担しているかのように、複雑な工程を巧みに進めていきます。

まず、でんぷんという大きなかたまりを、細かく砕く役割を担うのが、α-アミラーゼという酵素です。α-アミラーゼは、でんぷんを切断することで、より小さな糖の鎖であるオリゴ糖を作り出します。しかし、α-アミラーゼの働きだけでは、酵母が好む糖であるぶどう糖は十分に生成されません。そこで、トランスグルコシダーゼという名の酵素が登場します。

トランスグルコシダーゼは、α-アミラーゼが作り出したオリゴ糖に作用し、糖の鎖を組み替えるという、特別な力を持っています。まるで、熟練の指物師が木材を組み合わせて精巧な家具を作るように、トランスグルコシダーゼはオリゴ糖からぶどう糖を切り離し、それを別のオリゴ糖に繋ぎ合わせます。この緻密な作業によって、様々な種類のオリゴ糖が新たに生成され、お酒の甘味、風味、後味といった、お酒の個性を決定づける重要な要素に大きな影響を与えます。

このように、酵素の働きによって、原料のでんぷんから酵母が利用しやすい糖が作られます。そして、この糖を酵母が食べ、アルコール発酵を進めることで、初めてお酒が出来上がります。いわば酵素は、お酒造りの土台を築く、無くてはならない存在と言えるでしょう。

糖の変換

お酒造りにおいて、糖は風味の決め手となる重要な要素です。中でも、ブドウ糖は酵母によってアルコールと炭酸ガスに変換される、いわばお酒の原料となる糖です。しかし、ブドウ糖が全てアルコールになってしまうと、お酒は辛口になり、甘味は失われてしまいます。そこで活躍するのが「糖の変換」を担う酵素、トランスグルコシダーゼです。

この酵素は、ブドウ糖を繋ぎ合わせて、別の種類の糖を作り出す力を持っています。ブドウ糖が複数繋がってできた糖をオリゴ糖と言いますが、トランスグルコシダーゼが作り出すオリゴ糖は、酵母が利用できない種類のものが多いのです。つまり、酵母によって分解されやすいブドウ糖を、酵母が分解できないオリゴ糖に変換することで、お酒の中に甘味を残すことができるのです。

この働きは、甘酒やみりんのような、もともと甘味が強いお酒造りには欠かせません。これらの酒では、トランスグルコシダーゼの働きによって、ブドウ糖の一部がオリゴ糖に変換され、独特のまろやかな甘味が生まれます。もしトランスグルコシダーゼがなければ、これらの酒は、ただ甘ったるいだけのものになってしまうでしょう。

また、日本酒のような辛口のお酒においても、トランスグルコシダーゼは重要な役割を担っています。後味にほんのりと残る甘味や、奥深いコクは、トランスグルコシダーゼによって生み出されたオリゴ糖によるものなのです。このように、目立たないながらも、トランスグルコシダーゼは、様々な種類のお酒の味わいを決定づける、重要な酵素と言えるでしょう。

| 酵素 | 作用 | お酒への影響 | お酒の例 |

|---|---|---|---|

| トランスグルコシダーゼ | ブドウ糖を繋ぎ合わせて、酵母が利用できないオリゴ糖を作る。 | 甘味を残す、まろやかな甘味、後味にほんのり残る甘味、奥深いコク | 甘酒、みりん、日本酒 |

新たな風味の創造

糖を移し替える力を持つ酵素、トランスグルコシダーゼ。その働きは、ただ糖を移動させるだけにとどまりません。 この酵素は、まるで魔法の杖のように、お酒に全く新しい風味を吹き込む力を持っているのです。

例えば、お酒に含まれる身近な糖であるブドウ糖。トランスグルコシダーゼは、このブドウ糖をお酒の主成分であるエチルアルコールと結びつけます。すると、エチルグルコシドという物質が生まれます。このエチルグルコシド、単なる糖とは異なる独特の風味を持っており、お酒に複雑な香りを加えるのです。まるで、絵の具に隠し味を加えて深みを与えるように、お酒の味わいに奥行きを生み出します。

さらに、トランスグルコシダーゼは、発酵しない糖であるオリゴ糖も作り出すことができます。オリゴ糖といっても、その種類は実に様々です。そして、それぞれのオリゴ糖が持つ、個性あふれる風味が、お酒にさらなる深みを与えます。まるで、いくつもの楽器が奏でるハーモニーのように、複雑で奥深い味わいを生み出すのです。

近年、この魔法のような酵素の力に注目が集まり、新しい風味のお酒を生み出す研究が盛んに行われています。蜂蜜のような甘い香り、あるいはハーブのような爽やかな香り。これまで誰も味わったことのない、革新的なお酒が、この酵素の働きによって生まれるかもしれません。まるで、未知の惑星を探検するように、新しいお酒の世界が広がっていく可能性を秘めているのです。

| 酵素 | 作用 | 生成物 | 効果 |

|---|---|---|---|

| トランスグルコシダーゼ | ブドウ糖とエチルアルコールを結びつける | エチルグルコシド | お酒に複雑な香りを加える |

| トランスグルコシダーゼ | オリゴ糖を生成する | 様々なオリゴ糖 | お酒に深みを与える |

お酒への応用

お酒造りにおいて、糖は風味や味わいを左右する重要な要素です。この糖の組成を巧みに操るのが、酵素の一種であるトランスグルコシダーゼです。様々な種類のお酒造りに活用されており、日本酒、焼酎、ビール、ワインなど、その応用範囲は多岐に渡ります。

日本酒造りにおいては、麹菌由来のトランスグルコシダーゼが活躍します。蒸した米に麹菌を繁殖させると、麹菌が持つトランスグルコシダーゼが米のデンプンをブドウ糖などの糖に変換します。この糖が酵母の栄養源となり、アルコール発酵が進みます。トランスグルコシダーゼは、単にデンプンを糖に変換するだけでなく、様々な種類の糖を生成することで、日本酒特有の奥深い甘味、芳醇な香りを生み出します。

焼酎造りにおいても、トランスグルコシダーゼは重要な役割を担います。原料である米、麦、芋などのデンプンを糖化するために、麹菌やトランスグルコシダーゼが利用されます。焼酎の種類によって使用する麹菌や酵素の種類、添加量を調整することで、それぞれの焼酎特有の風味や香りを引き出すことができます。

ビール造りでは、麦芽に含まれるデンプンを分解するためにトランスグルコシダーゼが添加されることがあります。麦芽に含まれる酵素だけでは十分にデンプンを分解できない場合に、トランスグルコシダーゼを添加することで、発酵に必要な糖の量を確保し、発酵を促進させます。これにより、より効率的にアルコールが生成され、ビールのコクや風味を向上させることができます。

ワイン造りでは、ブドウに含まれる糖がアルコール発酵の基となりますが、ブドウの品種や栽培条件によっては糖分が不足する場合があります。このような場合に、トランスグルコシダーゼを添加することで、ブドウに含まれる他の糖分から発酵性の糖を生成し、安定した発酵を促すことができます。

このように、トランスグルコシダーゼは様々なお酒造りに利用され、それぞれの酒に最適な甘味、風味、後味を実現する上で欠かせない存在となっています。お酒の種類によって、酵素の種類や使い方を工夫することで、多様な味わいを生み出すことができるのです。

| お酒の種類 | トランスグルコシダーゼの役割 | 効果 |

|---|---|---|

| 日本酒 | 麹菌由来の酵素が米のデンプンをブドウ糖などの糖に変換 | 奥深い甘味、芳醇な香り |

| 焼酎 | 原料(米、麦、芋など)のデンプンを糖化 | 焼酎特有の風味や香り |

| ビール | 麦芽に含まれるデンプンを分解 | 発酵促進、コクや風味向上 |

| ワイン | ブドウに含まれる他の糖分から発酵性の糖を生成 | 安定した発酵 |

今後の展望

お酒造りにおいて、なくてはならない酵素の一つにトランスグルコシダーゼがあります。糖をくっつけたり、切り離したりする働きを持つこの酵素は、お酒の風味や味わいを大きく左右する重要な役割を担っています。しかし、その複雑な働きには、まだ多くの謎が隠されています。

今後の研究では、この酵素の秘めた能力をさらに解き明かすことが期待されています。例えば、お酒に独特の風味を与える糖の一種であるオリゴ糖。このオリゴ糖を、トランスグルコシダーゼを使って効率よく作り出す方法が、現在盛んに研究されています。もしこの研究が成功すれば、これまで以上に香り高く、味わい深いお酒を造ることが可能になるかもしれません。また、酵素の働きを自在に操る技術の開発も進められています。酵素の働きを強めたり、弱めたりすることで、お酒の風味や品質をより精密に調整できるようになると期待されています。

これらの研究成果は、お酒の風味や品質向上に大きく貢献するだけでなく、環境問題への取り組みにも役立つ可能性を秘めています。例えば、お酒造りの過程でどうしても出てしまう廃棄物を減らす、あるいは、より少ない資源で効率的にお酒を造る。こうした地球に優しい酒造りを実現するためにも、トランスグルコシダーゼの活用は大きな鍵となるでしょう。

今後、トランスグルコシダーゼの研究がさらに進み、お酒の世界にどのような革新をもたらすのか、想像するだけでワクワクします。より美味しいお酒、環境に優しいお酒造り。そんな未来を実現する上で、トランスグルコシダーゼは、なくてはならない存在となるでしょう。

| 酵素名 | 働き | 今後の研究と期待される効果 | 環境への貢献 |

|---|---|---|---|

| トランスグルコシダーゼ | 糖をくっつけたり、切り離したりする。お酒の風味や味わいを左右する。 |

|

|