日本酒造りの要、外硬内軟の蒸米

お酒を知りたい

先生、『外硬内軟』って蒸米の状態を表す言葉ですよね?どういう意味ですか?

お酒のプロ

そうだね。『外硬内軟』は良い蒸米の状態を表す言葉だよ。外側は硬く、内側は柔らかいという意味だね。

お酒を知りたい

外側が硬くて内側が柔らかい?具体的にはどんな感じですか?

お酒のプロ

表面はべたつかず、握ってみると弾力があって、中心までしっかりと蒸されているのに芯がないような感じだよ。例えるなら、指で押すと少し跳ね返るような、もちもちとした感触だね。

外硬内軟とは。

良い蒸米の状態を表す『外硬内軟』という言葉について説明します。蒸米の表面はべとつかず、握ると弾力があり、中心部に固い部分がない状態のことです。

蒸米の良し悪し

お酒造りにおいて、蒸米の良し悪しは製品の出来を左右する非常に大切な要素です。蒸し上がった米の状態が、お酒の香り、風味、コク、そして全体のバランスに大きく影響を与えます。そのため、蔵人たちは蒸米の状態を入念に見極め、常に最適な状態を保つよう細心の注意を払っています。

理想的な蒸米の状態は、「外硬内軟」という言葉で表現されます。これは、米粒の外側が適度に硬く、内側が柔らかく、ふっくらとしている状態を指します。外側が硬いと、麹菌が米粒全体にしっかりと根を張り、均一に繁殖することができます。一方、内側が柔らかければ、麹菌が米のデンプンを効率よく糖に変えることができます。この絶妙なバランスが、良質な麹を造り、ひいては美味しいお酒を生み出す鍵となります。

蔵人たちは、長年の経験と技術を駆使して、蒸米の状態を五感で判断します。視覚的には、米粒の大きさ、色つや、割れの有無などを確認します。触覚的には、指先で米粒をつまみ、硬さや粘り気を確かめます。嗅覚的には、蒸米から立ち上る香りを嗅ぎ、異臭がないか、米本来の甘い香りがするかを確認します。これらの情報を総合的に判断し、蒸米の状態を的確に把握することで、最適な麹造りへと繋げます。

まさに、この「外硬内軟」の蒸米を作り出す技術は、蔵人たちが代々受け継いできた知恵と技の結晶と言えるでしょう。そして、この蒸米へのこだわりこそが、美味しいお酒を生み出すための、大切な土台となっているのです。

| 理想的な蒸米の状態 | 外側 | 内側 | 麹菌への影響 | お酒への影響 | 蔵人の確認方法 |

|---|---|---|---|---|---|

| 外硬内軟 | 適度に硬い | 柔らかく、ふっくら | 全体に根を張り、均一に繁殖 米のデンプンを効率よく糖に変える |

香り、風味、コク、全体のバランス | 視覚:大きさ、色つや、割れの有無 触覚:硬さ、粘り気 嗅覚:香り、異臭の有無 |

外硬内軟とは

お酒造りにおいて、「外硬内軟」という言葉は、蒸米の理想的な状態を表す大切な言葉です。これは、文字通り、米粒の外側が硬く、内側が柔らかい状態を指します。美味しいお酒を造るためには、この絶妙なバランスが欠かせません。

まず、外側が硬いとはどういう状態でしょうか。蒸米を触った時に、表面はさらっとしていてべたつかず、適度な弾力を感じられる状態です。まるで、指先で軽く押すと弾むような、そんなイメージです。この硬さは、麹菌が米粒全体にむらなく広がりやすくする上で、とても重要です。また、硬い表面は、雑菌が繁殖するのを防ぐ役割も果たしてくれます。

一方、内側が柔らかいとは、中心部までしっかりと蒸されている状態を指します。蒸米を割ってみると、中心まで白く、ふっくらとしています。この柔らかさは、麹菌が米の内部まで入り込みやすくするだけでなく、米のデンプンが糖に変化しやすくなる効果もあります。この糖化が進むことで、お酒の原料となる良質な醪(もろみ)が造られるのです。

このように、外側の硬さと内側の柔らかさのバランスがとれた蒸米は、麹菌の繁殖を促し、雑菌の繁殖を抑え、デンプンの糖化を促進します。これら一つ一つが、美味しいお酒を造るための重要な要素です。まさに、外硬内軟の蒸米は、お酒造りの土台と言えるでしょう。美味しいお酒を味わう時、この小さな米粒の中に隠された、大きな技術と努力に、思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

| 状態 | 説明 | 役割 |

|---|---|---|

| 外側が硬い | 表面がさらっとしていてべたつかず、適度な弾力がある。 | 麹菌が米粒全体にむらなく広がりやすくする。雑菌の繁殖を防ぐ。 |

| 内側が柔らかい | 中心部まで白く、ふっくらとしている。 | 麹菌が米の内部まで入り込みやすくする。米のデンプンが糖に変化しやすくなる。 |

目指す蒸米の状態

良い蒸米を作るには、米の外側が固く、内側が柔らかな状態、いわゆる外硬内軟を目指します。この状態を作るための最初の大切な作業は、米に水を吸わせる工程です。どのくらい水を吸わせるか、つまり吸水率が重要になります。もし、吸水率が低いと、米の中心まで水が染み込まず、硬い芯が残ってしまいます。すると、麹菌が繁殖しにくくなり、良い麹ができません。反対に、吸水率が高すぎると、米が柔らかくなりすぎて、べちゃべちゃになってしまいます。これも麹菌の繁殖にとっては良くありません。では、最適な吸水率はどのくらいかというと、実は、使っている米の種類や季節、気温などによって変わってきます。夏と冬では最適な吸水率は違いますし、同じ米でも新米と古米でも違います。そのため、長年の経験と勘を持つ杜氏の技が重要になります。美味しいお酒を作るには、経験に基づいた繊細な調整が必要なのです。さらに、蒸す時の温度や時間も大切です。高い温度で長時間蒸せば良いというわけではありません。蒸す温度が高すぎると、米が焦げてしまい、風味が損なわれます。逆に、温度が低すぎたり、時間が短すぎたりすると、米の中心まで火が通りません。また、蒸気の量も重要です。蒸気が十分でないと、米が均一に蒸されず、ムラができてしまいます。蒸気の量が多すぎると、米がべちゃべちゃになってしまう可能性があります。このように、米の吸水率、蒸す温度、時間、蒸気の量、これら全てが複雑に絡み合って蒸米の状態が決まります。これらの要素を杜氏が長年の経験と勘を頼りに、緻密に調整することで、初めて理想的な外硬内軟の蒸米を作り出すことができるのです。美味しいお酒は、こうした細やかな作業の積み重ねによって生まれると言えるでしょう。

| 要素 | 低すぎる | 高すぎる | 最適値 |

|---|---|---|---|

| 吸水率 | 芯が残る、麹菌繁殖しにくい | べちゃべちゃ、麹菌繁殖しにくい | 米の種類、季節、気温、新米/古米などにより異なる |

| 蒸す温度 | 中心まで火が通らない | 焦げる、風味が損なわれる | – |

| 蒸す時間 | 中心まで火が通らない | – | – |

| 蒸気の量 | ムラができる | べちゃべちゃ | – |

職人の技と経験

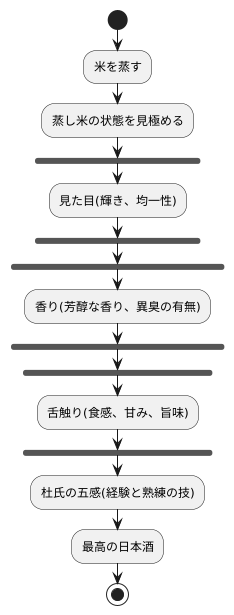

酒造りは、まず米を蒸すことから始まります。 炊いたご飯とは異なり、蒸し米は日本酒の味わいを左右する重要な要素です。その出来栄えは、見た目や香り、舌触りなど、様々な角度から判断されますが、特に重要なのは、職人の五感を駆使した繊細な見極めです。

長年酒造りに携わってきた杜氏と呼ばれる職人たちは、豊富な経験と熟練の技を持っています。 蒸しあがった米を掌にとり、軽く握るだけで、米粒の水分量、硬さ、粘り気など、様々な情報を瞬時に読み取ることができます。視覚的には、米粒の一つ一つが透き通るような輝きを放ち、均一に蒸しあがっているかを確認します。また、鼻を近づけて香りを嗅ぎ、芳醇な米の香りが漂っているか、異臭が混じっていないかを確認することも大切です。

さらに、熟練の杜氏は、蒸米を実際に口に含んで、その状態を最終的に判断します。 噛んだ時の食感や舌触り、そして米本来の甘みや旨味を確かめることで、蒸米の良し悪しを的確に見極めます。このように、蒸米の状態を見極める技術は、長年の経験とたゆまぬ努力によって培われた、まさに匠の技といえるでしょう。蒸米の状態を完璧に見極めることで、最高の日本酒を造り出すための第一歩が踏み出されるのです。

この高度な技術は、一朝一夕で習得できるものではありません。 何年にもわたる経験の積み重ね、そして先輩職人からの教えや自身の失敗を通して、初めて身につくものです。だからこそ、杜氏の技は、日本酒造りにおいて欠かせない、尊いものとして大切に受け継がれているのです。

日本酒の味わいへの影響

お酒は、米、水、麹から生まれる、日本の伝統的な醸造酒です。その味わいは、原料の質はもちろん、製造工程における様々な要因によって大きく左右されます。中でも、蒸米の状態は、お酒の風味を決定づける重要な要素と言えるでしょう。理想的な蒸米は「外硬内軟」と呼ばれ、外側は硬く、中心部は柔らかく蒸しあがっている状態です。

外側がしっかりと硬く蒸されていることで、麹菌が米の表面に均一に繁殖しやすくなります。麹菌は米のデンプンを糖に変える役割を担っており、この糖がお酒のもととなるアルコール発酵に欠かせません。均一に繁殖した麹菌は、雑味のもととなる不要な成分を生み出すことなく、米の旨味をしっかりと引き出します。そのため、外硬内軟の蒸米から作られたお酒は、香りが高く、雑味が少ないのが特徴です。

一方、中心部が柔らかく蒸されていることで、麹菌が米の内部まで浸透しやすくなります。これにより、デンプンが糖へと変化する効率が高まり、より深い味わいが生まれます。柔らかな中心部は、お酒にまろやかさと奥行きを与えるのです。また、蒸米の状態が良いと、発酵も順調に進み、後味がすっきりとしたお酒になります。

反対に、蒸米の状態が悪いと、様々な問題が発生します。例えば、蒸米全体が硬すぎると、麹菌が米の内部まで浸透できず、香りが弱く、味がぼやけたお酒になります。また、中心部が生焼けの状態だと、雑味やえぐみが生じ、せっかくの米の旨味が損なわれてしまいます。

このように、お酒造りにおいて、蒸米の状態は非常に重要です。杜氏は長年の経験と勘に基づいて、米の品種や気候条件に合わせて、最適な蒸米の状態を見極めています。私たちが口にする一杯のお酒には、こうした杜氏の技とこだわりが凝縮されているのです。お酒を味わう際には、その奥深い味わいの背景にある蒸米の状態、そして杜氏の努力に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

| 蒸米の状態 | 麹菌の繁殖 | デンプン→糖化 | お酒の味わい |

|---|---|---|---|

| 外硬内軟 | 外側:均一に繁殖 不要な成分の発生を抑える |

内部まで浸透しやすく、効率が良い | 香り高く、雑味少ない、まろやか、奥行き、後味すっきり |

| 全体が硬すぎる | 内部まで浸透しにくい | 効率が悪い | 香り弱く、味ぼやける |

| 中心が生焼け | – | – | 雑味、えぐみ、米の旨味損なわれる |

まとめ

日本酒を造る工程において、蒸し米の状態は大切です。蒸し米の様子を表す『外硬内軟』という言葉は、日本酒造りの理想を表しています。これは、蒸し米の外側が硬く、内側が柔らかい状態を指します。

まず、外側が硬いことで、麹菌が繁殖しやすい環境が生まれます。麹菌は蒸し米の表面に根を張り、繁殖していきます。表面が硬いことで、菌糸がしっかりと根を張ることができ、安定した繁殖に繋がります。反対に、表面が柔らかすぎると、菌糸が根を張りにくく、繁殖が不安定になります。

次に、内側が柔らかいことで、麹菌の生育に必要な栄養分が供給されやすくなります。麹菌は蒸し米のデンプンを分解して栄養分として吸収します。内側が柔らかいと、デンプンが分解されやすく、麹菌は効率的に栄養分を吸収できます。また、内側が柔らかいことで、醪造りの際に、酵素が米の内部まで浸透しやすく、糖化が促進されます。

美味しい日本酒を造るには、米選びから始まり、水に浸ける時間、蒸し方、麹造り、醪造り、搾り、瓶詰めまで、全ての工程に注意が必要です。特に、蒸し米の状態は日本酒の味わいを左右する重要な要素であり、杜氏の技術と経験が最も発揮される工程の一つです。外硬内軟の蒸し米を作るには、火加減や蒸す時間を細かく調整するだけでなく、米の品種やその年の出来具合も見極める必要があります。

このように、外硬内軟の蒸し米から生まれる日本酒は、日本の伝統と文化が生み出した傑作と言えるでしょう。一口飲むごとに、杜氏の技術と情熱、そして米の旨味が口の中に広がり、至福のひとときを味わわせてくれます。丁寧に造られた日本酒は、まさに日本の食文化の宝です。

| 蒸し米の状態 | 麹菌への影響 | 醪造りへの影響 |

|---|---|---|

| 外側が硬い | 麹菌が根を張りやすく、繁殖しやすい。 | – |

| 内側が柔らかい | 麹菌の生育に必要な栄養分(デンプン)が分解されやすく、吸収しやすい。 | 酵素が米の内部まで浸透しやすく、糖化が促進される。 |