酒造りの奥義:床もみ

お酒を知りたい

先生、「床もみ」って蒸米に麹菌をつける作業のことですよね?麹菌を混ぜるのと何が違うんですか?

お酒のプロ

良い質問だね。確かに混ぜる作業にも見えますが、「床もみ」は単に混ぜるだけでなく、麹菌の胞子が蒸米全体に均一に付着するように、丁寧に揉み込む作業なんだ。蒸米全体に麹菌がいきわたらないと、美味しいお酒ができないんだよ。

お酒を知りたい

なるほど。麹菌をまんべんなくつけることが大切なんですね。でも、そんなに丁寧に揉まないと、麹菌はつかないものなんですか?

お酒のプロ

蒸米は、ただ混ぜるだけでは麹菌が表面に付着するだけで、奥まで入り込んでいかないんだ。丁寧に揉み込むことで、蒸米全体に麹菌がしっかり付着して、発酵が均一に進むようになるんだよ。だから「床もみ」は、美味しいお酒を作るための大切な作業なんだ。

床もみとは。

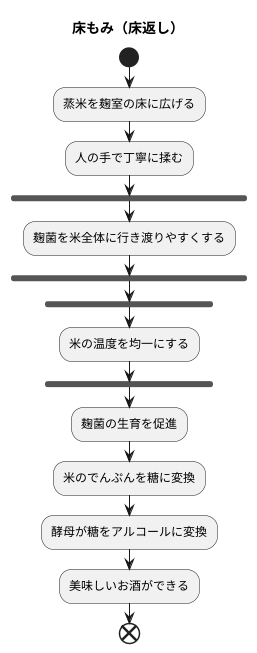

お酒造りで使われる言葉「床もみ」について説明します。床もみとは、麹を作る部屋に運び入れた蒸した米を床の上に広げ、麹菌をまいて、米粒全体に菌が均等につくように丁寧に混ぜ合わせる作業のことです。この作業は「床返し」とも呼ばれます。

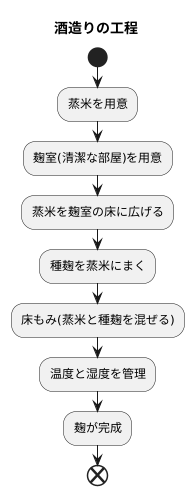

麹作りの工程

お酒造りには欠かせない麹。その製造工程は、まさに職人の技と経験が光る、繊細で重要な作業の連続です。麹とは、蒸した米に麹菌を繁殖させたもので、いわばお酒造りの心臓部です。この麹が、米に含まれるでんぷんを糖に変え、その糖を酵母がアルコールに変えることで、美味しいお酒が生まれます。

麹造りは、まず洗米から始まります。厳選された米を丁寧に洗い、水に浸します。浸漬時間は米の種類や季節、目指すお酒の種類によって調整されます。その後、米を蒸す作業に移ります。蒸し加減は麹の出来を左右する重要な要素であり、職人の経験と勘が頼りです。

蒸し上がった米は放冷機に移され、適温まで冷まされます。そして、麹菌を振りかける「種付け」が行われます。種付け後、米は麹室と呼ばれる部屋に運び込まれ、温度と湿度を管理しながら麹菌を繁殖させます。この麹室での管理こそ、麹造りの肝と言えるでしょう。麹菌が米全体に均一に繁殖するように、職人は「床もみ」という作業を繰り返し行います。これは、蒸米をほぐし、空気を送り込み、麹菌の繁殖を促すとともに、蒸米の温度を均一にするための作業です。

「床もみ」の回数やタイミングは、米の状態や気温、湿度などによって変化し、その判断は職人の長年の経験に基づいています。麹菌が順調に繁殖すると、米は徐々に白く、そして甘みを帯びてきます。この麹の良し悪しが、お酒の味わいを大きく左右します。だからこそ、杜氏たちは、代々受け継がれてきた伝統の技を守りながら、日々、麹造りに情熱を注いでいるのです。

蒸米と麹菌の出会い

お酒造りの出発点は、蒸米と麹菌の出会いです。この出会いを演出する大切な作業が「床もみ」です。床もみは、麹室(こうじむろ)と呼ばれる特別な部屋で行われます。麹室は、麹菌が活動しやすい温度や湿度に保たれた清潔な空間です。まるで麹菌のための快適な住まいを用意するかのようです。まず、蒸しあがったばかりの白い米を、麹室の清潔な床の上に薄く広げます。湯気を帯びた温かい蒸米は、麹菌にとって格好の栄養源です。次に、この蒸米の上に種麹を丁寧にまいていきます。種麹とは、米や麦などの穀物に麹菌を繁殖させたもので、いわば麹菌の種のようなものです。種麹を蒸米全体に均等にいきわたらせることが、良質な麹を作るための重要なポイントです。麹菌の胞子が蒸米の一粒一粒にしっかりと付着するように、杜氏たちは両手を使って優しく、そして丁寧に蒸米と種麹を混ぜ合わせていきます。この作業こそが「床もみ」です。まるで我が子をあやすように、大切に麹を育てていく杜氏の愛情と技術が込められた工程です。麹菌は生き物ですから、ちょっとした温度や湿度の変化にも敏感に反応します。そのため、杜氏たちは麹室の温度や湿度を常に細かくチェックし、麹菌にとって最適な環境を維持するために細心の注意を払っています。麹の状態を見極め、必要に応じて窓を開けて風を通したり、暖房器具で温度を調整したりと、まるで麹菌と対話するかのように、その成長を見守っていきます。この繊細な作業を経て、蒸米と麹菌は一体となり、やがて甘く芳醇な香りを放つ麹へと変化していくのです。

手作業の技

酒造りの工程で「床もみ」と呼ばれる作業は、機械では真似のできない繊細な手仕事です。蒸しあがった米に麹菌を振りかける「種切り」の後、麹菌が米全体に広がり、しっかりと根を張るように、蒸し米を丁寧にほぐし、広げていく作業が「床もみ」です。

この「床もみ」は、ただ米を混ぜればいいという単純な作業ではありません。蒸し米の状態、麹菌の増え具合をその都度見極めながら、手の力の加減や混ぜ合わせる時間などを調整する必要があります。たとえば、蒸し米が乾燥しすぎている場合は、優しくゆっくりと混ぜることで、米粒が壊れるのを防ぎます。逆に、蒸し米の水分が多い場合は、素早く力強く混ぜることで、余分な水分を飛ばし、麹菌の繁殖に最適な環境を作ります。

長年酒造りに携わってきた経験豊富な杜氏たちは、五感と長年の経験で培われた技術を駆使し、その時々に最適な「床もみ」を行います。彼らは、蒸し米の温度や湿度、麹の香りなどを敏感に感じ取り、手のひらで蒸し米の状態を確かめながら、まるで我が子のように大切に扱います。

この「床もみ」によって、蒸し米全体に麹菌が均一に付着し、麹菌の繁殖が促進されます。また、蒸し米同士がくっつき合うのを防ぎ、空気の通りを良くする効果もあります。良質な麹を造るためには、麹菌が蒸し米全体に均一に繁殖することが重要であり、「床もみ」はその後の酒の味わいを大きく左右する、非常に重要な工程です。まさに、杜氏の技と経験が光る工程と言えるでしょう。 「床もみ」によって丁寧に育てられた麹は、その後、酒母造り、醪造りへと受け継がれ、やがて芳醇な日本酒へと姿を変えていきます。

名称の由来

「床もみ」という名前は、麹を作る上で欠かせない作業工程から来ています。麹室と呼ばれる部屋の床に、蒸した米を広げ、人の手で丁寧に揉むことからこの名前が付けられました。この作業は、単に麹菌を米に付着させるためだけに行うのではありません。蒸米をほぐすことで、麹菌が米全体に行き渡りやすくする効果があります。また、揉むことで米の温度を均一にする効果もあります。温度ムラがあると、麹菌の生育にばらつきが出てしまい、質の良い麹ができません。麹は、お酒造りにおいて、米のでんぷんを糖に変えるために必要不可欠なものです。この糖が、酵母の働きによってアルコールへと変わっていきます。そのため、麹の出来栄えはお酒の味わいを大きく左右すると言っても過言ではありません。

この「床もみ」の作業は「床返し」とも呼ばれ、昔ながらの手作業で行われることが多いです。麹室の温度や湿度は、麹菌の生育に最適な状態に保たれていなければなりません。そのため、経験豊富な杜氏たちは、自身の五感を頼りに、室内の環境を見極めながら作業を進めていきます。蒸米の状態や麹菌の繁殖具合を注意深く観察し、適切なタイミングと方法で米を揉みほぐしていきます。この作業は、長時間にわたり、肉体的に大変な重労働です。しかし、杜氏たちは、美味しいお酒を造りたいという強い思いを胸に、日々この作業に取り組んでいます。代々受け継がれてきた伝統的な手法を大切に守りながら、杜氏たちのたゆまぬ努力によって、質の高いお酒が生まれているのです。まさに、酒造りの根幹を支える重要な作業と言えるでしょう。

酒造りの未来

近年、酒造りの現場は大きな変化を迎えています。かつては全て人の手で行われていた作業の一部に、機械の導入が進んでいます。温度管理や原料の計量など、精密さが求められる工程において、機械は安定した品質を保つ上で大きな役割を果たしています。おかげで、酒蔵はより効率的に酒造りを行うことができるようになりました。

しかし、すべての工程が機械化できるわけではありません。例えば、「床もみ」と呼ばれる麹造りの工程では、蒸した米を人の手で丁寧にほぐし、麹菌を均一に繁殖させる必要があります。この作業は、米の温度や湿度、麹菌の状態を五感で見極める繊細な技術が求められます。長年の経験を持つ杜氏たちは、その熟練の技で、その時期、その蔵に最適な麹を作り上げます。機械では再現できない、まさに職人技と言えるでしょう。

このように、伝統的な手法と最新の技術が融合することで、酒造りは進化を続けています。古くから伝わる技の伝承は重要です。同時に、新しい技術を積極的に取り入れる柔軟性も大切です。この両輪があってこそ、高品質で多様な味わいの酒が生まれるのです。未来の酒造りを担う若い世代には、先人たちの知恵と技をしっかりと受け継ぎ、さらに発展させていくことが期待されています。

日本の酒は、世界中で高い評価を得ています。その背景には、原料となる米や水の質の高さ、そして何よりも、酒造りに携わる人々の情熱があります。これからも、伝統を守りながらも革新を続けることで、日本の酒文化はさらに世界へと広がり、多くの人々を魅了していくことでしょう。美味しい酒を通じて、日本の文化、そして日本の心を世界に伝えていく、それが酒造りの未来像と言えるかもしれません。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 酒造りの変化 | 機械の導入による効率化と品質安定化 |

| 機械化できない工程 | 麹造りの「床もみ」など、五感を用いた繊細な技術が必要な工程 |

| 酒造りの進化 | 伝統的な手法と最新技術の融合 |

| 未来の酒造り | 若い世代による伝統の継承と発展 |

| 日本の酒の評価 | 原料の質の高さ、酒造りに携わる人々の情熱 |

| 酒造りの未来像 | 伝統を守りつつ革新を続け、世界へ発信 |

味わいを左右する技

酒造りにおいて、蒸した米に麹菌を繁殖させる工程を「麹作り」と言いますが、この麹作りの中で「床もみ」という作業は、日本酒の味わいを左右する非常に重要な工程です。床もみとは、麹室と呼ばれる部屋で、蒸米に種麹を振りかけ、麹菌が蒸米全体に均一に繁殖するように、米の温度や湿度を調整しながら、手で米を混ぜたり、広げたりする作業のことです。

この床もみによって、麹菌の繁殖状態が均一になり、雑味のないすっきりとした味わいの酒が生まれるのです。もし、麹菌の繁殖が不均一だと、一部の米に雑菌が繁殖してしまい、酒に雑味やいやな香りがついてしまう可能性があります。

また、麹の出来具合によって、お酒の香りやコク、甘み、酸味なども大きく変化します。例えば、麹菌がしっかりと繁殖した麹は、華やかな香りと深いコクを持つお酒を生み出します。逆に、麹菌の繁殖が弱い場合は、あっさりとした軽い味わいの酒になります。

杜氏たちは、長年の経験と勘を頼りに、目指すお酒の味わいをイメージしながら、この床もみの作業を行います。麹の状態を五感で確かめながら、温度や湿度、混ぜる回数や時間などを調整し、最適な環境を作り出していくのです。

この繊細な作業は、まさに酒造りの芸術と言えるでしょう。多くの手間と時間をかけて、丁寧に、そして情熱的に行われる床もみは、日本酒の奥深い味わいを生み出す源であり、飲む人々に感動と喜びを与え続けてくれるのです。機械化が進む現代においても、この伝統的な手作業は、日本酒の品質を保つ上で欠かせないものとなっています。

| 工程 | 作業内容 | 目的 | 結果 |

|---|---|---|---|

| 麹作り | 蒸した米に麹菌を繁殖させる。 | 日本酒の味わいを決定づける。 | 麹の出来具合によって、お酒の香りやコク、甘み、酸味が変化する。 |

| 床もみ | 麹室で、蒸米に種麹を振りかけ、麹菌が蒸米全体に均一に繁殖するように、米の温度や湿度を調整しながら、手で米を混ぜたり、広げたりする。 | 麹菌の繁殖状態を均一にする。雑菌の繁殖を防ぐ。 | 雑味のないすっきりとした味わいの酒、または華やかな香りと深いコクを持つお酒が生まれる。 麹菌の繁殖が弱い場合は、あっさりとした軽い味わいの酒になる。 |