ドメーヌ:こだわりの酒造り

お酒を知りたい

先生、「ドメーヌ」って言葉、お酒のラベルで時々見かけるんですけど、どういう意味ですか?

お酒のプロ

いい質問だね。「ドメーヌ」はもともとフランス語で、ぶどう畑やぶどう園を意味する言葉なんだ。お酒の世界では、原料となるお米作りから醸造まで、一貫して行う酒蔵のことを指すんだよ。

お酒を知りたい

じゃあ、お米も自分たちで育てているってことですか?

お酒のプロ

その通り!田んぼを所有していたり、契約農家と協力して、使うお米作りからこだわっている酒蔵が多いね。その土地の気候や風土を生かしたお酒作りを目指しているんだ。

ドメーヌとは。

お酒作りの言葉で『ドメーヌ』というものがあります。これは、フランスのぶどう酒の作り方を参考に、お酒の原料となるお米作りからこだわって、地域で作ったものを地域で消費するという考え方です。具体的には、お酒に使うお米を作る田んぼと、仕込みに使う水の源を繋げて考えたり、自分で持っている田んぼで作ったお米を使ったりします。

ドメーヌとは

お酒の世界で「ドメーヌ」と耳にする機会が増えてきました。もともとはフランス語で「所有地」という意味を持つ言葉で、ワインの世界では、ブドウの栽培から醸造、瓶詰めまでを一貫して行う生産者のことを指します。近年、日本酒の分野でもこの考え方が注目を集めており、原料となる米作りからお酒造りまでのすべてを自社で行う酒蔵が増えています。

なぜ、日本酒の世界でドメーヌという考え方が広まっているのでしょうか。その理由は、土地の個性を最大限に表現したお酒を生み出したいという蔵元の強い思いにあります。気候や風土、土壌といった、それぞれの土地が持つ特徴は、そこで育つ米の味わいに大きな影響を与えます。そして、その米を使って醸されるお酒にも、当然ながら土地の個性が反映されるのです。すべての工程を自社で行うことで、米作りから醸造まで、一貫した管理体制の下で、その土地ならではの味わいを追求することができます。

具体的には、仕込み水の水脈と田んぼの位置関係を考慮したり、蔵が所有する田んぼで栽培した米だけを使うといった、地産地消へのこだわりもドメーヌの大きな特徴です。フランスのワイン生産者であるシャトーのように、土地と密接に関わりながらお酒造りを行うことで、他では真似のできない、唯一無二の日本酒が生まれます。

このようにして造られた日本酒は、その土地の風土や気候、そして生産者の技術と情熱が凝縮された、まさに芸術作品と言えるでしょう。ドメーヌという概念は、日本酒の可能性をさらに広げる、重要なキーワードと言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ドメーヌの意味 | フランス語で「所有地」。ワインではブドウ栽培から醸造、瓶詰めまでを一貫して行う生産者を指す。日本酒でも米作りからお酒造りまでを自社で行う酒蔵が増えている。 |

| 日本酒で広まる理由 | 土地の個性を最大限に表現したお酒を生み出したいという蔵元の思い。気候、風土、土壌といった土地の特徴が米、そしてお酒の味わいに影響を与える。 |

| ドメーヌの特徴 | 一貫した管理体制、土地ならではの味わいを追求、仕込み水の水脈と田んぼの位置関係、所有田んぼで栽培した米のみを使用(地産地消) |

| ドメーヌの日本酒 | 土地の風土、気候、生産者の技術と情熱が凝縮された芸術作品。日本酒の可能性を広げるキーワード。 |

酒米へのこだわり

お酒造りにおいて、原料となるお米へのこだわりは、蔵の個性を形作る上で欠かせない要素です。特に、葡萄の栽培から醸造までを一貫して行うぶどう酒造りになぞらえた「ドメーヌ方式」の酒蔵では、その傾向が顕著に見られます。多くのドメーヌ方式を採用する酒蔵では、自社田で丹精込めて酒米を育てています。その土地の気候風土を読み解き、最適な品種を選び抜くことが、高品質な酒造りの第一歩と言えるでしょう。長年培われた経験と技術に基づき、土壌の管理から稲の生育状況の見極めまで、それぞれの蔵が独自のこだわりを持って酒米を育てています。

酒米栽培において、近年注目されているのが環境への配慮です。有機栽培や減農薬栽培といった手法を取り入れることで、自然との調和を図りながら、より健全な酒米を育てようとする蔵が増えています。このような取り組みは、土壌の活性化や生物多様性の保全にも繋がり、持続可能な酒造りを実現するための重要な一歩と言えるでしょう。こうして育てられた酒米からは、その土地ならではの風土が感じられる、滋味深く力強い味わいが生まれます。

更なる高みを目指す蔵の中には、独自の酒米品種を開発するところも出てきています。既存の品種改良はもちろんのこと、全く新しい品種を生み出すことで、その蔵だけの特別な酒を造り出そうとする挑戦です。それぞれの蔵が理想とする酒の味を求めて、酒米栽培の技術革新は日々進歩しています。こうしたこだわりの積み重ねが、日本酒の多様性を育み、飲む人々に新たな感動を与え続けているのです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 原料米へのこだわり | 蔵の個性を形作る上で欠かせない要素。特にドメーヌ方式の酒蔵では顕著。 |

| ドメーヌ方式 | 葡萄の栽培から醸造までを一貫して行うぶどう酒造りになぞらえ、自社田で酒米を栽培する方式。 |

| 酒米栽培のポイント | 土地の気候風土を読み解き、最適な品種を選び抜く。長年の経験と技術に基づき、土壌管理から稲の生育状況の見極めまで独自のこだわりを持つ。 |

| 環境への配慮 | 有機栽培や減農薬栽培など、自然との調和を図り、持続可能な酒造りを実現するための取り組み。 |

| 独自の酒米品種開発 | 更なる高みを目指す蔵では、既存品種の改良や新種の開発を行い、特別な酒を造り出そうと挑戦している。 |

| 技術革新 | それぞれの蔵が理想とする酒の味を求めて、酒米栽培の技術は日々進歩している。 |

| 日本酒の多様性 | こだわりの積み重ねが日本酒の多様性を育み、飲む人々に新たな感動を与え続けている。 |

仕込み水へのこだわり

お酒造りにおいて、酒米と同じく大切なのが仕込み水です。仕込み水は、お酒の味わいを決める重要な要素であり、蔵元は仕込み水に強いこだわりを持っています。

酒蔵では、その土地ならではの湧き水を使うことが多くあります。例えば、蔵の敷地内にある井戸から汲み上げた水や、地元で古くから知られる清らかな湧き水などです。その土地の湧き水には、長い年月をかけて地層を通り抜ける中で、様々なミネラルが溶け込んでいます。このミネラルバランスこそが、それぞれの土地の湧き水特有の個性となり、お酒の味わいに奥深さを与えるのです。

水の硬度も、お酒の味わいに大きく影響します。硬度とは、水に含まれるカルシウムとマグネシウムの量を表す数値です。硬度の高い水、いわゆる硬水を使うと、しっかりとした骨格のある、力強い味わいのお酒に仕上がります。反対に、硬度の低い水、いわゆる軟水を使うと、柔らかで繊細な味わいのお酒になります。

酒蔵では、仕込みに最適な硬度を保つために、様々な工夫を凝らしています。例えば、硬度を調整するために異なる水源の水をブレンドしたり、特殊なろ過装置を使ってミネラル分を調整するなど、きめ細やかな管理を行っています。

仕込み水は、単にお酒を仕込むためだけの水ではありません。酒米の旨味を最大限に引き出し、お酒に独特の風味や香りを添える、いわばお酒の個性を形作る重要な要素なのです。そして、仕込み水へのこだわりこそが、多様な味わいを持つ日本酒を生み出す源泉と言えるでしょう。それぞれの土地の水が持つ個性が、日本酒の味わいをより豊かに、そして奥深くしているのです。

| 要素 | 説明 |

|---|---|

| 仕込み水 | お酒の味わいを決める重要な要素。蔵元は強いこだわりを持つ。 |

| 湧き水 | 多くの酒蔵でその土地ならではの湧き水を使用。長い年月をかけて地層を通り抜ける中で様々なミネラルが溶け込み、お酒の味わいに奥深さを与える。 |

| 硬度 | 水に含まれるカルシウムとマグネシウムの量を表す数値。お酒の味わいに大きく影響する。 |

| 硬水 | 硬度の高い水。しっかりとした骨格のある、力強い味わいのお酒になる。 |

| 軟水 | 硬度の低い水。柔らかで繊細な味わいのお酒になる。 |

| 硬度調整 | 酒蔵では仕込みに最適な硬度を保つために、異なる水源の水をブレンドしたり、特殊なろ過装置を使ってミネラル分を調整するなど、きめ細やかな管理を行う。 |

| 仕込み水の役割 | 酒米の旨味を最大限に引き出し、お酒に独特の風味や香りを添え、お酒の個性を形作る重要な要素。 |

地域とのつながり

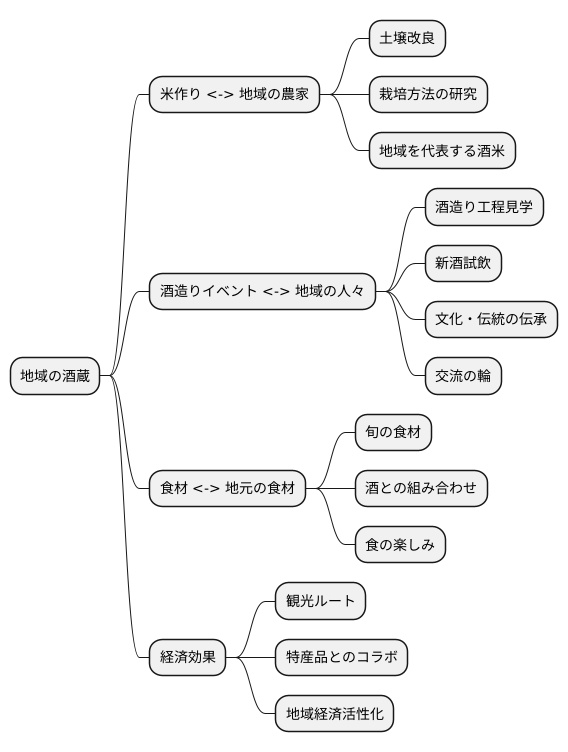

その土地の酒蔵は、地域とのつながりを何よりも大切にしています。酒造りに欠かせない米作りから、地域を盛り上げる活動まで、幅広く地域社会と深く関わっています。

まず、酒米作りにおいては地元の農家の方々と力を合わせています。共に土壌改良に取り組んだり、栽培方法を研究したりと、より良い米作りを目指して日々努力を重ねています。こうして育てられた米は、その土地ならではの味わいを醸し出す、まさに地域を代表する酒米となります。

また、酒蔵では地域の人々を招いて酒造りのイベントを催しています。酒造りの工程を見学したり、搾りたての新酒を試飲したりと、酒造りの魅力を肌で感じることができる貴重な機会です。このようなイベントを通して、地域の人々に酒造りの文化や伝統を伝えるだけでなく、交流の輪を広げることにも繋がっています。

さらに、地元で採れた食材を使った料理と、蔵の酒との組み合わせを提案しています。その土地ならではの旬の食材と、心を込めて醸した酒との相乗効果は、まさに絶品です。それぞれの持ち味を引き立て合い、新たな美味しさを生み出す、食の楽しみを広げる提案です。

酒蔵の存在は、地域経済の活性化にも一役買っています。酒蔵を巡る観光ルートが整備され、多くの観光客が訪れるようになりました。また、地域で作られる特産品と酒蔵の酒を組み合わせた新しい商品も開発され、地域経済を潤しています。

このように、酒蔵は地域に根差した活動を通して、地域社会と共に成長を続けています。これからも、地域との強い絆を大切にし、地域の発展に貢献していく存在となるでしょう。

これからの展望

土地の持ち味を活かした酒造り、いわゆるドメーヌ方式は、日本酒の新たな地平を切り拓いています。まるでフランスワインのドメーヌのように、田んぼから瓶詰めまでを一貫して行うことで、その土地ならではの個性を最大限に引き出したお酒が生まれます。このようなお酒は、国内はもちろんのこと、海外でも高い評価を得ており、今後の発展に大きな期待が寄せられています。

近年では、若い世代の杜氏や蔵元が、このドメーヌ方式の酒造りに挑戦する例が増えてきています。伝統的な技を受け継ぎながらも、新しい発想や工夫を取り入れることで、それぞれに個性あふれる日本酒が次々と誕生しています。彼らは、まるで芸術家のように、情熱を傾けて酒造りに励んでいます。また、インターネットや様々な活動を通じて、積極的に情報を発信し、消費者にその魅力を伝えています。

海外への販路拡大にも力を入れており、世界中の人々に日本酒の素晴らしさを知ってもらうための活動も盛んです。海外の品評会に出品したり、現地の販売店と協力したりすることで、日本酒の認知度を高める努力が続けられています。こうして、世界中で日本酒を楽しむ人々が増えています。

ドメーヌ方式の酒造りは、日本酒の未来を担う重要な役割を担っています。消費者は、それぞれのドメーヌが持つ考え方や酒造りへのこだわりを知ることで、日本酒をより深く味わうことができます。そして、その土地の風土や文化に触れることで、日本酒の世界はさらに奥深く、広がりを見せていくでしょう。まさに、土地の恵みと人の技が織りなす、日本酒の新たな時代が到来していると言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 田んぼから瓶詰めまでを一貫して行う酒造り。土地の個性を最大限に引き出す。 |

| 評価 | 国内外で高い評価。今後の発展に期待。 |

| 担い手 | 若い世代の杜氏や蔵元が増加。伝統と革新を融合。 |

| 活動 |

|

| 効果 | 世界中で日本酒を楽しむ人々が増加。 |

| 将来性 | 日本酒の未来を担う重要な役割。消費者はより深く日本酒を味わうことが可能。 |

まとめ

「所有地」を意味するフランス語「ドメーヌ」は、日本酒の世界では、酒米作りから瓶詰めまでを一貫して行う酒蔵のことを指します。言わば、田んぼから食卓まで、お酒が旅する全ての行程を、一つの蔵元が責任を持って管理するということです。これは、農産物や食品の生産地や生産方法に関心を持つ消費者の増加、そして地域経済の活性化といった時代の流れにも合致しています。

ドメーヌ方式で酒造りを行う蔵元は、まず酒米作りに強いこだわりを持っています。自家保有田で栽培する酒米の種類や栽培方法を、土壌や気候条件に合わせて最適なものへと調整します。農薬や化学肥料の使用を極力控えるなど、環境への配慮も欠かせません。こうして丹精込めて育てられた酒米は、まさに蔵の顔と言えるでしょう。

仕込み水へのこだわりも、ドメーヌの大きな特徴です。蔵の近くにある井戸や湧き水など、その土地ならではの仕込み水を使用することで、地域独特の風味を持つ日本酒が生まれます。仕込み水は日本酒の味を左右する重要な要素であり、ドメーヌの酒造りにおいては、まさに命の水と言えるでしょう。

ドメーヌの酒造りは、土地の個性を最大限に表現した日本酒を生み出すという点で、大きな魅力を秘めています。同じ酒米や酵母を使用しても、栽培方法や仕込み水、そして蔵に住み着く微生物の違いによって、全く異なる味わいの日本酒が出来上がります。だからこそ、ドメーヌごとの日本酒を飲み比べることで、それぞれの蔵が持つ哲学や個性をより深く感じ取ることができるのです。

近年注目を集めているドメーヌ方式の酒造りは、日本酒の新たな可能性を示すものとして、今後の更なる発展が期待されています。消費者は、それぞれのドメーヌが持つ物語やこだわりを知ることで、日本酒をより深く味わうことができるでしょう。そして、その土地ならではの風土や文化に触れることで、より豊かな体験となるはずです。

| ドメーヌとは | 酒米作り | 仕込み水 | ドメーヌの魅力 | 今後の展望 |

|---|---|---|---|---|

|

|

|

|

|