掛下げ:日本酒造りの温度管理の妙

お酒を知りたい

先生、『掛下げ』ってよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

お酒のプロ

簡単に言うと、お酒造りで温度を調整する技だよ。蒸した米を麹と混ぜる時に、麹よりも低い温度の蒸米を入れることで、全体の温度を下げるんだ。

お酒を知りたい

なるほど。でも、どうしてわざわざ温度を下げる必要があるんですか?

お酒のプロ

良い質問だね。温度が高すぎると、お酒の味が変わってしまうんだ。雑味が出たり、香りが悪くなったりするのを防ぐために、最適な温度に調整する必要があるんだよ。掛下げはそのための大切な作業の一つなんだ。

掛下げとは。

お酒造りの言葉で「掛け下げ」というものがあります。これは、お酒のもととなる「もろみ」を作る際の作業の一つです。麹と水を混ぜたものに、蒸した米を熱いままではなく、冷ましてから加えることで、全体をちょうど良い温度に下げる方法のことを指します。

掛下げとは

お酒造りにおいて、醪(もろみ)の温度を調整することは、最終的な風味を決める極めて大切な作業です。この温度調整に欠かせない技法の一つが「掛下げ」です。掛下げとは、水麹(みずこうじ)よりも低い温度の蒸米を醪に加えることで、全体の温度を下げる方法のことを指します。

お酒造りでは、麹菌の働きが重要です。麹菌は蒸米のでんぷんを糖に変える役割を担っており、この糖が酵母によってアルコールへと変化します。しかし、麹菌が活発に働く温度帯は限られています。高すぎると麹菌が弱ってしまい、低すぎると働きが鈍くなってしまいます。そこで、麹菌にとって最適な温度を保つために、掛下げによって醪の温度を調整するのです。

仕込みの初期段階では、蒸米と麹を混ぜ合わせて水麹を作ります。この水麹は、麹菌の活動によって徐々に温度が上がっていきます。この上昇した温度を、次の工程で加える蒸米の温度を調整することで下げ、目標とする仕込み温度に近づけるのが掛下げの目的です。

掛下げの巧拙は、お酒の出来栄えに大きく影響します。温度管理を適切に行うことで、雑菌の繁殖を抑え、麹菌がしっかりと働く環境を整えることができます。こうして、望ましい香りと風味を持つ、質の高いお酒造りの基礎が築かれるのです。掛下げは、杜氏の経験と技術が試される、繊細で重要な工程と言えるでしょう。

温度管理の重要性

日本酒造りは、目に見えない小さな生き物たちの働きによって支えられています。麹菌や酵母といった微生物は、お酒の味や香りを左右する重要な役割を担っています。これらの微生物は、それぞれ最も活発に働く温度が決まっており、その温度を保つことで、良いお酒を造ることができます。温度管理は、日本酒造りにおいて最も重要な要素の一つと言えるでしょう。

例えば、麹菌は米のデンプンを糖に変える役割を担っています。麹菌にとって最適な温度は30度から35度程度です。この温度帯を保つことで、麹菌は活発に働き、質の高い麹を造り出すことができます。一方、酵母は糖をアルコールと炭酸ガスに変える役割を担っています。酵母が活発に働く温度は、種類によって多少異なりますが、おおむね5度から15度程度です。この温度帯を維持することで、酵母は順調に発酵を進め、日本酒特有の風味や香りを生み出します。

もし、これらの微生物にとって最適な温度よりも高い温度になると、どうなるでしょうか。望ましい発酵を進める微生物以外にも、様々な微生物が存在しています。これらの微生物の中には、お酒の味を悪くしたり、腐らせたりするものもいます。高い温度では、これらの好ましくない微生物が繁殖しやすくなり、酒質の劣化や腐敗につながる恐れがあります。日本酒の劣化は、風味の低下だけでなく、健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。

逆に、温度が低すぎるとどうなるでしょうか。微生物の活動は鈍くなり、発酵がなかなか進まなくなります。十分な量のアルコールが生成されず、薄くて水っぽいお酒になってしまう可能性があります。また、発酵が停滞することで、雑菌が繁殖しやすくなるリスクも高まります。

このように、日本酒造りにおいては、適切な温度管理が非常に重要です。醪(もろみ)の温度を細かく調整することで、微生物の働きをコントロールし、目指すお酒の品質を確保することができます。蔵元は長年の経験と技術を駆使して、醪の温度を常に監視し、最適な状態を保つよう努めています。これは、美味しい日本酒を造るための、まさに職人技と言えるでしょう。

| 微生物 | 役割 | 最適温度 | 高温時の影響 | 低温時の影響 |

|---|---|---|---|---|

| 麹菌 | 米のデンプンを糖に変える | 30~35℃ | 好ましくない微生物の繁殖による酒質劣化、腐敗 | 活動低下による発酵の遅延、雑菌繁殖のリスク増加 |

| 酵母 | 糖をアルコールと炭酸ガスに変える | 5~15℃ | 好ましくない微生物の繁殖による酒質劣化、腐敗 | 活動低下による発酵の遅延、雑菌繁殖のリスク増加 |

掛下げの利点

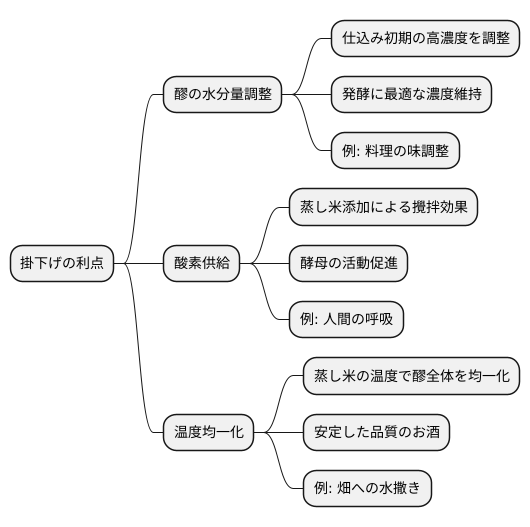

お酒造りにおいて、掛米を複数回に分けて仕込む「掛下げ」は、醪の温度管理だけでなく、様々な利点をもたらします。まず第一に、蒸し米を加えることで醪全体の水分量を調整できます。仕込みの初期段階では、麹や酵母、仕込み水によって醪の濃度が高くなりがちですが、掛下げによって水分が補われ、発酵に最適な濃度に保つことができます。これは、まるで料理で味を調えるように、お酒の出来栄えに大きく影響する重要な工程です。

次に、蒸し米を加える際に自然と醪が攪拌されます。この攪拌効果は、醪全体に酸素を行き渡らせる役割を果たします。お酒造りに欠かせない酵母は、酸素を栄養として活動するため、醪に酸素が十分に供給されることで酵母の活動が活発になり、より順調に発酵が進むのです。まるで人間が呼吸をするように、酵母にとっても酸素は生命活動に不可欠です。

さらに、掛下げには醪の温度を均一にする効果があります。仕込み水の温度や外気温の影響で、醪の温度は部分的にムラが生じることがあります。しかし、掛下げによって蒸し米の温度が醪全体に伝わり、温度ムラが解消されます。醪の温度が均一になることで、発酵も均一に進み、安定した品質のお酒を造ることができます。これは、まるで畑に均等に水を撒くことで、作物が均一に育つのと似ています。

このように、掛下げは醪の水分量調整、酸素供給、温度均一化という三つの大きな利点があり、お酒造りにおいて重要な役割を担っています。これらの効果が相まって、香り高く風味豊かなお酒が生まれるのです。

他の仕込み方法との比較

お酒造りの世界では、様々な手法が用いられていますが、その中でも「掛け米」の方法は、仕上がりの酒の味わいを大きく左右する重要な工程です。掛け米とは、麹と水に蒸米を加える作業のことですが、実はこの加え方にも幾通りもの方法があります。それぞれの手法によって、出来上がるお酒の個性は驚くほど変化するのです。

代表的な方法の一つに「掛け下げ」があります。これは、蒸米を布袋に詰め、上から吊るすようにして麹と水の中へ浸していく方法です。ゆっくりと時間をかけて蒸米を浸すことで、醪(もろみ)の温度を低く保つことができます。この低い温度が、雑味を抑え、華やかな香りを生み出す鍵となります。特に、吟醸酒のように繊細な香りと味わいを目指す際に、この掛け下げは最適な方法と言えるでしょう。

一方、「添え仕込み」と呼ばれる方法もあります。これは、麹と同じ温度まで冷ました蒸米を、麹と水に加える方法です。掛け下げと比べると、醪の温度上昇が穏やかで、落ち着いた味わいの酒に仕上がります。

また、「高温仕込み」という方法もあります。これは、高い温度の蒸米を麹と水に加える方法です。醪の温度は急激に上昇するため、短時間で仕込みが完了します。この方法は、コクのある力強い味わいの酒造りに適しています。

このように、掛け米一つをとっても、様々な方法が存在します。それぞれの方法には、それぞれのメリットがあり、目指す酒質によって使い分けられています。お酒の種類によって、どのような仕込み方がされているのかを知ると、お酒を味わう楽しみがさらに広がるのではないでしょうか。

| 掛け米の方法 | 説明 | 醪の温度変化 | 特徴 | 適した酒質 |

|---|---|---|---|---|

| 掛け下げ | 蒸米を布袋に詰め、上から吊るすように麹と水へ浸す | 低温を維持 | 雑味を抑え、華やかな香り | 吟醸酒など繊細な香り |

| 添え仕込み | 麹と同じ温度まで冷ました蒸米を麹と水に加える | 穏やかな上昇 | 落ち着いた味わい | – |

| 高温仕込み | 高い温度の蒸米を麹と水に加える | 急激な上昇 | コクのある力強い味わい | – |

伝統技術と現代技術の融合

日本酒造りは、古来より受け継がれてきた伝統技術と、時代の進歩とともに発展した現代技術の融合によって支えられています。その好例として、「掛下げ」と呼ばれる仕込みの工程が挙げられます。掛下げとは、お酒のもととなる醪(もろみ)の仕込みの最終段階で、蒸米を加える作業のことです。この作業は、醪の温度や発酵の状態を調整する上で非常に重要な役割を担っています。

古くは、杜氏と呼ばれる酒造りの職人は、長年の経験と勘によって醪の状態を見極め、掛下げのタイミングを判断していました。五感を研ぎ澄まし、醪の香りを嗅ぎ、泡立ち方や色合いを観察することで、最適な時期を見計らっていたのです。これはまさに職人技であり、伝統技術の粋と言えるでしょう。しかし、このような経験と勘に基づく方法は、技術の伝承が難しいという課題も抱えていました。

近年では、温度計や冷却装置といった現代技術の導入が進み、醪の温度管理がより精密に行えるようになりました。醪の発酵状態を数値で把握できるため、安定した品質の日本酒造りが可能になったのです。また、データに基づいた分析が可能になったことで、新たな知見が得られ、酒造りの技術向上にも大きく貢献しています。現代技術の導入は、酒造りの効率化と品質の安定化に大きく貢献したと言えるでしょう。

しかし、現代技術の進歩にも関わらず、杜氏の経験と勘は依然として重要な要素です。数値化できない醪の微妙な変化や、季節による環境の変化などは、経験豊富な杜氏でなければ見抜くことができません。醪の状態を総合的に判断し、最適な掛下げのタイミングを決定するには、伝統技術と現代技術の両方が必要不可欠なのです。

このように、日本酒造りは伝統技術と現代技術が融合することで、さらなる高みを目指しています。古き良き伝統を守りながら、新たな技術を取り入れることで、より高品質で風味豊かな日本酒が生まれているのです。掛下げは、まさに日本酒造りの奥深さと未来を象徴する技法と言えるでしょう。

| 項目 | 伝統技術 | 現代技術 | 融合による効果 |

|---|---|---|---|

| 掛下げのタイミング | 杜氏の経験と勘 (五感による醪の状態判断) | 温度計、冷却装置による精密な温度管理、データ分析 | 高品質で風味豊かな日本酒の製造、酒造りの技術向上 |

| メリット | 微妙な変化への対応 | 品質の安定化、効率化、新たな知見の獲得 | 伝統の継承と進化 |

| デメリット | 技術伝承の難しさ | 数値化できない要素の把握不足 | – |

まとめ

お酒造りは、繊細な作業の積み重ねです。その中でも、醪(もろみ)の温度管理は、お酒の出来栄えを左右する重要な要素です。醪とは、蒸した米と麹、そして水を混ぜ合わせたもので、いわばお酒のもととなるものです。この醪の温度を巧みに操る技法こそが「掛下げ」です。

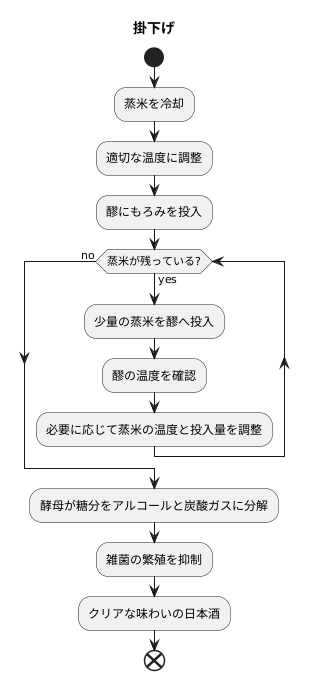

掛下げは、蒸米の温度と投入量を調整することで、醪全体の温度を管理する技です。具体的には、まず蒸した米を冷却し、適切な温度に調整します。それから、その蒸米を醪の中に少しずつ加えていきます。一度にたくさんの熱い蒸米を加えてしまうと、醪の温度が急上昇し、酵母が死んでしまったり、雑菌が繁殖してしまう恐れがあります。そこで、少量ずつ蒸米を投入することで、醪の温度変化を緩やかにし、最適な温度を維持するのです。まるで、熱いお風呂に少しずつ水を加えて、ちょうど良い湯加減にするようなものです。

この掛下げの作業は、日本酒造りの経験と勘に基づいて行われます。蔵人たちは、醪の状態を五感で確かめながら、蒸米の温度や投入量を微妙に調整していきます。長年の経験と技術が、高品質な日本酒を生み出す鍵となっていると言えるでしょう。

掛下げによって醪の温度が適切に管理されると、酵母は活発に活動し、糖分をアルコールと炭酸ガスに分解していきます。同時に、雑菌の繁殖も抑えられ、雑味のないクリアな味わいの日本酒となります。このように、掛下げは、伝統的な技法と、微生物の働きを巧みに利用した科学的な側面を併せ持つ、日本酒造りの奥深さを象徴する技法と言えるでしょう。

今度、日本酒を味わう際には、こうした蔵人たちの努力や、掛下げという繊細な技法に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。きっと、お酒の味わいがより一層深みを増すことでしょう。